オーケストラ・ニッポニカ 第36回演奏会|西村紗知

オーケストラ・ニッポニカ 第36回演奏会 日本バレエ・舞踊史における1950年

オーケストラ・ニッポニカ 第36回演奏会 日本バレエ・舞踊史における1950年

Orchestra Nipponica the 36th concert

2020年2月23日 紀尾井ホール

2020/2/23 Kioi Hall

Reviewed by 西村紗知(Sachi Nishimura)

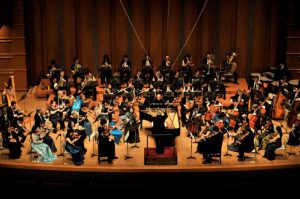

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏> →foreign language

指揮:鈴木秀美

語り:鈴木美登里*

ピアノ:長尾洋史**

管弦楽:オーケストラ・ニッポニカ

<曲目>

伊福部昭=今井重幸 構成・編曲/ オーケストラの為の交響的舞踊組曲「プロメテの火」(1950/2009) 組曲版世界初演

芥川也寸志/ 舞踊組曲「蜘蛛の糸」 (1968)*

ストラヴィンスキー/バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)(1911/1947)**

舞踊のために書かれた音楽を舞踊抜きで聞くということ。それは音楽の形式原理が、舞踊という音楽にとって外的な視覚的情報に依存していることがわかるのみならず、やはりどこか間接的に、ダンサーではない我々の身体にさえも、形式原理が及んでいるのがわかるということだ。月並みなポップスのダンスミュージックなら、心地よく能動的にその音楽に身体が寄り添うようであるけれど、今回の3作品はそういう類のものではない。いずれも痛みの追体験が、拍の刻みや音色を介して、要求されるのである。黒鷲に喰われるプロメテ、血の池地獄に落下する犍陀多、そしてあらゆる暴虐を被るペトルーシュカ。これら舞踊の音楽はいずれも、それぞれの仕方で作品と観客の身体とをつなぐ媒介である。観客の痛みが、音楽の形式となっていく。

最初は伊福部の〈プロメテの火〉。空虚五度の響きを中心に据えた雄大な前奏の後、伴奏と旋律にきっかり分かれた造りの楽章がはじまる。これからどう展開していくのかと期待していると、場転しても造りがそのままで展開らしい展開は訪れない。曲調や旋律は交代するけれど、終始変わらず伴奏と旋律で音楽は進む。なんというべきか、誠に呪術的な単調さ。この作品は言うなれば、微細で動的な映像表現が当たり前の現代における、紙芝居のような存在。全体的にテンポが遅く、だいたいいつも強拍にアクセントが置かれるので、気を抜いていると拍の頭に合わせてゆっくり頭を振りそうになる。普通に考えれば退屈極まりない音楽のはずなのに、「原(ウル)」のオーラをまとっていて、気が付けば聞いてしまっている。観客を脅かすような音楽上の仕掛けはなかったように思え、台本の筋と音楽の対応関係も聞いていてあまり理解ができなかったが、恐ろしい。いや、なにか後ろめたい心地。各々の美的経験全般について、この呪術的な作品は何か物言いをしている。それで、君は幸福かね、と。

これに比べ、芥川の〈蜘蛛の糸〉は伊福部のメチエと非常に対照的で、恐ろしいものは恐ろしく感じられるように、記号的な工夫が施されているのがわかる。それでも恐ろしさとなると伊福部の方が上手なのだ。〈蜘蛛の糸〉は〈プロメテの火〉よりわかりやすい。朗読劇の体裁であったから、というのは大きな要因だが、なにより交響詩的なわかりやすさ。狭い音域でひしめく管のアンサンブルは血の池の濁り、チェレスタ、ハープ、グロッケンのキラキラは極楽浄土、甘い弦楽アンサンブルは蓮の蕊の香気――恐らくこんな具合だ。もちろん蜘蛛の糸がするりするりと降りてくる様子は、弦の高音のゆっくりとしたグリッサンドである。それぞれの音色の割り当てについて、これ以上の正解はないように思えた。だが悲しいかな、音楽が描写に徹しているので、全て引きの絵。なにかにフォーカスが寄ることがなく、それぞれの表情が記号的な範疇を超え出ることが難しい。特に、犍陀多の存在自体はどうやって音楽になるのかが、よく聞こえてこないように思えた。

さて、〈ペトルーシュカ〉の精度は、変拍子の拍の細かいテンポ感と、時に厚塗りでゴテゴテな音色のニュアンス、いずれも最初から最後まで一貫して両立し続けることにあるように思えたが、一瞬たりとも気の抜けないこの音楽の特性は、観客の身体も含めかなりの集中力を要するものであろうけれど、なかなかに叶えがたかった。そのことに加えて、メルヘンな残酷さという二重性格の実現も課せられている。第一場の手回しオルガンや、第三場のパ・ド・ドウなど、とびきりキュートに決まらないと、各所の暴力表現が引き立たない。木管のコントロールが勘所だったのかもしれないが、なんにしてもそれぞれの楽器に振り分けられた旋律も自動人形のダンスよろしく角ばっていて単調なので、歌うこともできない。この日のうちで、最も痛みの追体験が必要とされる作品だったように思うが、そうそううまくいかないものである。

帰り道、ふと〈ペトルーシュカ〉がいまいち刺さらなかった己の身体を今一度省みる。合理化された身体にとって、痛みはもはや痛みではないのかもしれない。都市生活の人間と同じ程にシステマティックに設えられたペトルーシュカの音楽に、もはや痛みを感じないというのは、どういうことなのだろう。ああいう肉体を切り刻むようなリズム的作法は、今となっては元々の効き目を失っているのだろうか。それは何故。カット&ペーストな楽章作法ということなら、サンプリングを主たる手法とする全く別ジャンルの音楽に息づいているように思えるのだけれど。消え去った痛みが今どこにあるのか、少し不安に思いながら過ごしている。

(2020/3/15)

—————————————

<Artist>

Conductor:Hidemi SUZUKI

Narrator: Midori SUZUKI*

Piano:Hiroshi NAGAO**

Orchestra:Orchestra Nipponica

<Program>

Akira IFUKUBE;arranged by Shigeyuki IMAI: Suite de danse symphonique „Le feu de Prométhée“ pour orchestre (suite version world premiere)

Yasushi AKUTAGAWA: Ballet suite „The spider’s thread“*

Igor STRAVINSKY: Ballet suite „Pétrouchka“ revised 1947 version**