カデンツァ|アクティブ・ラーニングと「対話」|丘山万里子

アクティブ・ラーニングと「対話」

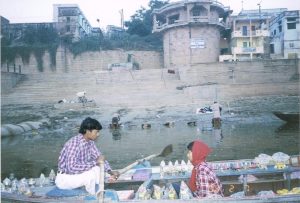

text & photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)

先日、旧知の友人二人と久々の飲み会でアクティブ・ラーニングの話になったのは、小中大学生の子供を持つ父親として教育は何より大きな関心事、たまたま私のコラム『フォーレ弦楽四重奏団公開マスタークラスで考える』もそのきっかけになったから、のようだった。

アクティブ・ラーニングとは、要するにただ教師の話を受動的に聞くのでなく、生徒が主体的、能動的に授業に関わる学習・指導方法のことである。

文部科学省がこれを学習指導要領に提示、「主体的・対話的な深い学び」(平成29~30年改訂「学習指導要領」)への取り組みがこの度スタートしたのだが、友人の一人N氏の令嬢がめでたく国立大附属中学入学、まさにこのアクティブ・ラーニング実践下にあり、なかなか新鮮であるらしい。

NHK放映『ハーバード白熱教室』(2010年)で教師が問題を投げかけ学生の議論を引き出す「白熱」ぶりがひところ話題になったが、これを想起すれば良いか。

文科省の指針の軸は「生きる力」。どうやってその力を身につけるか。政府広報によれば、世界のグローバル化、スマートフォンの普及、ビッグデータや人工知能(AI)の活用など凄まじい勢いでの技術革新による社会の激変に、対応能力を培う教育が必要であり、この学習法が採用となったよし。

父親の飲み会に突如顔を出した令嬢に、アクティブ・ラーニングとか「白熱教室」よりはるか前、とっくに大学(日本大学文理学部)で実践していたもんね、と私は鼻蠢かせ、聞いたのだ。

「100人くらいの学生にいきなり、みんな一緒に一斉に好きに声だせって言ったの。別に歌うんじゃなくて、どんな声でもいい、高くても低くても、好きにって。どうなったと思う?」(学生はアメフト選手から史学科からごたまぜクラス、アメフト部員に「先生、タメ口いいんですか?」と他の学生とのフレンドリー会話に疑義を呈され、タメ口ってなんだろう、と首かしげた)。

うーん、と彼女は考え込んだ。これこれ、これがまさにアクティブよ、とほくそ笑む。

しばしのち、彼女は答えた。

「美しい響きになった?」

なるほど、そうねえ・・・ううん、と首を振る。

ここで、私の中にはいささかの違和感が生まれた。

100人の学生の声の結果を私は知っており、そこに向かい、彼女の答えを誘導しようとしている自分を薄々感じ、なんか違うな、と思ったのだ。

が、幾つかの問答の後、私は嬉しそうに言った。

「声の大きな人。でっかい声にだんだんみんな寄っていって、最後は一つの声になったわけ。」

これはどういうことだろうね、と畳み掛ける。

黙って聞いていたもう一人の A氏がおもむろに言った。

「ディベート、とか言うけど、結局は、問いかけ側がすでに用意した答えに向かって議論を誘導して行くんだよね。それは、欧米の自他の境界意識から経済活動に至るまで、相手をいわば籠絡する一つの技法で、落とし所は用意されている。一見、対話ではあるけど、あくまで自利誘導型なんだ。ディベートなんてそんなもので、その社会で有効な一つの手段にすぎない。どこにでも妥当普遍なものじゃない。」(彼はオックスフォード、香港で学んだ)。

私は違和感の実質を言い当てられ、自分の浅薄を恥じた。

その100人の構成、あるいは人数によって、結果はいく通りもあったのだ。彼女の言葉のように「ハモった」かもしれない。4度、5度で、とか。ずっとぐちゃぐちゃのまま、もありだ。

この授業は「集団と個」を考えるのに思いついた入り口で、多様性とか、「力」とは何かとか、問題はいろいろ分枝して、それは学生たちが自分で出してくるわけで、行為を伴った実感が起点だから、君はどうした?と聞かれれば答えはポツポツ出てくる。

ただ、問いかける私に、ほぼ予測されたこの結果「ひとつにまとまる、力ある(大声の)ものに」から「力は勝つ」「服従とは」「付和雷同」といった視点、欲しい答えへの誘導が働かなかったかどうか。

「今度、学校でやってみれば」と父親は言い、私は、そうそう、ハモるかも、と、この話は終わり、令嬢は退席した。

話は飛ぶ。

フォーレの「問いかけ」に答えられないワークショップの受講生に私はいらだったが、もちろんフォーレのメンバーは答えを持っており、それを具体的に「教えた」。

が、彼らは互いの指摘について、そこはどうなの、みたいにステージで意見を交わしてもいた。受講生は、そういう場面から何か受け取ったろうか。

歴史を背に、そこで生きる彼らの言葉は、私たちに絶対だ(ろうか)。

私たちが「主体的、対話的な深い学び」をするには、何が必要か。

いや、主体的、対話的な深い学び、とは何だろう。

「対話」といって思い浮かぶのは私の場合、東西の知の対決(インドとギリシア)と呼ばれる『ミリンダ王の問い』。

前2世紀後半に西北インドを支配していたギリシア国王ミリンダ(メナンドロス)が仏教の僧ナーガゼーナと対談、仏教教理を問うミリンダにナーガゼーナが答える対話形式で、結局ミリンダは仏教に帰依する。「名前の問い」からはじまり「射手の問い」に至るこの長い対話の中から「対話」を考えるに基盤とされた問答「対話を成立せしめる基盤」を見てみる。

その前にインドの思惟として、以前読んで面白く思ったことを一つだけ拾っておこう(『インド人の思惟方法』中村元著/春秋社)。

すなわち、インドにおける個我(自我)の一方的延長、自他連続感。

中村によれば、インドは「自己に対立する他の自己という観念が希薄」で、それはサンスクリットの語法そのものに現れており(言語形式と思惟形式は相応・並行関係)、使役法に顕著に見ることができる、と指摘する。「為す」(karoti)と「為さしめる」(kārayati)はギリシア・ラテン語の場合、相手の行為は自分の行為とは異なるという自覚から種々異なる動詞を用い、相手の行為を示す動詞を接続法または不定法で表すが、サンスクリット語では「他人である相手の行為は話す主体の行為の延長と解せられている。」(p152~153)

以下、詳細は省くが、彼らは「人間関係における、自己の意志の、単調な、自己からの一方的延長のみ」を考え、したがって他人を自己に対立する抵抗的・障礙的なものとは考えず、「他人と自己を連続的に融合しているものとおもいなしていた」。

受動能動、主体客体、自我他我、個我普遍の間に立つ(?)「対話」の本質を考えるに、これは興味深い指摘と思う。

では「対話を成立せしめる基盤」(『ミリンダ王の問い』中村元・早島鏡正訳/平凡社)。

「尊者ナーガセーナよ、わたくしとともに〈再び〉対論しましょう」

「大王よ、もしもあなたが賢者の論を以て対論なさるのであるならば、わたくしはあなたと対論するでしょう。しかし、〈大王よ〉、もしもあなたが王者の論を以て対論なさるのであるならば、わたくしはあなたと対論しないでしょう」

「尊者ナーガセーナよ、賢者はどのようにして対論するのですか?」

「大王よ、賢者の対論においては解明がなされ、解説がなされ、批判がなされ、修正がなされ、区別がなされ、細かな区別がなされるけれども、賢者はそれによって怒ることがありません。大王よ、賢者は実にこのように対論するのです」

「尊者よ、また王者はどのようにして対論するのですか?」

「大王よ、しかるに、実にもろもろの王者は対論において、一つの事のみを主張する。もしその事に従わないものがあるならば、“この者に罰を加えよ”といって、その者に対する処罰を命令する。大王よ、実にもろもろの王者はこのように対論するのです」

「尊者よ、わたくしは賢者の論を以て対論しましょう。王者の論を以ては対論しますまい。尊者は安心し、うちとけて対論なさい。たとえば、尊者が比丘あるいは沙弥(しゃみ)あるいは在俗信者あるいは園丁と対論するように、安心してうちとけて対論なさい。恐れなさるな」

「大王よ、よろしい」といって尊者は同意した。

王が言った。

「尊者ナーガゼーナよ、わたしは質問しましょう」

「大王よ、質問しなさい」

「尊者よ、あなたはすでにわたしによって問われているのですよ」

「大王よ、あなたはすでに答えられているのですよ」

「尊者よ、しからば、あなたによって何が答えられているのですか?」

「大王よ、しからば、あなたによって何が問われているのですか?」

この最後のくだりの反復形を、私は面白く読む。

先生、これが正解?

どうかな、君はどう思う?

無数の問いと無数の答えが、人間の「智慧・叡智」を形作り、「生きる力」となるであろうとは思うけれど、「対話」、奥が深すぎる。

(2019/6/15)