Pick Up (19/3/15)|公開シンポジウム「戦争/暴力」と人間―美術と音楽が伝えるもの―|能登原由美

公開シンポジウム「戦争/暴力」と人間―美術と音楽が伝えるもの―

公開シンポジウム「戦争/暴力」と人間―美術と音楽が伝えるもの―

2019年4月14日 本願寺聞法会館 研修室1

text by 能登原由美 (Yumi Notohara)

あなたは、藤田嗣治の《アッツ島玉砕》(東京国立近代美術館蔵)を見てどのように思うだろうか。屍体の山と化した戦場の様子に戦争の悲惨さを感じるかもしれない。「お国のために」命を賭した兵士たちの勇敢さを誇りに思い、讃えたいと思うかもしれない。

あるいは、信時潔が作曲した《海ゆかば》を聞いてどう思うだろうか。もちろん、戦後生まれの世代の多くは、単に「戦争を連想させる歌」という程度にしか感じないかもしれない。歌の存在さえ知らない人も多いことだろう。私自身、この歌の存在を知ったのは研究の過程においてであった。私の耳には馴染まないタイプの音楽だが、日本軍の玉砕の報とともに流れた音楽、あるいは兵士が死に際してこの歌を口ずさんだという話を聞けば、死者の無念を思うとともに、その命を讃えたいという気持ちに思わず駆られてしまう。

戦争や兵士の死についての議論はひとまず置いておこう。ここで問題にしたいのは、それを表現する行為や表現した作品、あるいはそれらの行為や作品を鑑賞し、評価することについてである。すなわち、藤田や信時がこれらの作品にどのような意味を込めたのか。その創作活動の背景とはどのようなものか。一方で、これらの作品を人々はどのように受け止めたのか、当時、その後、そして現代の我々は。また、何故そのように受け止めるのか…。そこから、戦争、あるいはそこに繋がる暴力に対峙する芸術の姿が浮かび上がってくるのではないだろうか。

*****

来たる4月14日、京都で公開シンポジウムを開催することになった。タイトルは、「『戦争/暴力』と人間―美術と音楽が伝えるもの―」。サブ・テーマとして、「総力戦体制下の芸術」を掲げている。まさに、先に触れた戦争や戦争死を表現する行為・作品(ここでは、それらを一括して表現活動と言おう)について、美術と音楽、二つの芸術分野からみていくものだ。こうした表現活動を対象に論じてきた研究者を招き、問題提起を兼ねた発表とともに議論していくことが狙いである。

そもそもこのシンポジウムの始まりは、私自身が「ヒロシマ」に関する音楽の研究を行なってきたことに起因する。すなわち、これまで被爆地や原爆、核を表象した音楽作品やその演奏、聴取について20年以上にわたって取り組んできた。そうしたなかで、「ヒロシマ」や「平和」、「戦後の日本文化」などをテーマにした研究会や講演会などで「芸術」の一分野として話す機会を何度も頂いた。その際、もう一つの「芸術」分野として同席することが多かったのが、原爆の図丸木美術館学芸員の岡村幸宣氏である。岡村氏は、丸木位里、俊夫妻の描いた「原爆の図」を中心に長年研究を行なってきた「非核芸術」の第一人者。いっそのこと、音楽と美術双方の立場から、「核」や「戦争」について議論する場を設けてはどうか。これが、一連のシンポジウムの始まりである。

早速、昨年9月に埼玉県東松山市にある丸木美術館において、「『戦争/暴力』と人間―美術と音楽が伝えるもの―」と題するシンポジウムを行なった。ここでは、はじめに丸木夫妻による連作画「原爆の図」の制作の様子を捉えた記録映画「原爆の図」を上映し、その後、4人のパネリストが登壇、ディスカッションを行なった(写真)。パネリストには、岡村氏と私のほか、戦争画の研究と展示企画を行なってきた飯田高誉氏、社会主義ベトナムの音楽文化構築に関する研究を行なっている加納遥香氏が立った。司会とコメンテーターを、20世紀の哲学と美学の研究者で、戦争の記憶に関する問題にも取り組んでいる柿木伸之氏に引き受けていただいた。各発表タイトルを記すと、以下のようになる。

早速、昨年9月に埼玉県東松山市にある丸木美術館において、「『戦争/暴力』と人間―美術と音楽が伝えるもの―」と題するシンポジウムを行なった。ここでは、はじめに丸木夫妻による連作画「原爆の図」の制作の様子を捉えた記録映画「原爆の図」を上映し、その後、4人のパネリストが登壇、ディスカッションを行なった(写真)。パネリストには、岡村氏と私のほか、戦争画の研究と展示企画を行なってきた飯田高誉氏、社会主義ベトナムの音楽文化構築に関する研究を行なっている加納遥香氏が立った。司会とコメンテーターを、20世紀の哲学と美学の研究者で、戦争の記憶に関する問題にも取り組んでいる柿木伸之氏に引き受けていただいた。各発表タイトルを記すと、以下のようになる。

・岡村幸宣:不可視の「暴力」を可視化する絵画の「暴力性」

・飯田高誉:戦争と芸術―芸術作品は人間存在の不条理を映し出す鏡となれるのか

・加納遥香:大木正夫・交響曲第6番≪ベトナム≫:作曲の試みと作品の多義性

・能登原由美:語らない「ヒロシマ」〜音楽が伝えるもの〜

議論の内容は、原爆やベトナム戦争、また戦後日本のみならず西洋も含めた戦争関連画の創作と受容など多岐にわたったが、いずれの発表にも通底していたことの一つが、芸術は目に見える戦争/暴力を可視化する一方で、暴力を「見えなく」してきたのではないか、という点である。例えばプロパガンダ芸術を思い浮かべれば良いだろう。あるいは、芸術が表現対象とする記憶(集団的記憶)とその背後に捨象される個々の記憶の問題も含まれるに違いない。また、これらの発表に共通するものとして、コメンテーターである柿木氏からは2つの視点、すなわち、戦時体制下の芸術家の活動と、体験/非体験による表現の差異、について、さらなる議論の余地を指摘された。

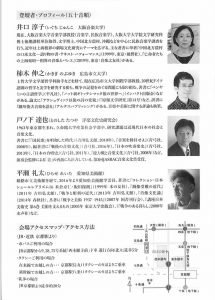

それを受けて行なうのが、この度のシンポジウムである。2回目となる今回は、さらに焦点を絞ることになった。1930年代から40年代、つまり、満州事変から日中戦争、太平洋戦争へと突き進み、やがて敗戦を迎える日本の、まさに「総力戦体制下」の音楽家や美術家たちの表現活動について論じるものである。パネリストとして、美術の側からは平瀬礼太氏、音楽の側からは戸ノ下達也氏を招くが、両者はいずれも、戦時下の美術、音楽活動に関する研究を長年にわたって行なってきたエキスパートである。さらに、中国の音楽・芸能、および近代アジアの洋楽史の専門家で、最近は戦時下のハルビン、上海における音楽活動を研究している井口淳子氏にも立ってもらうことになった。これにより、戦時下の日本の美術、音楽活動について、内地と外地の双方から光を当てるとともに、戦後復興期の日本も視野に入れることで、社会体制の転換と芸術活動についても検討することができるであろう。

それを受けて行なうのが、この度のシンポジウムである。2回目となる今回は、さらに焦点を絞ることになった。1930年代から40年代、つまり、満州事変から日中戦争、太平洋戦争へと突き進み、やがて敗戦を迎える日本の、まさに「総力戦体制下」の音楽家や美術家たちの表現活動について論じるものである。パネリストとして、美術の側からは平瀬礼太氏、音楽の側からは戸ノ下達也氏を招くが、両者はいずれも、戦時下の美術、音楽活動に関する研究を長年にわたって行なってきたエキスパートである。さらに、中国の音楽・芸能、および近代アジアの洋楽史の専門家で、最近は戦時下のハルビン、上海における音楽活動を研究している井口淳子氏にも立ってもらうことになった。これにより、戦時下の日本の美術、音楽活動について、内地と外地の双方から光を当てるとともに、戦後復興期の日本も視野に入れることで、社会体制の転換と芸術活動についても検討することができるであろう。

ただし、シンポジウムの中で何らかの結論を出すつもりはない。ここは問題提起の場であり、議論を通じて露わになるであろう多様な視点、見方、考え方を知り、この場を共有した個々がそれぞれの見方を深めることができれば十分だと思っている。戦時下の体制の中で創作され受容された藤田や信時の作品が、戦後の価値転換と共に評価を大きく変え、その後の時代の変遷のもとで翻弄されていったように、芸術にも答えはないのだから。

折しも、来年東京で開催されるオリンピックを前に、国が総力をあげて準備を進めている。学生ボランティア確保のための大学への協力要請や、一時議論されたサマータイム制の導入など、社会全体にも祭典に向けた態勢作りが求められている。もちろん、スポーツそのものや、世界各国の人々が集うことに異議はない。だが、社会全体が1つの方向を向くとき、さらにはそれが「見えない」形で強いられるとき、価値観の多様性も徐々に奪われていってしまう。それこそ、芸術が戦うべき対象ではないだろうか。このシンポジウムに何かしらの結論を求めるとすれば、それが一つになるのではないかと思う。

*******

シンポジウムの概要は下記の通り。

記

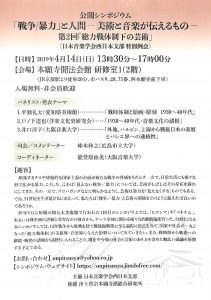

公開シンポジウム「戦争/暴力」と人間 ― 美術と音楽が伝えるもの ―

第2回「総力戦体制下の芸術」

(日本音楽学会西日本支部特別例会)

【日時】2019年4月14日(日)13時30分~17時00分

【会場】本願寺聞法会館 研修室1

(JR京都駅より徒歩18分、市バス9,28、75番、西本願寺前下車)

【パネリスト・発表テーマ】

1.平瀬礼太(愛知県美術館)「戦時体制と絵画・彫刻 1930~40年代」

2.戸ノ下達也(洋楽文化史研究会)「1930〜40年代・音楽文化の諸相」

3.井口淳子(大阪音楽大学)「外地、ハルビン、上海から戦後日本の楽壇とバレエ界への連続性」

司会/コメンテーター:柿木伸之(広島市立大学)

コーディネーター :能登原由美(大阪音楽大学)

*入場無料・非会員歓迎

【問い合わせ】onpitsusya@yahoo.co.jp

【シンポジウム・ウェブサイト】https://onpitsusya.jimdofree.com/

以上

(2019/3/15)