パリ・東京雑感|ハンセン病と誤診された井深八重の変容をなぞ解きした『わたしが・棄てた・女』|松浦茂長

ハンセン病と誤診された井深八重の変容をなぞ解きした『わたしが・棄てた・女』

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

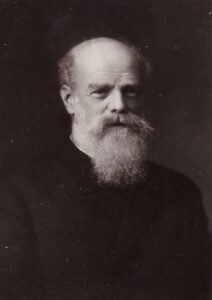

写真提供 神山復生会 復生記念館

樹木希林が、ハンセン病療養所に暮らす元患者を演じた『あん』は、フランスでも評判になった。一生に一度は、社会に出て働くのが夢だった元患者は、ちっぽけなどら焼き屋にアン作りを手伝わせてくださいと頼み込む。彼女のアンが絶品なので、どら焼き屋は大繁盛。ところが、ハンセン病のうわさが伝わると、バッタリ客足が遠のき、元患者の社会参加は束の間で終わるというストーリーである。

『あん』を見たパリのアパルトマンの隣人の医者は、「とてもきれいな映画だった。でも、ハンセン病が治るようになって80年も経つのに、なぜまだ偏見があるのかしら?」と、不思議がった。ハンセン病に対する私たちの偏見には、理屈では説明のつかない恐怖と憎悪がひそんでいるかのようだ。

かつて、家族の一人がハンセン病とわかると、主人は会社をクビになり、嫁に出ていた娘は離縁され、一家は村八分にされる。だから、隣人に気づかれないうちに患者を療養所に送り込み、新しい姓名を与え、死ぬまで連絡を絶つのが家を守る唯一の道だった。葬式にさえ家族は顔を出さなかったという。

あるいは、一家心中という悲しい〈解決法〉を選ぶ家族もある。

ぼくが住んでいた街の隣りの県庁所在地に大学教授の家があったのです。主人の教授は学問だけでなく人格者で人望を集めていました。奥さんは東京の女子大を出た才媛で、近所の子供たちに英語を教えたり、人の相談に乗ってあげたりして人々から頼りにされていました。長男は(中略)大学生。妹さんも可憐な女学生でした。その一家四人がパーティのように食卓を飾り、レコードをセットし、さんざめく一家団欒の姿のまま四人とも食卓にうつ伏して死んでいました。遺書もなにも残されていず、みつけた人が言うには、シュトラウスのワルツが食堂に響き、シャンデリアが輝く中でパーティの途中に居眠りしているようなかっこうで死んでいたそうです。あとから理由を調べましたら長男の大学生の腕に斑紋があったそうです。(重兼芳子『闇をてらす足おと』)

ハンセン病は患者の指や鼻を奪い、視力を奪い、最後は高熱と激痛で苦しめる。しかし、患者を一番苦しめたのは、この病気に対する人々の恐怖と憎悪だった。

苦しいのは体のことじゃなくってよ。二年間のあいだにあたしはやっとわかったわ。苦しいのは……誰からも愛されぬことに耐えることよ。(遠藤周作『わたしが・棄てた・女』)

さて本題に入ろう。名家の美しい令嬢にハンセン病の診断が下り、療養所に閉じ込められ、戸籍を抜き、親類縁者、友人すべてと縁を切り、いわば行方不明の状態になったところで、3年後に誤診だと分かったらどうだろう?

1897(明治30)年に生まれた井深八重は、22歳のときに腕に斑点が現れ、病名も告げられず、隔離して静養するよう指示される。父彦三郎は、後に国会議員になる人だし、伯父で八重の後見人だった梶之助は、明治学院の総理を務めていた。井深家からは、ソニーの創業者となる井深大も出ている。

八重は、伯父と伯母に連れられて御殿場の神山復生病院に連れて行かれ、初めて自分がハンセン病であることを知った。

私が、こちらに参りましたのは、大正八年の夏、丁度、ドルワール・ド・レゼー師が五代目院長として就任されてから二年目の夏でした。何処へ行くとも教えられぬままに着いたところは、何となく、うす気味のわるいこれが人の住家なのだろうかと思われるような、木立に囲まれた灰色の建物がたち並ぶ一角でした。やがて木立の間をゆくと、一軒の洋館があって、通されましたのは院長室でした。黒のスータンに白髪温顔の外人は、初めて見るカトリックの司祭でした。「私が院長です」と挨拶され、付添いの伯父伯母との会話の中から、ここがらいの病院であること、そして私が何の為にここにつれて来られたかを、初めて知った時の私の衝撃! それは、到底何をもっても、表現することは出来ません。(「人間の碑」刊行会 代表牧野登『人間の碑―井深八重への誘い―』)

極秘の中に行方をくらました八重の消息をたずねて、友人や教え子(県立長崎高等女学校の英語教師をしていた)からの手紙の束が回送されてくるたびに、返事を書くことも出来ず、涙にくれた八重だが、ドルワール院長によって少しずつ生きる力を取り戻す。院長は八重の知性に驚き、自分の助手として教育したのである。

ドルワール院長は、毎日必ず病室の他に、作業をしている患者さん達を見舞い、諧謔をとばしたりして、みんなを笑わせたりしておられました。私のところへもよく北の窓から読み終えた英字新聞などをもって見舞って頂き、ときおり人生問題や宗教のことなどを話され、洗練されたユーモアのあるお話しは興味深く伺いました。(『人間の碑』)

入院から1年たったころ、洗礼を受けているし、八重はハンセン病患者として生きることと和解する道を歩み始めたようだ。ところが3年後、ようやく獲得した心の安定をひっくり返す危機に直面する。

ドルワール院長は、八重の症状が固定したまま進まず、他の患者と違うことに疑問を持ち、東京に世界的に有名な皮膚科の先生がいるから、診てもらいなさい、と勧めた。1週間の検査の結果、ハンセン病は誤診だったことが分かる。

いったんハンセン病の烙印が押され、名前を失い、社会から隔離され、消された人間がどうやって社会に復帰できるか? ドルワール院長は、差別の厳しさを熟知しているので、八重をフランスに旅立たせようと計画する。ド・レゼーという姓から分かるように、院長は貴族の家の生まれで、父は裁判官。八重の面倒を見てくれそうな友人、親戚は何人もいた。

たとえ、フランスに脱出しないまでも、井深家の財力、政治力があれば、八重にしあわせな人生を用意する道はあったにちがいない。

ところが、八重は睡眠薬を手に入れ、着物の裾を硬くしばり、裾が乱れないように気をつけて薬を飲む。意識を失う前に自分が失禁しつつあるのに気づき、最後の力を振り絞って、着替えのために立ちあがった。そのとたん、睡眠薬を吐き出してしまった。

キリスト教は、自殺を大罪としていましめているのを考えれば、なぜ、フランスでしあわせをつかんでほしいというドルワール院長の心づかいを拒み、神父を悲しませるに違いない罪を犯す行為に出たのか?

自殺に失敗した八重は、院長に「もし許されるならここにとどまって働きたい」と申し出る。はじめドルワール院長を助けるため、医者になることを考えるが、時間がかかりすぎる。いますぐ高齢の神父の役に立てるよう、半年で看護婦の資格をとり、猛然と働き始めた。

神山復生病院の年老いた患者が、八重の奮闘についてこう語っている。

わたしも発病したとき土蔵に隠れていましたが、土蔵に隠れたまま最期を迎える患者が数多くいました。噂を聞き伝えて土蔵へ病人を迎えに行くのも婦長の大切な仕事です。山梨県の山あいの村へ迎えに行ったとき、土蔵の戸を開けて入って行くと、黒い小さな生きものがいっせいに逃げ去りました。

暗い中に眼が慣れてくると黒い生きものは鼠だったのです。病人の足の傷に鼠がたかって囓っていたのです。神経をやられているので本人は痛くないのですが、潰瘍にとりついた鼠は追っても追ってもたかってきます。とにかく病人を戸板に乗せて運び出そうと男の人に頼んで片方を持ってもらい、片方を婦長が担いでトラックに乗せたそうです。

この病院に連れて来たときは半死半生、体を洗って診察してみると、体中に潰瘍ができていました。スポイトで傷の中に消毒薬を入れると中から蛆虫が次から次へ這い出してきます。端から消毒薬を入れると無限ともいうほどの蛆虫が出てきます。ピンセットでつまんでは一匹一匹汚物入れの中に投げこみ、上から消毒薬をぶっかけます。それでも蛆虫は死なないのです。

生きている人間を蛆虫が冒すことに怒りが爆発し、よし、一匹でも生かしてなるものかと蛆虫との格闘がはじまりました。半死半生だった患者はようやく人心地がついたのか、眼が痛い、眼が痛いと泣くそうです。眼にはまだ潰瘍ができていないはずなのに、眼の中からも蛆虫が這い出てくるのだそうです。人間の尊厳を冒し、人間を侮辱している、と婦長は狂ったように蛆虫を殺しました。(重兼芳子『闇をてらす足おと』)

長々と引用してしまったが、「狂ったように蛆虫を殺し」続ける婦長の姿が、八重の心をよく表しているように思う。患者への同情というようなおだやかなものではない。一人一人の患者のなかに、冒されてはならない、冒されることのない「尊厳」をみつめ、全身全霊で闘った。人間の魂の高貴にとりつかれた〈愛〉の戦士だったのだろう。

敵は蛆虫=病気だけではなかった。歴代の外国人院長は、寄付を募っては徐々に敷地を広げてきたが、事情にうとい神父たちは、土地台帳をきちんと作らなかった。地主たちはそこにつけ込んで、同じ土地に二度三度金を払わせたりしたあげく、ずっと以前から病院の土地として活用している土地を、自分の土地だと主張してきた。

ドルワール神父が1930年に亡くなったあと、院長に就任した岩下壮一神父は、争いを好まず、土地を返そうとした。しかし、古くからの患者は心穏やかでない。日本人が捨ててかえりみない患者を助けたフランス人を、日本の地主がいかにだましてひどい目にあわせたかを、つぶさに見てきたからだ。同じ気持ちの婦長は、院長の和解案を無視し、フランス人神父が苦労して手に入れた土地を、一坪でも奪われてはなるものかと、地主に立ち向かい、勝利した。

岩下神父は「私は恥かしい。皆さんが病院の土地を死守しようとしたのは、心底から病院を愛しているからです」とおわびした。神学・哲学の巨人、岩下壮一も八重の前にはたじたじ。「婦長さんの意志を変えるのは教皇さまだってできない。あの強さは揺らがない」と評したそうだ。

このエピソードを読んで、ぼくはマザー・テレサの会見を思い出した。アルメニア地震救援のためソ連に来たときのことだ。すぐ近くから見たマザー・テレサには、宗教家らしいやすらぎとか、やさしさのかけらもなく、鋼鉄のような強靱な姿に圧倒された。「これとこれは神さまにやってもらいます」と、まるで神が自分の部下のような口ぶりなのだ。(1975年のアメリカの週刊誌『タイム』に、八重は「マザー・テレサに続く日本の天使」として紹介されているから、僕の連想はかならずしも的外れではなさそう。)

ところで、八重が病気でないと知ったとき、病院から出て行かなかった本当の理由は何だったのだろう?

八重自身は、「フランス人が心を尽くして病者の世話をしているのに、日本人には病者を助けようとする医者すらいない。日本人の中から一人くらい病者の世話をする人がいてもいいはずだ。ここから逃げ出してはいけない。フランスに渡りフランス人の好意にすがって一生を送るより、この病院で神父を助けるべきではないかと決心した」と回顧している。しかし、八重が入院してまもなく、その語学力に驚いたドルワール神父は、秘書として働いてもらおうと考え、彼女が誇りを持って秘書の仕事に取り組めるよう、フランス語だけでなく、文学、哲学、宗教、それに淑女のマナーまで教育した。こうして、八重は「誤診」が分かる前に、神父の秘書をしながらこの病院で一生を過ごす決心をしていたのだ。

「誤診」判明のあと、はじめて「神父を助けよう」と思いついたのでないとすると、病院に残ろうという途方もない決断をするのには、ほかに何か深い理由がなくてはならない。

ぼくは井深八重の存在を知ったとき以来、「なぜ病院に残ったのか?」という問いが頭にこびりついて離れない。遠藤周作も、小説『わたしが・棄てた・女』を書いたところをみると、この問いに取りつかれたに違いない。この小説は八重と同じ「誤診」を経験した女性の予期せぬ変容をあざやかにとらえているのだ。

小説の主人公ミツは、八重とは正反対の、つつましい工員である。父の後妻の邪魔にならないよう早くから東京に出て、小さな工場で働いている。吉岡という大学生が、セックスだけを目的に彼女を誘う。ミツが逃げようとすると、小児麻痺の後遺症を大げさに示し「俺の右肩は歪んでいるし、足も少しわるいんだ。だから女の子にも相手にされない。今まで一度だって女の子に好かれたことはないさ。」と嘆いてみせ、この言葉がミツをとらえる。目的を果たした吉岡は姿をくらまし、就職し、同じ職場にいる社長の親類の娘をものにする。

手のあざを診てもらったミツは、ハンセン病と診断され、御殿場の施設に入れられるが、2週間もたたないうちに、「誤診」だったと告げられる。歓喜し、その日のうちに出て行くのだが、駅で列車を待つあいだに、東京に戻っても孤独な生活が続くだけだと気づき、病院にUターン。「ここで働かせて」と頼むと、修道女に「一時の感傷や出来心から、そんなことを口に出しちゃ駄目よ」とたしなめられる。しかし、ミツは病院の雑用を喜々としてこなして行く。大好きな流行歌を歌いながら……。

子供のハンセン病患者が肺炎にかかり絶望的な状態になったとき、ミツは3日間寝ないで付き添った。子供が死ぬと、ミツは「なぜ悪いこともしない人に、こんな苦しみがあるの。病院の患者さんたち、みんないい人たちなのに」と怒る。

ミツの神への怒りについて、修道女は、彼女が交通事故死したことを吉岡に伝える手紙の中で、こう書いている。

ミッちゃんが、神を否定するのは、この苦悩の意味という点にかかっていました。ミッちゃんには、苦しんでいる者たちを見るのが、何時も耐えられなかったのです。(中略)自分一人だけが苦しんでいるという気持ちほど、希望のないものはございません。しかし、人間はたとえ沙漠の中で一人ぼっちの時でも、一人だけで苦しんでいるのではないのです。私たちの苦しみは、必ず他の人々の苦しみにつながっている筈です。しかし、このことをミッちゃんにどう、わかってもらえるか。いいえ、ミッちゃんはその苦しみの連帯を、自分の人生で知らずに実践していたのです。

遠藤周作は、八重が病院にとどまったのはなぜか、思いめぐらし、たどり着いたのが「苦しみの連帯」だった。同情とか共感といったヤワなものではない。神に「小さな拳をふりあげ」るほどの激情である。「生きている人間を蛆虫が冒すことに怒りが爆発し、よし、一匹でも生かしておいてなるものかと蛆虫との格闘がはじまりました。」と語られる、八重の激情に通じるものが根底にあるではないか。

八重は、ハンセン病に対する人々の憎悪、恐怖がどれほど盲目的で暴力的かを3年間、自分とまわりの患者たちの境遇から学び取り、人間社会に失望した。こんなに汚い、冷たい人々の中に戻らなければならないと想像したとき、睡眠薬に手を出した。

しかし、俗世に属する自分を殺し、〈再生〉した八重には、人間が違って見えた。人のみにくさを嫌悪する気持ちは消え、その人たちの弱さの中に、おかしがたい高貴を見た。八重には「苦しみの連帯」に生き、人間を輝かせる人生が、とつぜん目の前に開かれたのである。

井深八重は自分の信仰について沈黙を守り、聖書のことばにふれた文章はほとんどないのだが、唯一、旧約聖書の『伝道の書』の「空の空なるかな、みな空なり」について書き残している。

[ドルワール神父が]聖書の句など引用され、旧約の「空の空なるかな、みな空なり。神を愛しこれにつかえるのほかはみな空なり」という句も度々聞かされましたが、そのうち自分も、心からこれを味わって唱えられるようになりました。(井深八重『道を来て』)

ハンセン病者とされたことによって、人間社会への徹底的失望を知った。(空の空なり)。絶望して自殺を図り、自己を破壊した。(みな空なり)。しかし世界と自己の否定(空)の底から、「苦しみの連帯」が湧き起った。

八重は『伝道の書』に〈再生〉の危機体験を重ね合わせて読んだから、この句に特別の味わいを感じた。彼女が俗世に戻ることをこばみ、病院の中で生きる決断を、支えてくれる句だったのだ。

では、遠藤周作は、「苦しみの連帯」へと変容したミツをどんな風に描いたか?ほとんど何も描いていないのだ。修道女が吉岡に書いた手紙の中の告白から想像するしかない。

もし神が私に一番、好きな人間はときかれたなら、私は、即座にこう答えるでしょう。ミッちゃんのような人と。もし神が私に、どういう人間になりたいかと言われれば、私は即座に答えるでしょう。ミッちゃんのような人にと。

ミツの魂の変容は、「苦しみの連帯」など抽象的な言葉を連ねても、描ききれるものではないので、遠藤周作はさりげない風景描写に托して、ミツ=八重の生まれ変わりを読者に想像させるつもりらしい。

雲の間から幾条かの夕陽の光が束のように林と傾斜地とにふり注いでいた。その畠で三人の患者が働いている姿が豆粒のように小さく見える。

ミツはその落日の光を背にうけながら林のふちに立ちどまった。あれほど嫌悪をもって眺めたこの風景がミツには今、自分の故郷に戻ったような懐かしさを起させた。林の一本の樹に靠れて森田ミツはその懐かしさを心の中で噛みしめながら、夕陽の光の束を見あげた。

(2026/1/15)