小人閑居為不善日記 |暴力の忘れかた──《WEAPONS/ウェポンズ》と《エディントンへようこそ》 |noirse

暴力の忘れかた──《WEAPONS/ウェポンズ》と《エディントンへようこそ》

Weapons and Eddington

Text by noirse : Guest

《WEAPONS/ウェポンズ》と《エディントンへようこそ》の内容について触れています

1

年末に《アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ》(2025)を見た。ジェームズ・キャメロンの新作で、《アバター》(2009)、《アバター:ウェイ・オブ・ウォーター》(2022)に次ぐシリーズ3作目。架空の衛星パンドラを舞台に、希少鉱物の採掘を目論む人間たちと先住民族ナヴィの争いと和解を描くサーガである。

年末に《アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ》(2025)を見た。ジェームズ・キャメロンの新作で、《アバター》(2009)、《アバター:ウェイ・オブ・ウォーター》(2022)に次ぐシリーズ3作目。架空の衛星パンドラを舞台に、希少鉱物の採掘を目論む人間たちと先住民族ナヴィの争いと和解を描くサーガである。

アバター・シリーズの評価は1作目が公開された時点でだいたい出揃っている。それは西部劇、より詳しく言えば修正主義的西部劇のガワを被った白人救世主物語というものである。パンドラの支配を図る白人たち──《アバター》に登場する人間は白人ばかりではないが、非・白人は少数だ──と先住民族という構図は、明らかにフロンティア開拓のためネイティブアメリカンを駆逐してきた西部劇の白人のそれだ。キャメロンは彼らを悪役として描き、一方でナヴィに協力する白人を主役に据える。

《小さな巨人》(1970)や《ソルジャー・ブルー》(1970)など、開拓という名の侵略を批判的に描いた西部劇を修正主義的西部劇と呼ぶ。アバター・シリーズはそのフォーマットを踏襲しているが、結局ナヴィ族を救うのは白人の海兵隊員であり、《グラン・トリノ》(2008)や《ジャンゴ 繋がれざる者》(2012)と同じように、リベラルの衣を着た保守主義者の相貌を隠しきれていない。このような評価は、新作においても覆ることはなかった。

それでもアバター・シリーズは順調に観客を動員している。なにしろ1作目などは、世界興行収入歴代1位──2019年に《アベンジャーズ/エンドゲーム》にその座を譲ったが、その2年後に中国で再公開され首位を奪還した──なのだ。西部劇自体の地位は凋落して久しいが、特にアメリカにおいて西部劇のナラティブ、つまりフロンティア・スピリットを巡る物語が今でも求められていることがよく分かる。

アメリカという国家の根幹のひとつを成すフロンティア精神は、ハリウッドによって西部劇映画で物語られ、絶大な人気を誇った。19世紀末には西部は開拓し尽くされたが、開拓精神自体は植民地主義へと姿を変え続いていった。西部劇も二次大戦以降数を減らしていくが、《アバター》に限らず《スター・ウォーズ》(1977)や《トイ・ストーリー》(1995)など、フロンティア精神を描く作品はその後もハリウッド映画の中に息衝いている。

とは言え《アバター》はSFファンタジーであり、現実性には乏しい。では今、現実世界ではフロンティア精神はどのように描かれ、欲望されているのだろうか。やはり年末に公開された2本の映画、《WEAPONS/ウェポンズ》(2025)と《エディントンへようこそ》(2025)からそれを読み取っていきたい。

2

ペンシルバニア州のスモールタウン、メイブルックでそれは起こった。深夜の2時17分、とある小学校のクラスの児童が、ひとりを残して家から抜け出し消えてしまったのだ。町はパニックに陥るが、子供のゆくえは杳として知れない。警察の捜査も虚しく、残ったのは監視カメラに録画された、両手を羽根のように上げて駆け出していく児童たちの姿だけだった。

ペンシルバニア州のスモールタウン、メイブルックでそれは起こった。深夜の2時17分、とある小学校のクラスの児童が、ひとりを残して家から抜け出し消えてしまったのだ。町はパニックに陥るが、子供のゆくえは杳として知れない。警察の捜査も虚しく、残ったのは監視カメラに録画された、両手を羽根のように上げて駆け出していく児童たちの姿だけだった。

謎めいた導入が話題を呼び、《ウェポンズ》は好調な成績を収めた。結局映画の中では失踪した児童たちが不穏なポーズを取った理由の説明はされないが、監督のザック・クレッガーはファン・ティー・キム・フックの写真から思いついたと答えている。あまりにも有名なベトナム戦争の報道写真、ナパーム弾の爆撃で全身にやけどを負い、泣きながら走る裸の少女、通称「ナパーム弾の少女」のことだ。この写真はニューヨーク・タイムズに掲載後すぐに世界中を駆け抜け、戦争反対の気運を一挙に高めたと言われている。戦争後にベトナムを脱出した人の中には、「あの写真のせいで戦争に負けたようなもの」と言う者も少なくないらしい(デニス・チョン《ベトナムの少女──世界で最も有名な戦争写真が導いた運命》)。

他にもいくつか曖昧な点を残して映画は終わってしまうため、昨今の倣いとして《ウェポンズ》は考察の対象にもなっている。だが「武器」というタイトルや2時17分という時間に関しては想像力を働かせても、作品をベトナム戦争と関連付けることはあまりされていないようだ。

たしかに《ウェポンズ》において、例のポーズ以外にベトナム戦争と関係するものは表面上ない。監督もベトナム戦争について、他には何も述べていないようだ。それはまるで、映画の中の人々も監督自身も観客も、ベトナム戦争が残した傷跡に関してはまったく興味がないか、もしくはすべて忘れてしまったかのようだ。

アメリカが戦後に東欧、朝鮮、ベトナムなどで行った共産主義陣営への対応、いわゆる封じ込めは、西部を開拓し尽くしたフロンティア精神の延長と理解されている。一方《ウェポンズ》における「児童の集団失踪」という恐怖の根源は、有名な「ハーメルンの笛吹き男」に基いている。グリム兄弟の童話で有名だが13世紀ドイツで実際に起きた事件で、その真相に関しては長年議論されてきたが、現在は東方植民の請負人の扇動だったということで落ち着いている(浜本隆志《「笛吹き男」の正体──東方植民のデモーニッシュな系譜》)。それに照らせば《ウェポンズ》の親たちを襲う恐怖は、子供が植民や開拓のためいなくなってしまうという不安と繋がっている。

けれども結局ベトナム戦争というフロンティア・ストーリーは、初の屈辱的な敗戦というトラウマをアメリカに与えることとなった。それゆえにしばらくのあいだ、一部のアメリカ人はベトナム戦争での敗北を認めようとしなかった。けれどもそのように言い張る者は、ベトナム戦争が残した傷跡に自覚的だったとも言える。2025年はベトナム戦争終結50周年という年でもあったが、そのような記念すべきタイミングで公開された《ウェポンズ》は、ベトナム戦争に関して何の興味も示さない。

《ウェポンズ》の記憶喪失については他にも補足すべき符号がある。ペンシルバニアとベトナム戦争といえば、当然名作《ディア・ハンター》(1978)が想起される。同州の小さな町で製鉄所に勤め鹿討ちを唯一の楽しみとする平凡な男たちがベトナムで遭遇する壮絶な体験とその後の悲劇を描き、ベトナム戦争を扱った映画として最高傑作に挙げる人も少なくない。

また、失踪事件に深く関わる女をエイミー・マディガンが演じているのだが、彼女はやはり名作とされる《フィールド・オブ・ドリームス》(1989)のアニー役で知られていて、クレッガー もこの映画でのエイミーの演技が印象に残り、起用に至ったという。アニーは若い頃にベトナム反戦運動に参加していたらしいのだが、実際にマディガンは1950年生まれ、運動の中核を成したベビーブーマー世代である。こうした符号を繋げていけば《ウェポンズ》は、ベトナム戦争の最中に生きた女性が戦争を忘れた町の子供を「ナパーム弾の少女」を彷彿とさせる姿でさらっていく、アメリカが受けた屈辱的なトラウマを再起させる映画でもあり得た。そういうことであれば、《ウェポンズ》という思わせぶりなタイトルも、ナパーム弾のことで間違いなかったろう。

もちろんそれが《ウェポンズ》の欠点とか弱点ということではない。ただしこの映画は、今のアメリカ人にとってベトナム戦争も「ナパーム弾の少女」ももはや忘却の彼方にある、もしくは覚えていても何の感情も湧かないということを浮き彫りにしているのは間違いない。思想史学者の田中純は〈アメリカの二つの顔──暴力と恥辱の景観〉(《死者たちの国へ》所収)で、地理学者ケネス・E・フットの言葉を引きながらこう述べる。なおここでいう悲劇の抹消とは、「人々が一刻も早く忘れ去ってしまいたいと願うような不名誉な出来事」の痕跡が「すべて破壊され、消し去られてしまう」ことを指す。

悲劇的記憶の空間のなかで、しかし、最も多くの問題を孕んでいるのが抹消のパターンをたどる事例である。抹消の強力な動機となるもの、それは「恥辱」である、とフットは言う。共同体は恥辱感のあまり、抹消によって、そこに暴力が存在したことを隠蔽し、悲劇的出来事を忘却しようとする。

田中は「多くの場合、その場所は復旧のパターンにおけるように通常の使用には戻らず、空虚なまま放置されてしまうため、逆に『何か』がそこで起こったことを示してしまう」と続ける。《ウェポンズ》は、あちこちにベトナム戦争の影を落としながら、その記憶について探ろうとはせず、その忘却さえも忘れられてしまっている。けれどもその忘却が、かえってベトナム戦争の深い傷を再起させるのである。

3

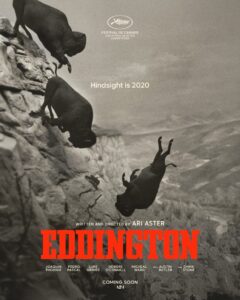

何かが忘れられたことさえも忘れ去られている。そのようなアメリカにおいて、かつてのフロンティアであった西部はどのように描かれているだろうか。《エディントンへようこそ》は、《ヘレディタリー/継承》(2018)や《ミッドサマー》(2019)など、ホラー映画にこだわってきた監督、アリ・アスターが初めて撮った非・ホラー映画で、シネフィルでもある同監督の念願の企画でもあった西部劇だ。と言っても舞台は近過去、COVID-19のパンデミック下にあるニューメキシコ州の架空の街・エディントンで、「アメリカの縮図」を描きたかったというアスターの言葉通り、SNSで荒れる選挙戦を巡る作品となっている。

何かが忘れられたことさえも忘れ去られている。そのようなアメリカにおいて、かつてのフロンティアであった西部はどのように描かれているだろうか。《エディントンへようこそ》は、《ヘレディタリー/継承》(2018)や《ミッドサマー》(2019)など、ホラー映画にこだわってきた監督、アリ・アスターが初めて撮った非・ホラー映画で、シネフィルでもある同監督の念願の企画でもあった西部劇だ。と言っても舞台は近過去、COVID-19のパンデミック下にあるニューメキシコ州の架空の街・エディントンで、「アメリカの縮図」を描きたかったというアスターの言葉通り、SNSで荒れる選挙戦を巡る作品となっている。

保安官のジョーは妻のルイーズとその母親と3人で暮らしているが、ルイーズは情緒不安定、義母はネットの陰謀論にハマッていて、家長の威信はまるでない。また保守的なジョーは市長のテッドが命じるロックダウンやマスク着用に納得できず、それもあって市民の尊敬も得られなくなっている。データセンターの誘致を進める市長への反対運動に目を付けたジョーは、男としての誇りを取り戻すため市長選挙に立候補する。

SNSで錯綜する情報戦という現代的な側面はあるが、選挙に揺れる西部の田舎町という設定は古典的な枠組──アメリカでは選挙戦を描いた映画はひとつのジャンルとなる程度には数がある──に則っている。そのためアスター作品の最大の特徴である自身のユダヤ性から生じるテーマ、洗脳と、洗脳されることによる救済という主題も気配を感じさせないが、終盤においてこれらは突如炸裂する。

エディントンでは若者たちがBLM運動に目覚め、その混乱ぶりがSNSを通して全国に拡散していく。時代に追いつけず短慮で計画性に欠けるジョーの選挙運動はことごとく裏目に出て、カルト教団にハマった妻には逃げられ、遂には市長から侮辱を受け、ストレスが頂点に達する。ジョーは密かに市長とその息子を殺害し、部下に罪をなすりつけ証拠隠滅に奔走する。ところがそこへ町の混乱に便乗したテロリスト集団が乗り込み、ジョーとのあいだに激しい銃撃戦が勃発する。テロリストは退治され、ジョーは市長に任命されるが、脳に甚大な負傷を受けてしまい全身麻痺となり、義母に介護されることとなる。義母はジョーの代わりに市の権力を掌握し、結局データセンターも建設してしまう。

女性不信と、その根底にある母の支配による救済と恐怖。「母」のもとでないと「西部の男」にはなれないという皮肉。結局今回もおなじみのアスター映画だったことが分かり、映画は幕を閉じる。

けれどもこの作品、そう鑑みれば始めからアスターらしい自己不安に包まれていることが分かる。保安官という男性的な仕事に就きながら妻や義母、市民に威厳を示すことができないジョー。父親から性的虐待を受け、その苦しみを母や夫と共有することができず、カルトの指導者の愛人になってしまうジョーの妻。ジョーやルイーズが諌めても陰謀論を信じ込むルイーズの母。恵まれた環境で育っていることに焦燥感を感じ、流行に流されてBLM運動を始める若者たち。この映画に出てくる登場人物の大半は何を目的に生きればいいのか分からず、迷走している。

ホラーであるがゆえに主観的に演出されていた《ヘレディタリー》や《ミッドサマー》と違い、ブラックコメディである《エディントンへようこそ》はそうした不安に駆られる市民を客観的に突き放し、風刺の対象とする。こうした演出は全方位的な冷笑として批判されているようだ。そうした批判もわからないではないが、あらかじめそうなるのは予想できたはずにもかかわらずそうせざるを得なかったことこそ、アスターという監督の本質でもあるだろう。

4

冷笑、つまりシニシズムとは本来、何らかの美学や価値観を規範に掲げる者が社会に蔓延する浮ついた主義主張を否定するというスタンスのことだ。それゆえにシニシストは時代の変わり目に増える傾向がある。たとえば1980年代、政治運動が落ち着いてきたころの若者は、それまでの過激な運動に不信感があり、冷笑的になるというわけだ。

現在も主にSNSを中心に一定のイデオロギーを冷笑する例が多く見られる。それが明確な価値観に基づいたシニシズムなのかは疑問で、SNSのモードに倣って冷笑的態度を取っているだけだという見かたは一定数ある。それに則れば、《エディントンへようこそ》もそうした風潮になびいているということになるだろう。

そのようなSNS的なシニシズムが、美学は大げさとしてもある種の時代精神に基づくものではないと判断するのは早計にも感じられるが、今回はそれは横に置いておこう。仮に《エディントンへようこそ》がそうした軽率なシニシズムに毒されているのだとすれば、それ自体がアスターの言う「アメリカの縮図」ということでもあるのではないか。

ニューメキシコは《駅馬車》(1939)や《ララミーから来た男》(1955)など、様々な西部劇の名作のロケ地や舞台に選ばれてきた。それらの作品では善し悪しはあれど「偉大なるアメリカ」を体現し、フロンティア精神に溢れた男たちが自らの信じる正義に基づいて働き、馬を駆け、戦ってきた。けれども現在のエディントンでは誰もが不安に駆られ、フロンティア精神は忘却の彼方にある。《ウェポンズ》と似たような状態ということだ。

テロリストとの銃撃戦のシーンは、突如カメラワークがTPS(サードパーソン・シューティングゲーム)の画面を模したものになる。ジョーにはかつての西部の男たちのような風格はなく、画面外の誰かに操られているように動き回り、銃を撃つ。主体性に欠け、SNSに操られるように行動してきたジョーは、ゲームキャラ程度の存在でしかないのだ。そうした「ゲームキャラ」が全身麻痺のまま市長となり、SNSやオンラインゲームを提供する側であるテック産業のデータセンターの誘致を許すというのは、かつてのフロンティアの地が、シニシストを量産する大企業に支配されたということを指す。

そうしたジョーの権力をコントロールするのが陰謀論に取り憑かれた義母というのも皮肉だ。アスターの前作《ボーはおそれている》(2023)でも怪物的な母親が主人公を支配するが、こうした母たちもその実体は支配欲や金銭欲しかない空疎な存在だ。

アスターからすればユダヤの神も実体はなく、それを信じる人々によりユダヤ教というシステムだけが稼働し、信仰の有無にかかわらず関わった者を支配し続けるということなのだろう。ユダヤ教に限らず、現代ではおしなべてこうしたシステムの根幹には何もなく、支配する側も同様に空虚なのだと。このように《ウェポンズ》のクレッガーは無自覚に、アスターは自覚的に、フロンティア精神の果てにあるアメリカの空虚を浮き彫りにしている。

田中純は先ほどの〈アメリカの二つの顔〉で、アメリカは「大量殺人のような事件から生まれる恥辱感を、人々の記憶や場所から拭い去るための『浄化の儀礼』をもって」おらず、「そのためアメリカ社会では、誇るべき歴史的な瞬間──いかに暴力的であっても──を儀礼の形式を用いて記念することは可能だが、恥辱的な事件を人々の記憶からきれいに拭い去ることができない」と述べ、さらにこう続ける。

しかし、なぜアメリカにはそもそも「浄化の儀礼」が欠けているのか。フットはその根深い理由を、アメリカ人を国民として統合する伝統やその共通の価値観における暴力の役割に見ている。西部開拓にともなって必要とされた破壊は、社会を改良し再生させる力として、暴力を肯定的にとらえる見方を醸成した。暴力はフロンティア神話や国家の歴史の称揚に密に織り込まれたのである。暴力はアメリカ史において、市民を団結させ、共通の目標へと駆り立てる重要な手段であり続けてきた。

アメリカという国家の成立には国民による暴力の行使が不可欠だったから、暴力によって生まれた恥辱の浄化を根本的に行うことはできないということだ。言うまでもなく、ベトナムにせよ、そしてベネズエラにせよ、アメリカによるフロンティア開拓には暴力が伴ってきたが、その暴力と国民とは無関係ではないのだと。

エディントンにおけるデータセンターの設立もひとつの暴力だろう。国家権力が持つ暴力の一部がグローバル企業に分割され、フロンティアの再開拓を進めていく。開拓された地の住人は、SNSというツールを通して言葉による暴力の行使に夢中になるだろう。彼らには依って立つ美学は失われているが、彼らを操る権力の中枢を駆動する思想もまた、陰謀論的で空疎なイデオロギーでしかない。

ただしこのように、まだ監督4作目であるにもかかわらず早くも定着しつつある、何かというと「母」に責任を押し付け、主人公に関してはうやむやに終わらせるような劇作をアスターがこれからも続けていくようなら、それは怠慢というものだろう。田中は「『法』によって、この獣人の暴力と無縁でいることができていると信じ込むことほど、法的制度の凋落を如実に示す事態」はなく、「その国家や法が恥辱にまみれて」おり、「暴力にともなう恥辱が儀礼によって浄化されるかのように見えるプロセス」が「むしろ暴力の本質がすり替えられていることのしるし」であるような「危険」な国家権力と成り得るアメリカに対して、「この恥辱、恥ずかしさから出発した、暴力批判の可能性もありうるのではないだろうか」と説く。

アスターは「母」の暴力的な支配には拘泥するが、自らの暴力性に関しては曖昧に言葉を濁らせ、「母」に責任を押し付ける。ユダヤ教や暴力的なアメリカ社会はアスターを苦しめたかもしれないが、それでも自らの暴力性を受け入れていくしか、この先アスターが前に進む術はないのではないか。アスターもそろそろ「母の支配」という揺籃から抜け出し、自らの「恥」を引き受けてもいい頃合なのではないだろうか。

(2026/1/15)

——————————–

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて──ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中