評論|三善晃の声を聴く(9)『王孫不帰』と『変化嘆詠』| 丘山万里子

(9)『王孫不帰』と『変化嘆詠』〜三善の「日本」

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

『レクイエム』(1972)での喀血には、むろん前段がある。『王孫不帰』(1970/男声合唱、ピアノと2人の打楽器奏者のための)と『オデコのこいつ』(1971/童声合唱とピアノのための)だ。私はこれまで後者にはさまざま触れてきたが、前者についてはさほど論じてこなかった。が、この作品こそ、オペラ『遠い帆』の原型だ、と今ははっきり思う。ゆえ、少し立ち入っておく。

テキストは三好達治の古語詩で、原詩は『楚辞』(前漢末期成立)収録の「巻第十二《招隠士》」(淮南小山作)の一節「王孫遊兮不歸 春草生兮萋萋」を引用したもの。内容は『楚辞』の大詩人屈原(紀元前340~ 278年)への愛惜とされるが、屈原は主君に異を唱えて国を追われその悲憤憂国から汨羅江に投身死した悲劇の人。ちなみに西村朗の合唱第1作『汨羅の淵より』(1978/無伴奏混声合唱)も同じく『楚辞』の屈原《懐沙》から入水の様を歌ったもので、そこに彼は「滅びの美」を見ている。彼が三善の『王孫不帰』を知っていたかどうかは不明だが、初演は8年後で指揮は同じ田中信昭。西村のそれは全編異様叫声に読経もどき、漢詩そのままの朗唱ゆえ意味不明だが、三善の本作も古語詩であることから、それに近い。言葉(詩)は聴き取れなくて良い、という『レクイエム』の姿勢はすでにここに明らかだ。手元にテキストがなければまず意味はとらえられず、合間に入る「きり」「はたり」「ちょう」といった句ばかりが耳に残ろう。だが全体の切迫感には圧倒される。

「王孫遊兮不歸 春草生兮萋萋」の読み下しは、「王孫遊んで帰らず、春草生じてせいせいたり」。遊んで、とは旅立つの意。王孫は屈原とされる。

三好のテキストは以下。

王孫遊兮不歸 春草生兮萋萋――楚辞

かげろふもゆる砂の上に

草履がぬいであつたとさ

海は日ごとに青けれど

家出息子の影もなし

國は滅びて山河の存する如く

父母は在(おは)して待てど

住の江の 住の江の

太郎冠者こそ本意(ほい)なけれ

鷗は愁ひ

鳶は啼き

若菜は萌ゆれ春ごとに

うら若草は野に萌ゆれ

王孫は

つひに帰らず

山に入り木を樵(こ)る翁

家に居て機織る媼(おうな)

こともなく明けて暮る

古への住の江の

浦囘(うらわ)を

想へ

後の人

耳をかせ

丁東(ていとう) 丁東

東東

きりはたり きりはたり

きりはたり はたり ちゃう

三善はこの詩について「私なりの真情があります。しかしそれは不帰の人たちへの弔慰や贖罪、ひいては悲しみとか怒り、そのどれであるともいえない、生者は、生者自身のなかに、この詩をつぶやく対手(あいて)をもっていると思いますから。(1970)」(『遠方より無へ』p.139)と語っている。ここにソビエトからの引き揚げ船の桟橋で、帰らぬ息子を待つ『岩壁の母』(1954年版、1971年版)の姿が重なっている、と氏より聞いたことも付け加えておく。

にしても、なぜ三善はこの詩を手に取ったのか。

詩人三好達治(1900~1964)は東大仏文の大先輩にあたり、詩風は萩原朔太郎の系譜を継ぐ(私生活では朔太郎妹アイと婚約、破局するがアイの夫佐藤惣之助の死後すぐに、当時の妻と離婚、同棲)。やがてフランス近代詩と中国漢詩を取り入れた独自世界を拓き、本作『王孫不帰』もその漢詩の影響下にある。戦後の代表作、詩集『駱駝の瘤にまたがって』(1952)の一篇で、当時三好は中国文学者吉川幸次郎との共著『新唐詩選』(1952/岩波書店)後編を担当もしており、漢詩への造詣の深さが知れよう。

もっとも、上記テキストは漢詩原文内容とはかなり異なる。原詩は旅に出て帰らぬ王孫(屈原)に、獣の数多住む山々にとどまらず戻って来て、という呼びかけで終わる(終句は「王孫兮歸來 山中兮不可以久留」)。原詩の大半は雄大な自然と山々の猛獣たちの生態などの描写に占められ、故にこそ、「戻ってきて欲しい」という愛惜が伝わるのだろう。三好が拾ったのはそのうちの一節、「王子(王孫)は放浪から戻ってこない、春の草は青々と茂るのに」のみだ。

で、この一節から三好が古語詩『王孫不帰』をどう仕立てたかというと。

まず、砂上の草履とは、汨羅江に身投げした屈原に重なろう。朔太郎『五月』の「もしかして」も「河へでも身を投げたら」の句があるように、投身死のイメージは古今東西、ある種の浪漫精神の琴線に触れるものなのだろう(シューベルト『美しい水車小屋の娘』ほか)。続く、「國は滅びて山河の存する如く」は唐代、杜甫の『春望』の有名な一節「國破 山河在 城春草木深」(国は滅びても山河は変わらず、街は春になり草木が茂っている)を引く。そこに、彼を待つ父母の心情を重ね、住の江(澄んだ入江、今日の住吉)を飛ぶ鴎(かもめ)、鳶(とんび)の愁声、迎える春ごとに若草は萌えるのに、望みの甲斐もなく(本意なけれ)、とうとう息子は帰って来なかった、と嘆く。次いで、木こり爺さん機織り婆さんのいつに変わらぬ暮らしぶりを「ていとう」(斧で木を切る擬音トントン、知り合いの中国人はティントンと読んだ)と、機織りの「きりはたり」「ちょう」の擬音で活写、人よ、古の住の江の浦囘(淵、万葉では「うらみ」とも読む)を想い、帰らぬ人を待つ父母に想いを寄せておくれ、という内容になっている。

朔太郎の近代文学での位置取りと、それをひく三好達治の立つ場所とを考えれば、明治以降の漢文化素養を持つ最後の世代(三島由紀夫もそこに含まれようが)に三善がどう感応するか、という場面でもあろう。戦後生まれ、能も門外漢の私に、この古語詩の味わいを理解するのは難しい。が、意味がよく掴めずとも、音を聴いてみると、そこに遙か古代漢詩の浪漫精神の深く強い「嘆き節」、帰らぬ人への「想い」が一筋の流れとなって三善言うところの「私なりの真情」に注がれ、響き上がってくるように思われる。

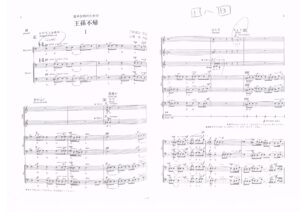

音にゆく。全体はⅢ部に分かれるが、謡いは詩の流れに必ずしも沿ったものではない。[Ⅲ]には[Ⅰ] [Ⅱ]が流れ込み、時空は錯綜する。スコアにある楽節番号に沿ってゆくと、以下。

[Ⅰ](1)~(13) かげろふもゆる砂の上に 草履がぬいであつたとさ 海は日ごとに青けれど 家出息子の影もなし 國は滅びて山河の存する如く 父母は在して待てど

住の江の 住の江の 太郎冠者こそ本意なけれ

[Ⅱ](1)~(7) 住の江の 住の江の 太郎冠者こそ本意なけれ 鷗は愁ひ 鳶は啼き

若菜は萌ゆれ春ごとに うら若草は野に萌ゆれ 王孫は つひに帰らず

[Ⅲ](1)~(16) 山に入り木を樵(こ)る翁 家に居て機織る媼(おうな) こともなく明けて暮る 古への住の江の 浦囘(うらわ)を 想へ 後の人 耳をかせ 丁東丁東 東東

きりはたり きりはたり きりはたり はたり ちゃう

本作には、母の稽古で耳にしていた能の謡、拍節、旋法が初めて使用された。

一聴、男声の筋肉質な低音の凄みを活かしつつ斉唱と合唱(ヘテロフォニー&ポリフォニー)を按配、上述のように詩句の配置を動かし、あるいは重ねる。間合いを見計らってピシリと決まる擬音(「きり」「はたり」「ていとう」)、能での「ちょう」「いよーっ」「イーっは」といった掛け声を要所にあしらい、何より木柾、スレイベル、ピアノの3打楽器がわななき嘆く音声(おんじょう)に楔を打ち込み急き立て、内的ドラマトゥルギーを画然と浮き上がらせる。ほとんど室内オペラに近いと私は思った(能の「序破急」もそれであるから当然だろうが)。

音の具体に少しだけ触れておこう(スコアと録音とは異なる部分もあるが、原則、音源を元とする)。

[Ⅰ]冒頭、闇から摺り足で朧に姿を現すごとくpp斉唱で開始。

「か〜げ〜ろ〜う も〜ゆ〜る〜 す〜な〜の〜え〜に〜〜〜」「きり」「ぞう〜〜〜〜りが」で切れる。下線は強調(音符の頭に棒線付記、アクセントとは異なる)で、語句の流れを一突き一突き押してゆく感じ。「り」は舌先を歯茎に強く当てたまま鼻腔に息を流す謡の鼻的破裂発音。その弱声の帯に「はたり」がfで降る。一呼吸、「ちょ〜〜う!」の一声が響き渡る。

再び同節が繰り返されるが、「もゆる」はfで急き、「すな〜〜」はfで一気に高音まで上り詰め、かなりの上下抑揚で揺らし、語尾「に」は「きり」と声部を重ねての突然3度で(この全き協和音がそれまでの陰鬱にどれほどの差し色であるか)、かつ語尾うにゃっポルタメント。すぐさまf「はたり」「ちょう」。ついで、mf「ぞう〜〜〜〜〜りが」fでグイと押し出され、「む」の合いの手が入り、即座にf「はたり」「ちょう」が飛びかかる。mfスレイベルしゃらん、sf木柾鋭くカーン!「ぬいであったとさ〜〜」mp「きり〜〜」が伸びる下でピアノがD単音にEs,Cis,Esの和音をのせてキラキラと入りaccel.。ピアノ、ここで初めて姿を現すのだが、物陰に潜んだ小動物がそっと出てきて躍りあがるごとき鮮烈さ。たった2小節でシーンをガラリと変え、そこに気合い満腔「イーッは!」の掛け声。木柾カーン!「ちょう!」。と、ここまでが最初の一節。要は「草履が 脱いであったとさ」にフォーカスされる設計と思えば良い。

が、これは序の口。ここから始まる濃密ドラマトゥルギーのおおよそは、「家出息子の 影もなし」の強叫「影もなし」で一区切り。次いで入る「ていとう」「とうとう」のリズミックな押せ押せパターンとピアノ高低連打を「イやっ」「イはっ」が煽り、[Ⅱ]冒頭の「住の江の〜」まで怒涛の寄せ。この攻めパターンは[Ⅲ]ではさらに拍車がかかる。

続く各部は大摑みにまとめよう。

[Ⅱ]優しいピアノ序奏でシーン一転、再び「住の江の〜」で静やかに開始、徐々に高揚。「鷗は愁ひ 鳶は啼き〜」からpfの刻みに乗ってずんずん句を重ね、押し上げてゆく。「王孫はつひに帰らず」までの力業、攻め具合が圧巻。「帰らず」でピアノのクラスターffff炸裂! 短いがまさに「破」竹の勢い。のち、鎮静を見せる。

[Ⅲ]「ていとう」の繰り返しから入り、詩句と擬音、「むおう」「いゃは!」など間髪いれずの掛け声に「とうとうとうとう」が小刻みに絡む。[Ⅰ]でのそれよりヴァージョンアップ、つい西村朗『紫苑物語』の合唱ケチャ「とうとうたらり あがりはたらり」の一節を思い浮かべてしまったが、おそらく水源は同じではないか。[Ⅱ]の詩句の繰り返しと[Ⅰ]の一部抜粋で錯綜するカオスの如き、けれども精密な構築。とりわけ「父母はおはして待てど 王孫はつひに帰らず」からのpf、スレイベル、木柾の急かせ具合。三善アレグロ(♩=126)の真骨頂だ。膨大なエネルギーが裡から次々津波の如く押し寄せ、「家に はたおる おうな」の「おう〜〜な」は全声部斉唱<>付きffffで叫ばれ、木柾、ピアノffff連打。フェルマータで一旦沈め、「こともなく 明けて〜」から終句「耳をかせ」を受けての「ていとう」「はたり」、のちシャラン、カーンに「ちょう〜〜」p→pppが闇へと沈んでゆく。眼裏に残るのは小さく背を丸めた父母の姿。

三善はそれまで敬遠していた能を下絵とし、謡による男声合唱を欲した。なぜ。

観世栄夫が三善との対談で謡のこだわりを「表面に出て来る声と同時に、その裏にもっている深層心理、その表現の二重性をいかに出すか」と語るのに対し、「どこかでそれ(表の音)と呼応する聴こえない声を聴かせようとする」(『三善晃対談集』p.93)と受けているが、聴こえない声を聴かせようとする、それこそが本作での彼の狙いだったのではないか。

「古への住の江の 浦囘(うらわ)を 想へ 後の人 耳をかせ」。耳をかせ、は「帰らぬ人を想う父母の嘆き」であると同時に、「帰れなかった人」の胸の内でもある。その二重性を、まさに彼は『楚辞』に連なる三好の古語詩の響きに見出したのだと思える。

もう一つ、やはり対談の中で三善はクローデルの「演劇には何“ごと”かが来る。能には何“もの”かが来る」との言葉を紹介し、これに観世は、能は「全部舞台というところにたまってきて、ものがたまり合ってぶつかり合うという構造が、どうもあるような気がする」と応じている。

そこに「たまる」のは何か。観阿弥が死の断面を見せるのに対し、世阿弥は「死から生を振りかえる、あるいは死が生の中に立ち現れて、生の意味をそこで照らし出す。――中略――その場合、あの橋懸(はしがかり)は死から生へ来る道筋であり、それによって死も生も、共に一つの舞台にたまるわけですね。」(p.99)との了解を三善は示した。であれば本作こそ、生死がまさに「たまり合ってぶつかり合う」舞台であり、ドラマトゥルギーそのものであったと言えよう。それがここでの謡、ピアノ、打楽器のありようなのだ。

ただこの対談は1988年、本作の18年後である。作曲当時、そのような了解を三善が得ていたとは思えない。むしろ能の謡や作劇法に、ただ本能的に手を伸ばしたのではないか。本作の特異さ重要さは、そこにあろう。

中学2年の「根こそぎ喪失」の絶望から這いあがろうと足掻く先にようやく触れたとっかかりの窪み。その指先に我が生の全重量をかけ、ひと掻きよじ登った彼の、これが「もしかして」からの最初の「吐血」であったのだ。吐血でわずかに息を吸い、声が噴き出た。[Ⅲ]での「おうな」の叫びは、岩壁の母のそれであり、同時に三善自身の素の叫びでもあったろう。それが次作『オデコのこいつ』の「倒れたとたんに 死んでた それは僕のかあさん!」「なぜーー僕が殺したんだ 僕が!」の童声へ、さらに『レクイエム』の「シカシ、ヤッパリ殺シテイル 歯ヲ食イシバッテ殺シテイル」に繋がってゆくのだ。

だがおそらく、本作を書き上げて、これは「危うい」とも自覚した。「作劇」の内実と手法がまだ自分の手の内にない。逆に、これほどの「もの」ができてしまうことへの畏れ。彼をもってしても制御不可能な男の声、その群声、暴れ出すととどめようのない抗いがたい暴発を彼は察知した。漏れ出る我の根こそぎ絶望の音声(おんじょう)。それも恐れた。

能に見られる「もの狂い」、能面の奥からほとばしる霊気怨念情念そのほかの尋常でない「危うさ」は「謡」そのものに含まれる。だからこそ欲したものであったが、それに喰われる恐怖をも直覚したのではないか。

以降、男声独特のこの領域に三善はほとんど手を出さず、能を下絵とすることもなかった(後述する『変化嘆詠』は混声合唱、能というより読経に近い)。『オデコのこいつ』の童声合唱こそ、その手出しならぬ場所からの急反転に見出した表現形であり、それが反戦三部作、交響四部作を可能としたのである。

すなわち、本作は根こそぎ喪失からの最初の吐血であり、同時に、表現形式としての危うさの「自覚」でもあった。ゆえ、三善はいったん能から離れ、長い長い時間それを「ため」続け、そうすることで『遠い帆』の精神世界、その深遠壮大を拓いてゆくのだ。本作についての三善自身の解説は、時を経るにつれ「反戦」の意図を露わにするが、それは一種の後付けで、「私なりの心情」とは、「弔慰や贖罪、ひいては悲しみとか怒り、そのどれであるともいえない」との言葉通り、根こそぎ喪失以来、「たまったもの」から漏れ出た素の嘆声、ともかく叫ばずにいられなかったいにしえの嘆きと響き合うそれであったと私は思う。

なお、観世との対談で三善が最初期の未完のオペラ「胎児の自殺」(をテーマとした)について、二十代の時から書きたいと思い、フランス留学中に一冬僧院にこもって書き始めたこと、それについて「モノオペラで、能の“居グセ”の歌い手が時空を超えた世界と人間を描く。」と語っていることを紹介しておく。“居グセ”とは演者が中央に座ったまま地謡の語りに合わせ、舞わずにその心情や内的ドラマを演じることだが、彼にとってのこの未完オペラがすでにそのようなイメージであったことに留意したい。

三善に男声作品は少ない。

『レクイエム』に至るまでに、合唱物語『金の魚の話』(1962/プーシキン原作/日本語訳詩:平井筆、ナレーション、バリトン、女声合唱と室内楽のための)の他、男声合唱『五月』『いづかたに』(1964/朔太郎)くらい。ただ、本作以降に、宗左近詩による『祈り』(1979/長編詩『炎える母』より/バス、マリンバ、フルート、打楽器)と『縄文土偶』(1981/1985)の2作があることは興味深い。三善と宗の同調域はこうしたところにも見えようか。

* * *

三善はこのあと、邦楽器を用いての『変化嘆詠』(1975/混声合唱、尺八、十七絃、鼓と打楽器のための)を書く。テキストは『仏教各宗高僧続高僧実伝・一休諸国物語図絵巻四』からで、一休禅師(宗純)の諸国旅でのエピソードを挿絵入りで描いたもの。 本作はそのうち讃州三木郡(三善の祖父の生地香川県)での一話で、夜な夜な荒寺に現れる三変化(ばけもの)を一休が回向する話だ。すなわち、東野(とうや)の馬頭(馬のされこうべ)、西竹林(さいちくりん)のけい三足(三本足の鶏)、南池(なんち)の鯉魚(りぎょ:凍えた鯉)で、それぞれの境遇を嘆きうたい踊り狂うさまを見た一休が翌朝それぞれを取り集めるよう村人に指示、それらを一緒に葬り読経すると、化け物は二度と現れなくなったという。

本作はそのうち讃州三木郡(三善の祖父の生地香川県)での一話で、夜な夜な荒寺に現れる三変化(ばけもの)を一休が回向する話だ。すなわち、東野(とうや)の馬頭(馬のされこうべ)、西竹林(さいちくりん)のけい三足(三本足の鶏)、南池(なんち)の鯉魚(りぎょ:凍えた鯉)で、それぞれの境遇を嘆きうたい踊り狂うさまを見た一休が翌朝それぞれを取り集めるよう村人に指示、それらを一緒に葬り読経すると、化け物は二度と現れなくなったという。

三変化のうたは以下。

東野のばづはいとしい事や、いつをらくともおもいもせいで、せぼねはそんじあしうちおりて、終にはのべのつちとなるなる。

西竹林のけい三ぞくは、あるかいもなきかたわにうまれ、人のなさけを得こうむらで、竹のはやしにひとりねるねる。

南池の鯉魚はつめたい身やな、みずを家ともじきともすれば、いつもぬれぬれひやひや(し)(ひたものうたい、おどりける。)(カッコ部分は加筆変更された部分)

テキストはまず、古寺に三人の化け物が出て踊り狂うのだが、どんな法師も三日ともたず去ってゆく、尊い御僧(おんぞう)にこれを立ち去らせて欲しい、と頼む。序の部分はメゾ・ソプラノの語り「讃州三木の郡より 二里ばかり奥の山里〜〜」で、ナレーションと言ってよく、放送詩劇『オンディーヌ』(1959)をはじめ、初期から好まれる手法で、むろん、『遠い帆』のズボン役「影」にまで及ぶ。ソプラノがこれを継ぎ、やがてうつくしい女声2部がそれを包み込む。ナレーションは物語の状況説明を担い、女声が担当、最終シーンはアルトで溶暗。冥界に響く静謐な女声の、抑揚を避けた語りは『王孫不帰』の男声とは全く異なる「あはれ」を滲ませ、本作を際立たせている。

一方、村人たちの語りを担うのは男声。バスのソロから入り、バリトン、テノールが背景を膨らませ、女声(「む」)はその上空にたなびく。男声の台詞は詠唱され分厚く高揚、この部分の終句、「退けたまひてこの寺に」は全声部で読経のように刻まれ(読経は一種のラップだ)、鎮静ののち「住したまはば これにすぎる よろこびなし」で絃と尺八が地べたからふうっと伸び上がり、鼓のsfが空(くう)を割く。が、全体はあくまで幽暗、尺八は人魂の浮遊のように揺れる。どちらかといえば文楽世界だ。

次いで、ソプラノのナレーションに導かれ、三変化が現れ出て歌い踊るのだが、大鼓のどんどんどんという刻みにのって現れ出る変化「馬頭」は男声が担う。「けい三足」は、木柾、木魚、締め太鼓、トムトムに絃がsfでの衝撃音、全声部重なっての朗詠に、合いの手を入れる。尺八のやるせない嘆声を受けての「鯉魚」は澄んだ女声合唱から開始、低声は「む」で支えるが、後半、打楽器と尺八、絃の炸裂とともに「いつも ぬれぬれ」「ひやひや」で全声部激唱カオス状態。終息しての一休の台詞「先ず一ばんに〜〜」をアルト(斉唱)が語り、全声部がこれを包み、「其の品を葬りて読経し給ひしかば、夫(それ)よりかつて怪しき事なく、よつて今にいたるまで一休を権者といはぬものぞなき」のナレーション。尺八、鼓、太鼓、絃がその声に添い、消えた先に鈴一振り、絃一掻きで溶暗。

本作については、「それがただの怨念の節としてではなく、人間を含めた、弱いものとしての生きものと自然との、いたわりに満ちた合一の図として現れるようにすること」を心がけたと語っている。同時に「この一年、母の法要を度重ねたが、そのつど、お寺さまのつぶやかれる法辞の抑揚にどれほど、心なごんだことか。無、空への誘いに、それは聴こえた。物語部分にその抑揚を再現し、この話の慈悲としたく。」とある(『遠方より無へ』p.154)。

記述は1977年の日付であるから、本文収録の著作『遠方より無へ』(1979)というタイトルイメージはここにあるのではないか。難解な哲学美学ではなく、この「無」「空」の感覚だ。だがその言葉の示唆するところは深く、やはり『遠い帆』がそこに見える気がするのである。

ここでの邦楽器については、1972年に『トルスⅣ』として弦楽四重奏と邦楽四重奏(尺八、箏、十七絃)ですでに経験、心得た扱いと言えよう。編成は文化庁からの委嘱として決められたものではあるが、同時期に『レクイエム』が世に出されたこと、母の死を経ての「慈悲」の感覚が1974年『チェロ協奏曲』(母なる海)に見出されることを思えば、三善の中の「日本」が少しずつ形をとってゆく過程を示していよう。

『王孫不帰』から『オデコのこいつ』、次いで『レクイエム』の後に『変化嘆詠』、そして「はないちもんめ」の『詩篇』(1979)、「かごめ」の『響紋』(1984)という一連の流れにあって、邦楽器・能・読経という表現様式が持つ響きと形式(ドラマトゥルギー)を、三善はその胸奥にたたみ込みつつ、決して手放すことはなかった。それは『遠い帆』を経て、最後の未完のオペラ『カチカチ山』にまで及んでいると私は思う。

「慈悲」「無」「空」。口にされたこれらは、根こそぎ喪失者、三善にとって何であったのか。彼の中でどのように形を取り、あるいは取らなかったか。

次回からは、そこに向かってゆければと思う。

(2026/1/15)

参考資料)

◆書籍

『遠方より無へ』三善晃著 白水社 1979

『鬩ぎ合うもの超えゆくもの』丘山万里子著 深夜叢書社 1990

『波のあわいに』三善晃+丘山万里子 春秋社 2006

◆楽譜

『王孫不帰』全音楽譜出版社 1973

『変化嘆詠』同上 1978

◆CD

『王孫不帰』日本合唱曲全集『嫁ぐ娘に』三善晃作品集(1) Victor VZCC-42 1976

『三善晃 レクイエム』Victor 『変化嘆詠』VZCC-1007 2007

◆YouTube

『王孫不帰』

『変化嘆詠』