五線紙のパンセ|NHK電子音楽スタジオに出会い、地平は拓けた。その2|平石博一

NHK電子音楽スタジオに出会い、地平は拓けた。その2

平石博一(Hirokazu Hiraishi) : Guest

空間音楽と一致と不一致の試み

1970年代前後の頃、私は音大生ではありませんでしたが、東京藝大、東京音大、上野学園等の学生たちとの交流がありました。ある時、東京音大の作曲の学生から作曲作品発表コンサートの企画があるので参加しませんか、新曲を書きませんかと誘われたのです。そして会場になるホールを見学させて頂きました。パイプオルガンがある少し贅沢なホール、天井の高い円形のホールという印象を持ちました。正確には円形ではないけれど円形とみなしても良い感じに思えました。ホールのフロアに立ち少し歩いてすぐにそこで響く音のイメージが生まれてきました。実際に演奏する会場に強く刺激を受ける、視覚から音のイメージが引き出されるという事は現在も続いています。クセナキスのTERRETEKTORHに見られる奏者と聴衆を均等に分散配置する方法を試みたいと先ず考えたのですが、実際に演奏して頂けることが可能な演奏者の担当楽器とその数、そしてホールの形状とサイズから、二重の環状の配置にすることで演奏家と聴衆の混在を試みることにしました。この時点で具体的な音のイメージは出来ていました。二階とみなした回廊のようなスペースを初めて見た瞬間に、Tom-Tom奏者をそこに配置するというイメージが目に耳に浮かんだのです。中央に複数のキーボード奏者が聴衆に囲まれて位置し、その外側環状に複数のヴァイオリン奏者、一番外側環状に打楽器Tom-Tom奏者が全体を取り囲むように配置されるというイメージが瞬間的に生まれたのです。東京音大の学生による「現代音楽研究会」のコンサートは1974年7月13日、東京音楽大学ホール(現、雑司ヶ谷池袋キャンパス、B館スタジオ)で開催されました。書いた作品はWhat’s Synchronizeと名付けました。楽器編成は不確定として会場のサイズに応じて増減できる形に設定。初演時は、Keyboard奏者2人,Violin奏者6人、Tom-Tom奏者6人に参加して頂くことが出来ました。配置については絶対的な指定ではなく自由に決められる余地を残した指示でしたが、スコアには理想的な一つの方法として配置図を書き込みました。東京音大のホールにはかなり大型のオルガンが設置されています。ホールを1階とみなすと2階席にあたる部分に回廊のような狭い通路とも言えるスペースがあってオルガンを除いた部分でホールを囲むようになっていました。したがってTom-Tom奏者の配置は完全な円形にすることは出来ませんでしたがほとんど円形とみなしても良いと考えました。客席から見ると高い位置にあるために空間が拡大された形になります。これは非常に効果的でした。空間と時間のグリッドを明示するという役割を持たされた打楽器。6人の打楽器奏者は可能な限り同時であることを目指します。音を聴いてではなく視覚によってアンサンブルの同時性を確保します。全体を通してインテンポで演奏されますが、ある打楽器奏者の合図する動作を視覚でとらえることによって同時性を保ちます。音を聴いてからのアンサンブルでは遅れてしまう可能性があります。視覚優先になります。したがって指揮者が不要になります。

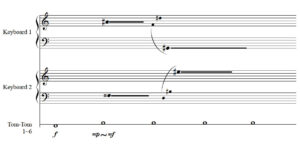

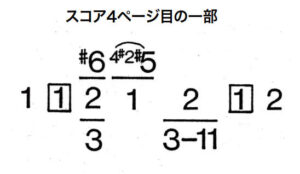

いちばんアンサンブルをするのに不利な位置にいる打楽器奏者がシンクロナイズすることを目指し、アンサンブルしやすい位置にいるKeyboard奏者やViolin奏者には出来るだけずれる演奏をするということを目指す、実験のようなことを試みました。Tom-Tom奏者を高い位置のフロアに配置したことはテンポの正確性を維持するのに非常に有効でした。それと対照的に他の楽器群、Keyboard奏者とViolin奏者は他の奏者と一致しない事、ずれる事を目指し、なおかつ複雑な音響を得るために、設計考案したのが数字譜によるスコアです。全く同じ楽譜をすべての奏者に配布しますが、Tom-Tom奏者以外の各奏者には決められた枠内での自由が与えられています。次にスコアの4ページ目をお見せします。

特別難しいシステムになっているわけではありません。比較的容易に実現できる指示になっています。上段の数字譜はKeyboard奏者のために、中段の数字譜はTom-Tom奏者のために、下段の数字譜はViolin奏者のために用意されています。次にこの4ページ目の一部を図示します。

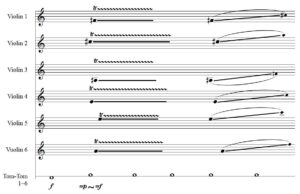

Tom-Tomはサイズの違うものを12個用意して頂き大小1セットとして6奏者に振り分けました。Tom-Tom奏者群がこの音楽の時間と空間のグリッドとして存在します。通常の記譜に書き直すと次のようになります。

Keyboard奏者のための数字は音階を示していて、どの調性を選ぶか、オクターブ関係音域および音価は奏者が自由に選びます。Synthesizerの使用を前提にしていて音色は奏者が自由に決め、さらに奏者が必要と感じれば即興的に音色を変化させるあるいは変更することを指示しています。

Violinについては3つのタイプの調弦を平均的になるように選んで実施するように指示しました。数字はフレット番号で、0を開放弦として半音ずつ数える形にしています。

数字のみ書かれている場合はTrillで演奏するように指示したのですが、通常の全音半音だけでなく可能な音程であれば様々な音程のTrillを選ぶようにと指示しました。音と音の間を線で結んだところはGlissandoを示しています。

奏者の自由度を確保することと、通常の記譜法では莫大な量の指示が必要になるであろうことを考えると、この数字譜を採用したことは非常に経済的であったと言えます。同じ楽譜を全奏者に配布することでその結果、非常に複雑な音響を得ることが出来ました。演奏した結果については大変満足しています。調弦を緩めたViolinの音色は演奏家にとっては気持ちの悪いものであったかもしれませんが、聴いている私にとっては今まで聴いたことのない、表現が難しいのですが怠惰な響きというか独特な魅力を持ったものでした。Tom-Tom楽器群の時空の鼓動の上に自由に生きている有機化合物のように他の楽器群の複雑な音響が展開していく、それは完全な自由ではなく制限された自由であるという宇宙の宿命のようなものを強く感じる時間でした。

一柳慧さんに出会う

一柳慧さんの秘書(アシスタント)の方が知人だったこともあって一柳さんに出会い、原宿にあった事務所に何度か伺うことがありました。一柳さんは当時、東京12チャンネルの「美の美」という吉田喜重監督のTV番組の音楽を担当していたことから写譜の仕事をさせていただくことになりました。それからはかなり頻繁に一柳さんのお宅に伺っていました。そんなある日、上野の東京都美術館に新館が建てられて、そのお披露目展覧会「東京展」の関連イベントとしてコンサートを企画しているのだけれど参加しないかとお誘いがありました。そのコンサートは「パーカッション『イヴ』イング」と名付けられたのですが、そのいきさつの詳細は思い出せないのですが、グループ・イヴの芦川聡、藤枝守、ミュージック・スペースの藤沢道雄、平石博一、それに加えて東京藝大の打楽器専攻だった小長谷宗一の参加で捻りだしたタイトルだったと思います。小長谷氏の作品がコンサートの取りを務める形でした。このコンサートに私は「Prismatic Pulsation」という弦楽四重奏曲を提出しました。美術館での開催ということと楽譜の展示も同時に行うという企画だったため視覚的な要素を取り入れた作品を書きました。印刷のための色の見本帳の存在から強く影響を受けています。ある色を何パーセント、それにある色を何パーセント掛け合わせると出来上がる色をグラデーションのように見せてくれるあの素晴らしい見本帳を音でやってみようと考えたのです。ですからこの作品は音楽を作ろうとしたのではなく、音のカタログを作ったといえます。基本は持続音とグリッサンド音の組み合わせ、グリッサンド音の角度が一小節ごとに8分の1音ずつ傾いて行き、飽和点として1オクターブ上に到達する。そしてそこから改めてグリッサンドが開始される組み合わせが変化していきます。もう一つ別のグラデーションは持続音の組み合わせがあります。持続音、音価を16分音符分少しずつ増やしたり減らしたりするというグラデーション的組み合わせで、これも飽和状態に達するまで変化させました。視覚的に見る音楽としての楽譜という意識も強くあったため、楽譜上で音符が傾斜していくさま、音価が伸び縮みしていくさまが容易にみてとれる構造を試みたわけです。コンサートは1975年11月9日(8日かもしれません。原稿執筆時に昔のプログラムを見つけ出すことが出来なかったため確認が取れませんでした。)に東京都美術館講堂で行われました。この時の録音はYouTubeで聴くことが出来ます。当時ホールの出入りは自由だったためノイズがかなりあります。私は指揮をしていたのですが、小さな女の子のような声で「あれ、何やってるの?」とおそらく親に疑問をぶつけているのだろうと思われる声が背中から聞こえてきたことを覚えています。たしかに前半はそのように思われても仕方がないほど、ほとんど変化していないように聴こえるのは確かです。

パンムジーク・フェスティバル2東京’77

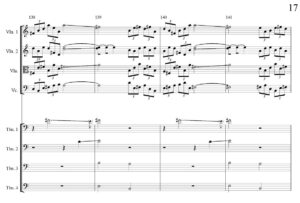

甲斐説宗さんからある日突然パンムジーク・フェスティバルに参加してほしいと電話がありました。甲斐さんの存在は知っていましたがお付き合いは全くなかったのでかなりびっくりしましたが喜んで提案を受けることにしました。はっきりとはわからないのですが、どなたかの推薦があった様でした。ミュージック・ディレクターは藤田正典さんでしたが、新人を探すように甲斐さんが頼まれていたのかもしれません。フェスティバル全体のプロデューサーは石井眞木さんでした。フェスティバルについての概要説明を聞き、どのような作品を書くかについて迷うことなくアイデアが浮かんできました。「東京展」でのPrismatic Pulsationの発展形を試みようと思いました。地元でアマチュア音楽活動をしていたころオーケストラではチェロを吹奏楽ではトロンボーンを担当していたことに発想の原点があると言えると思います。弦楽四重奏と4本のトロンボーンによるアンサンブルのために書くというアイデアです。そしてトロンボーン奏者は常に弱音で演奏するというアイデアは自分がトロンボーン奏者であったことから生まれてきたものだと言えると考えています。トロンボーン奏者を2名ずつ左右に分けて配置し視覚的のみならず音響的にも空間的広がりを強く意識したものにしました。音を聴いて空間的な広がりを認識できるわけですが、その音によって脳内に視覚的な世界が生まれることを強く意識していました。耳に響く音と脳内の視覚が循環しているというイメージです。最初に演奏されるコードの一つ一つの音はカレイドスコープの中に仕込まれた様々な色の断片とみなして組み合わせが少しずつ変化することで、聴こえる、見える、世界が変容していく様をゆっくりと体験するという仕掛け。非常にシンプルな構造です。最初にこの作品の素材となるコードが提示されますが、これはほとんど最後まで維持されます。

このコードの中からある音が引き延ばされていきます。引き延ばされた音は少しずつ増減を繰り返します。

引き延ばされた音の組み合わせによって、その聴覚(視覚)は変容します。コードの前から始まる持続音も加わりコードで合流しアクセントを作ります。雅楽における打楽器群が時間空間の区切りを表していることに似ています。増減する持続音だけでなく増減の無い音も加わることによって少し複雑な奥行きが生み出されます。

弦楽器の重音が加わることによって、さらに空間が広がり音色も変化します。

中間部から状況が変わります。グリッサンドが加わり、それがコードに向かって解決します。それに伴って循環する変化する拍子が作られます。

この少し前から三連符の音形が加わりますが、それはカレイドスコープに仕込まれている紙片等の組み合わせが変化していき多様な視覚が生まれるのと似ています。もともと大きな変化を伴わない音楽であるために、ここで大きな変化が訪れたと感じるのではないでしょうか。

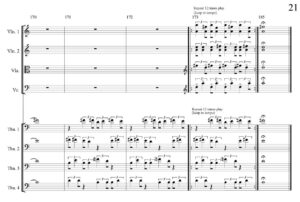

三連符の音形はさらに増殖を繰り返します。トロンボーンのグリッサンドも存在感を増していきます。

ここで三連符の増殖が飽和点に達します。

最後は三連符の記憶から導き出された異質な世界のコーダに突然落ち込みます。

コンサートは1977年6月2日に東京ドイツ文化研究所、OAGホールで開催されました。

https://www.youtube.com/watch?v=jHb9u6gHuAA

コンサートが終わった後、秋山邦晴さんから「まるでグラフを見ているようだった」という言葉をもらいました。それこそ私が望んでいたひとつの反応だったのでうれしかったことを覚えています。タイトルがPrismatic Eyeと単数形になっているのは私がカレイドスコープは単眼であると思い込んでいたことによります。小学生の頃ある雑誌にカレイドスコープを自作するという付録がついていてその記憶が強烈に残っていたからだと思います。その後、私は麻布十番に歩いて行けるところに住んでいたのですが、麻布十番にカレイドスコープの専門店が開店して、カレイドスコープには様々なバリエーションがあって、複眼でさらに複雑な視覚結果を得られる高級品があるのだという事を知りました。

東京藝大の学園祭「藝祭」で空間音楽を試みる

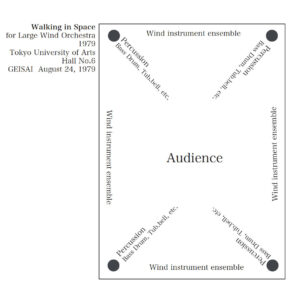

このころ東京藝大の学生との交流もいろいろあって、主に演奏家でしたが作曲科の学生ともわずかですが交流がありました。彼の作品の初演を当時のまだ学内にあった奏楽堂で指揮したことがありよく覚えています。そのため他の学生から指揮科の学生と勘違いされることもありました。今ならセキュリティー上不可能なことだと思いますが、あのころなぜか大らかな時代でした。知人は楽器専攻の方が多かったわけですが、そのなかにトロンボーン専攻の方がいて、彼は積極的に行動するリーダー的な存在でした。その彼が60人前後のメンバーを集め学園祭「藝祭」で吹奏楽のコンサートを企画しました。その時私に吹奏楽の新曲を書かないかと提案してきたのです。記憶が失われている部分があって正確ではないのですが、奏者を会場全体に取り囲むように配置する空間音楽をやりたいと申し出をして、それを受け入れてくれたのだと思います。他の演奏曲は、吹奏楽の名曲と言われる定番作品が網羅されているプログラムでした。彼が指揮者としてこの吹奏楽アンサンブルを組織したのですが、私に作品を委嘱して演奏するというのはかなり冒険だったのではと思います。もしかすると私は吹奏楽のためにクラシック作品などの編曲をかなりこなしていたので普通の吹奏楽曲が生まれるだろうと誤解していたかもしれませんが。私としてはPrismatic Eyeの拡大版のような、そして空間音楽を強く意識した音楽を作りたいと考えました。この時も事前に会場を見せて頂いたことがその発想の裏付けになったと言えます。奏楽堂ではなく、平面の広い空間、第6ホールでした。今は移動式かもしれませんが階段式の座席が用意されているようです。当時この体育館のようなスペースなら空間音楽を実践するのに理想的と考えたのです。タイトルはWalking in Spaceとしました。4つのグループに分けて出来るだけ均等になるように4方向の壁に配置しました。例えば4人のフルート奏者は4つの別々のグループに振り分ける。打楽器群は4つのコーナーに振り分けるという形に。そして1979年8月24日東京藝大第6ホールで「藝祭」の吹奏楽コンサートが開催されました。この作品は少し不幸な運命を辿りました。初演当日、演奏が進み終結部に近づくころに自分がどこを演奏しているか見失ってしまう人が出てきてしまったのです。Prismatic Eyeの楽譜を見てわかるように音価が違うだけで音程は同じとか、ほとんど同じ音形が少し変形されるだけで連続しているというもので、かなり催眠効果もあったのではと思うのですが、終結部はアンサンブルが崩れたり音が欠落したりという事が起きました。しかし実は聴衆にとってはそういう事故が起こっていたという事は判らなかったかもしれません。そういう音楽だったのだろうと認識していたかもしれません。もう一つの不幸はこのスコアを失ってしまったことです。今、正確に数えられないのですが今まで15~6回の引っ越しをしているのですが、そのあるとき引っ越しの業者の方がミスをしてスコアを処分してしまったのです。そこで私は今、再作曲を試みているところです。いつ完成するかはわかりませんが。

—————————–

平石博一(ひらいし・ひろかず)1948年生。独学で作曲を修得。70年代から80年代にかけて主にポピュラー・ミュージック、商業音楽系の作編曲やレコーディングの指揮などを行う一方、自作の発表を行うという独自の活動を展開してきた。

ミュージック・スペースというグループ展で作品を初めて発表した72年から一貫してミニマル・ミュージック的な作風を追求し続けてきた。作品はピアノ曲などの独奏曲、弦楽四重奏をはじめとする室内楽からオーケストラ、さらに電子音楽など幅広くあるが、93年制作の「回転する時間(とき)」にみられるようなある種のテクノ・ミュージック、ハウス・ミュージックとも呼べる作風も多く生み出している。

舞踏ダンサーや映像作家とのコラボレーションによるステージのための音楽も数多く制作してきたが、近年は美術家とのコラボレーションによる音楽制作、空間音楽パフォーマンスを継続して展開している。

1999年の秋から2000年の夏にかけてACC(ASIAN CULTURAL COUNCIL /An Affiliate of the Rockefeller Brothers Fund)の奨学金を得てニューヨークに滞在、パフォーマンス等を行ってきた。

(2025/8/15)