小人閑居為不善日記|コッポラ、未完のプロジェクト――《メガロポリス》|noirse

コッポラ、未完のプロジェクト――《メガロポリス》

Achieving Our New Hollywood Movies

Text by noirse : Guest

《メガロポリス》、《地獄の黙示録》の結末について触れています

1

6月9日にスライ&ザ・ファミリー・ストーンのスライ・ストーンが、11日にザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンが、あいついで世を去った。スライの《暴動》(1971)のヒップホップにも通じる音像は今でもスリリングな響きを湛えており、ブライアン・ウィルソンがその才能を注ぎ込んだ《ペット・サウンズ》(1966)や〈グッド・ヴァイブレーション〉(1966)はポップミュージックの頂点として最大級の評価を受けている。

この二人、同い年で(享年82歳)、カリフォルニア出身(スライの生まれはテキサスだが幼少期に移住)、親が音楽好きで(スライの父親はギターが弾けて母親は教会でゴスペル隊に所属、ブライアンの父親は音楽家志望だった)兄妹でバンドを結成したなど、共通点が多い。しかし何より二人ともドラッグに蝕まれ20代後半には第一線から退き、半引退状態となって長らくのあいだ「生ける伝説」だったという過去の持ち主で、なんとも言えない感慨を覚えた。

ブライアン・ウィルソンは高圧的だった父親のDV、バンドメンバーとの軋轢などにより精神的に追い込まれ、また精神科医ユージン・ランディにマインドコントロールされるということもあって、1995年に復活するまで長い雌伏の時を過ごした。スライ・ストーンも絶頂期だった70年前後には既にドラッグに毒され、1975年にはバンドは解散、一時期はホームレスにまで身を落とした。

ブライアンやスライの例は極端ではあるが、とりわけ1960年代から70年代にかけては、このようなスターの転落劇はめずらしくなかった。そしてこのような不遇の天才の物語は、時にレコード会社やマネージャーとの契約トラブルなど、資本主義社会の犠牲者として語られる。

ロックが市民権を得ていった60年代の歩みを、同時代の政治運動と切り離すことはできない。政府や商業主義、キリスト教などと対立しながら、ロックは反権力という物語を形成していく。社会に押し潰された天才神話と反権力の物語は結びつき、ロックのロマンティシズムを醸成していった。

けれども今、少なくとも日本では、ロックバンドが反権威的なメッセージソングを歌うことは「ダサい」と言われるようになった。60年代に政治運動に明け暮れた学生の多くが裕福な出自だったのと同じように、資本主義の中に組み込まれることで食べていけるミュージシャンが国や社会を批判しても説得力を持たないと見做されてしまう。かつての大物バンドの常習的な麻薬使用やグルーピーとの女性関係、ホテルやライブハウスでの破壊行為などは、当時は神話の箔付けにすらなったけれども、今では炎上の火種となるだろう。

50年以上「信仰」されてきたロック神話は、崩壊しようとしている。それはアメリカ映画でも見られる現象でもある。

2

《ゴッドファーザー》(1972)を33歳という年齢で手掛け、《地獄の黙示録》(1979)でカンヌを制した巨匠、フランシス・フォード・コッポラ。そのコッポラが構想からおよそ45年の時間をかけ、1億ドルという予算を私費で賄った大作《メガロポリス》(2024)が、遂に日本公開の運びとなった。

《ゴッドファーザー》(1972)を33歳という年齢で手掛け、《地獄の黙示録》(1979)でカンヌを制した巨匠、フランシス・フォード・コッポラ。そのコッポラが構想からおよそ45年の時間をかけ、1億ドルという予算を私費で賄った大作《メガロポリス》(2024)が、遂に日本公開の運びとなった。

舞台は21世紀、ニューヨークをローマに見立てた「ニューローマ」。大災害によって都市は荒廃、格差が拡大化している中、天才建築家のカエサルは新都市メガロポリスの開発を推進する。カエサルは革命的な建築素材メガロンを発見してノーベル賞を受賞した天才で、時を止めることができる能力者。しかも市民のために尽くそうとする人格者でもあり、メガロポリスを市民が平等に暮らせる理想郷として計画する。けれどもカエサルを貶めようとする勢力に阻まれ、彼は窮地に追い込まれる。

《メガロポリス》は明らかに作家、アイン・ランドの影響下にある。ランドの代表作《水源》(1943)は1949年にゲイリー・クーパー主演で映画化され、その後もマイケル・チミノ、オリヴァー・ストーン、ザック・スナイダーらが映画化を企画するなど、映画界でも一部で強い人気がある。建築家ハワード・ロークは、才能はあるが一切妥協しない男で、そのために周囲との衝突を繰り返し、仕事も途絶えてしまう。そこで友人の名前を借りて公営住宅の設計に着手するが、ロークの知らないあいだに設計に変更が加えられたことに気付き、自らの手でビルを爆破してしまう。

ランドの主張は単純だ。世の中には少数の天才がいて、その他大勢の凡才がいる。彼ら天才こそ世界を牽引すべき存在だが、常にその他の凡才に足をすくわれてしまう。ランドは文学界やアカデミアでは無視されてきたが、保守主義者やリバタリアンからの支持が絶えず、イーロン・マスク、ジェフ・ペゾス、ピーター・ティールにトランプも愛読しているというので、近年再び注目を集めている。

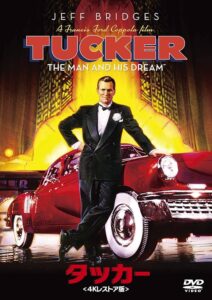

ランドの影響に関してはコッポラもインタビューで認めている。だがこれでコッポラ老いたりと受け取るのは早計だろう。《地獄の黙示録》で独立国家を組織するカリスマ軍人、《タッカー》(1988)でフォード社にキャリアを潰された革新的な自動車デザイナーと、コッポラ作品はもともとランドの考えと親和性が高い。作家性が強く、常にスタジオと揉めてきたコッポラには、ランドの主張する世界観はしっくりくるのかもしれない。

ランドの影響に関してはコッポラもインタビューで認めている。だがこれでコッポラ老いたりと受け取るのは早計だろう。《地獄の黙示録》で独立国家を組織するカリスマ軍人、《タッカー》(1988)でフォード社にキャリアを潰された革新的な自動車デザイナーと、コッポラ作品はもともとランドの考えと親和性が高い。作家性が強く、常にスタジオと揉めてきたコッポラには、ランドの主張する世界観はしっくりくるのかもしれない。

またコッポラは保守回帰志向が強い。コッポラ家はその多くが映画業界に参入していて、父親のカーマイン・コッポラは《地獄の黙示録》などで音楽を担当、妻のエレノアは《ハート・オブ・ダークネス/コッポラの黙示録》(1991)などでドキュメンタリーを手掛けていて、娘のソフィアや息子のロマン、孫のジアは映画監督となり、妹のタリア・シャイア、甥のニコラス・ケイジやジェイソン・シュワルツマンは俳優として活躍している。

《ランブルフィッシュ》(1983)、《タッカー》、《ジャック》(1999)と家族愛や兄弟愛を謳うことも多く、《ゴッドファーザー》も家族が崩壊していくことへの悔恨を描いている。未来への希望と家族愛が合致して締めくくられる《メガロポリス》においてもそれは同様で、家族の幸福なくしてはハッピーエンドではないという点でコッポラの映画とディズニー作品はそう変わらない。

《ランブルフィッシュ》(1983)、《タッカー》、《ジャック》(1999)と家族愛や兄弟愛を謳うことも多く、《ゴッドファーザー》も家族が崩壊していくことへの悔恨を描いている。未来への希望と家族愛が合致して締めくくられる《メガロポリス》においてもそれは同様で、家族の幸福なくしてはハッピーエンドではないという点でコッポラの映画とディズニー作品はそう変わらない。

コッポラは民主党支持者ではある。少年期にニューヨーク・ミリタリー・アカデミーに通っていた際にトランプが転入したらしいのだが、コッポラは同窓の大統領に対して批判的で、《メガロポリス》にも今のアメリカへの憂いが込められているという。けれども以上のように、《メガロポリス》は現政権に迎合的にも感じられる。

こうして鳴り物入りで昨年のカンヌ映画祭で公開された《メガロポリス》は、大きな批判に晒されることとなった。瑕疵の目立つ脚本、安っぽいCG、往年の才気が感じられない演出や撮影にも理由はあるものの、ここまで挙げてきたような主題の点も大きい。それに熱心なトランプ支持者であるジョン・ヴォイト、窃盗や不法侵入、性的暴行などトラブルの絶えないシャイア・ラブーフ、過去のセクハラ行為を告発されたダスティン・ホフマンなど、現在ハリウッドでは好ましからざる人物とされている俳優を積極的に起用し、彼らを弁護するコッポラのスタンスも疑問視されている。

《メガロポリス》については、ほかにもAI生成した虚偽レビューを予告編に使用したことも問題となっていたが、なにより問題視されているのはコッポラのセクハラ行為だ。撮影現場でエキストラの女性にキスを迫るなどの行為に及んだとして強い批難に晒されており、いきおい作品の評価も下落している。

興行成績も振るわず、コッポラ畢生の大作は失敗に終わったと考えていい。諸々の事件で晩節を汚したコッポラは、その天才神話にも汚点を残すこととなった。けれどもわたしは《メガロポリス》によって、かえってコッポラ作品の風通しがよくなったように感じている。

3

リチャード・ローティは著書《アメリカ未完のプロジェクト》(1998)で左翼のありかたを分析、理想主義的な文化左翼を批判した。文化左翼とは主にヒッピー世代の、政治運動に参加した若者を指していて、彼らはユートピア的な理想に燃えてアメリカ政府を強く批判した。けれども彼らの運動は敗北し、残ったのは痛烈な批判から生まれた憎悪だけだった。よって左派はその原点である労働問題に立ち返り、同時に愛国心をもって政治を説くことで、分断を回避すべきとローティは論じる。大統領選でトランプが勝利を収めたあと、予見性があったとしてローティの分析は再注目を浴びた。

ローティの論旨の是非はともかく、政治運動と共に広がっていったアメリカン・ニューシネマも文化左翼的な映画運動だったと、ひとまずは見ることができる。硬直化したハリウッドのイデオロギーを転覆させたニューシネマは、60年代後半から10年ほどのあいだのアメリカ映画のモードを作り上げた。けれども政治的なトーンが色濃くアンチハッピーエンドになりがちなニューシネマはメジャー向けではなく、80年代からはふたたび明朗なハリウッド映画に回帰していく。このような反動は現在、マーベルやディズニーが「政治的に正しい」映画を製作することがファンからの失望を生んでしまうという図式のもと反復されている。

けれどもニューシネマは本当に左翼的なムーブメントだったのだろうか。もちろん作品にもよるが、実際にはそうとも言えないと思う。コッポラにスコセッシ、ピーター・ボグダノビッチ、モンテ・ヘルマンなど、ニューシネマで重要な役割を果たした監督にはシネフィルが目立つ。もちろん黄金期ハリウッドへの思慕も強く、作品の端々からもそれは窺える。

当時の彼らは観客が「政治」を求めていたから「文化左翼的」な作品を撮っていただけで、監督たちの関心は、どこまで「左」方向にアクセルを踏み込んでも、ちゃんと「アメリカ映画」になっているかどうかにあったはずだ。そういう意味で彼らの作品は「愛国的」であり、それゆえに今、ただ政治的に過激だっただけの作品が忘れられても、コッポラやスコセッシの作品は高く評価されている、そうした側面もあるのではないか。

もっとも、コッポラの作品は左派的なトーンが希薄で、人によってはニューシネマの監督という印象も薄いかもしれない。そんなコッポラのフィルモグラフィで政治的な作品といえばやはり《地獄の黙示録》だ。ドラッグとロックに彩られたサイケデリックな行軍、ベトコンを壊滅させながらサーフィンに興じるキルゴア中佐など、鮮烈なヴィジュアルとベトナム戦争への強烈な皮肉は、60年代の政治運動とカウンターカルチャーの総決算とも言えよう。

けれども《メガロポリス》のアイデアは《地獄の黙示録》の撮影中に生まれたらしく、これは示唆的である。コンラッドの《闇の奥》を原作とする《地獄の黙示録》の核は、西欧文化の手の届かないベトナムの奥地で、狂気の淵に足を踏み込んだカーツ大佐にある。死に取り憑かれたカーツと生を志向するカエサルとを反転させれば、メガロポリスの原型をカーツの王国に見出すことは難しくない。

もっとも《地獄の黙示録》には60年代カウンターカルチャーの脱西欧志向が重ねられていて、カーツの恐怖に感染したウィラード大尉には、脱西欧史観の継承という意味も含まれる。これは《メガロポリス》に散りばめられたローマ帝国のイメージからはほど遠い。「愛国心」の果てに西欧のルーツにまで回帰する現在のコッポラには、《地獄の黙示録》で輝いていた「闇」の気配はない。

けれども本来《地獄の黙示録》は脚本を手掛けたジョン・ミリアスとジョージ・ルーカスのプロジェクトであり、コッポラが企画した仕事ではなかったこと、なおかつ様々なトラブルにより脚本通りにはいかなかったこと――脚本では最後にウィラードとカーツが手を組んで米軍に反旗を翻すことになっており、この結末のほうが《メガロポリス》に近い――を考えると、同作がこのようなかたちになったのは一種のアクシデントだったとも言える。

《ゴッドファーザー》や《タッカー》で描いた血族主義的な王国像、それこそコッポラ作品の中核であって、コッポラは文化左翼の衣を纏った保守主義者だった、そうしたことを《メガロポリス》は訴えてくる。《メガロポリス》騒動に失望するファンもいるかもしれないが、かえってコッポラのフィルモグラフィの輪郭は明確になったろう。

コッポラは、映画監督としては間違いなく天賦の才の持ち主だ。しかし彼も完全な人間ではないし、その作品も同様だ。けれどもこれでコッポラに失望するのではなく、たとえばローティの言葉を借りて、その作品群を「未完のプロジェクト」として見据えてみるのもいいのではないだろうか。

コッポラは《ゴッドファーザー》も《地獄の黙示録》も何度も編集し直し、複数のヴァージョンをリリースしている。三部作まで積み上げた《ゴッドファーザー》や、《地獄の黙示録》と《メガロポリス》の関係を見ても、同じ主題を別の方法で変奏することに興味があるようだ。

またコッポラやスコセッシが黄金期のハリウッド映画を参照しながらキャリアを積み上げたように、70年代アメリカ映画を強く意識した《ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ》(2023)、《タクシードライバー》(1976)や《キング・オブ・コメディ》(1982)などスコセッシ作品を踏まえた《ジョーカー》(2019)、《地獄の黙示録》を参照したと思しき《シビル・ウォー アメリカ最後の日》(2024)と、近年の映画界ではニューシネマ再評価が著しい。

天才神話から離れて、あくまでも彼らの果たした達成をもとに、よりよい「アメリカ」像へ向けて挑戦を繰り返すこと、それを現在のアメリカ映画の「プロジェクト」と見ることもできる。またロックにもそのような視点を与え、聞き直すことができるだろう。コッポラを、ブライアン・ウィルソンを、スライ・ストーンを神話から解き放つ。今のアメリカは、そうした時期を迎えているのではないかと思うのである。

(2025/7/15)

——————————-

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中