評論|三善晃の声を聴く(4)萩原朔太郎の詩と(後編)|丘山万里子

評論|三善晃の声を聴く(4)萩原朔太郎の詩と(後編)|丘山万里子

(4) 萩原朔太郎の詩と(後編)〜 二つの共震域(2)音楽・言語域

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

2)リズム(内部の韻律・言葉の色調)〜『決闘』ソプラノと管弦楽のための

音楽・言語域でのもう一つの要素、リズム・運動性(ムーヴマン)にゆく。

『トルスⅡ』の<殺人事件>で筆者は木魚の駆るアレグロに驚いたが、朔太郎は詩句のリズムをどう捉えていたか。彼は韻律とリズムを別個に考えておらず、冒頭に述べたように、本来同一あるいは連動したもの、さらには「調子」である、とする。音楽の3要素などという弁別が不自然であるのは洋の東西を問わない。便宜上の話だとここで改めて言っておこう。

彼は『詩の原理』や『詩論Ⅰ、Ⅱ』などで西欧と対比させながら膨大かつ学術的な評論を展開しており、読むのにかなり難儀ゆえ、ここでは比較的読みやすい『青猫』の付録での「自由詩のリズムに就て」におけるメロディー、リズム論の一節を引く。

始から詩と音樂とは本質的に同一である。詩の心像と音樂の心像とは、原始人に於ける如く、我我に於ても常にまた同一の心像である。たとへば次の如き詩想――「心は絶望に陷り、悲しみの深い沼の底をさまよつて居る。」――が心像として浮んだ時、それは常に一つの抑揚ある氣分として感じられる。そこには或る一つの情緒的な、耳に聽えないメロヂイが低迷してゐる。我我は明らかにそのメロヂイ――氣分の抑揚――を感じ得る。そして此所に詩のリズムが生れるのである。さればこの「音樂の心像」は、それ自ら「詩の心像」であつて、兩者は互に重なり合つた同一觀念に外ならぬ。この限りに於て、我我の言葉でも亦「歌」は「唄」である。言ひ換へれば「詩即リズム」である。リズムの心像を離れて詩の觀念はなく、詩の觀念を離れてリズムの心像はない。リズムと詩とは畢竟同一物の別な名稱にすぎないのだ。(中略)自由詩の表現は、實にこの詩想の抑揚の高調されたる肉感性を捕捉する。情想の鼓動は、それ自ら表現の鼓動となつて現はれる。表現それ自體が作家の内的節奏となつて響いてくる。詩のリズムは即ち詩の VISION である。かくて心内の節奏と言葉の節奏とは一致する。内部の韻律と外部の韻律とが符節する。之れ實に自由詩の本領である。(p.242~243)

ただ、そもそも日本語自体に韻律を形成する要素、中国語(漢文)で言うところの平仄(ひょうそく、漢詩の発音上のルールだが朔太郎はこれを「つまる音」と「のびる音」との関係として捉える)もなくアクセントもないから音律に強弱がつかず、「平板単調のっぺら棒で、ダラダラした没表情のものである」(『詩の原理』p.236)。ではあるが、日本の詩歌には「音の調子」と言うものがあり、それを彼は「言葉の色調」「内部の韻律(リズム)」と言い、芭蕉の句を引く。

荒海や佐渡に横たふ天の川

これを、「音韻上から言へば平坦だけれども、“荒海や”とか“横たふ”とかいふ言葉の色調(ニュアンス)が味ははせるのである。(中略)言葉の色調が、その音律に代はって音律に同じ働きをしてゐる。」と解説するのである(『詩論Ⅱ』p.336)。

本論冒頭で三善が引いた一茶の句を思い出そう。「せみ啼くやつくづく赤いかざぐるま」。ここから三善は生と死への膨大な風景を感受したが、それを上記「リズムと詩とは畢竟同一物」という朔太郎の言葉と重ねれば、両者のイメージするリズムの姿形が見えようか。もっとも朔太郎は一茶を評価せず、蕪村を称揚しているけれども。

なお、朔太郎はマンドリンをよくし、「マンドリン奏法の要訣」という文章でリズムに関し、具体を示しているのはなかなか興味深い。

ということで、朔太郎の自由詩『決闘』のリズム(内部の韻律)を三善がどう扱ったかを追う。

声とオーケストラとの初の組み合わせである本作は、日本語と西洋音楽書法との齟齬という課題への一つの回答であった。さらに言えば、朔太郎的精神風土(ブラック・ホール)、ある意味「青春」からの卒業でもあったと筆者は考える。とはいえ、青春とは人生にあって、どこかで常に疼き続けるものでもあろうが。

『決闘 ソプラノと管弦楽のための』(1964)は<霊智><白夜><決闘>の3曲からなる。リズム(内部韻律)に行く前に、楽曲順に詩を追っておく。

《靈智》 (『萩原朔太郎全集第三巻』「拾遺詩篇」に収録 筑摩書房1977)

ふるへる、

微光のよるに、

いつぱつ、

ぴすとるを撃つ、

遠方に、

金の山脈、

かすかな、

黒曜石の發光。

《白夜》 (『蝶を夢む』詩集後編《松葉に光る》:『月に吠える』の拾遺)

夜霜まぢかくしのびきて

あのとをぬすむ寒空(さむぞら)に

微光のうすものすぎさる感じ

ひそめるものら

遠見の柳をめぐり出でしが

ひたひたと出でしが

見よ 手に銀の兇器は冴え

闇に冴え

あきらかにしもかざされぬ

そのものの額(ひたひ)の上にかざされぬ。

《決闘》 (《靈智》同様「拾遺詩篇」に収録)

空(そら)と地(つち)とに緑はうまる、

緑をふみてわが行くところ、

靴は光る魚ともなり、

よろこび樹蔭におよぎ、

手に輕き薄刃(やいば)はさげられたり。

三善はこの第1連のみを拾って最後に置き、楽曲タイトルとした。が、ここではその続きも見ておく。

ああ、するどき薄刃(やいば)をさげ、

左手をもつて敵手(かたき)に揖す、

はや東雲(しののめ)あくる楢の林に、

小鳥うたうたひ、

きよらにわれの血はながれ、

ましろき朝餉をうみなむとす

みよ我がてぶくろのうへにしも、

愛のくちづけあざやかなれども、

いまはやみどりはみどりを生み、

わがたましひは芽ばえ光をかんず、

すでに伸長し、

つるぎをぬきておごりたかぶるのわれ、

をさな兒の怒り昇天し、

烈しくして空氣をやぶらんとす、

土地(つち)より生るる敵手のまへ、

わが肉の歡喜(よろこび)ふるへ、

感傷のひとみ、あざやかに空にひらかる。

ああ、いまするどく鋭刃(やいば)を合せ、

手はしろがねとなり、

われの額(ひたひ)きずつき、

劍術は青らみつひにらじうむとなる。

ここで押さえておきたいのは、《靈智》の「いつぱつ、ぴすとるを撃つ」は、『トルスⅡ』の第1曲<殺人事件>冒頭「とほい空でぴすとるが鳴る」に重なり、「《白夜》の後半「見よ 手に銀の兇器は冴え」は第2曲<見えない兇賊>冒頭「両手に凶器 ふくめんの兇賊」に重なる。最後に置かれた三善<決闘>の終句「手に輕き薄刃はさげられたり」もまたこの詩句に重なる。あるいは上記原文の「ああ、するどき薄刃(やいば)をさげ、左手をもつて敵手(かたき)に揖す」「ああ、いまするどく鋭刃(やいば)を合せ」に呼応する。

原文第1連以下の「肉の歓喜」云々部分を三善は捨てたが、それは本作終句「手に輕き薄刃はさげられたり」に全てを収斂させたかったからに他なるまい。

と、こう見れば、三善は明らかに『トルスⅡ』に連なる一つの物語としてこの『決闘』を独自に編んだと知れよう。彼の VISION、一つの物語についてはのちに触れることとし、リズムに戻る。

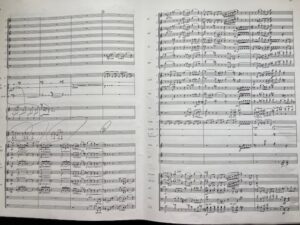

まずこの3曲全体の形姿だが。

コンパクトな<霊智><決闘>に挟まれた<白夜>の詩句の多さは、言葉と響きの多彩な変奏形式に圧縮され、<霊智>から<決闘>への持続を見事に操っていることに筆者はまず感嘆する。各曲、楽節が示され<霊智>は [A]~[J]、<白夜>もやはり[A]~[J]、<決闘> [A]~[P]で、通しての演奏時間約14分と少し。むろん第3曲<決闘>の長さに、そこにこそ頂点が、と思うだろうが、その種の単純さからは程遠い先鋭な楽曲構築力だ。

<トルスⅡ>で驚かされたアレグロは<霊智>ですぐと姿を現し、当然<決闘>で怒涛の寄せ(この表現、奇異に思われようが三善が熱愛した相撲由来で、これについては後述する)となる。

なお、三善の本作の解説(『遠方より無へ』p.125)には楽曲構成の大枠が示されている。

<霊智>提示と発展:全3曲の主要動機提示とバス・オスティナート楽句の提示

<白夜>変奏:ティンパニとフルートによるテーマと7つの変奏

<決闘>ソナタ形式

詳細も記述されているが、筆者はあくまで詩句(声)と楽音(器楽)に焦点を絞って見てゆきたい。

各曲は以下。

<霊智>冒頭Allegro♪=196、いきなりドドダダドドンとオケ連打、沈黙のちティンパニのソロがLento♩=58で不穏に鳴らされる。この間、4/8ののち4/4, 3/4, 4/4とリズムは小刻みに変化。そこへSop.ソロ「ふるえるびこうのよるに いっぱつ」が入る。「いっぱつ」は淡々と唱えられ、「つtsu」は8分音符であるものの符頭なし。この「いっぱつ」から[A]節開始の表示。セリフを受けるコントラバスのユニゾンがこれまた不気味だがすぐに全休止。もうこれだけで詩の前景が見えてこよう。

と、Allegro agitato、しかもAccel.の指示でオケが音数少なくミステリアスに響き上がり、ハープ上行グリッサンドの頂点から [B]の低弦の細かいリズミックな刻みののち再びLentoでSop.「ぴすとるを うつ」なのだが、驚くのはこれに次の詩句「えんぽうにーー」がくっついて「に」がRall.フェルマータとなって再びの小休止となること。ゆえ、聴者が「えんぽうにーー」と目線を投げていると突如、オケVivace♩=160がぐんぐん進軍開始、3/4と4/4が入れ替わりつつ [F]まで続くのだ。そうして [G]に入る直前にLento 4/4へギアを落とし、不穏の打音に再度「えんぽうにーー」がくる。

と、Allegro agitato、しかもAccel.の指示でオケが音数少なくミステリアスに響き上がり、ハープ上行グリッサンドの頂点から [B]の低弦の細かいリズミックな刻みののち再びLentoでSop.「ぴすとるを うつ」なのだが、驚くのはこれに次の詩句「えんぽうにーー」がくっついて「に」がRall.フェルマータとなって再びの小休止となること。ゆえ、聴者が「えんぽうにーー」と目線を投げていると突如、オケVivace♩=160がぐんぐん進軍開始、3/4と4/4が入れ替わりつつ [F]まで続くのだ。そうして [G]に入る直前にLento 4/4へギアを落とし、不穏の打音に再度「えんぽうにーー」がくる。 [H]Un poco meno lentoでゆったり低弦が徘徊する中、今度はひとつながりで「えんぽうに きんのさんみゃく かすかな」が歌われる。つまり「えんぽうに」は[ B][F][H]と、実に3度も姿をみせ目線を引っ張り続けるのだ。その持続たるや。

[H]Un poco meno lentoでゆったり低弦が徘徊する中、今度はひとつながりで「えんぽうに きんのさんみゃく かすかな」が歌われる。つまり「えんぽうに」は[ B][F][H]と、実に3度も姿をみせ目線を引っ張り続けるのだ。その持続たるや。

原文終行「微かな、黒曜石の発光。」も「微かな」を前詩句につなげ間を置く。管弦のみで3小節[I]、最後の「こくようせきのーー」(この高音「の」には非常な強調と緊張がこもり、流星のように耳に尾をひく)を受け「はっこう」が静かに落ちる。結尾[J]は弦楽器のみ、強奏ffで全曲が締め括られる。

文脈・詩脈を無視、核心たる「遠方に」の語句を際立たせ、その間をオーケストラの多様な色彩と確固としたリズムで繋げ、さらにテンポを小刻みに動かす。思い描くシーンを巧妙に畳み掛けてゆくその緩急自在なカットの手腕は、ほとんど映像劇だ。

先述の朔太郎の「つまる音」「のびる音」、アクセント云々を思い出せば、三善がいかに朔太郎の詩句のVISION(内部韻律)を汲み取り、音楽化したかが知れよう。

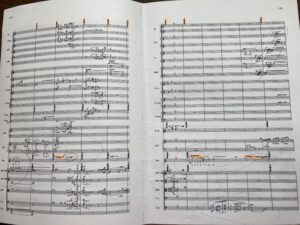

<白夜>は詩句の分量は多いが、3曲中最も短い。詩は朗唱的扱いで第1曲同様、合間をオケが埋めるパターン。遠い雷鳴のようにティンパニがLentoで低声不穏弱奏打音、そこへSop.伸び上がるように「よじもまぢかく しのびきて あのとをぬすむ さむぞらに びこうのうすもの すぎさるかんじ」とここまで一気。管弦打は上空、または下空で音数少なくひそかにさざめく。朗唱は音の高低、動きもほぼ同型でリフレイン。と、管打が動き、打音にのって低弦スタッカート6連符Allegro♩=108の細かい刻み。ダダダダとffへ急きsfzからふっと身を沈め、「ひそめるものら」が来る。再びオケが押しまくり、ハープ急降下。次句「とおみのやなぎをめぐりいでしがーー」に続く「ひた ひた と」は高音(木魚が鳴る)、頭上から降りてきて「いでしがーー」と続く。「いでしが」「いでしが」の押韻を「がーー」の持続で引っ張る。ここまで、序奏から[A][ B]は本詩の頂点たる「みよ」「てに」への大跳躍の助走部だが、聴けば あっという間。

[ C]管弦打が地を蹴り躍り上がったところに「見よ!」が宙を切り裂くように叫ばれる。「み」は強調の三善アクセントつき。一呼吸、「手に」の「て」はテヌートの指示。ここまで来ればもう勝負あり、だろう。

「しろがねのきょうきはさえ」「やみにさえーー」を類似音形でまとめ[G][H][I]再びのリズミックな管弦打乱舞乱打で攻め上がりff音塊放擲のち、[J]ハープmpの柔らかな漣に「あきらかにしも かざされぬーー」、poco a poco rit.で幻想的Andante一瞬。と、弦の強奏ピチカートが鳴り、最後の「そのもののひたいのうえに かざされーーぬーー」(「れ」にはキーンとした緊張感)が静かに置かれる。ティンパニ、コントラバスがそのシルエットをそっと受け、溶暗。

演奏時間4分弱に凝縮された濃密なドラマで、オケの一貫したアレグロが躍動する。

<決闘>の全体は[A]~[P]の構成で、オケ部分が大部を占める。冒頭Vivace♩=156、管とピアノのfで開始、吹き上げる管が勇ましい。[A]の開始、ピアノとヴァイオリンに第1句「そーら」の音形が示される。のち、低弦うねりAndante♩=60[B]にSop.「そーら と 地 とに」が落下、何やら宇宙塵的響きののち「みどりは うまるーーー」がくる。

テンポはVivaceや Allegro assaiと目まぐるしく変化、音響泡立ち[D]弦ppに高音で「みどりをふみて わがゆくところーー」が上下音程大振れしつつffで喚かれ、accel.でいよいよPresto♩=180に突進、本作最速疾駆躍動、進軍ラッパが吹き鳴らされ(そう聴こえる)、一気に[I]までfff怒涛の三連符寄せ。と、[J] 急減速でよろけ、[K]第3行「くつはひかる さかなとなり」に泡立ち音響ばら撒かれ、[L]「よろこびこかげにおよぎ ’手(て)にーー」と2行続けるものの(スコアでは繋がっているが、「に」の上に[ M]の表記)最終行の冒頭「手にー」をくっつけ、「手に」に視線を集めたままコーダに向かって地響き立てての追撃開始となる。何を強調し、どこへ繋ぐか。語句から語句への長〜い橋架がスコアに見えるようだ。[N]~[P]疾駆乱打煽る煽るの大炎上。

テンポはVivaceや Allegro assaiと目まぐるしく変化、音響泡立ち[D]弦ppに高音で「みどりをふみて わがゆくところーー」が上下音程大振れしつつffで喚かれ、accel.でいよいよPresto♩=180に突進、本作最速疾駆躍動、進軍ラッパが吹き鳴らされ(そう聴こえる)、一気に[I]までfff怒涛の三連符寄せ。と、[J] 急減速でよろけ、[K]第3行「くつはひかる さかなとなり」に泡立ち音響ばら撒かれ、[L]「よろこびこかげにおよぎ ’手(て)にーー」と2行続けるものの(スコアでは繋がっているが、「に」の上に[ M]の表記)最終行の冒頭「手にー」をくっつけ、「手に」に視線を集めたままコーダに向かって地響き立てての追撃開始となる。何を強調し、どこへ繋ぐか。語句から語句への長〜い橋架がスコアに見えるようだ。[N]~[P]疾駆乱打煽る煽るの大炎上。

[P]総奏fff(木魚のアクセントが隙間に響く)からsfp と急降下、低弦が唸り上げ、ffでSop.「てにーーかろきーやいばはーー」(「は」は空に向かって突き進むように伸びる)、総奏一打、「さげられたりーーー」が尾を引いて消えてゆく。最終シーンmorendoでまたもや木魚。低弦がうごめき、絶える。これで5分ちょっと。

[P]総奏fff(木魚のアクセントが隙間に響く)からsfp と急降下、低弦が唸り上げ、ffでSop.「てにーーかろきーやいばはーー」(「は」は空に向かって突き進むように伸びる)、総奏一打、「さげられたりーーー」が尾を引いて消えてゆく。最終シーンmorendoでまたもや木魚。低弦がうごめき、絶える。これで5分ちょっと。

全曲を通して聴く、見ると、リズム(内部韻律)を生み出すオーケストラのダイナミックな波動が、まさに「情想の鼓動は、それ自ら表現の鼓動となつて現はれる。表現それ自體が作家の内的節奏となつて響いてくる。詩のリズムは即ち詩の VISION である。」そのままに、周到に設計されているのが読み取れよう。

とりわけ<決闘>での「怒涛の寄せ」を生むに、三善は[B]部分前半3/4 ,4/4拍子を交互に1小節ごとに動かし、「みどりはうまる」ののちの[C]以降を全編4/4で押し切った。三善にこれほどの肉体的躍動快感があったのか、と聴者は目を剥くのではないか。すなわち、朔太郎謳うところの「わが肉の歡喜(よろこび)ふるへ」だ。三善はそれらの詩句を捨てたが、ある意味音楽そのもので全てを描ききったのである。その歓喜駆動の動力源は地を蹴る4拍子と三連符の刻み。まさに朔太郎、三善の青春の沸騰そのままの「決闘」がここにはある。

本作を語るに際し、しばしば引用される三善の言葉、「詩が許す限りの想像を、長期間にわたって、極限まで膨らませてゆく。詩法から曲構造が見えてきても、詩句や行間に音が聴こえてきても、とりあわず、ひたすら、(中略)―その果てに、詩が、消えてしまう。もはや、私には、私というコンテクストしかない。“私の”体験が、ある世界のテクスチュアである…」(『遠方より無へ』p.126 ) 。その、私というコンテクストとは何か。

『トルスⅡ』から続く物語 VISIONとは何か。

そこへゆく前に、『決闘』で噴出させた三善のアレグロ、あるいはヴィヴァーチェ、プレストのリズムの躍動がどこから来るかを次回で見たい。

(2025/5/15)

(参考資料)

◆ 書籍

『萩原朔太郎全集』第一卷 筑摩書房 1975

『萩原朔太郎全集』第二巻 筑摩書房 1976

『萩原朔太郎全集』第三卷 筑摩書房 1977

『萩原朔太郎全集』第十四卷 筑摩書房 1978

『遠方より無へ』三善晃著 白水社 1979

◆楽譜

『決闘 ソプラノと管弦楽のための』 音楽之友社 1967

◆CD

『三善晃の音楽』Camerata CMCD-99036-8 2008