Pick Up (2025/4/15)|山形交響楽団庄内定期演奏会に出かけた|丘山万里子

山形交響楽団庄内定期演奏会に出かけた

Text & Photos by 丘山万里子( Mariko Okayama )

最上川が日本海に流れ込む河口の街、庄内酒田。

山形交響楽団が庄内定期演奏会で西村朗『弦楽のための悲のメディテーション』(2012年山響創立40周年記念委嘱作品)を演奏とのことで、生を聴きたいと出かけたのである。

他にバルトーク『ピアノ協奏曲 第3番』、ブラームス『交響曲 第4番』で指揮は広上淳一、ピアノは金子三勇士。この組み合わせ、なかなか興味深い。

山形は以前、福島から車で足を伸ばし、米沢で米沢牛を食したことがあるくらいでほぼ未知。庄内空港までの機窓から眼下に広がる雪の連山、その向こうの日本海を眺めつつ、なんだかワクワクするのであった。

せっかくなので、散歩がてら宿近くの山居倉庫へ。米どころ酒田の歴史を伝える農業倉庫で、日よけ風よけのケヤキ並木が美しい。移転のため当日で営業終了の土産物屋には米と酒が並ぶ。ならばと、これも近くのスーパーでおこわ弁当と酒『初孫』(ずらり並んでいたので最も買われていると判断)小瓶を購入、ついでに高校生カップルが焼き上がりを待っていた出店の焼き鳥屋でひと串。まるでおっさんである。

部屋の大窓から最上川に沈む夕陽、酒田港を望みつつ、おこわの旨さに感動。『初孫』をちょびちょび。旅気分、満開。明日は鮮魚市場でランチだ!

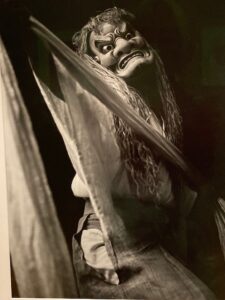

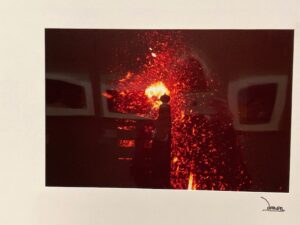

翌朝、これもぜひモノの写真家土門拳記念館へ。飯森山公園の自然に囲まれ、池に姿を映す谷口吉生の設計が凛と美しい。昭和の子どもたちシリーズの子らの表情の豊かさ、民俗芸能シリーズの宮崎高千穂神楽、都城市の熊襲踊など、とりわけモノクロ作品に心惹かれ、まばらな来館者の静謐な空間でひと時を過ごす。酒田生まれの土門の眼差しが、ふるさとに抱かれ穏やかに発光してくる。柳宗悦ら民藝運動の影響下、沖縄での作品や、東大寺お水取りの激写。西村朗を追って出会った神楽やお水取り、それらが土門の眼を通して一つ一つ、筆者に迫ってくる。そういう世界がここにもある。不思議な感慨に襲われるのであった。

ヴィシュヌと神楽。宗教と芸能。祈りと歌舞。芸術などという気取ったものではなく、民衆のさざめき、唄、踊り。人類最初のダンスが熊踊りかも、というのだって、西村作品が教えてくれたこと。土門の写真から、それらが鳴り響いてくる……。

酒田港、タクシー運転手おすすめの海鮮市場内の店で海を眺めつつ、刺身定食。ああ、東京の刺身となんて違うんだ。あれは刺身でない、何ものか、であるな。ほの甘く、しっとりピチピチだ。白飯に漬物、あら汁がついて900円、大満足で帰宿し一休み。

* * *

さて主目的たるコンサート、酒田市民会館希望ホールは酒田市役所の隣、実に立派な構えである。筆者は30分前に到着だが、すでにロビーは行列が二重三重。あらあら、お久しぶり、的三々五々の輪があちこちに。この2日間、てっきり雪景色と思って当地に来たが、平野部に残雪がほんの少しで、街中は皆無。急な暖かさにお客さんの熱気が上乗せされ、セーターを着込んだ筆者は汗ばむほどだ。2階席だったが、実際はほとんどてっぺん3階である。階段に難儀するものの、全体を俯瞰でき、響きもたぶん良いだろう。日本の現代作品が入ったプログラム、どんなものか、と思ったが、老若男女でほぼ満席、すごい集客力だ。

広上の軽快なプレトークに沸く。この公演、地元企業が創業50周年記念に、庄内地区4高校吹奏楽、管弦楽部員50名に鑑賞券を贈呈とのこと。客席の酒田南高等学校卒業生でもある社長が紹介されるなど、地元感が半端ない。なんかいいなあ、と思わず周囲を見回すのであった。広上がトークで、この暗い世相に、希望は持ちにくいかもしれないけれど、音楽は希望の光、若い人たち、明るい未来をここに見て、みたいなことを言ったのも頷ける。今日、この場に来た高校生たち、希望は君たち自身なんだ、と筆者も強く思うのであった。

にしても西村『悲のメディテーション』、どう響くのか。

実は山響は2010年にも西村に委嘱『桜人〜オーケストラのための〜』があり、これは2作目。西村は本作について、初の弦楽オーケストラ作品で、弦楽合奏の持つ音楽的な「言葉」を多面的に捉え直した、と語っている。メディテーション(瞑想曲)ではあるが、変化の激しい面もあり、それは「悲」と関わる。「悲」とは人々の苦しみへの同情同苦を表す、とも(プログラムより)。この「悲」は2011年東日本大震災のおり、詩人佐々木幹郎との協業で生まれた合唱曲『旅―悲歌が生まれるまで』(2011)、『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(2012)における「悲」の延長線上にある。仏教的には、生きる苦しみに寄り添う心のあり方のことだが、西村はこの心のありようをおそらく終生求め続けたように思う。

本作もかすかな弦のトレモロや、スル・ポンティチェロの特殊な響きを組み合わせた多様な色彩世界となっているが、一方で同情同苦の鋭い叫びも織り込まれ、いわゆる瞑想曲風とは言い難い。虹色の夢想の間に挟まれる軋み。筆者は絶筆『胡蝶夢』の夢幻美とともに、西村の遺した最後のコメント「死は眼前にあり」を思わずにいられなかった。

山響の弦の響きはまろやかで、まさに米どころのふっくりした旨みがあり、なるほど風土の味わいとはこういうふうに醸成されてゆくのだ、と実感する。風味、とはよく言ったものだ。広上はメリハリある棒で4種の楽想をさばき、「悲」への西村の想いを伝えていたと思う。

颯爽たる金子のバルトークは、バンガリーの血をひきバルトーク音楽小学校に学んだだけあり、まさにドンピシャのカード。広上もここでは存分に踊りまくり、オーケストラも煽られての大熱演。広上が指揮台で大きく踏み込めばオケも大波で応え、ピアノはさらにその上で波濤を巻き上げる。野趣に富んだ音響が強調され、バルトーク世界をダイナミックに描き出すのであった。むろん、聴衆大喜び。盛んなアンコールおねだりに、金子、土の香り野の風の如きバルトーク『セーケイ人たちとの夕べ』を快活に弾きあげ、これ、なんだか似てるよね的その節回し、リズムに、海を越えての地続き感あり。地元の方によれば『最上川舟唄』に似ていたそうだ。この貴重情報は、筆者、夜再びの海沿い漁師飯屋でゲット。そうでなくとも、いわゆる民謡がどの地も類似するのは、世界各地をそれなりに巡ればわかる。楽しかった。

後半のブラームスは、管楽器群の奮闘とともに、このオーケストラの真率かつ高い熱量を伝えるものであった。ここでの広上は50代前半のブラームスの内奥を浸すロマンの色合いを抒情的に引き出しつつ、はろばろしたスケールをも感じさせ、このところ日本の現代作品ばかり浴びてきた筆者には、まるで里帰りしたような懐かしさで、ついジンとしてしまったのである。「聴き慣れた名曲を反芻する」、音楽の流れに沿ってただ身をまかせてゆけるひたすらな喜び。そこには何があるのだろう。第3楽章の躍動、第4楽章の壮大な響きの殿堂構築に圧倒されつつ、当日のプログラムを改めて見る。

西村、バルトーク、ブラームス、地域、時代が多少異なろうと、彼らの底に等しく流れているのは結局のところ、ひとはどうあっても歌いたい歌がある、ということではないか。それを聴く人もまた。

終演後、興奮の渦のロビー。常連の人もいれば、生オケ初めての人もいる。その一人一人を丁寧に送り出す山響スタッフの親密さ。さまざまな交感の入り混じるホールを出て、港へ。

夕方5時開店の漁師飯屋は先客1組のみ。注文は自販機、に驚きつつ、地元酒が飲みたいのだけど、と店の人に言うと押すべきボタンを教えてくれた。あとで、手元メニューから口頭注文もできると知るのだが、つまりは常連が仕事帰りや遊びに集まる飯屋とやがて了解した。筆者にわずか遅れて来店のやや着飾ったおばさま2人は、その服装からしてホールにいたに違いない。手前の席についた彼女らに、つい聞き耳を立てる。あっという間に運ばれた地元ワンカップ酒(生まれてだいぶになるが、こんなの初めてだ)に酒肴、漬物、あら汁にイカ明太子丼をのんびり食すうちにも、おばさまたちの金子アンコール「最上川舟唄そっくり」情報が耳に飛び込む。やっぱり。

6時過ぎてどんどん入ってくる客は皆、仕事着のまま。仲間を待ってテーブルを囲む数人もいれば、やあやあ、とカウンター奥に挨拶でどっかと着席の面々もいる。

夜の海はただ暗く、窓に映るのは明るい店内ばかりだが、それでも筆者はこの漁師飯屋に来てよかった、と心底思った。

クラシックのオーケストラ公演と言っても景色はいろいろだ。

筆者が地元で聴いた事があるのは九州、広島、大阪、群馬、札幌ぐらいか。

それぞれの土地で生まれ、愛され、育ってゆくもの。

東京だって、コンサートホールと区民会館では空気が違う。

改めて、土地、場、人、音というものについて考えた、良い旅だった。

(2025/4/15)