評論|三善晃の声を聴く(3)萩原朔太郎の詩と(後編)|丘山万里子

(3) 萩原朔太郎の詩と(後編)〜 二つの共震域(2)音楽・言語域

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

1) 韻律〜『沿海地方』と『EN VERS』

「声の原型」として筆者が挙げた1955年『三つの沿海の歌』と『トルスⅡ』(1961)は、フランス語と日本語のカダンス(韻律・和声)とムーヴマン(リズム・運動性)の違いの認識と、その解決法の最初の模索だった。母国語を西洋音楽の書法に載せるにはどうしたら良いか。そのほぼ10年後の『決闘』(1964)は、その一つの回答であり完成形と筆者は考える。

ここでは、朔太郎の詩との音楽・言語域での共震、すなわち「韻律」を見よう。なお、韻律の「韻」とは声音の末尾が同じもので、詩や韻文は同韻の字をもって押韻(おういん)する。ひとまず漢詩のそれを思い浮かべればよかろう。また、「律」とは則(のり)、規則あるいは法で楽調にも用いられ、日本では律音階といった使われ方もする。言葉と音楽の関わりの中で「韻」と「律」を単体に分けて捉えるのは難しく、朔太郎も三善も「韻律」「音律」といった言葉で説明しており、ここでは両者の使用する語彙をそのまま引くことにしたい。

「韻律」とは何か、については、1980年第1回東京国際コンクールのピアノ課題曲として書かれた『EN VERS』(韻を踏んで)』がまさに日本語の韻の意であることを念頭におきたい(この作品については後述)。同時に、朔太郎の考える韻律の意味をそのまま適用することにする。ちなみに彼は韻文をEN VERSと呼び、日本の詩句は西洋のそれにぴったり適合せず、強いていうなら「謡ひもの」だと言っているから、三善のいわば母国語感覚と共通する意識だと言えよう。

では、朔太郎の韻律とは。

彼は『氷島』を最後に詩創作から離れ、評論家へと転向した。その詩歌論から『口語歌の韻律に就いて』(1935)を拾おう。彼は日本語を、こう認識していた。

西洋の言葉は、本来聴覚本位に出来た音象主義の言葉であるから、韻文との関係が全く日本語とちがつて居る。その上にもまた口語が、文学上に早くから使用されて芸術化した。日本で文学上に口語を使用し出したのは、漸く明治の中期からである。

(『萩原朔太郎全集』第7巻p.412)

ちなみに文章語(文語)と口語の違いを、「日本人此所にあり」(文章語)と「日本人は此所に居る」(口語)で説明、前者を「韻文的」「主情的」、後者を「散文的」「説明的」とする。

文語には強く緊張した調子があるが、口語は言語の構成上「は」の助詞が入り、説明的になる。ゆえ、全体が重苦しく単調になり、言葉の緊張したハズミや弾力、韻律美を失う、と主張する。文語では「此所」に抑揚のアクセントが来るが、口語にはそれがない。したがって朔太郎は詩作に相当の韻律的苦心を払ったという。

その例として、《沿海地方》《荒廖地方》を挙げつつ、『沿海地方』を具体例として示している。(『萩原朔太郎全集』第14巻p.91~92)

私が書かうとしたものは、「音樂」だつた。あのオルゴールの音色に漂ふ、音樂のやるせない情愁の心像だつた。この一つの目的からして、私は出來るだけ柔らかく、叙情的に、丁度音樂時計のゼンマイが、自然にとけてくるやうな具合に用ゐた。例に就いて種を明かせば、

交易をする市場はないし

どこで毛布(けつと)を賣りつけることもできはしない。

店鋪もなく

の如く、「ないし」「出来はしない」「なく」等で同韻の反復重律をして居る。單に反復重律をするばかりでなく、此等の日本語の語順に於ける、或る重苦しい、自堕落で退屈さうな調子を、特に意識的に強調した。その目的は、詩それ自軆の主題となつてる、一種の人生的倦怠と物憂さとを、言葉の音韻上に於いて正しく冩象しようとしたからである。

《沿海地方》全文は以下。

馬や駱駝のあちこちする

光線のわびしい沿海地方にまぎれてきた。

交易をする市場はないし

どこで毛布(けつと)を賣りつけることもできはしない。

店鋪もなく

さびしい天幕が砂地の上にならんでゐる。

どうしてこんな時刻を通行しよう!

土人のおそろしい兇器のやうに

いろいろな呪文がそこらいつぱいにかかつてしまつた

景色はもうろうとして暗くなるし

へんてこなる砂風がぐるぐるとうづをまいてる。

どこにぶらさげた招牌(かんばん)があるではなし

交易をしてどうなるといふあてもありはしない。

いつそぐだらくにつかれきつて

白砂の上にながながとあふむきに倒れてゐよう。

さうして色の黒い娘たちと

あてもない情熱の戀でもさがしに行かう。

連載第1回で《寄生蟹のうた》のスコアを見たが、《沿海地方》での上記詩句部分は以下。冒頭、Lentのゆったりしたピアノの開始に、低音で呟き始める「うまやらくだの」の2行ののち、accel.でピアノが高音三連和音をfでキラキラ鳴らすのを受け、Poco animato 、mfで「こうえきするいちばはないし」が入る。際立つのはピアノの3連音符同音連打で、詩句はその刻みの上を隣接音高に僅かの段差をつけつつ朗詠されると言えば良いか。朔太郎いうところの「ないし」は16分音符で細かく歌われ(語られ)、ピアノがオクターブ上の音で3連符と16分音符、16分音符と3連符を組み合わせる形でこれに沿う。「出来はしない」は八分音符でゆったり、「しない」にはアクセント記号がつき末尾 rit.の指示がある。ピアノはほぼ並行して動き、詩句を支える。「なく」は前句「てんぽも〜」が「なく」に3連符スラーで繋がれ、「なく」を際立たせる。朔太郎の「朗吟」(後述)そのままと言えよう。

はっきりわかるのは、ピアノ(器楽)と詩句(言葉)の絡み具合の手腕で、そこに一つの有機的な流れ、つまり「音楽」を生み出していること。ここにはすでに声と音のドラマトゥルギーがあり、しかも日本語の特性を活かした処理になっていることに驚く。留学前の作品に、すでに三善の音楽の原質が示されており、朔太郎のこの韻律をこそ、彼が欲したことを鮮明に伝える。

また、朔太郎は「行かう」「しよう」「ゐよう」と言った語調の中に、「妙に投げ出したやうなアンニュイの感がある」ので、特に好み、「無いし」「居るし」「暗くなるし」なども、軽いリリカルな味わいがあるので常用したとのこと。自分の詩語のリリカルな風情を理解、特殊な音韻を感受できれば、「私の詩は、一つの“音楽”として心像されることが出來るでせう」。

ここに、朔太郎の韻律と三善の韻律の感受の共震を見ることは容易だ。同時に、なぜ三善が朔太郎を遡ったかも知れる。朔太郎は『詩の建設と歌壇の新運動』で『青猫』当時の自分の詩境(一種のアンニュイ気分)が口語のDullな調子と一致、その音楽美と抒情感を利用しえたが、詩境に変化を生じ、口語では一切書くことが不能になった、と述べている。『氷島』(文語詩)で詩人朔太郎は終わった、とはこの意である。『氷島』の自序にある言葉をいくつか拾っておく。

藝術としての詩が、すべての歴史的發展の最後に於て、究極するところのイデアは、所詮ポエヂイの最も單純なる原質的實體、即ち詩的情熱の素朴純粹なる詠嘆に存するのである。(この意味に於て、著者は日本の和歌や俳句を、近代詩のイデアする未來的形態だと考へて居る。)

すべての詩篇は「朗吟」であり、朗吟の情感で歌はれて居る。讀者は聲に出して讀むべきであり、決して默讀すべきではない。これは「歌ふための詩うた」なのである。

朔太郎少年期の「うた」への三善の遡行の理由はここにあろう。朔太郎が和歌や俳句の韻律美に未来形を再発見したように、三善もまた素朴純粋なる詠嘆を歌(うた)いたかったのだ。また三善の声の扱いが朗詠、つまり「朗吟」に近いことも既に述べた通り。

《三つの沿海の歌》についての三善の言葉を紹介しておく。1955年夏、内田るり子のために書いたが初演は留学で聴けず、1991年瀬山詠子リサイタルで第2曲《寄生蟹のうた》を三善自身のピアノで演奏まで36年間、眠っていた歌曲作品だが、

《沿海》には何よりも朔太郎の詩という大きな命題があった。十代後半から(今でも)、朔太郎の詩は私の心身をブラック・ホールのように吸引して止まない。ここでは、その詩句を独白する歌に、ピアノのノクターンが伴流する。思えば、ここに「日本語の語りと歌い」という、未だ果たし得ないでいる私の課題が現れていたのだった。

(『三善晃歌曲集』全音楽譜出版社/1995「歌曲について」p.230)

三善が母国語としての日本語について正面から語り始めるのは1992年混声合唱組曲『あさくら賛歌』(混声合唱、笛、和太鼓と語りのための)からだと筆者は考えるが、36年前の自作に立ち戻ったときの感慨は深かったろう。なお、ブラック・ホールについては、前回で触れた魂の飢餓に重ねておきたい。

「未だ果たしえぬ」という言葉は、1980年『EN VERS』でもなお課題を残したままだという自覚を示すが、筆者はそれでも『EN VERS』は一つの大きな結実、折り返し点だと考える。この時、彼が「外国に自分の足で行ってもいいかな」(『波のあわいに』p.148)と思ったのは確かなのだから。

その『EN VERS』に触れておこう。

本作は1980年第1回東京国際コンクールのピアノ課題曲であった。ピアノ部門第1位なし第2位のジャン=イヴ・ティボーデ(藤井一興第3位なしの第4位)はフランス・リヨン出身だが、邦人作品演奏賞も獲得。そのおり、「韻を踏んで」というタイトルにもかかわらず「日本人の応募者がまるきり見当違いなことをやっていて、ティボーデが一番近かった。」「それは、日本人とか外国人とかいう前に“人間”そのものなのであって…地球の風は、どんな風であろうと風なんだ、だから僕も風の一陣として飛んでいっていいんだ、と思いました。」「韻を踏む文化は、ヨーロッパではまだ現実として生きている。」(同上p.148)

音の韻は等しく人間の踏む韻であり、それをこの19歳のフランスのピアニストが感じ取ってくれた。三善にとってそれは大きな喜びであったに違いない。ついでに言えば、ティボーデにとって「en vers」の意味はごく自然に理解できたろうが、日本の追いつき追い越せ早期音楽教育優等生らにとって「韻を踏んで」など、なんのこっちゃ、だったのではないか。

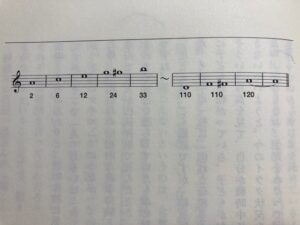

スコアを見れば、長短3度からなる韻が冒頭から示され、A〜Aの間を3度の音型が文様を描きながら繰り返し韻を踏んでゆく足取りが読み取れる。筆者はスコアを見ずに聴いていて、ふと日本の昔話の語り口を思い出した。何がどうとは言い難いのだが、長短3度の下降形とそれをうべなう低音高音のユニゾンは、むかしむかし、という語調に似て、物語の流れの基調として響き続けているように聴こえる。ドーンドーンと梵鐘のように鳴らされる深いユニゾンは教会の鐘のようでもある。そのステップごとに少しずつ風景が変化してゆき、物語のテーマ、例えば『桃太郎』で桃が流れてくる、そんなシーンから話がアッチェルランドしてゆく語りの定型そのままに、音となっているのだ。いわゆる序破急、詳細には立ち入らないが、重音での並行進行や単音の置き方、分割音形での時間感覚の調整やアルペッジョによるクリスタルな彩りなどの背後に鳴っているのは、三善独自の「カダンス」そのものではないか。非常にシンプルな操作でありながら、クラスターやオクターブでのアクセントを伴う鋭い刻みなどで局面を大きく変化させる、そのドラマトゥルギーが日本の「語りもの」に近い、という印象を受ける。そうして、実はこの語りは、言語の相違や風土を超えた人類の普遍「民話」のルール(韻律)に基づき、だからティボーデが感受し得たのだ、と気づく。筆者はそこにありありと、三善の枕元での母の読み聞かせを想起したのであった。

「私なら私の [テキスチュア] があって、それはどういう作品、器楽であれ歌であれ、同一だと思います。」との言葉のように、ここには器楽の三善独自のテキスチュアがあり、それは地球の風の一息でもある…。『EN VERS』はその意味で、彼にとっての一つの到達点であり、吹き渡る風としての、あるいは母なる海からの「声」そのものだったと筆者は考える。

付け加えるなら、彼の天性の手駒と言うべきピアノ曲は『ピアノ・ソナタ』(1958)が第1作だが、「僕の指はピアノ育ち」「喧嘩して噛み付いたりした幼友達」であるピアノへの親愛は、ほぼ20年の歳月をかけて完成した『Miyoshi ピアノ・メソード』(1997)に明らかだ。そうしてこの20年こそが、器楽におけるカダンス、韻律、声を探った作業であったことも指摘しておこう。生徒の弾く単音旋律の下で先生が弾くハーモニー進行の独特に(読み聞かせの「間」、声音で世界が変わったように)、それはありありと示されている。『EN VERS』はその道程にあって生み出された作品なのだ。一方、4歳から学んだ平井康三郎のもと、ハーフ・ヴァイオリンでザイーツのコンツェルトなどを弾いていた頃、ヴィブラートを教えられ、その響きを「人の声」に似ている、と感受したその感性もまた、「声」であった。

(2025/4/15)

参考資料)

◆書籍

『波のあわいに』三善晃+丘山万里子 春秋社 2006

『萩原朔太郎全集』第7巻 筑摩書房 1976

『萩原朔太郎全集』第14巻 筑摩書房 1987

◆楽譜

『三善晃歌曲集』全音楽譜出版社 1995

『EN VERS』 全音楽譜出版社 1981(2023)

『Miyoshi ピアノ・メソード』vol.2 カワイ楽器製作所・出版事業部 1997

◆CD

『三善晃 歌曲集Ⅰ』「三つの沿海の歌」ほか Victor VCC-171,NCS-218

◆Youtube

『EN VERS』

https://www.youtube.com/watch?v=9DwYPIx5U8M