Back Stage|あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールの主催事業における、 “これまで” と “これから” について |宮地泰史

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールの主催事業における、 “これまで” と “これから” について

Text by 宮地泰史(Yasufumi Miyaji)

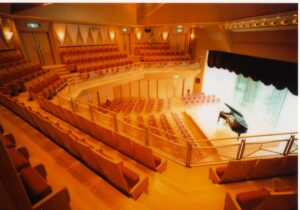

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の前身の一つである旧同和火災海上保険株式会社の創立50周年を記念し、1995年に旧大阪本社内に開設されました。客席数301席(1階増席時最大335席)の親密な空間を持つホールとして、主にクラシック音楽の室内楽コンサートを開催しています。当ホールは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社会貢献活動拠点として、芸術・文化を長期的に支援することを目的としています。

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の前身の一つである旧同和火災海上保険株式会社の創立50周年を記念し、1995年に旧大阪本社内に開設されました。客席数301席(1階増席時最大335席)の親密な空間を持つホールとして、主にクラシック音楽の室内楽コンサートを開催しています。当ホールは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社会貢献活動拠点として、芸術・文化を長期的に支援することを目的としています。

本稿では、私がホールに着任し、2016年度以降に手掛けてきた主催事業に関する「これまで」の取り組みと、「これから」の展望について述べさせていただきます。なお、ここに記す内容は、あくまで私個人の見解であることをあらかじめご了承ください。

ザ・フェニックスホールの“これまで”

私が着任した当時、ザ・フェニックスホールは既に「室内楽の殿堂」としての評価を確立しており、来場されるお客様も熱心なクラシック音楽ファンが多いという印象でした。それはとても素晴らしいことである一方、全体的な集客という点では伸び悩んでいる状況でもありました。このままでは、緩やかに後退していく可能性も否定できないと感じ、変革が必要だと考えました。

しかし、お客様の多くがザ・フェニックスホールの現状を支持されているため、安易な変革は新規のお客様の獲得どころか、既存のお客様の期待を損なう結果にもなりかねません。そこで、企画内容を大幅に変更するのではなく、これまでの路線を継承することを最優先としつつ、全体の約1割程度の範囲で新たな企画を試みていきました。この方針を3年ほど継続した結果、少しずつ新しいお客様が増え始めたことから、取り組みに対する手応えを感じることができました。

現代音楽への取り組み

新しいお客様を獲得する一つの方法として、現代音楽への取り組みを強化したいと考えていました。現代音楽は、クラシック音楽の中でも注目度は高いとは言えません。その背景には様々な要因が考えられますが、集客の難しさが大きな理由の一つであることは否めません。そこで、新たなお客様を獲得することを目的に、現代音楽の中でもポピュラー音楽との親和性が高く、関心を持つ人が多いであろうミニマル音楽に焦点を絞って取り組むことにしました。

方向性は定まったものの、実現までの道のりは平坦ではありませんでした。ミニマル音楽は、クラシック音楽界の中でも評価が低いことに加え、演奏自体も困難な場合が多く、適した演奏家を見つけることが大きな課題でした。この壁を乗り越えることができたのは、ピアニストの中川賢一氏との出会いがあったからです。

スティーヴ・ライヒとフィリップ・グラス

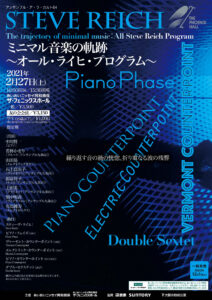

中川氏と最初に取り組んだのは、スティーヴ・ライヒの作品でした。ライヒはクラシック音楽ファン以外にも人気が高く、集客面での期待が持てると考えたからです。とはいえ、実現までの道のりは容易ではありませんでした。ライヒ作品は、同じ楽器編成で書かれた曲が少なく、コンサートのプログラムを組むのに苦労しました。中川氏と検討を重ね、ライヒの代表作の一つでありピューリッツァ賞受賞作の《ダブル・セクステット》を軸に、ソロでも演奏可能なカウンターポイント・シリーズを組み合わせることで、オール・ライヒ・プログラムを完成させることができました。

中川氏と最初に取り組んだのは、スティーヴ・ライヒの作品でした。ライヒはクラシック音楽ファン以外にも人気が高く、集客面での期待が持てると考えたからです。とはいえ、実現までの道のりは容易ではありませんでした。ライヒ作品は、同じ楽器編成で書かれた曲が少なく、コンサートのプログラムを組むのに苦労しました。中川氏と検討を重ね、ライヒの代表作の一つでありピューリッツァ賞受賞作の《ダブル・セクステット》を軸に、ソロでも演奏可能なカウンターポイント・シリーズを組み合わせることで、オール・ライヒ・プログラムを完成させることができました。

コンサートは2021年2月27日に開催されました。当時は新型コロナウイルス感染症が拡大しており、開催自体が危ぶまれましたが、運よく無事に実現することができました。入念な準備をしてきたので、コンサートでの演奏は非常に素晴らしく、特に《ダブル・セクステット》では中川氏の個性が存分に発揮され、極めてレベルの高い演奏であったと感じています。また、客席数を制限せざるを得ない状況下でしたが、チケットは完売し、現代音楽への取り組みにおける大きな一歩を踏み出すことができました。

この成功を次に繋げるべく、間髪入れずに計画したのが、ミニマル音楽の金字塔とも言えるフィリップ・グラスの《浜辺のアインシュタイン》でした。全曲上演には約4時間を要する巨大なオペラ作品であり、舞台公演はさすがに無理ですが、演奏会形式であれば実現可能であると考え、ライヒ公演で得た経験をもとに、中川氏と実現に向け綿密な計画を練り上げました。《浜辺のアインシュタイン》は演奏が非常に難しく、演奏者には多大な負担を強いることになりましたが、参加メンバーのモチベーションは非常に高く、リハーサルを重ねるごとに作品の完成度が向上していくのを目の当たりにしました。本番での演奏は、まさに鬼気迫るものがあり、客席を圧倒する力を感じずにはいられませんでした。結果として、この公演は令和4年度(2022年度)文化庁芸術祭音楽部門において大賞を受賞するという、望外の評価をいただくことができました。

この成功を次に繋げるべく、間髪入れずに計画したのが、ミニマル音楽の金字塔とも言えるフィリップ・グラスの《浜辺のアインシュタイン》でした。全曲上演には約4時間を要する巨大なオペラ作品であり、舞台公演はさすがに無理ですが、演奏会形式であれば実現可能であると考え、ライヒ公演で得た経験をもとに、中川氏と実現に向け綿密な計画を練り上げました。《浜辺のアインシュタイン》は演奏が非常に難しく、演奏者には多大な負担を強いることになりましたが、参加メンバーのモチベーションは非常に高く、リハーサルを重ねるごとに作品の完成度が向上していくのを目の当たりにしました。本番での演奏は、まさに鬼気迫るものがあり、客席を圧倒する力を感じずにはいられませんでした。結果として、この公演は令和4年度(2022年度)文化庁芸術祭音楽部門において大賞を受賞するという、望外の評価をいただくことができました。

新たな挑戦:《月に憑かれたピエロ》プロジェクト

ミニマル音楽のプロジェクトで一定の成果を得られたことから、もう少し視野を広げようと思い、以前から構想していたアルノルト・シェーンベルクのプロジェクトに取り組むことにしました。2024年が生誕150年の記念年にあたることもあり、現代音楽を考える上で避けては通れない作曲家に、じっくりと向き合うことにしました。

企画の核として代表作《月に憑かれたピエロ》を据えることは決まっていましたが、そこからどのように展開していくのか、試行錯誤を重ねました。最も重視したのは、「お客様にどのように面白がってもらうか」という点です。ミニマル音楽の企画は、私自身の個人的な興味関心を追求した側面がありましたが、このプロジェクトでは、より客観的な面白さを追求しようと考えました。シェーンベルクの音楽は、一部の人にとって「現代音楽アレルギー」の原因となっている可能性も否めません。そうした方々に少しでも興味を持ってもらうにはどうすれば良いか、その一点を深く考えました。

企画の核として代表作《月に憑かれたピエロ》を据えることは決まっていましたが、そこからどのように展開していくのか、試行錯誤を重ねました。最も重視したのは、「お客様にどのように面白がってもらうか」という点です。ミニマル音楽の企画は、私自身の個人的な興味関心を追求した側面がありましたが、このプロジェクトでは、より客観的な面白さを追求しようと考えました。シェーンベルクの音楽は、一部の人にとって「現代音楽アレルギー」の原因となっている可能性も否めません。そうした方々に少しでも興味を持ってもらうにはどうすれば良いか、その一点を深く考えました。

その結果、美術との対比、そして20世紀初頭のウィーンという時代背景に焦点を当てるというアイデアに至りました。シェーンベルクとカンディンスキー、音楽における「無調」と美術における「抽象」という、芸術における20世紀最大の発明とも言える表現様式について掘り下げてみようと考えたのです。そこで、美術分野のナビゲーターとして、学生時代の友人である美術評論家の三木学氏に協力を依頼し、「音楽と美術」「無調と抽象」をテーマに企画を練り上げていきました。公演までに何度も対話を重ね、綿密なリハーサルを行いました。その結果、演奏は非常にシャープで緊張感に溢れ、かつ知的な刺激に満ちたユニークなプロジェクトが実現できたのではないかと自負しています。また、この試みは、私自身にとっても非常に興味深いものであったため、今後、異なるテーマでも挑戦していきたいと考えています。

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールの“これから”

2025年度、あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールは開館30周年を迎えます。この節目にあたり、これまでの30年を振り返りつつ、今後の展望について考えていきたいと思います。

エンターテイメントとしてのクラシック音楽(30周年記念特別企画)

ザ・フェニックスホールの開館30周年記念企画として、「偉大なる3人のコンサートマスター」と題したリサイタルシリーズを企画しました。

○ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 コンサートマスター

「フォルクハルト・シュトイデ」

○神奈川フィルハーモニー管弦楽団&京都市交響楽団 コンサートマスター

「石田泰尚」

○NHK交響楽団 コンサートマスター

「郷古廉」

この企画は「3人のコンサートマスター」と「30周年」を掛け、高い人気を誇るコンサートマスターのヴァイオリン・リサイタルを開催するという、直球勝負の企画です。そして、これこそがザ・フェニックスホールにおける王道であり、お客様にはクラシック音楽の真髄を存分にお楽しみいただければと思っております。

この企画は「3人のコンサートマスター」と「30周年」を掛け、高い人気を誇るコンサートマスターのヴァイオリン・リサイタルを開催するという、直球勝負の企画です。そして、これこそがザ・フェニックスホールにおける王道であり、お客様にはクラシック音楽の真髄を存分にお楽しみいただければと思っております。

私は、クラシック音楽は絶対的にエンターテインメントであるべきだと考えています。お客様が何に楽しみを見出し、対価を支払いたいと思っていただけるのか、その点を明確にしなければなりません。これは当然のことのようでいて、実現するのは容易ではありません。そのことを常に自覚しながら、挑戦し続けなくてはならないのです。

本企画は、そのような考えのもと、ザ・フェニックスホールが持つ様々なリソースを最大限に活用して創り上げました。世界トップレベルの演奏家のパフォーマンスを心ゆくまでお楽しみいただければ幸いです。ちなみに、チケットは既に発売中ですが、早い段階での完売が予想されますので、ご興味のある方はお早めにお求めいただくことをお勧めします。

3団体合同企画「曲がった家を作る人~故郷に響く西村朗の音楽~」

新しい試みとして、あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール、住友生命いずみホール、公益財団法人日本室内楽振興財団の3団体合同で「曲がった家を作る人~故郷に響く西村朗の音楽~」と題した企画を開催します。これは大阪出身の作曲家・故西村朗氏の大規模な個展コンサートであり、弦楽四重奏、パーカッション・アンサンブル、室内オーケストラの作品を、それぞれのホールで演奏するものです。ザ・フェニックスホールでは弦楽四重奏公演を担当し、郷古廉氏(Vn)、石上真由子氏(Vn)、大野若菜氏(Va)、水野優也氏(Vc)といった若手のトップ奏者が西村作品に挑みます。

西村朗氏は、日本の現代音楽界において間違いなく重要な作曲家の一人です。しかしながら、一般的に広く知られているとは言えず、いわゆる「知る人ぞ知る」存在です。これが現代音楽を取り巻く現状であることを認識しつつ、どうすればより多くの方に知っていただけるのか、興味を持っていただけるのか、そして面白さを感じていただけるのか、挑戦し、実行したいと考えています。

西村朗氏の作品は、一聴すると難解に感じられるかもしれませんが、その世界観は圧倒的であり、生演奏に触れれば、アジアの神秘、そして宇宙的な広がりを感じられることでしょう。技術的にも極めて高度であり、容易に演奏できるものではありません。今回の公演は、西村作品の真髄に触れるまたとない機会になると思いますので、ぜひ足をお運びいただければ幸いです。(注)

フェニックス・エヴォリューション・シリーズ

「フェニックス・エヴォリューション・シリーズ」は、ホール開館当初から継続している企画であり、ここ数年、特に目覚ましい成果を上げています。このシリーズは、演奏企画を公募し、審査を経て選ばれた企画に対し、企画者とホールが共同で実現するという事業です。毎年ユニークな企画が寄せられますが、近年は特に優れた企画が集まる傾向にあります。その成果として、2019年、2021年、2023年、2024年に実施した公演が大阪文化祭賞奨励賞を受賞しました。

エヴォリューション・シリーズは、アーティストにとって、通常なかなか実現できない独創的な企画を実現できる貴重な場として機能し始めています。同時に、お客様にとっても、他ではなかなか触れることのできない珍しい公演を鑑賞できる機会となっています。公演によっては集客に苦労することもありますが、ホールとしても最大限アーティストに寄り添い、実現に向けて伴走していきます。このシリーズは今後も継続していく予定ですので、アーティストの皆様からのご応募をお待ちするとともに、お客様にもぜひザ・フェニックスホールへ足をお運びいただければ幸いです。

今後の展望について

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールは、300席という比較的小さなホールですが、大阪の中心地・梅田に位置するという恵まれた立地にあります。また、音響特性にも優れており、クラシック音楽の室内楽を演奏するには最適な環境です。しかしながら、クラシック音楽ファン以外の認知度はまだ十分とは言えません。これをいかに向上させ、より多くの方々に足を運んでいただけるようにするかが今後の重要な課題です。

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールは、300席という比較的小さなホールですが、大阪の中心地・梅田に位置するという恵まれた立地にあります。また、音響特性にも優れており、クラシック音楽の室内楽を演奏するには最適な環境です。しかしながら、クラシック音楽ファン以外の認知度はまだ十分とは言えません。これをいかに向上させ、より多くの方々に足を運んでいただけるようにするかが今後の重要な課題です。

そのために、現在私が考えていることは、以下の3つです。

(1) これまで通り「室内楽の殿堂」として質の高い演奏会を実現し続けること

(2) ビジネス層の需要を喚起すること

(3) 新しい作品(現代音楽)がお客様に求められる状況を創り出すこと

(1) については、これまでのザ・フェニックスホールの伝統を大切にしながら、丁寧に企画を創り上げていきたいと考えています。出演いただく演奏家についても、若手からベテランまで、特定の世代やスタイルに偏ることなくバランスを取りながら、それぞれの演奏家の「今」の輝きを多くの方にお楽しみいただきたいと思っています。

(2) については、ここ数年来取り組んでいる課題ですが、残念ながらまだ解決の糸口は見えていません。ビジネスパーソンにとって、クラシック音楽は「自分には関係ないもの」「縁遠いもの」と捉えられがちですが、リベラルアーツ(教養)という観点から見れば、クラシック音楽がビジネスに役立つ側面があるはずです。ビジネスとアートを結びつける有効な接点を模索中ですが、当ホールがビジネス街に位置しているという利点を活かし、ビジネス層の需要を喚起できれば、ホールとして更なる飛躍が期待できると考えています。今後も粘り強く試行錯誤を続けていきたいと思います。

(3) については、クラシック音楽に携わる者にとって一つの理想かもしれませんが、現実には非常に難しい課題です。しかし、演劇、映画、美術、文学など他の芸術ジャンルを見渡せば、古典作品と現代作品は常に地続きであり、新しい作品への期待も寄せられています。その中で、クラシック音楽だけが新作をそれほど望まれていない状況にあるのではないでしょうか。これが健全な状態であるはずがなく、早急に意識改革を進めていく必要があると感じています。もちろん、これはザ・フェニックスホールだけで解決できる問題ではなく、音楽業界の関係者全体で考えていかなければならない課題です。具体的な道筋はまだ見えていませんが、新しい作品が期待されるような状況を創り出すにはどうすれば良いのか、今後も考え続けていきたいと思います。

結び

長くなりましたが、ザ・フェニックスホールの「これまで」と「これから」について、現在の私の考えを述べさせていただきました。まだまだ書き足りないこと、お伝えしたいことはありますが、ひとまず筆を置きたいと思います。

私自身、ザ・フェニックスホールに着任して丸8年が過ぎました。この間、常に感じていることは、「クラシック音楽は、面白い、楽しい」ということです。何を今更と思われるかもしれませんが、この想いを、いかにしてお客様に届け、共感していただくか、それが私の仕事の本質だと考えています。そして、そのための方法や事業企画には、まだまだ多くの可能性があると信じています。これからの、あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールにご期待ください。

(2025/4/15)

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール

チーフマージャー

宮地泰史

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール(ホームページ)https://phoenixhall.jp/

曲がった家を作る人(ホームページ)https://www.izumihall.jp/specialcontents

(編集部による注)西村朗の音楽については、本誌メンバーの丘山万里子が44回にわたり連載した評論「西村朗考・覚書」に詳しい。また、丘山万里子著『西村朗しるべせよ 始原の声、大悲の淵』が2024年9月に春秋社より出版されている。