小人閑居為不善日記|笑ってはいけない《関心領域》24時|noirse

笑ってはいけない《関心領域》24時

Don’t Smile 〈The Zone of Interest〉

Text by noirse : Guest

1

《関心領域》(2023)を見た。アウシュヴィッツの所長を務めたルドルフ・ヘスが収容所の隣に立つ新居で妻子と過ごす模様を描いた映画で、カンヌ映画祭でパルムドールに次ぐグランプリを、アカデミー賞では国際長編映画賞を受賞した話題作だ。

《関心領域》(2023)を見た。アウシュヴィッツの所長を務めたルドルフ・ヘスが収容所の隣に立つ新居で妻子と過ごす模様を描いた映画で、カンヌ映画祭でパルムドールに次ぐグランプリを、アカデミー賞では国際長編映画賞を受賞した話題作だ。

ヘスの邸宅は妻ヘートヴィヒのこだわりが行き届き、花が咲き乱れる広い庭に犬が駆け回り、夏用のプールまで完備されている。収容所は高い塀で囲われていて、隣家からは何が起きているか分からない。しかし銃声や怒鳴り声、叫び声などは始終聞こえてきて、煙突から煙が吐き出され続けているのが分かる。にもかかわらず平気な顔で不自由のない毎日を謳歌する彼らの生活を、カメラはただ淡々と写し出す。

この映画への反応はまっぷたつに分かれている。肯定派の一番の理由は、主題の持つ射程距離にある。ヘスやヘートヴィヒの感覚は異常なように感じられるが、ガザで虐殺が起きているのを知りながら、普段通りの生活を送っているわたしたちもそう変わらないのではないか。実際監督のジョナサン・グレイザーはアカデミー賞受賞時のスピーチでガザ侵攻に触れ、反イスラエルの意思を表明している。

否定派の主張はどうだろう。作品の意義を否定はしないものの、その体裁には疑問が残るという意見は多い。グレイザーはシチュエーションの構築に相当こだわっていて、セットは収容所近郊の廃屋をリノベーションし、10台の隠しカメラと30台のマイクを仕掛け、演じ手はどこから撮影されているか分からない状態で本番に臨んだらしい。物語も虚飾を排し、目立ったストーリーはなく、ただ当時のヘス家の日常を再現することに集中している。

ヘスは戦後に処刑されているのだが、映画はそこまで語らない。連合軍の侵攻も描かれないまま、不穏な雰囲気だけ残して静かに終わっていく。それゆえヘスの生活にストレスを感じた観客が、溜飲を下げるようなサービスはほぼ用意されていない。

映画祭で評価されるような作品としては上々だろうが、娯楽映画としておもしろいかと問われればあやしい。高度にコンセプチュアルではあるが、コンセプトだけで作品が完結しているきらいがあり、着眼点は優れているものの、そのインパクトのあとは退屈な時間が流れていくのみと言われれば、それも否定できない。

ただこれはホロコーストを扱った映画には必ず付いて回る、表象不可能性の問題が関わってくる。ひと口では説明しにくいが、今回の文脈に沿って言えば、ホロコーストの犠牲者を「利用」してスペクタクルの度合を上げていくのは倫理的に間違っているというものだ。ホロコーストを主題にした最も有名な映画《シンドラーのリスト》(1993)でさえも、その点では痛烈に批判されている。《関心領域》もおそらく表象不可能性の問題を踏まえて設計されていて、それゆえに安易な「ハッピーエンド」を許さなかったのだろう。

けれどそういった優等生的なソツのなさが、不支持につながるのもわかる。ただ不支持の理由には、それだけではなく、ジョナサン・グレイザーが隠している、ある欲望への拒否感も横たわっているのではないか。

2

わたしが《関心領域》を見て連想したのは、《シンドラーのリスト》でも《サウルの息子》(2015)でもなく、《笑ってはいけない》シリーズだった。〈絶対に笑ってはいけない病院24時〉や〈絶対に笑ってはいけない新聞社24時〉など、お笑いタレントのダウンタウンの番組《ガキの使いやあらへんで!》の、大きな人気を持つ罰ゲーム企画のことだ。

わたしが《関心領域》を見て連想したのは、《シンドラーのリスト》でも《サウルの息子》(2015)でもなく、《笑ってはいけない》シリーズだった。〈絶対に笑ってはいけない病院24時〉や〈絶対に笑ってはいけない新聞社24時〉など、お笑いタレントのダウンタウンの番組《ガキの使いやあらへんで!》の、大きな人気を持つ罰ゲーム企画のことだ。

《笑ってはいけない》のルールは簡単で、企画のあいだに笑ってしまったら罰を受けるというだけだ。番組制作側はあの手この手でダウンタウンたち出演者に罠を仕掛け、彼らも懸命に我慢するが、抵抗むなしく罰の餌食になる。それをセット中に仕掛けられたカメラが映し出し、観客もまた笑うという構図だ。

あちこちに隠しカメラが仕掛けられた《関心領域》のセットは、映画の現場というよりも、テレビ番組のそれに近い。ドッキリ企画やリアリティ番組で、タレントたちをのぞき見る小型カメラ。《関心領域》もまた、ヘスやヘートヴィヒがいつ隣で起きている事象の「意味」に気付き、「罰ゲーム」を喰らうのか「楽しむ」作品だとも言える。

こうした窃視趣味は、グレイザーの前作でも確認できた。《アンダー・ザ・スキン 種の捕食》(2013)はエイリアンテーマのSFで、異星人が扮する女が次々と男を誘惑し「捕食」していくという作品だ。設定だけならめずらしくもない話だが、ここでも観客におもねらない監督の気質が発揮され、娯楽映画とは言い難い抽象的な作品になっている。

こうした窃視趣味は、グレイザーの前作でも確認できた。《アンダー・ザ・スキン 種の捕食》(2013)はエイリアンテーマのSFで、異星人が扮する女が次々と男を誘惑し「捕食」していくという作品だ。設定だけならめずらしくもない話だが、ここでも観客におもねらない監督の気質が発揮され、娯楽映画とは言い難い抽象的な作品になっている。

さて《アンダー・ザ・スキン》の撮影において、グレイザーはある仕掛けを施した。エイリアン役はハリウッドのトップ女優スカーレット・ヨハンソンが演じているのだが、彼女が誘惑する男たちはプロの役者ではなく素人を起用している。それもオーディションなどで選んだのではなく、隠しカメラを仕込み、実地でヨハンソンにナンパさせて、誘いにノッてきた男たちをそのままスカウトしているのである。

映画史において、隠しカメラや素人俳優を起用すること自体は別にめずらしくない。たとえば素人を多く起用したことで知られるイランの名匠アッバス・キアロスタミは、教室の模様を撮影するにあたって、1週間ほどカメラを回しっぱなしにしていたという。当初は物めずらしさではしゃいでいた子供も、そのうちカメラに慣れてしまい、普段通りの顔を見せるようになっていく。ところがカメラにはフィルムは装填してはおらず、キアロスタミは頃合いを見計らったところで、おもむろに撮影を始めた。

とはいえハリウッド女優にナンパされる模様をそのまま活かすというのは、あまり聞いたことがない。映画史の慣習を打破する演出術とも言えるかもしれないが、ドッキリ企画やリアリティ番組と表現したほうがふさわしいように思える。CMやPV出身のグレイザーは、よく言えばこれまでの映画の通念を覆すような試みに果敢に挑む監督なのだが、俗っぽく言えばTVのバラエティ番組のような感覚を映画に持ち込む作家でもあるのだ。

3

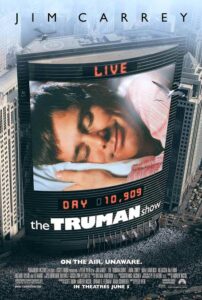

ここで想起する映画があるとすれば、やはり《トゥルーマン・ショー》(1998)だろう。生まれてから大人になるまで、本人だけ知らされないままリアリティ番組「トゥルーマン・ショー」の主人公としてありのままの生活を一日24時間撮影されてきた男、トゥルーマンを巡る作品だ。トゥルーマンが住む離島の街シーヘブンの実態はドーム状の巨大なセットで、彼はその街から出たことはなかった。番組の存在に気付いたトゥルーマンは街を出ていこうとするが、プロデューサーのクリストフはそれを阻止する。メディア時代への風刺と細部まで手の込んだ設定の魅力で、今でも評価は高い。

ここで想起する映画があるとすれば、やはり《トゥルーマン・ショー》(1998)だろう。生まれてから大人になるまで、本人だけ知らされないままリアリティ番組「トゥルーマン・ショー」の主人公としてありのままの生活を一日24時間撮影されてきた男、トゥルーマンを巡る作品だ。トゥルーマンが住む離島の街シーヘブンの実態はドーム状の巨大なセットで、彼はその街から出たことはなかった。番組の存在に気付いたトゥルーマンは街を出ていこうとするが、プロデューサーのクリストフはそれを阻止する。メディア時代への風刺と細部まで手の込んだ設定の魅力で、今でも評価は高い。

注目したいのはプロデューサーのクリストフだ。トゥルーマンは孤児から選ばれていて、番組の立ち上げから関わってきたクリストフは、父親のように彼を見守ってきた。ラストシーンにおいて、セットを出ていこうとするトゥルーマンに空から呼びかけるクリストフの言葉は、父と子の関係、あるいは神と子のそれを彷彿とさせる。これはTV番組に限らず、表現者が本質的に持つ権力性をよく表している。

それは前述したキアロスタミの作品も同様だ。彼の作品では、《そして人生はつづく》(1991)のように映画監督が出てきたり、《桜桃の味》(1997)のように、キアロスタミ自身が映り込むことがしばしばある。キアロスタミは映画の迫真性に人一倍神経を使った監督だが、であれば監督自身が出てこなければ嘘であると、そういった発想だったのだろうか。しかし《関心領域》に「ジョナサン・グレイザー」は出てこない。

《関心領域》の撮影方法を聞いて真っ先に思ったのは、社会の暗部を抉り出す優れた手法だというような殊勝な感想ではなく、なんて楽しそうな現場だろうというものだった。隠しカメラが構成する画角は、映画というよりはゲーム《バイオハザード》などのそれに近く、複数のモニターを同時に確認しながら現場に指示を出す監督の仕事は、通常の映画の現場とは異なった、独特の充実感があっただろう。

それは《トゥルーマン・ショー》にも共通する。クリストフが番組継続に腐心するのは、シーヘブンの「創造者」としての愉しみではなかっただろうか。シーヘブンには箱庭的な魅力があるが、それを統括するクリストフは、まるで小さな国を支配するような喜びがあったろう。《関心領域》もそれと同じで、本作の方法論は、ユダヤ人をモノのように管理し処理していった、ナチスの思想とそう変わらない。ヘスとは、グレイザーのことでもあるのだ。

《トゥルーマン・ショー》やキアロスタミは、そうした表現者の傲慢な姿を相対化したり、解体していく。しかしグレイザーは、ヘスの鏡像のように観客を照射するが、グレイザー自身の相貌を暴き出そうとはしない。

たしかに現代アート作品にも似た《関心領域》には、そうした私的な要素は不要なのかもしれないし、それによって高い完成度を誇っているのは間違いない。けれども《関心領域》否定派の中には、作り手であるグレイザーが見えてこない、そうした不満もあるのではないだろうか。

《笑ってはいけない》のように、看板タレントであるダウンタウン自身が身体を張って「ケツバット」されるような覚悟は、グレイザーにはあるのか。結局、ナンパしてくる男たちを隠しカメラの向こう側という安全圏から眺めている、そうした「壁」を乗り越えてくる勇気が、この監督にはあるのだろうか。《関心領域》というよくできた「鏡」は、監督、ひいては観客に、そう問うてもいるのではないか。

(2024/6/15)

————————————————-

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中