小人閑居為不善日記 |アメリカ神話という名の玩具――バズ・ライトイヤーとエルヴィス|noirse

アメリカ神話という名の玩具――バズ・ライトイヤーとエルヴィス

Toy called American Myth―― Lightyear and Elvis

Text by noirse

※《バズ・ライトイヤー》、《トイ・ストーリー4》、《エルヴィス》の内容に触れています

1

「アベンジャーズ」のマーベル・シネマティック・ユニバースの最新ドラマ、《ミズ・マーベル》が配信中だ。ミズ・マーベルの正体はパキスタン系の少女カマラで、マーベルでは初となるムスリムの「ヒーロー」(スーパーヒロイン)として注目されている。

「アベンジャーズ」のマーベル・シネマティック・ユニバースの最新ドラマ、《ミズ・マーベル》が配信中だ。ミズ・マーベルの正体はパキスタン系の少女カマラで、マーベルでは初となるムスリムの「ヒーロー」(スーパーヒロイン)として注目されている。

原作は未読で、ドラマもまだ未完結のため、現時点での感想になるが、パキスタン文化をポップにあしらったデザイン、テンポのいい編集、十代のカマラの不安定な心情をじっくり描いたストーリーは確かに見せるものの、一方で異文化をアメリカナイズしようとする方向性には疑問も感じる。

カマラはもともとアベンジャーズの大ファンで、彼らのようになりたいという夢が実現するのだが、最終的にスーパーマンめいたヒロインに落ち着いてしまうと、様々なルーツを持った移民たちの集合体がアメリカであるという理念は分かるものの、多様性というより一元化のように映ってしまう。

2

丘の代わりにそびえたつ灰色の冷たいビル群

鉄とコンクリートが迫ってくる

行く先々に都会がまとわりつく

カウボーイよ、逃げも隠れもできない

戦うには遅すぎた、疲れてしまってなにもできやしない

ランディ・ニューマンの〈Cowboy〉(1968)の一節だ。ランディは一貫して病んだアメリカをシニカルに歌い続け、独自の地位を築いたソングライター。映画音楽の分野でも高い評価を受けていて、中でも《トイ・ストーリー》(1995)を嚆矢としたピクサーでの仕事は、ニューマンのノスタルジックな曲調にマッチして大きな成果を上げた。

《トイ・ストーリー》の主要キャラを主人公にした映画《バズ・ライトイヤー》が公開中だ。《トイ・ストーリー》でのバズは人気アニメのキャラクター玩具だったが、《バズ・ライトイヤー》のバズはそのアニメの世界のバズが主人公と、ヒネリの効いた設定となっている。

《トイ・ストーリー》の主要キャラを主人公にした映画《バズ・ライトイヤー》が公開中だ。《トイ・ストーリー》でのバズは人気アニメのキャラクター玩具だったが、《バズ・ライトイヤー》のバズはそのアニメの世界のバズが主人公と、ヒネリの効いた設定となっている。

スペースレンジャーのバズ・ライトイヤーは、未知の惑星を探索中に探査船を損傷させてしまい、乗組員ともども帰ることができなくなってしまう。彼らはやむなくその星に居住することを受け入れ、居住開発を始めるが、バズは諦めず、帰還のためにテスト飛行を繰り返す。しかしハイパースペース燃料によるテスト飛行はバズと惑星のあいだに時間の遅延を生じさせ、最後のテスト飛行の結果、60年後の惑星へ戻ってくることになる。

帰還を諦めなかったバズも、最後にはその星で生きることを決意する。60年も経つとその星にも多くの人が居住しており、そこにバズの新しい仲間もいる。であればそこが彼の新しい居場所なのだ。惑星とはアメリカのことであって、つまりこれは移民の話なのだろう。最近のディズニー作品らしい、社会的なテーマも内包している。

バズの決断は《トイ・ストーリー4》(2019)の続編のようなニュアンスを持つ。カウボーイのウッディは玩具という役目を自分に課しており、子供の元に居続けることを使命としていたが、《トイ・ストーリー4》では遂に自らの望む道を優先させ、自らを縛っていた観念から解放される。

《トイ・ストーリー》の主人公であるカウボーイと宇宙飛行士の玩具には、皮肉が込められている。どちらもフロンティア・スピリットのイコンだったにもかかわらず、今では子供の玩具に過ぎず、子供部屋から出ることすら許されないという意味合いがあるからだ。バズの「無限の彼方へ、さあ行くぞ」という決まり文句が虚しく響くのは、ニューマンが歌うように、フロンティア・スピリットがもう失われてしまったことを意味する。

最終的にウッディは本来のフロンティア・スピリットを取り戻すが、その代わり故郷を失ってしまった。彼がその後到達した場所が予想と違っていたとしても、帰る場所は既になく、その場を受け入れるしかない。それが自由の代償というものだ。《トイ・ストーリー》シリーズに漂う喪失感は、フロンティア・スピリットを喪失した、アメリカ人の心象を反映しているのかもしれない。

3

グレイスランドへ

ぼくはグレイスランドへ向かう

理由はうまく言えないけど、ぼくの中の何かがグレイスランドを求めているんだ

ポール・サイモンの〈グレイスランド〉(1986)という曲だ。グレイスランドとはエルヴィス・プレスリーが住んでいたメンフィスの邸宅のこと。さしずめ「エルヴィスから始まった」といったところなのだろう。

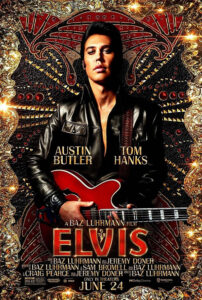

バズ・ラーマン監督の新作《エルヴィス》は、その名の通りエルヴィスの伝記映画だが、マネージャーを務めたパーカー大佐の視点から描かれている点がポイントだ。

バズ・ラーマン監督の新作《エルヴィス》は、その名の通りエルヴィスの伝記映画だが、マネージャーを務めたパーカー大佐の視点から描かれている点がポイントだ。

ロックの歴史を紐解くと、悪徳マネージャーがしばしば登場する。ビートルズの解散の遠因のひとつとなったアレン・クレイン、アップルからデビューしたバンド、バッドフィンガーのピート・ハムの自殺の原因となったスタン・ポリーなどが有名だが、パーカー大佐も悪質なマネージメントでよく知られた人物だ。エルヴィスの収入の半分を着服し、一方的な契約に縛られた彼は、死ぬまで思うような活動ができなかったと言われている。

大佐の手によって自由を制限され、孤独の中で早逝した悲劇のスター。映画はこのような解釈で幕を閉じる。もちろんそういう意図で作品を作るのは構わないのだが、消化不良な点も否めない。

デビュー当初のエルヴィスは、当時としては過激なパフォーマンスがキリスト教会を中心とした保守派の逆鱗に触れ、激しく批難された。これが「悲劇のヒーロー」の基調となっていくが、実際のところエルヴィス本人は、それなりに大衆迎合的な人物でもあった。

エルヴィスはニクソン支持者でベトナム戦争にも賛同しており、ヒッピーや反戦運動に関しても否定的だった。自らが潜入捜査官になって、ドラッグに浸る若者たちを検挙するのはどうかと、ニクソンに進言したとも言われている。ロックが自主的に反体制的な言動を打ち出すのはディランやビートルズからで、エルヴィス自身の政治信条は、典型的な南部のレッドネックそのものだ。

もっとも黒人への差別心がなかったのは、当時の南部ブルーカラーの白人としては少数派だったかもしれない。エルヴィスは幼少時から黒人コミュニティに出入りし、ブルースマンやゴスペル教会の音楽に入り浸って育ったため、黒人への拒否感はなかった。ただしカントリーにも大いに影響を受けていて、映画でもハンク・スノウから代表曲〈(Now and Then There’s) A Fool Such as I〉(1959)をもらい受ける様子が挟み込まれている。

かようにエルヴィスは白人黒人両方の音楽を同等に愛し、キリスト教社会から迫害されながらも、一方では抑圧的にふるまった、複雑なパーソナリティの持ち主だ。しかしだからこそ奥行きのある音楽を生むことができたという側面もあるはずだ。「悲劇のヒーロー」というのは耳触りのいい話ではあるが、それだけでは彼の音楽は成立しない。

つまり彼を悲劇の人物に押し込めてしまう《エルヴィス》はエルヴィスのイメージを「搾取」して形作られているのであって、まるで監督のバズ・ラーマンが、パーカー大佐と同じように振る舞っているのも同様ではないのかと感じてしまうのだ。

4

《エルヴィス》においてパーカー大佐は自分勝手な悪人として描かれているものの、どうもラーマンは彼を一方的な悪役とは考えていなかったように思われる。エルヴィスが死んだ理由について問われたパーカー大佐が、「彼は愛に殺されたんだ」と嘯くシーンがある。ファンからの愛という意味らしく、もちろんこれは大佐の責任転嫁なのだが、ラーマンの本音はここにあるのではないだろうか。

ラーマンの特徴といえばド派手な演出だ。きらびやかなネオンサイン、めくるめくカメラワーク、様々なイメージをぶち込んだ短いショットの羅列。世紀末のパリを舞台にした《ムーラン・ルージュ》(2001)やジャズ・エイジを描いた《華麗なるギャツビー》(2013)のような昔日の時代を取り上げた作品でも、平気な顔で最新のポップ・ミュージックを流す。リアリティや時代考証よりも、その時代の新しい文化が放っていたインパクトを重要視するというスタンスだ。

《エルヴィス》も、エルヴィスが生きた時代を再現するとか、彼の人生を忠実に描き出すことは重要視せず、強迫的なまでの音と映像の奔流で押し切っていて、エルヴィスの歌声(歌っているのは主演のオースティン・バトラー)をも歪ませる。まるでエルヴィスが生んだロックンロールのイメージが、ファンの愛によって肥大化し、彼自身を蝕んでいるようにも見えた。

オーストラリア出身のラーマンにとって、《ムーラン・ルージュ》のパリや《ギャツビー》の狂騒の20年代、エルヴィスが駆け抜けたロックンロールの時代は、どれだけ望んでも手の届くことのない憧れなのだろう。過激なまでのイメージの奔流は、異人たるラーマンの過剰な「愛」のかたちなのだ。

ラーマンが描いた悲劇のエルヴィスは、事実に照らしてみれば歪んだエルヴィス像なのだが、それはラーマンも重々承知しているのだろう。その上で「愛」を優先させ、ラーマンの思い描く「悲劇のエルヴィス」に仕立てていった。それはパーカー大佐が自分の都合のいい「エルヴィス」像を形成させていったのと同じだ。だからラーマンはパーカー大佐を悪役としてのみ描くことに躊躇し、「愛」などと似合わないことを語らせたのではないか。

わたしもエルヴィスを聞いてきたし、ポール・サイモンが「理由はうまく言えないけど」「ぼくの中の何かがグレイスランドを求めているんだ」と歌った心情は理解できる。しかしエルヴィスの死後に生まれ、日本で育ったわたしが思い描くエルヴィス像も、ラーマンと同じように歪んでいるはずだ。

けれどポップカルチャーのイコンとはそんなもので、今ではエルヴィスも、ウッディやバズのように、失われた「アメリカの魂」の玩具でしかないのだろう。けれどそれだけに彼らの醸し出すイメージはアメリカの歪みを炙り出したり、喪失した何かを浮かび上がらせていく。果たしてマーベルがそこまでの奥行きを描き出すことができるのか、楽しみにしている。

(2022/7/15)

――――――――――――――――――――

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中