特別寄稿|丸木位里の絵画の旅|柿木伸之

丸木位里の絵画の旅

──生誕百二十年を記念した二つの展覧会を観て──

Text by 柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)

写真提供

佐喜眞美術館:上間かな恵

原爆の図丸木美術館:後藤秀聖

広がる墨が緩やかに層を形づくるなかから、赤い花が静かに浮かび上がる。意志を内に秘めているかのようなハイビスカスの深い赤が印象的な丸木位里(1901–95年)の《よみたんそん》を、神田神保町の檜画廊で目にしたとき、この画家が沖縄とその人々に寄せる強い思いを顧みずにはいられなかった。この小さな作品が描かれる1987年まで、丸木位里と俊の夫妻は、繰り返し沖縄に滞在し、全十四部からなる『沖縄戦の図』を共同制作している。その傍ら、位里は沖縄の風景を日本画に描き続けた。《よみたんそん》は、そうして生まれた一枚である。

これを含めた位里の沖縄での作品は、現象の移ろいや生き物のうごめきを摑もうとする、弛まぬ試行の足跡を示している。それは『沖縄戦の図』の各作品に、画面を貫く独特の運動をもたらしているが、この運動は、人々を戦争に巻き込み、死へ追い込んでいく、逃れがたい力をも伝えている。これを位里は、沖縄戦の体験者の証言から聴き取ったにちがいない。丸木位里と俊の夫妻が1982年からおおよそ冬ごとに滞在した沖縄の地で描かれ、「沖縄の人たちとの共同制作です」とも俊が語る『沖縄戦の図』は、言わば聞き描きの絵画と見られる側面を有している。

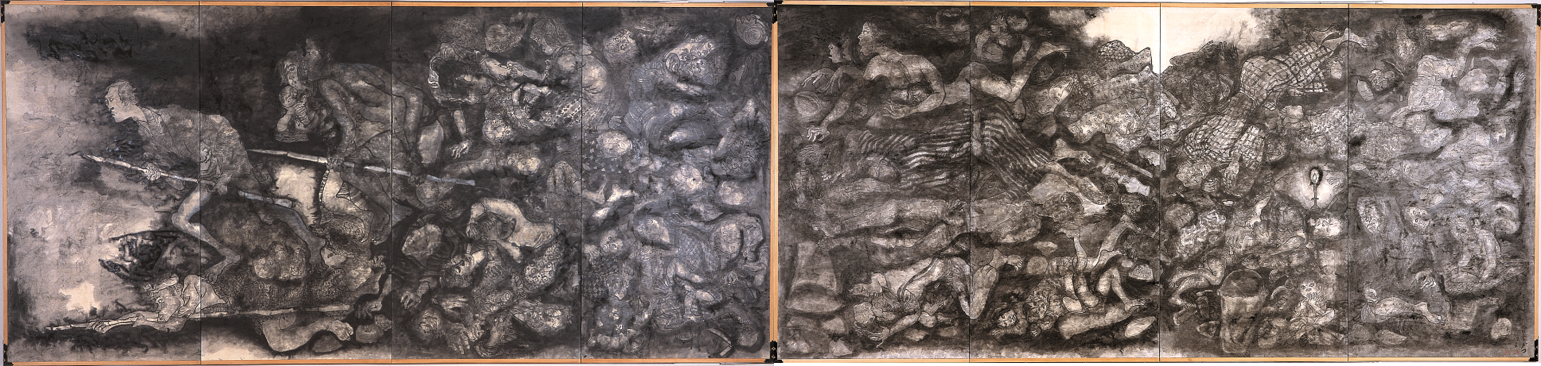

その全十四部が、位里の生誕120年を記念して宜野湾市の佐喜眞美術館で展示されている(「命どぅ宝 沖縄戦の図全14部展」2021年6月17日〜2022年2月20日)。戦後75年の2020年に続いてのことであるが、全作品が展示室に並ぶ機会は、作品がこの美術館に託されて以来、けっして多くはなかったという。その意味でも貴重な機会に、1983年の「沖縄の図」八連作に始まる『沖縄戦の図』を辿ると、丸木夫妻が個々の出来事の衝撃を受け止めるところから、沖縄戦とは何か、またそれを貫く暴力とは何かを、絵画で捉えようとするところへ歩みを進めていたことが伝わってくる。

位里と俊は、久米島や慶良間島といった島々へも足を運び、島での住民虐殺と強制集団死を生き延びた人々の証言を聴いた。とりわけ久米島での軍による住民虐殺からは衝撃を受けたようで、これを題材にした共同制作作品が二点残されている。その一つ《久米島の虐殺(1)》(1983年)では、軍属の男が命乞いをする母子に軍刀を振り下ろそうとしているが、その目はすでに人への眼差しを失っている。そのような表情は、沖縄の住民を仮借なく巻き込みながら戦争を続ける軍隊の暴力を象徴していよう。その傍らでは、島の人々が地獄の業火のような炎に巻き込まれながら崩れ落ちていく。

死へ向けて崩れ落ちていく人体の運動は、《久米島の虐殺》と題された二つの作品とともに「沖縄の図」の八連作の一つである《集団自決》(1983年)においては、画面を貫くものとして描かれている。鎌を振り上げた男の足下から、もんどり打つように人々が転がり落ちていくが、慶良間島の住民であろうこの男も目を剝いている。その表情は、彼のなかに犠牲の神話としての軍隊の論理が深く浸透していることを示しているのかもしれない。「沖縄の図」から『沖縄戦の図』を辿るとき、その随所に現われる白い目は、端的に死を示す一方で、死に取り憑かれた人間の狂気をも暗示しているように見える。

久米島での住民虐殺と慶良間島などでの強制集団死は、「沖縄の図」八部作の集大成とも言うべき《沖縄戦の図》(1984年)に描き込まれているが、その大規模な画面において、先に描かれた崩れ落ちるような運動は、巨大な渦をなしているように見える。位里の手による墨の陰翳や、火焔や水の描写とも結びついた色彩の配置によって、その渦は画面から浮かび上がり、見る者をも巻き込んでいくようだ。そして、画面のなかにいる沖縄の人々は、渦に逃れがたく呑み込まれていく。丸木夫妻は、そこに働く力に沖縄戦を、そして戦争を感じ取っていたのではないだろうか。

とくに位里は、沖縄戦という住民を巻き込んだ地上戦から戦争そのものを捉え直すことに対して、強い思いを抱いていた。彼は、「沖縄を描くことが一番戦争を描いたことになる」という言葉も残している。ただし、丸木夫妻にとって戦争を描くとは、すでに全十五部が完成していた『原爆の図』以来、戦争に巻き込まれた人間の生と死を描くことだった。その深まりを『沖縄戦の図』では、ガマの描出の変容からも辿ることができるだろう。「沖縄の図」の一枚として最初に描かれた《自然壕(ガマ)》(1983年)を見ると、そこではさまざまなモティーフが整理されないままに並んでいる印象を拭えない。

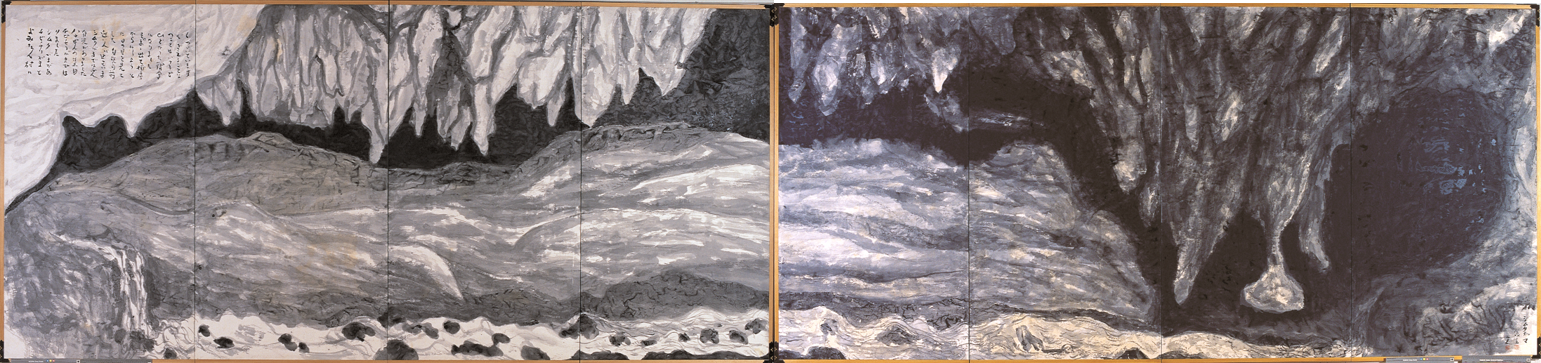

これに対し、その三年後に独立した性格の作品として描かれた《沖縄戦──ガマ》(1986年)は、洞穴の闇──位里の墨が表わすこの闇は、ガマの奥に潜む人々の恐怖も伝えている──のなかに浮かび上がる人物群像に焦点を絞ることによって、生き延びようと光の下へ一歩を踏み出そうとする人々と、死を選んだ人々とのあいだの緊張に貫かれた画面を示している。ここにある相対立する方向のそれぞれが、この作品の翌年に描かれる「読谷三部作」(1987年)のなかのガマをテーマとする二つの作品、《チビチリガマ》と《シムクガマ》に結びつくことになる。

痛ましい強制集団死の現場となったガマを描く《チビチリガマ》では、洞窟の闇のなかで身を寄せ合う人々の生と死が、蠟燭の炎とその反射光のなかに浮かび上がる。この作品において特徴的なのは、無数の人体がほとんど塊をなすまでに密集しているにもかかわらず、一人ひとりの悲哀や恐怖、さらには絶望が、実に細分化されたかたちで描かれていることである。そして、生と死のあいだの葛藤も画面から見て取れるが、ガマのなかの人々の大方は、竹槍を手に絶望的な抵抗を試みようとする若者に引きずられるかたちで、死へ駆り立てられている。

そこに働く力が民間人のあいだにも生じるところに、位里と俊は、総力戦としての戦争の核心にあるものを見て取っていたのではないだろうか。その一方で二人は、その力から逃れえた人々の記憶も、ガマを描くことで伝えている。《シムクガマ》に描かれるのは、潜んでいた住民が捕虜となって生き延びたガマであるが、そこにはもう人はいない。この作品が浮かび上がらせる空洞は、戦争からの出口が一人ひとりの生きようとする意志にあることを暗示しながら、戦争が人々を外からも内からも巻き込んだことを、そしてそれによって命を落とした人々がいたことを想起するよう静かに誘っている。

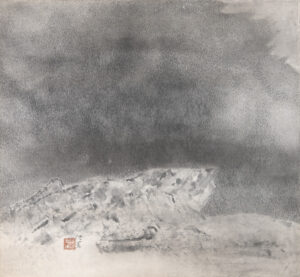

今回の『沖縄戦の図』全十四部の展示に際しては、位里の生誕百二十年を記念する意味も込めて、彼が沖縄を描いた作品も展示されていた。このことは、彼が戦争を描くなかでどのような絵画を繰り広げたかを掘り下げるうえでも意義深い。なかでも重要なのは、「読谷三部作」と同じ年に描かれた《残波岬》(1987年)だろう。米軍が上陸の目印にした岬の風景を描いたこの作品では、大気が淡い光を乱反射させるなか、岩間に波が打ち寄せるが、それとともに揺らめく画面は気配を感じさせる。《残波岬》で位里は、沖縄の人々から伝えられた戦争の記憶を嚙みしめているように見える。

◆原爆の図丸木美術館における「丸木位里展──実験の軌跡をたどる」

◆原爆の図丸木美術館における「丸木位里展──実験の軌跡をたどる」

一連の『沖縄戦の図』の集大成とも言うべき「読谷三部作」のなかの《シムクガマ》は、ほぼ位里一人の手によって描かれた。その際、彼はこのガマを流れる水の表現に腐心したという。広島の滝を描いた初期の絵の数々が示すように、彼は画業の最初期から水の流れを描き続けているが、晩年にさしかかっても位里は、水を描くための試行錯誤を繰り返している。このことに象徴される、不断の試行としての彼の絵画の姿に光を当てた「丸木位里展──実験の軌跡をたどる」が、原爆の図丸木美術館で開催されている(2021年10月30日〜2022年2月27日)。

この展覧会は、2020年に開催された「墨は流すもの──丸木位里の宇宙」が広島、愛知、富山を巡回し、関東地方では開催されなかったことを補う意味で、またこの回顧展とは異なった視角から位里の芸術を見直す道筋を探る意味で企画されたという。丸木美術館での位里展には、初公開の作品を含め、画業の各時期を象徴する作品とともに、習作的な絵も数多く出品されていた。なかでも一連の『原爆の図』のためのデッサンは、画家の素描の確かさを伝えている。これが作品にどのように生かされているかを実際に見られるのは、この美術館ならではのことである。

とりわけ『原爆の図』の第二部《火》のなかで、家屋の木材の下敷きになった人を炎のなかから救い出そうとする人間の姿を描いたデッサンでは、まず踏ん張った両足の力強さが目を惹く。その表現は、生き物を描いた作品にも生かされていよう。例えば《鵜》(1954年)では、淡色の水流の上に鳥の確固とした、留まっている岩と一体となっているかのような存在が際立つ。頭毛に少し隠れた鵜の眼が虚空を鋭く見通しているのも印象的であるが、その視線は同時に、ここにある静止のなかに、次の躍動へ向けた緊張が漲っていることも伝えている。

位里が生涯にわたって関心を寄せたのは、絶えず輪郭をはみ出していく動きであるが、今回の展覧会に出品された習作は、それらが緻密に捉えられていることを伝えている。流動的な現象の描出と静止した存在の緊張が一つの画面に結晶した出品作として、《高原》(1946年)も挙げておきたい。そこでは、霧雨が細密な点描で描かれるなかに岩山が静かに浮かび上がる。この作品が日本の敗戦の直後に成立していることを顧みるならば、屹立する山塊の表現には、戦争による破壊の後に残存するものを凝視する画家の眼差しも込められているのかもしれない。

平面を乗り越えて迫ってくる塊の表現も位里の絵画の特徴をなしているが、その新たな方向性を探ろうとする作品も展示されていた。1950年代の作と見られる《月と牛》である。この作品では、月明かり──その光源がどこにあるかは、絵のなかで明らかにされていないが──のなかに、黒牛の巨大な肉体が浮かび上がる。それは抽象化された木々や山を踏み越えているようだ。それにしても、他の作品とは明らかに異なった幻想性を漂わせる画面のなかに、なぜ画家は牛の異様な存在を描き出したのだろう。この問いに取り組むならば、位里の未知の側面が照らし出されるのではないだろうか。

ともあれ、今回の展覧会で気づかされたのは、位里の絵画における現象の流動や、生あるものの力動の表現が、光と影の緻密な描出によって照らし出されていることである。例えば《伯耆大山》(1966年)に描かれる山塊には、隆起する運動と、風雨に晒されながらそびえ立つ姿の緊張が漲っているが、それは山頂の雪に反射する微かな陽光のなかに浮かび上がる。また、《九龍の滝》(1965年)においては、闇に包まれた谷間に立ち上る水煙が微かに照らし出されることによって、水が流れ落ちる運動が暗示されている。この静謐な絵は、初期からの滝の図の到達点を示す一つと言えよう。

こうして自然の動きを描出する媒体としての絵画を探究しながらも、位里は、歴史のなかで描いていることを忘れなかった。その自覚を強めたのが俊との出会いであり、彼女との『原爆の図』の制作だったのかもしれない。位里と俊は水俣へも赴き、《水俣の図》(1980年)を描いているが、それと関連して描かれたと見られる《不知火海》(1980年)は、歴史の犠牲となった人々へ注意を向けながら表現の実験を重ね、そうした人々の生死の記憶を、奥行きのある風景のなかに呼び起こすのに惜しみなく技を注いだ画家こそが描きえた作品と思われる。

《不知火海》では、赤や黄の光を揺らめかせる水面に、一艘の帆掛け船が静かに漂っている。不知火の海の典型的な漁船だった打瀬舟だろう。その姿も、水面に乱反射する陽光のなかに浮かび上がっている。その様子を見ながら、水俣病者の一人である緒方正人が、1996年に東京で開催された水俣展の会場へこの病の犠牲になった者の魂を運んだ打瀬舟、日月丸のことが思い出された。もしかすると、位里が《不知火海》に描いた打瀬舟は、彼がそれまでに旅してきた苦海と苦土で犠牲になった魂を、水平線の彼方へ運ぼうとしているのかもしれない。

佐喜眞美術館における『沖縄戦の図』全十四部とそれに関連した位里の作品の展示が、画家の沖縄の島々とそこで繰り広げられた戦争への旅を伝えるものだったとすれば、丸木美術館における「丸木位里展」は、丸木夫妻の広島、長崎、南京、アウシュヴィッツ、水俣といった歴史の傷が刻まれた場所をはじめとする世界各地への旅とともに、位里の絵画そのものへの旅を伝えるものと言える。けっして終着地に至ることのなかったその旅のなかで、画家の手──手が強調された《自画像》(1947年)も出品されていた──は、移ろいゆくものの媒体であり続けようと試行を重ねていた。今回の位里展は、その軌跡を辿り直すための戸口を示すものと言える。

(2022/2/15)

————————————————

柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)

二十世紀のドイツ語圏を中心に哲学と美学を研究する傍ら芸術批評も手がける。上智大学文学部哲学科助手、広島市立大学国際学部教授を経て、現在西南学院大学国際文化学部教授。著書に『断絶からの歴史──ベンヤミンの歴史哲学』(月曜社、2021年)、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』(岩波新書、2019年)、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳としての言語、想起からの歴史』(平凡社、2014年)などがある。訳書に『細川俊夫 音楽を語る──静寂と音響、影と光』(アルテスパブリッシング、2016年)などがある。