小人閑居為不善日記| モニターから目を離すな――クリスチャン・マークレー、JFK、ドント・ルック・アップ|noirse

モニターから目を離すな――クリスチャン・マークレー、JFK、ドント・ルック・アップ

Keep an Eye on the Monitor

Text by noirse

1

2021年はパンデミックの影響で美術館や展示にもあまり足を運ぶことができなかった。昨年最後に訪れたのは、東京都現代美術館で開催中の「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展だ。

2021年はパンデミックの影響で美術館や展示にもあまり足を運ぶことができなかった。昨年最後に訪れたのは、東京都現代美術館で開催中の「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展だ。

マークレーはニューヨーク出身で、もともとターンテーブルを使ったパフォーマンスでも知られていた。大友良英らと共演していたため、わたしは音楽家として先に彼の名前を記憶している。同時にレコードを素材に使った美術作品などを制作、その後コミックや映像にも範囲を広げていった。

今回は国内初の大規模な回顧展で、初期から最新作までキャリアを一望できる内容だが、ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞受賞の代表作〈クロック〉がなかったのは少し残念だった。この作品には多少の思い入れがある。少し大げさだが、〈クロック〉(2010)を通しで見た、おそらく世界でも数少ない人間のひとりだからだ。

〈クロック〉は上映時間が24時間と長大なため、全時間展示はほぼされていない。2011年に横浜トリエンナーレで公開されてはいたが、美術館内では上映時間を制限せざるを得ない。分割して上映しようにも、作品の性質上そうはいかない。あらゆる映画から時計が映っているシーンのみ抜粋し24時間繋ぎ合わせたというもので、映像内の時計が現実の時間と呼応しているのがポイントだからだ。

〈クロック〉は上映時間が24時間と長大なため、全時間展示はほぼされていない。2011年に横浜トリエンナーレで公開されてはいたが、美術館内では上映時間を制限せざるを得ない。分割して上映しようにも、作品の性質上そうはいかない。あらゆる映画から時計が映っているシーンのみ抜粋し24時間繋ぎ合わせたというもので、映像内の時計が現実の時間と呼応しているのがポイントだからだ。

ところがそのトリエンナーレで、一度だけ24時間上映が行われた。わたしは当時まだ体力も好奇心もある頃で、6時間だとか12時間だとかの「長い映画」の上映があれば駆け付けていた。

これがなかなかしんどかった。上映開始は20時で、深夜までは楽しかった。夜というのは「おいしい」時間帯で、見応えのあるシーンに事欠かない。22時には《バック・トゥ・ザ・フューチャー》(1985)のファンには説明不要の「あの」シーンが流れ、作品はピークに達する。けれど以後はトーンも沈静化していき、2時を過ぎたくらいには凪いでしまう。色っぽいシーンがたまにあるくらいで、あとは寝ている誰かの背後に時計が映り込んでいるショットばかりとなるためだ。やがて6時になると一斉に目覚ましが鳴り始め、半分寝ていた頭も覚醒していく。

ずっとスクリーンを眺めていると朦朧としてきて、いま何時だろうという考えが頭をかすめる。それはもちろん愚問で、スクリーンに目を向ければ常に時計が正しい時間を示している。現実との繋がりは映像の中だけだ。一日中真っ暗な空間に居続けていた結果、スクリーンだけが世界との唯一の接点に変貌してしまうのだ。

こうした感覚は初めてのことだった。よく映画に集中しすぎて映画の中に入り込んだようだなどと言うが、〈クロック〉体験はそんな甘いものではない。もしスクリーンの中の時計が誤った時間を指していたらどうだろう。現実には昼の12時なのに13時を指していたら、わたしは13時に生きていることになるだろう。果てしなく退屈でつらい時間だったが、どこか甘美でもあった。それはおそらく、現実と異なった世界にスライドできたからだ。

極北の体験をしたせいか、わたしは以後長い映画への興味が薄れ、最近は映画館に行く回数すら減り、映像にのめり込むこともなくなってきた。しかし社会は、それとは逆方向に進んでいる。

2

年が明けた。普段は見ないような映画でもと、久々に3時間を越える長大な作品、《JFK》(1991)を見ることにした。ところがこの映画、あらためて見ると何とも「危険」なシロモノだった。

年が明けた。普段は見ないような映画でもと、久々に3時間を越える長大な作品、《JFK》(1991)を見ることにした。ところがこの映画、あらためて見ると何とも「危険」なシロモノだった。

《JFK》はケネディ暗殺を巡る作品だ。原作者はケネディ事件唯一の訴訟となったクレイ・ショー裁判を起こした検事。彼によれば事件にはCIAが絡んでいて、指示を下したのはケネディの当時の副大統領にして次期大統領、ジョンソンだったと言う。

突拍子もない説だが、ケネディ暗殺の真相は陰謀論の温床で、真犯人候補にはマフィアにFBI、ニクソンにフルシチョフにカストロ、果ては宇宙人というものさえある。わたしもかつて関連書をひもといてみたものだが、オズワルド以外に狙撃犯がいたはずというロジックには幾分かの妥当性はあるものの、大統領が犯人とまで言われるとなかなか信じ難い――。

――はずだった。しかし今は大統領自身がアメリカ合衆国議会議事堂襲撃を促す時代。少し見方が変わってしまう。もちろんジョンソン真犯人説は極端と思うが、この映画のポテンシャルについて考え直す余地があると感じたのだ。

《JFK》は基本的に証拠や資料の解説、証人との対話で進んでいくので、サスペンスとかスリルには欠けている。けれどノンフィクションめいた迫真性と下世話な興味でつい引き込まれ、大作だがそこまで長さを感じさせない。そこでふと思った。《JFK》のおもしろさは、劇映画ならではの娯楽性というより、陰謀論の動画を聞いているような感覚に近いのではないか。

監督したオリバー・ストーンは一筋縄ではいかない人物だ。ベトナム戦争従軍の経験を活かした《プラトーン 》(1986)でアカデミー賞を受賞、政府への厳しい意見も辞さない。NHKでも放送した《オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史》(2012)ではアメリカの原爆神話を批判もしている。

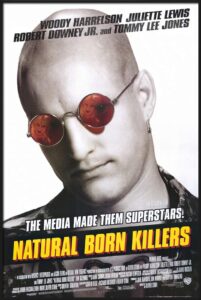

だが一方でトランプ大統領就任の折には彼を評価し、《オリバー・ストーン オン プーチン 》(2017)はプーチン擁護として問題視された。《ウォール街》(1987)、《ナチュラル・ボーン・キラーズ》(1994)、《ワールド・トレード・センター》(2006)、《ブッシュ》(2008)、《スノーデン》(2016)。彼の作品の多くはスキャンダラスで、炎上商法めいた側面がある。彼がYouTuberになったら確実に成功するだろう。

だが一方でトランプ大統領就任の折には彼を評価し、《オリバー・ストーン オン プーチン 》(2017)はプーチン擁護として問題視された。《ウォール街》(1987)、《ナチュラル・ボーン・キラーズ》(1994)、《ワールド・トレード・センター》(2006)、《ブッシュ》(2008)、《スノーデン》(2016)。彼の作品の多くはスキャンダラスで、炎上商法めいた側面がある。彼がYouTuberになったら確実に成功するだろう。

もうひとつ興味深いシーンがある。共産圏に融和的な態度を示したことで、ケネディは一部反共主義者の怒りを買っていた。そのため彼の死の反応はまっぷたつに分かれた。ある者は涙を流しその死を悼んだが、ある者は死んで当然と罵倒した。これは「分断」そのもので、この時代にSNSがあればひと騒ぎになっていたことだろう。もちろんそれはいつの時代でもあてはまるが、重要なのはストーンが常に分断を仕掛けるような素材を選んでいたということだ。《JFK》は長大な陰謀論動画と言えよう。

3

《JFK》を見ているあいだ、これも元旦に視聴した《ドント・ルック・アップ》(2021)を思い出していた。12月に公開したばかりの新作映画で、Netflixで配信もされている。新発見された彗星が確実に地球に衝突することに気付いたふたりの天文学者が主人公。彼らは人類が全滅すると警告して回るが、大統領に報告しても政治ゲームのネタにされ、メディアに出てもまともに受け取られず、しまいにはSNSで炎上する始末。多くの国民が目の前の事実を信じないというブラックコメディだ。

《JFK》を見ているあいだ、これも元旦に視聴した《ドント・ルック・アップ》(2021)を思い出していた。12月に公開したばかりの新作映画で、Netflixで配信もされている。新発見された彗星が確実に地球に衝突することに気付いたふたりの天文学者が主人公。彼らは人類が全滅すると警告して回るが、大統領に報告しても政治ゲームのネタにされ、メディアに出てもまともに受け取られず、しまいにはSNSで炎上する始末。多くの国民が目の前の事実を信じないというブラックコメディだ。

この作品、わたしはあまりおもしろいとは思えなかった。アイデアは筒井康隆あたりの小説で何度も見かけたもので新鮮さは感じられず、映画としても構成力に欠け、ヒネリも展開もないまま終わってしまう。90分くらいのライトコメディならそれでもいいかもしれないが、2時間を越える映画としては厳しい。

ただ、大統領を筆頭とする「反彗星」一派が、「空を見上げれば彗星が接近しているのがひと目で分かる」と訴える声に対し、「Don’t Look Up」と激しく反発、大規模な集会にまで発展する光景は、うまいことトランプ現象のカリカチュアになっていて、見所ではある。だがそれが却って映画というより、長めの「ネタ動画」に見えてしまった。

この作品、映画館ではなく、配信で見た人の方が多いはずだ。手軽に出先などで軽く楽しむには、お堅い映画などより楽しめるのかもしれない。《ドント・ルック・アップ》というタイトルには、空や風景など見ずに、動画を見て課金せよという意味もあるのだろう。

《ドント・ルック・アップ》はアメリカ国民を徹底的にこきおろすが、それはSNSや配信動画にかまけている観客も同じだし、真面目ぶってこんな文章を書いているわたしも同じだ。誰でも映像を撮影し、世界に発信できる現在、世界そのものがスタジオになったという言葉がある。わたしは〈クロック〉でスクリーンの暗闇の中と外とで世界が反転したような感覚を味わったが、映画館にこもらずとも世界は既に反転している。ネットと縁のない生活を送っている人でも政治の影響から免れることはできない。政治がネット上の言説を断ち切る事ができない限り、誰しもが「スタジオ」の住人だ。

現代美術館のマークレー展は、〈クロック〉こそないものの、レコードやコミック独特の表現を「翻訳」し、現実世界向けに可視化させた作品が並んでいる。これも一種の「スタジオ」化なのだろう。

一方、ケネディ暗殺関連の機密文書が昨年一部公開されるはずだったが、バイデン政権により部分的に今年の12月へ延期されている。すべての公開は早くても2029年らしいが、その頃には世界のスタジオ化はさらに進んでいるに違いない。《JFK》という「映画」もまだ終わらない。そもそも世界がスタジオならば、生きていることそれ自体が、死ぬまで終わらない映画なのだから。

(2022/1/15)

——————————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中