小人閑居為不善日記|《アイリッシュマン》にやすらぎはあるか|noirse

《アイリッシュマン》にやすらぎはあるか

Is the moment of peace coming to the Irish Man?

Text by noirse

※《ゾンビランド:ダブルタップ》と《アイリッシュマン》の結末に触れている箇所があります

1

《ゾンビランド:ダブルタップ》(2019)という映画を見た。人類の大半が死に絶え、国家も秩序も崩壊した後の世界。タイトルそのままの、よくあるゾンビ映画だ。けれど2019年の今、ゾンビ映画には妙なリアリティがある。

《ゾンビランド:ダブルタップ》(2019)という映画を見た。人類の大半が死に絶え、国家も秩序も崩壊した後の世界。タイトルそのままの、よくあるゾンビ映画だ。けれど2019年の今、ゾンビ映画には妙なリアリティがある。

前作《ゾンビランド》(2009)から10年。主人公コロンバスたちはゾンビ退治の旅から足を洗い、誰もいなくなったホワイトハウスに落ち着く。歴史的遺物の数々もガラクタ同然で、破壊やイタズラ、ネコババなどやりたい放題だ。その後一行はメンフィスへ向かい、ある屋敷を訪れる。そこは主人の趣味でエルヴィス・プレスリーの記念館と化している。コロンバスの兄貴分・タラハシーはエルヴィスの熱狂的ファンで、ホワイトハウスにいたときよりも敬意を持って接する。

大統領よりもエルヴィスの方が「キング」にふさわしいという皮肉だが、ここで分かるのは、彼らは権力に対してシニカルでありつつも、結局ホワイトハウスやエルヴィスといった歴史を求めてしまうということだ。国家や歴史が失われた後であっても、かえって引き寄せられてしまうものなのだろう。

ゾンビにより荒廃した世界を「ポスト・アポカリプスもの」と呼ぶ。これはいわば「歴史が終わったあと」だ。 歴史の終わりというとフランシス・フクヤマだとかリオタールを思い出すかもしれないが、そんな大げさな話でなくとも、国家のルールさえ簡単に書き換えられてしまう今は、これまで積み重ねられてきたちゃぶ台がひっくり返された世界のように感じないだろうか。日本でも公文書改竄や廃棄の問題が繰り返し取り沙汰されているが、言うまでもなく公文書は国家の基盤であり、歴史の損失ということでもある。

絶えることのないSNS上の議論を見ていても同じだ。既存の歴史観が揺らぐ中で生まれてきたオルト・ライトやネトウヨと呼ばれる人たちは、ゾンビランドをさまよいながら、つい歴史の残骸を求めてしまうコロンバスのようだ。そしてそれは、彼らが納得できるような新たな歴史観を提示できないリベラル側も同じなのである。

2

とはいえ新たな歴史観の形成に取り組む動きがないわけではない。以前から差別と闘い、社会活動にも率先して関わってきたビヨンセは、昨年のコーチェラ・フェスティバルで、100年に渡るアメリカ黒人音楽史を辿りながら、黒人と女性の権利を歌い切った。表舞台から除外されてきた人々の思いを音楽を通して語り直す試み、ビヨンセなりの歴史解釈と言えるだろう。この公演は絶賛されライブ盤《HOMECOMING: The Live Album》としてリリース、各誌の年末ベストで上位に食い込んでいる。

とはいえ新たな歴史観の形成に取り組む動きがないわけではない。以前から差別と闘い、社会活動にも率先して関わってきたビヨンセは、昨年のコーチェラ・フェスティバルで、100年に渡るアメリカ黒人音楽史を辿りながら、黒人と女性の権利を歌い切った。表舞台から除外されてきた人々の思いを音楽を通して語り直す試み、ビヨンセなりの歴史解釈と言えるだろう。この公演は絶賛されライブ盤《HOMECOMING: The Live Album》としてリリース、各誌の年末ベストで上位に食い込んでいる。

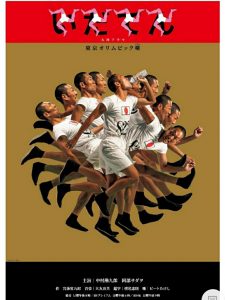

日本ではどうか。まず見てみたいのは《いだてん〜東京オリムピック噺〜》(2019)だ。1964年の東京オリンピック招致に取り組んだ人々を描いた、NHKの大河ドラマである。

脚本は《あまちゃん》(2013)の宮藤官九郎、流石におもしろくできている。けれども肝心のオリンピックの扱いに関しては、奥歯に物が挟まったようでもどかしい。招致に腐心する嘉納治五郎と主人公・田畑政治の口癖は「オリンピックに政治を持ち込むな」だが、放送しているのはNHKなわけで、つい出来レースめいて感じてしまう。

脚本は《あまちゃん》(2013)の宮藤官九郎、流石におもしろくできている。けれども肝心のオリンピックの扱いに関しては、奥歯に物が挟まったようでもどかしい。招致に腐心する嘉納治五郎と主人公・田畑政治の口癖は「オリンピックに政治を持ち込むな」だが、放送しているのはNHKなわけで、つい出来レースめいて感じてしまう。

そうした宮藤の苦闘は語り口にも表れている。《いだてん》は古今亭志ん生ら落語家を語り手に設定している。彼らは五輪に何の関係もない。だが庶民文化の顔ともいえる落語家の口から語らせることによって、国家的イベントを国民の地点へと取り戻し、「個人的な歴史」に着地させようと苦心しているのだ。

その結果、物語が複雑化し、記録的な低視聴率に繋がっているきらいもある。戦国時代や江戸時代近辺ならともかく、近過去を取り扱うことの難しさもあるだろう。

3

次に見てみたいのは脚本家・倉本聰の《やすらぎの刻〜道》(2019)だ。好評だった《やすらぎの郷》(2017)の続編で、前作のヒットを受けて実現した、1年間に渡るテレビ朝日の大型企画である。

次に見てみたいのは脚本家・倉本聰の《やすらぎの刻〜道》(2019)だ。好評だった《やすらぎの郷》(2017)の続編で、前作のヒットを受けて実現した、1年間に渡るテレビ朝日の大型企画である。

前作は、倉本自身をモデルにしたのであろう脚本家・菊村を主人公に、引退した映画やTVの業界人だけが入居する老人ホーム「やすらぎの郷」を舞台にした悲喜劇だった。石坂浩二や先日他界した八千草薫など実際に戦後を代表する俳優たちをキャスティングし、倉本らしいTV業界への批判も多く織り込まれていた。

今回もその路線を踏襲するかと思いきや、物語は「やすらぎ」編と「道」編と分かれていく。前者では前回通りのドタバタが繰り広げられる一方、後者では日本の戦前・戦後史が語られる。

菊村は、ホームの住人たちをモデルにした脚本――山梨の農村一家の歴史――を書こうと思いつく。そうして語られていく菊村のドラマ「道」編の中に、「やすらぎ」編の老人たちが、役を割り振られて登場していく。

銃後の厳しい生活。戦争の傷跡。権力への怒り。「道」編で語られる話自体は目新しいものではない。けれど実際に山梨に疎開していた倉本自身の体験に裏打ちされた迫真性と、虚構内虚構という仕掛けが混然とした魅力を発揮している。

倉本は、業界に見捨てられた老人たちを架空のドラマにキャスティングすることで、戦前・戦後史とTVの歴史を重ね合わせているのだろう。倉本は戦前は国家に、戦後はTV局に翻弄されてきた。

そうした数十年に渡る思いを、脚本家だからこそ可能な、アクロバティックな方法で現実化させたのである。

4

だが《やすらぎの刻》に2019年のリアリティがあるかというと難しい。そこで最後に、マーティン・スコセッシの最新作《アイリッシュマン》(2019)を見てみたい。Netflix配信の3時間半に渡る大作で、ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ、ジョー・ペシ、ハーヴェイ・カイテルといった旧知の俳優に、セルマ・スクーンメイカー(編集)やロビー・ロバートソン(音楽)といった馴染みのスタッフによって作られた、スコセッシの集大成だ。

だが《やすらぎの刻》に2019年のリアリティがあるかというと難しい。そこで最後に、マーティン・スコセッシの最新作《アイリッシュマン》(2019)を見てみたい。Netflix配信の3時間半に渡る大作で、ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ、ジョー・ペシ、ハーヴェイ・カイテルといった旧知の俳優に、セルマ・スクーンメイカー(編集)やロビー・ロバートソン(音楽)といった馴染みのスタッフによって作られた、スコセッシの集大成だ。

主人公はアイリッシュ系ながらシチリア・マフィアに雇われた殺し屋、フランク・シーラン。フランクを通してピッグス湾事件、ケネディ暗殺、ジミー・ホッファ失踪事件等々、アメリカ戦後史の闇が語られていく。

作品の肝はホッファだ。全米トラック運転組合「チームスター」の委員長で、大統領に次ぐ権力を持つとすら言われたが、突然姿を消し、二度と人前に現れることはなかった。マフィアとのトラブルを抱えていたため暗殺されたと目されているが、死体すら出てこないのもあって、冒頭触れたエルヴィスと同様に生存説すら囁かれる、いわば「アメリカの亡霊」である。

だがこれらの事件、新鮮味はない。ホッファは《フィスト》(1978)や《ホッファ》(1992)など何度か映画化されている。ホッファが関与したカジノへの投資に関しても、ピッグス湾事件もケネディ暗殺も、どれも映画ファンならお馴染みの話ばかりだ。スコセッシは、何故手垢のついた素材を選んだのか。

スコセッシは今年、「マーベル映画は映画ではない」と発言して「炎上」した。マーベルに代表されるビッグ・バジェットの映画の席巻により、古典的なドラマの居場所がなくなりつつある状況への警告だったらしいが、半ば本音でもあるのだろう。

フランクは実在する人物で、晩年に刊行した自伝でホッファを殺したと告白した。だがホッファを殺したと嘯く者は何人もいて、どれも決定打に欠ける。《アイリッシュマン》で語られている事件の「真相」は、フランクの作り話である可能性が拭えない。

けれど、そこにこそスコセッシは惹かれたのではないか。貧しいシチリア移民の一家に生まれ、マフィアと付き合いながら成長したスコセッシは、アメリカの表舞台の住人ではなかった。歴史の闇に消えていく「虚構」を、仲間たちの手で「正史」にしてしまう《アイリッシュマン》は、スコセッシなりのカウンターなのだろう。《やすらぎの刻》と何処か似ているようでもある。

同時に、「仕事」のせいで家族に疎まれ、孤独な晩年を迎えるフランクの姿は、居場所を失いつつある「映画」へのレクイエムであるに違いない。最近の映画は「映画」ではない。では本来の「映画」の居場所はどこにあるのか。自分たちと共に、人知れず消え去ってしまうのだろうか――。

《ゾンビランド:ダブルタップ》は、国家や歴史が消え去っても、家族があればそこが「ホーム」だというメッセージで終わる。アメリカの保守主義者にはそういう向きが実際に多い。歴史が崩壊したあとの生き方を問うわりには、保守的かつ楽観的なスタンスである。

一方、《アイリッシュマン》には、自分には拠って立つ歴史があるはずだという信念がある。シーランは裏社会の歴史に殉じて、代償として家族を失い、孤独に死んでいく。

まるでこう言っているようだ。人間には歴史が必要だ。だが歴史は幻想であって、人を救ってくれるわけではない。いくら追い求めても見返りはなく、最後はひとり死んでいくだけなのだと。

この寂莫たる結論、老人の諦念に過ぎないのかもしれない。しかしわたしは、何故かこの諦観に、《ゾンビランド》以上の「2019年の今」の説得力を感じてしまうのだ。

(2019/12/15)

—————————————–

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中