小人閑居為不善日記|紅白とスター誕生|noirse

紅白とスター誕生

text by noirse

1

わたしはミーハーで、お祭りごとに弱い。特に紅白歌合戦は好物で、毎年末の最大の楽しみだ。今年も――やみくもな五輪推しや、かしましい演出はうるさかったが――歌そのものに関しては満足した。三浦大知とMISIA、天童よしみのステージでの武田真治の客演は素晴らしかったし、松田聖子の〈風立ちぬ〉にもぐっと来た。思わず、作曲した大瀧詠一を想起した人も多いだろう(2013年の大晦日前日に亡くなった)。

さて、今回の紅白最大の話題は、サザンオールスターズのパフォーマンスだった。同世代の松任谷由実をも巻き込んで代表曲を披露し、「平成最後の紅白歌合戦」は幕を閉じた。

さて、今回の紅白最大の話題は、サザンオールスターズのパフォーマンスだった。同世代の松任谷由実をも巻き込んで代表曲を披露し、「平成最後の紅白歌合戦」は幕を閉じた。

サザンのパフォーマンスは盛り上がった。けれど聞き終わったあと、複雑な気分にもなった。サザンは老若男女に人気のあるバンドだが、最盛期はデビュー後の約10年間、1980年代までだろう。その後もヒット曲は数多いが、彼らが時代の先端を走っていたのは《KAMAKURA》(1985)あたりまでで、それ以降はベテラン枠に移り変わっていった。

松任谷由実も、未だ創作意欲は衰えていない。しかし彼女が最も輝いていたのも1980年代からバブル崩壊までだ。今回松任谷が歌った〈ひこうき雲〉は1973年、〈やさしさに包まれたなら〉は1974年に発表された曲。サザンが歌った〈希望の轍〉は1990年(平成2年)、今回の紅白最後の曲となった〈勝手にシンドバッド〉は1978年のリリース。平成最後の紅白歌合戦は、昭和の歌で幕を閉じたわけだ。

NHKとしては、平成には紅白のトリを飾るに値する楽曲はなかったということなのだろう。歌手やバンドの皆さんはもっと怒ってもいい気もするのだが、こういうものなのだろうか。

平成とはなんだったのだろう。バブルが弾けて就職氷河期に突入し、未だ景気回復には程遠い。失われた十年とか二十年だとか言われるが、紅白としては平成自体が巧妙に存在しなかったようにすり替えられてしまった感が拭えない。島津亜矢が中島みゆきの〈時代〉を取り上げたが、このタイミングで「あんな時代もあったねと きっと笑って話せるわ」と歌われても、正直いって笑えなかった。

さて、話題を変えよう。ここからは昨年末話題になった、音楽映画を振り返ってみたい。こちらも「時代」と「芸能」が関わってくる。

2

最近のハリウッドでは、「PC(ポリティカル・コレクトネス)的に正しい」映画が歓迎されている。LGBTは格好のテーマだ。昨年末の洋画最大の話題作、《ボヘミアン・ラプソディ》も例外ではない。ロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記映画で、公開からふた月近く経った今も絶賛上映中である。

最近のハリウッドでは、「PC(ポリティカル・コレクトネス)的に正しい」映画が歓迎されている。LGBTは格好のテーマだ。昨年末の洋画最大の話題作、《ボヘミアン・ラプソディ》も例外ではない。ロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記映画で、公開からふた月近く経った今も絶賛上映中である。

ご存知の通りフレディはバイセクシャルで、エイズで世を去った。監督のブライアン・シンガーは、同性愛者であることをカミングアウトしている。だからシンガーがフレディの伝記映画を手掛けると聞いたとき、シンガーが本格的にLGBT映画に挑むのかと推測したものだ。

しかし完成した作品は、音楽映画としては魅力があっても、LGBT映画としては壊滅的な出来だった。簡単にいえば「同性愛に走った結果罰が下った」というような内容で、これは強い批判に晒されている。

まだエイズ患者に偏見のあった80年代ならいざ知らず(それでももちろん問題だが)、2018年にもなってこの内容はお粗末すぎる。シンガーはLGBTの当事者だが、だからといって作るものが「政治的に正しい」とは限らない。

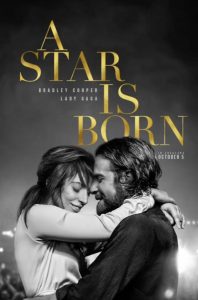

もうひとつ音楽映画を取り上げよう。レディ・ガガ初の主演映画、《アリー/スター誕生》(2018)だ。

《スター誕生》はハリウッドではおなじみの題材で、4度目の映画化となる。スターの座に昇り詰めたものの虚しさを抱えた男が、成功を夢見る若い女に出会う。2人は惹かれ合い、男の力で彼女の才能も認められていく。だが女が成功を手にするに連れて、男は転落していく。

《スター誕生》はハリウッドではおなじみの題材で、4度目の映画化となる。スターの座に昇り詰めたものの虚しさを抱えた男が、成功を夢見る若い女に出会う。2人は惹かれ合い、男の力で彼女の才能も認められていく。だが女が成功を手にするに連れて、男は転落していく。

今回も基本的な設定は同じで、ブラッドリー・クーパー演じるオールドスクールなロック・スター、ジャクソン・メインと、レディ・ガガ演じるウェイトレス、アリーが主人公だ。ブラッドリーはこの映画のために歌とギターを猛特訓、その成果もさることながら、初となる監督業も高く評価された。レディ・ガガの演技も堂に入ったもので、歌唱と共に絶賛されている。

だが一方、古めかしいジェンダー観は、方々で批判されている。いくら才能があろうと女は男の助けがなくては成功できないし、成功を手にして以降も女は男に縛られ続ける。徹底的に男性優位の映画なのだ。もともと《スタア誕生》(1937)は当時の業界ウラ話が元ネタなのだが、80年経っても同じ設定を踏襲しているのだから、時代にそぐわないのは当然だろう。

こうした時代のズレは、ジェンダーだけに留まらない。劇中の音楽の形式とも一致している。冒頭でブラッドリーのギターソロが炸裂する〈Black Eyes〉はブルース・ロック。映画のキーとなる弾き語り〈Maybe It’s Time〉はフォーク風。ジャクソンとツアーを同行するアリーの服装はジャンプスーツで、これは往年のカントリー・ウェスタンの衣装。ステージには、星条旗をあしらった映像が流れるが、これは南部のカントリーやサザン・ロックのバンドによくある風景だ。これらは過去に人気のあったジャンル、いわば「過去の音楽」だ。

一方ジャクソンに見出され、成功の道をかけ昇って行くアリーは、ダンス・ポップへと音楽性を変えていく。ジャクソンは彼女の新しい方向性に反対し、ふたりの心は離れていく。しかしアリーが最後にジャクソンのために歌うのは結局、昔ながらのバラードだ。

古い音楽に準ずる男と、新しい音楽を志向していく女。この点も議論の的となった。ポップスを蔑視しているのではないかというわけだ。たしかにそう受け止める余地が残っている点は否めない。これではNHKのように、ここ何十年の音楽をスルーすることになってしまう。

《アリー/スター誕生》でのジェンダー観と音楽観は相似形にある。女は、男(古い音楽≒古い価値観)から逃れることはできない。二重の意味でこの映画は、旧弊な価値観に縛られているのだ。

3

さて。ここまで、あえて触れておかなかった点がある。アリーは「鼻が高すぎる」ことで音楽業界から認められず、ドラァグ・クイーンのバーで歌っている。レディ・ガガ自身も顔について同じように言われ、デビュー前はゲイバーなどで働いてきたという経緯がある。この映画はリメイクではあるが、レディ・ガガ自身の半生を反映しているのだ。

周知の通りレディ・ガガは、奇抜なファッションと煌びやかなエレクトロ・ポップで人気を博した。だがこの映画では奇抜さは身を顰め、すっぴん一歩手前のナチュラル・メイクで通している。

彼女のナチュラル志向は数年前から進んでいた。現時点での最新アルバム《Joanne》(2016)は打ち込みを減らした生音志向で、ジャケットも穏当だ。タイトルのJoanneという名前は彼女の亡くなった祖母のことで、今までと比べてパーソナルな作品となっていた。

彼女のナチュラル志向は数年前から進んでいた。現時点での最新アルバム《Joanne》(2016)は打ち込みを減らした生音志向で、ジャケットも穏当だ。タイトルのJoanneという名前は彼女の亡くなった祖母のことで、今までと比べてパーソナルな作品となっていた。

モードの移り変わりは早い。ガガのセールスも、ここ数年間は落ち込み始めていた。奇抜さを捨て去り、「ありのままの自分」を打ち出していく《Joanne》や《アリー/スター誕生》路線は、彼女の第二章の始まりなのだろう。

――と、少しおかしいことにお気付きだろうか。仮に《アリー/スター誕生》が古いジェンダー観に支配された映画なら、レディ・ガガの立ち位置は矛盾している。ガガは抑圧的な男性社会の価値観に抗い、自分のスタイルを貫いて成功を手にした。流行りのポップスがロックに劣るなどとは1ミリも思っていないだろうし、旧弊なジェンダー観には眉をひそめるだろう(ガガはLGBT運動へ強い支持を表明している)。

おそらくガガは、すべて理解した上で、この役を引き受けたのだろう。奇抜な衣装を脱ぎ捨てはしたが、かといって丸裸なわけではない。彼女は「ありのままのわたし」、「男によって都合のいいわたし」を、次のファッションとして身にまとっているだけなのだ。

現在ガガは線維筋痛症という難病に苦しんでおり、活動を制限している。ツアーのような大々的なキャンペーンは打てない。しかし映画であれば世界中の観客が見に来てくれる。しかもブルースやカントリーのリスナーなど、新たな客層にもアピールできる。このチャンスを逃す手はない。けれどそのためには、彼らに価値観を合わせていかなくてはならない。

音楽研究者の大和田俊之は、著書《アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで》で、人種間を行き来する音楽史を「偽装」という視点から読み解いた。ガガの場合人種はさほど関係ないが、それまでのポップスからカントリー~ブルースという「昔ながらのナチュラルな音楽」を「偽装」して、転身を図っているのである。

映画や音楽を見聞きする際に、ポリティカル・コレクトネスが重視されているかどうかを推し測る。これ自体は悪いことではない。わたしもその辺りを気にしつつ享受しているし、《ボヘミアン・ラプソディ》のような反動的な映画は批判されて然るべきだろう。

しかし《アリー/スター誕生》のように、PC的にアウトというわけで切り捨ててしまうと、大衆娯楽のしたたかさ、芸能の懐の深さを見落とすことにもなる。映画や音楽には、ときに「正しくないことを選ぶ正しさ」なるものが存在するのだ。

(2019/1/15)

————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中