特別寄稿|プロムナード『なぜピアノなのか?という問いに』から考えたこと [その1]|丘山万里子

プロムナード『なぜピアノなのか?という問いに』から考えたこと

[その1]倍音

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

本年8/15号のプロムナード『何故ピアノなのか?という問いに』(能登原由美氏執筆)は被曝ピアノについての論考だが、筆者はそこに二つの問いかけを読んだ。

一つは、戦争の記憶とトラウマを研究する海外研究者からの質問、「なぜピアノで邦楽器ではないのか」を契機に、明治期の洋楽導入と音楽教育の西洋偏重により、日本人の「音の感性は明治以前のものから新たに到来した西洋のものへと完全に置き換わってしまったのか」「日本古来の音の感覚はまだ我々の身体のどこかに残っているのではないか」という問いを提示していること。

もう一つは、「原爆や戦争の記憶、文化として、楽器はどのような役割を果たしているのか」という楽器と人間の関係についての問い。

ちょうど、日本の音感覚って何なのだろう、楽器って何なのだろう、と考えているところだったので、思いつくままに記してみる。

なぜピアノで母国の伝統楽器ではないのか、とのイスラエルの研究者の質問に筆者がすぐと想起したのは、イヴリー・ギトリスの言葉だ。彼は『魂と弦』(2000/春秋社)の中でこう述べている。

「オデッサやキエフ、ヴィルナの地域の男の子たちはだいたいこんな風に生まれる。全ての希望や楽園へのおそれを身にまとい、手にヴァイオリンを持っている救世主(メシア)。村のヴァイオリン弾き(クレツメル)。みながみなそうだ。で、女の子は?ピアノだ!それが彼女たちに用意されたすべての未来。目の前の現実からかけ離れている未来。多分、新天地では希望は現実となり、手にできるものとなるにちがいない。」

「われわれの生は限られたものだ、手に持った荷物である民族の物語(フォークロア)を、われわれは選んだわけではない。それを手に私たちは生まれた。そして、わたしたちと共に、民族の物語は変容してゆく。」

こうした感覚はギトリスに限らず、おそらく全てのユダヤの人々が多かれ少なかれ持っている祖国・伝統・歴史への皮膚感覚だろうと筆者は思う。『屋根の上のヴァイオリン弾き』を持ち出すまでもなく。日本の『君が代』と同じくらい独特な音調をたたえる国歌『ハクティバ』を持つ国、ディアスポラにあって最も軽量・携帯可能な「知」と「音楽」を携え、世界に散ったユダヤ民族の伝統意識からすれば、自国の楽器を用いないのは不可解なのだろう。

そもそも日本は常に外来文化受容島国で、5,6世紀以降は中国漢文化の多大な影響下にあり、次いで明治の欧化、昭和の米国化といった「変容」にあって、とりわけ戦後民主主義あるいは西欧偏重教育を受けた私たち(の世代)に、この種の「民族の物語」はどうあっても見出しにくい。創世記以来、さらにアウシュヴィッツがその背に張り付いているというユダヤの現実、今日なお続く惨劇を思うなら、彼我の伝統・歴史の皮膚感覚の相違を深く感ぜずにいられない。

「戦争の記憶とトラウマ」について、被爆国日本が福島をもはや無かったかの如くせっせと原発再稼働に励む姿、今なお沖縄や米軍基地で暴力を振るう占領国米国への卑屈に、何でも水に流す日本人の歴史感覚、とはよく言われることだが、それは時の権力の形であって、私たち誰もが心身に持つ皮膚感覚・物語とは異なろう。

かつての首相森喜朗が「日本は神の国」とのたまうのに呆れたが、では古代日本神話に遡っての物語に、私たちは自分にまで連なる民族的皮膚感覚を見出せようか。

とりわけ西洋音楽領域に両足であれ片足であれ突っ込んでいる私たちにとって「日本て何?」は、せいぜい現代音楽全盛期(実験工房など)における禅思想の影響、わび・さび・間、あたりの武家社会、江戸期の美学(鈴木大拙を筆頭とする)ではなかろうか。それとてほとんど逆輸入であるのはケージ、武満徹周辺を見ればわかることだろう。

神仏習合ごた混ぜ文化に生きる私たちであれば、全くもって、日本的感性とか感覚なんて、あるんだろうか。

これについては筆者、以前も日本の文化「リミックス力」について述べたことがあるが、ここでは日本の「邦楽器」に絞って考えてみたい。篳篥、箏、三味線、尺八、鼓、あれやこれや。どれも身の回りにあるわけでなく、筆者はちょっとした興味から一時期鼓を習ったが師匠があまりに怒鳴るのに、これだから封建的な師弟制度は嫌だ!とうんざりし、辞めてしまった。多少、東洋思想に頭を突っ込んでいたので、一時期、現代邦楽などにも行ったが、胡散臭くてこれも足が遠のいた。そんなわけで邦楽はごく最近、多少触れるようになったくらい。

さて、邦楽器とは...と見回していたところ、たまたま、尺八奏者中村明一の『日本音楽の構造』〜「日本音楽の根源的な価値に迫る!」というキャッチコピーの新著(2024/アルテス)を、さらに彼の『倍音〜音・ことば・身体の文化誌』(2010/春秋社)があるのを知り、いそいそと読んだのである。

そこに、日本独自の音感覚、感性が見出せるだろうか?

中村の主張は明快だった。

「倍音」にこそ日本文化、日本語、日本の音感覚、感性があるのであり、これこそがキモだ!(これこそキモは筆者の作文)

である。

ちなみに「倍音」の筆者の体感とは、例えば永平寺の読経の声の坩堝にあっての虹の帯のような陶酔境から、亡夫の集めた東西神仏飾り棚(イエスとブッダなどなど)の前で毎朝鳴らすようになったお鈴の「り〜〜ん」「ち〜〜ん」「か〜〜ん」といった響きの色合いの微妙な変化で、うわんうわん、ウィンウィンと波打つそれが「倍音」というものか、と意識するようになった次第。当たり前だが一回ごとにお鈴は全く声音を変えるわけだが、そこで何が起きているのかよくわからない。

で、中村の『倍音』によれば。

音はひとつの音として聞こえる場合でも、複数の音による複合音であり、そこには様々な音が含まれる。この様々が「音色」を生み、それを作るのが「倍音」。音の成分の中で周波数の最も小さいものを「基音」、そのほかを「倍音」(overtone, harmonics)と呼ぶ。

で、人間の聴覚能力の最も敏感な音域は3~4キロヘルツだが、人の声では出せない。では、この聴力は何のためにあるかといえば、「倍音」を聴き、判別するため。枯葉を踏む音、呼吸音、風音などはこの敏感な周波数帯域の音で、原始時代の人類にとって、危険察知のために非常に重要な役割、つまり生死に直結していた。したがって言語もこの周波数帯域は重要な役割を担う。

筆者はここで思わず、人類初発の声についての音楽学者J・ジョルダーニアの考察、音調言語(日本語はこちらに属する)とモノフォニーの話を思い出したが、それはおこう。

「倍音」は大きく「整数次倍音」と「非整数次倍音」とがある。「整数次倍音」は、弦・管楽器などに明らかだが、全長を波長とする振動音が基音(純音:440ヘルツの音=ラのような)の1/2, 1/3, 1/4...といった整数分の1の長さを波長とする振動音。ちなみに筆者の倍音体感たるお鈴は整数次倍音の典型で、異界との接続や陶酔を呼び起こし、宗教性や神性を感じさせる一つとのこと。一方、「非整数次倍音」は弦がどこかに触れてビリビリした音を発したり何かしら不規則な振動により発生する倍音で(三味線のサワリのような)、自然界の発する多彩多様な響き。

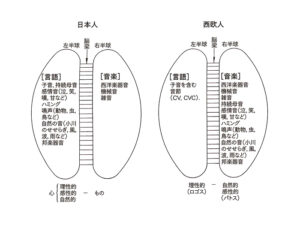

となれば話は、日本人の脳(『日本人の脳』1978/角田忠信著/大修館)になってくる。西欧人は、言語は左脳、それ以外は右脳(西洋楽器音もこちら)だが、日本人は言語・邦楽器音を含む「自然界の全ての音」を左脳で受け止め、逆に西洋楽器音、人工音などは右脳という特徴を持つ。日本人は人間・自然界のランダム性、ゆらぎを持つ有機的な音を言語と同じ脳で捉える、つまり「非整数次倍音」への鋭敏な感覚がそこに現れている、ということだ。

となれば話は、「非整数次倍音」にこそ日本文化、日本語、日本の音感覚、感性があるのであり、これこそがキモだ!ではないか(と筆者は膝を打つ)。

彼はさらに母音主体の日本語の特徴は子音(非整数次倍音)の強調による音律変化で、それが音楽にもそのまま現れていると指摘する(まさにサワリ、ムラ息)。音調言語たる日本語の「語り」がそこに映じているわけだ。一方、西欧言語は子音主体で言語も音楽も変化強調は「音量」である(この辺は深掘りすると面白そう)。いずれにせよ、言語と音楽を別に受信する西欧脳と、両方一緒くたの日本脳の違いは、「非整数次倍音」への鋭敏な感覚・感性を物語る、と考えればよかろう。

で、中国から流入の邦楽器は、いずれもその受容に際し、「非整数次倍音」を出せるよう工夫されており(サワリなど)、琵琶、三味線、尺八など元々の楽器とは全く異なる楽器になっているそうだ。多種多様な「整数次倍音」と「非整数次倍音」をコントロールするという高度な技術は、実は、現代音楽のいわゆる現代奏法と重なる。中村はバークリー音楽大学で最新のフルート奏法が尺八の「コロコロ」、「ムライキ」、「カザイキ」であるのに気づき、なーんだ、自分はまるで「青い鳥」を探していたようなものだ、と思ったという。

と、ここまできて、そうか、私たちは「非整数次倍音」鋭敏感覚保持者、つまり人類の生存戦略たる危険察知能力、「子音」(自然音)判別鋭敏感覚を未だ保持する民族なのだ!

と筆者は合点してしまった。

それは「侘び・寂び・間」のわかったようなわからんような美学より、ずっと筆者には「よくわかる」。それ以上の深い話やこまごまは、各邦楽器の詳細から日本音楽の歴史文化総体に至るこの壮大該博の2冊をお読みになると良いと思う。

ちなみに中村は、この日本人の「倍音」感覚の拠ってきたるところを「密息」という呼吸法でも説明しており、この呼吸法が身体の安定を生み、倍音など多様な要素への敏感と状況即応につながり、日本の感性を育成するものとしている。筆者、体感すべく参考イラストにしたがって試みたものの、腰を痛めた(骨盤を後ろに倒し、お腹を膨らませたまま横隔膜だけを上下させるもの)。江戸時代までの人々はこの呼吸法で呼吸していたそうで、胴長短足の日本的体型はこれを証すわけだ。それは畳・紙・木の暮らしに即したものだが、昨今の若者たちの胴短長足の欧米型と生活ぶりに、この呼吸法の喪失を彼は指摘する。そうして2つの「倍音」を判別、その高度なコントロールと複雑多様な「味わい」を聴く「第3の耳」(と彼は言う)を復活させること、あるいは育成することが日本文化にとって重要だ、と熱く語るのである。

が、筆者は思う。

邦楽器にわざわざ「非整数次倍音」効果を加え奏法を難しくする(これを西村朗は、楽器を進化でなく退化させる、と言っていた。いい意味で、だ)日本の「リミックス力」、そこに働く感性こそ、わが先祖たちが無意識に繋いできたものの一つではないか。

そうして、現代生活にあって胴短長足世代が欧米型呼吸法になったところで、この種の感覚は、そうそう簡単に失われてゆくものとは思えないのだ。

そのことを、次回、「被曝ピアノ」と「津波ピアノ」に筆者が聴いた「音・響き」と共に考えてみようかと思う。

「日本のリミックス力」に触れた拙稿にはこうある。

漢字・儒教到来の4世紀このかた、明治の欧化に至る1500年近く、私たちの規範は「中国」であった。—「仏教」日本公伝は538年、飛鳥から平安の最澄、空海を経て鎌倉6宗の興起と禅宗渡来によりいわゆる「日本仏教」が出揃うのは13世紀、ほぼ700年の咀嚼がある。この「リミックス力」が機能不全を起こしたのが脱亜入欧以降の日本で、江戸幕府の200年を超える鎖国を解いたとたん怒涛のごとく押し寄せた欧米の近現代波に頭から呑み込まれてしまった。

—この間150年。

我が先達は中国文化を範としつつ和の感性を決して手放さず、数世紀かけ料理し自分たちの口に合うものにした。まずはそれが私たちの創意工夫・自力・地力と思おう。

先進後進などという尺で測れぬ、それが文化で文化は多重多層にして切り分けられない。科学技術・経済発展の時速と文化リミックス深度は尺が異なる。だがおそらくその両者の尺の不可思議な「按配」と「交接」に、リミックス力はダイナミックに働いているのではないか。

なお、整数次倍音、非整数次倍音についての解説を中村明一が Youtubeで公開している。

(2024/10/15)