五線紙のパンセ|交響曲第1番の作曲構造|今堀拓也

交響曲第1番の作曲構造

Text by 今堀拓也 Takuya Imahori

私は現在『交響曲第1番 Prima Sinfonia』という3管オーケストラ作品を作曲している。副題は特にない。オーケストラ・プロジェクトという演奏会に出品する予定であり、2024年11月27日(水)19時開演、東京オペラシティ コンサートホールにて、大井剛史指揮、東京フィルハーモニー交響楽団によって初演される。具体的な編成は3.3.3.3. 4.3.3.1. Timp, 3 Perc. Pf. Hp. 14.12.10.8.6 である。

構想は何年も前からあったが、具体的に書きはじめたのは2022年からであり、2年かけて7割程度書き上げた。途中怪我で入院したり、個展を開いてそちらの作曲や運営が忙しかったり、あるいは大きな編曲の仕事が幾度か入ったりして中断を挟んだが、断続的に書き進め、そして今年3月からの2ヶ月間のブラジルのレジデンス滞在(前回、前々回参照)により集中して作曲し、残りの空白3割を書き上げ、スコアは完成した。5月、6月は編曲の仕事が忙しく中断したが、却って寝かせてよく熟成されたので、今からパート譜を制作する作業に入る。今後このパート譜の制作過程でスコアにごく僅かの修正が入ることはあるとしても、今ある状態から大きな変更をするつもりはない。

今回は、この『交響曲第1番』について、作曲のしくみを掘り下げていこうと思う。

この交響曲は単一楽章であり、全部で16の部分に分かれる。全体は伝統的なソナタ形式を拡張したものである。[1]から[8]までが各主題の提示部であり、[9]からは展開部、再現部、コーダを兼ねたものになっている。これは練習番号としてスコアに示されている。以下、本文章では[]で囲った数字でそれぞれの練習番号を示す。なお、リハーサルの都合で[1]と[2]の間にさらに練習番号をつけたいケースが多々あり、それらは[1A]のように接尾辞をつけて表した。

当初の案では、全体を正確に40分とし、32分割する予定であった。これはオーケストラ・プロジェクトの団体に入会する前、この交響曲の演奏の当てもないまま書き始めたという理由からである。しかし演奏会には4人の作曲家が出品する予定であり、ましてや私はオーケストラ・プロジェクトのメンバーとしては新参の若輩者である。一人で演奏会総時間のうちの大部分たる40分を占めることは憚られ、半分ではなくキリのいい部分で削ったところ、全体は24分20秒になった。結果的に、交響曲と名のつく作品としては若干短い規模ではあるが、単一楽章としてはそこそこの長さを持つ作品ということになった。

私自身の過去作品で言えば、発表されたうちの前作の3管オーケストラ作品『綺麗に咲く千の花とともに Con mille fiori che sbocciano così belli』は20分、『ピアノ協奏曲第1番 輝ける水の幻影 Illusione dell’acqua lucente』(16人アンサンブル)は15分、『クラリネット協奏曲 鳥たちの対話 De Abivus Dialogum』(12人アンサンブル。3管オーケストラ版は未初演)も15分、17人アンサンブル作品(3管オーケストラ版は未初演)『結晶作用 Cristallisation』も15分、未初演(完成済み)の3管オーケストラ作品『ピアノ協奏曲第2番』は20分である。2001年に22歳で書いてオランダのガウデアムス賞を受賞し、ドイツのドナウエッシンゲン音楽祭やベルリンドイツ交響楽団でも再演され、若い時の出世作品となった16人アンサンブルの『時の環 Circle of Time』は、実はわずか8分である。これらはすべて単一楽章作品である。それから比べれば最近の作品は持続力が高くなったと言え、さらに24分というのは今までで最大の長さである。

この24分という時間を分割する方法についてまず説明する。

当初案としての40分は、つまり2400秒である。これを黄金比(1.618:1 または 0.618/1)で2分割し、さらにそれらを分割して行って全体を32分割する。 2400×0.618=1483.2 であり、これを60で割ると 24.72 となる。小数点以下の部分を秒数に換算すると 60×0.72=43.2 であり、40分という時間の正確な黄金分割点は24分43.2秒になるはずであるが、以下に説明する計算の過程で切り捨てが発生するので、数十秒短くなっている。

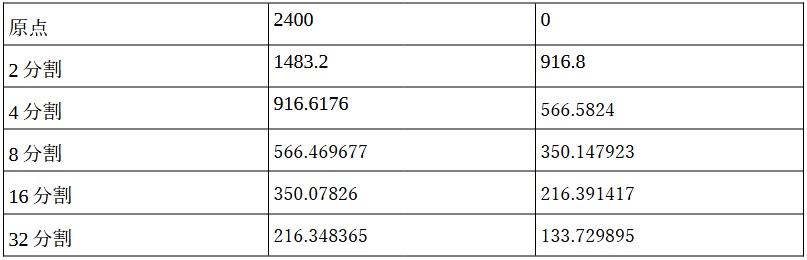

以下の数字は、2400を原点とし、それに0.618を掛けたもの、さらにそれを元の数値から引いたものである。

多少の誤差はあるものの、引いた数字が次の分割とほぼ同じになっていることが見てとれる。

これらの数値は、それぞれの分割したセクションの正確な時間となる。単位は秒である。

次に、これらの区切られた時間を、それぞれ指定されたテンポで割ってみる。テンポはいずれも4分音符単位で 144, 128, 112, 96, 80, 72, 64, 48 を指定した。80, 72, 64がそれぞれ8ずつの差だが、他は16ずつの差となっている。これは8つの数からなる数列なので、32分割するにあたり、逆順にしたものを2往復させて32個の数列を作った。

60÷144=0.41666667 で、テンポ144の1拍分は0.41666667秒である。

216.348365÷0.41666667=519.236072 である。ここで小数点以下を切り捨てる。そうすると32分割された最初のセクション[1]は、テンポ144で519拍分の長さを持つ時間で区切られる。これを4の剰余(あまりの出る割り算)で割ると 129…3 となり、129小節の4/4拍子と、あまりの分は3/4拍子が1小節となる。

このようにして、黄金分割された各セクションが実際に指定されたテンポで何拍分、さらにそれを4/4拍子とそのあまりで割って、実際に楽譜上での小節の割り振りを作成した。実際にはこの割り振られた各セクションの中でも作曲の過程で変拍子が多く発生するのだが、総拍数は変えないようにして作曲を進めた。

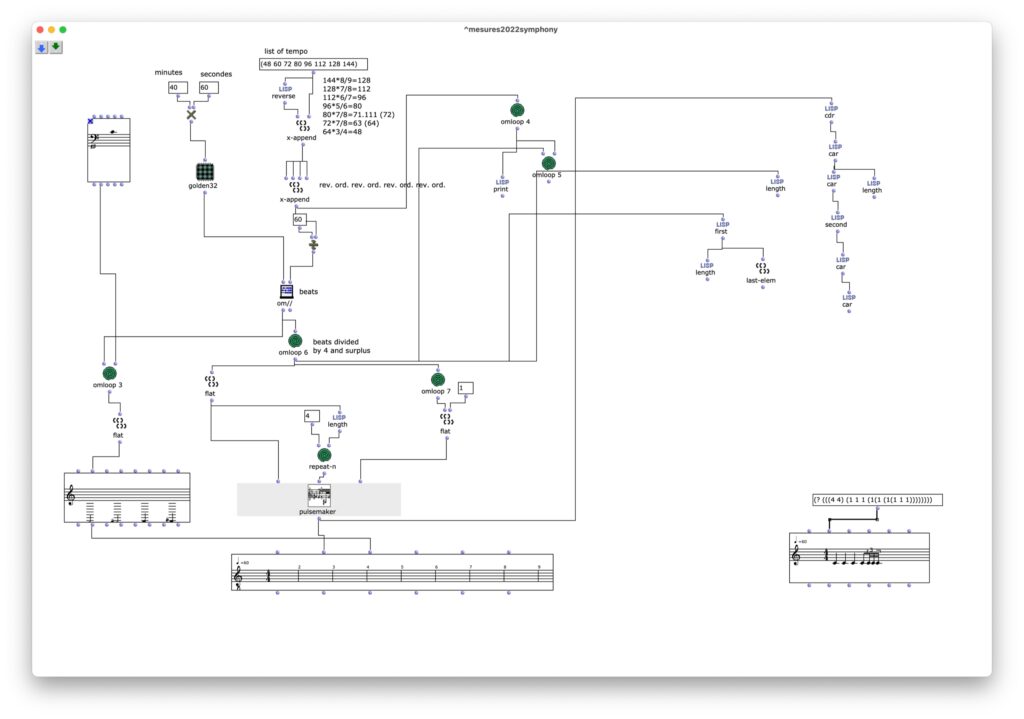

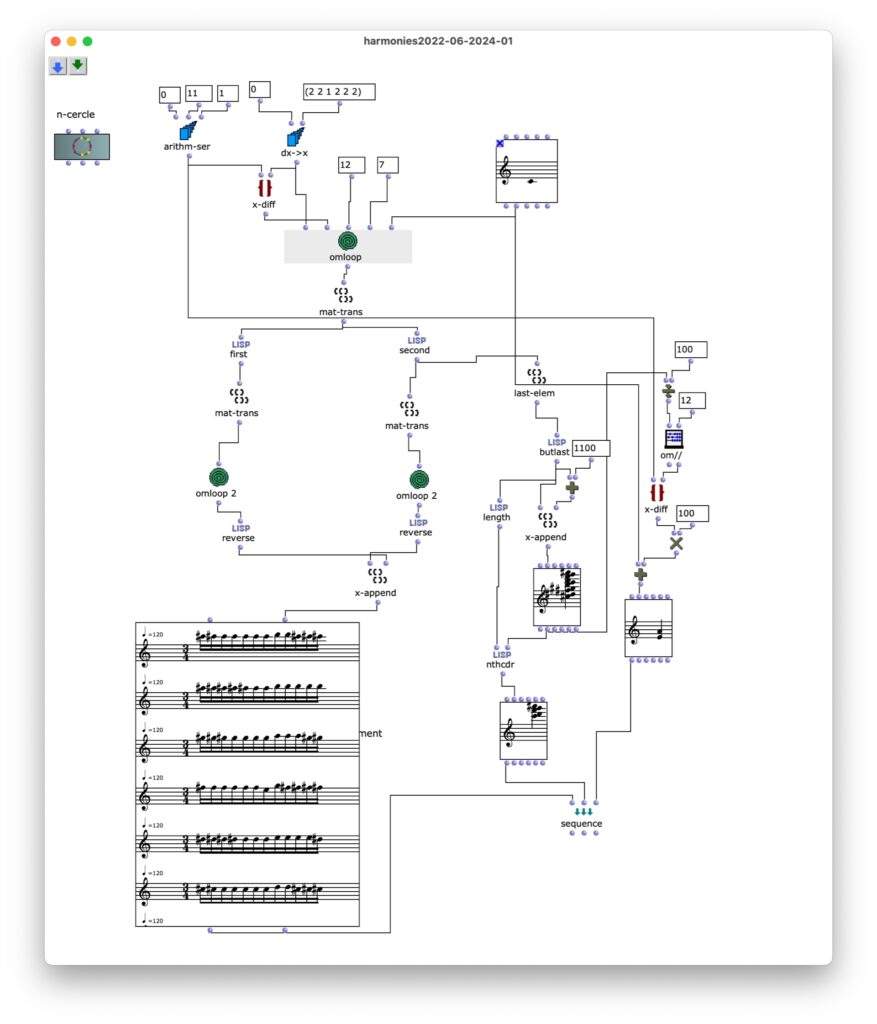

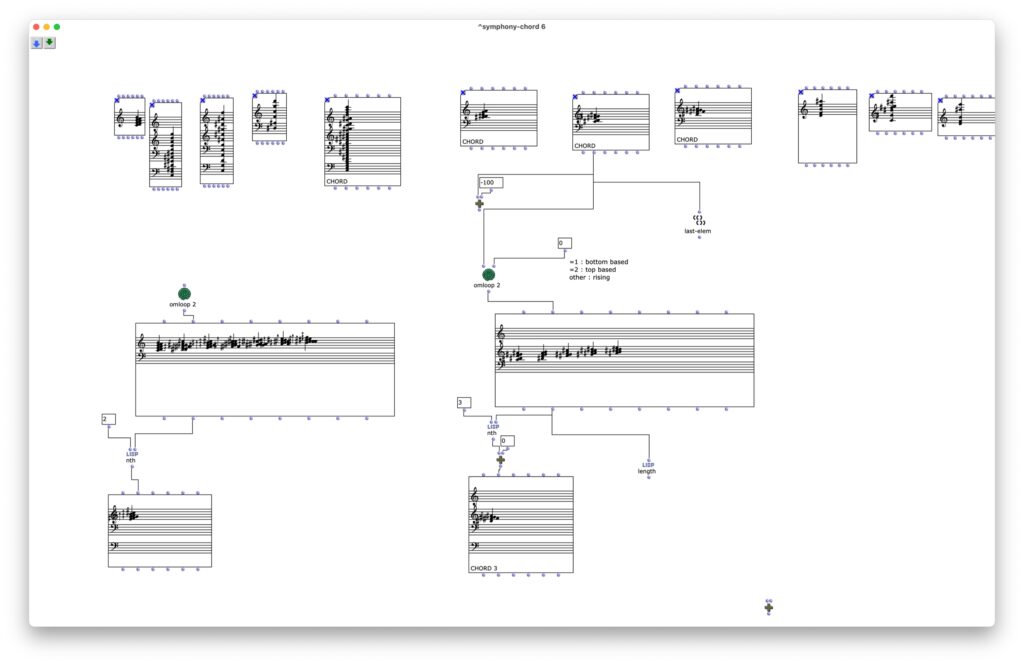

この一連の計算に用いたのは OpenMusic と呼ばれるアルゴリズム作曲計算ソフトウェアである。とはいえ時間さえかければ紙と鉛筆でも計算できる内容であり、一つ一つの演算は小学生の算数で理解できるものばかりである。

これで40分という総時間が黄金分割によってほぼ正確に(切り捨てによる若干の縮みが発生するが)指定されたテンポで区切られた。しかし前述の通りコンサート全体の所要時間の制限により計画全体の短縮を余儀なくされた結果、全体の2分割点までとした。その計算過程の切り捨ての結果、24分20秒を総時間とし、それを黄金比で16分割する形となった。テンポは 144, 128, 112, 96, 80, 72, 64, 48, 48, 64, 72, 80, 96, 112, 128, 144 と変化する。

このテンポの変更点では、パルスあたりの長さを同じくして次のテンポに繋げるという措置をとった(これは私の作曲の師匠であるミカエル・ジャレルが好んで使う手法でもある)。つまりテンポ144の[1]で16分音符1つ分のパルスは、次のテンポ128の[2]では9連16分音符1つ分のパルスと同じ長さとなる、という具合である。後半のテンポ48の[9]からテンポ64の[10]に行く時だけ、前の4×6連32分音符≒次の8分音符、という正確ではないが近似値を用いた。

そもそもこの黄金分割による時間区分は、『バルトークの作曲技法』(エルネ・レンドヴァイ著、谷本一之訳、全音楽譜出版社)にも言及されているものであり(最近はそれを疑う学説もあるらしいが)、近年ではジョナサン・ハーヴェイやトリスタン・ミュライユらが援用している。特にハーヴェイのコンピュータ音楽作品で鐘の音に基づく『死者を嘆き、生者を呼ぶ Mortuos plango, vivos voco』では、フィボナッチ数(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 のように、数列の最後の数とその一つ前の数の和を並べるもので、数が大きくなるほどその最後2つの数の比は黄金比に近づく)による秒数を決定した上でそれを8分割してセクションに割り当てており、本作の作曲プロセスの参照元であることは間違いない。しかしながら古典作品においても多く見られることである。筆者はブラジルからの帰国の飛行機でモーツァルトの交響曲第31番『パリ』を聴いていたところ、画面には横軸のバーでトラックの全体時間が表示され、第1楽章の展開部が終わって再現部に入ったところで、その横軸が黄金分割0.618(この比率は本作をふくめた筆者の作曲のあらゆるシーンにおいて視覚的に見慣れている)ほぼピッタリの長さを指していたのには心底ぶったまげた。

それでは、この交響曲の各部分を見ていこう。

[1] テンポ144

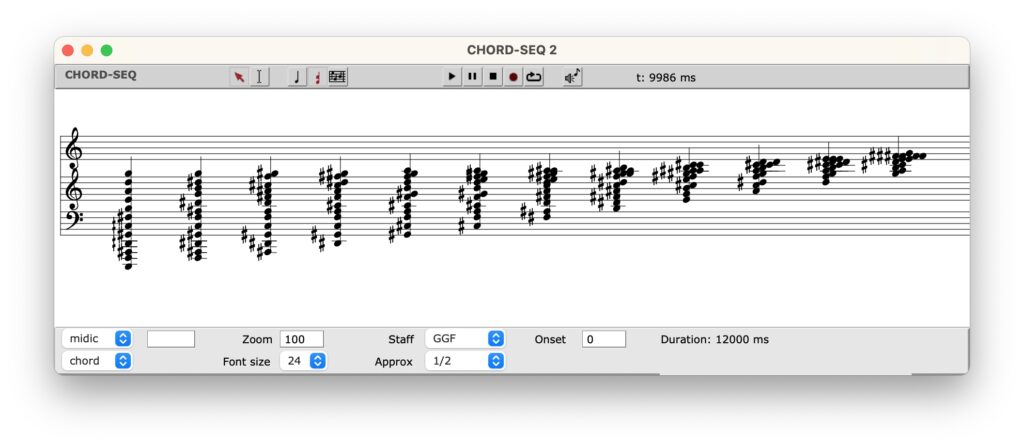

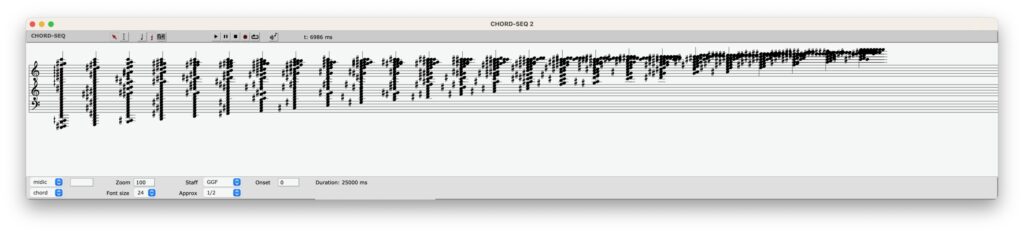

1オクターブ内の12半音のうちのディアトニックと、その構成要素の残りとなるペンタトニックの両者が常に同時に鳴り、素早いテンポ144の16分音符で交替する。

最初の音は、白鍵つまりC-Durの各音(以下ドイツ音名で記す。C, D, E, F, G, A, H)が弦楽器、残りの黒鍵(Cis, Dis, Fis, Gis, Ais)の各音が木管楽器で鳴らされる。次は五度圏をシャープ側に巡ってG-Durの各音(C, D, E, Fis, G, A, H)が弦楽器で鳴り、木管は残りの構成音(Cis, Dis, F, Gis, Ais)が鳴る。次はD-Durの各音(Cis, D, E, Fis, G, A, H)が弦楽器で鳴り、木管は残りの構成音(C, Dis, F, Gis, Ais)が鳴る。このようにして最後はF-Durの各音(C, D, E, F, G, A, B)が弦楽器で鳴り、木管は残りの構成音(Des, Es, Ges, As, Ces)が鳴る。これらはテンポ144の16分音符12個分で素早く通り過ぎる。

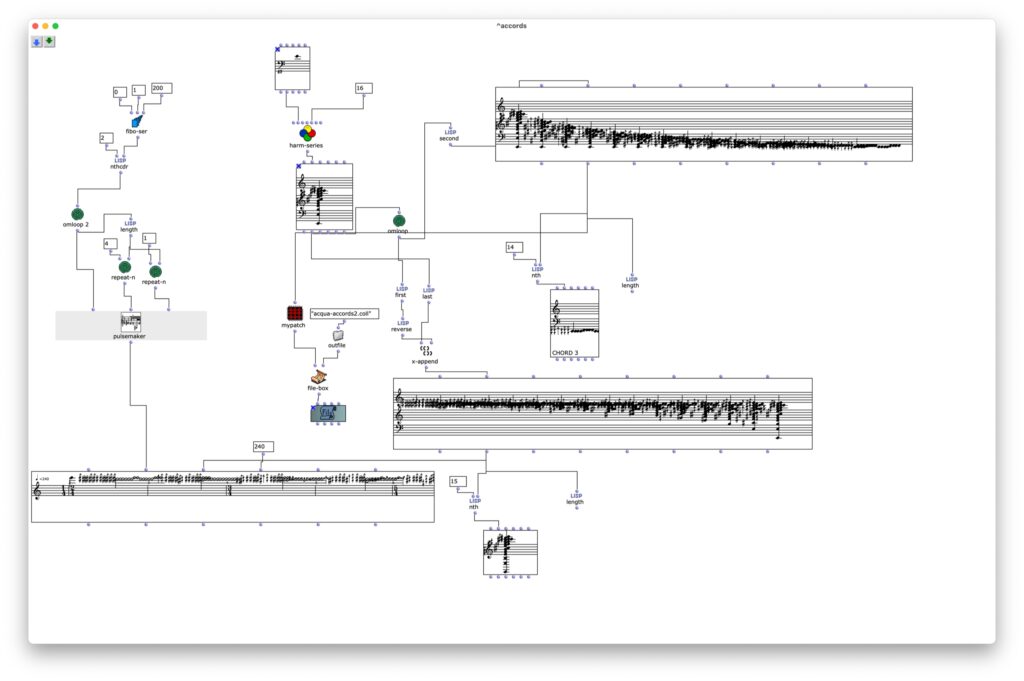

これを作成するOpenMusicのパッチの画像がこちらである。

その最後にあるディアトニックあるいはペンタトニックのいずれかが笙のように伸ばされ、そこにまたそれと対を成す12半音の残りのペンタトニックあるいはディアトニックが重なる。伸ばされる音は4分音符単位でフィボナッチ数により決定される。

これが最初に現れる2小節目は3+2/4 (5/4だが指揮の振り分けを確認しやすいようにこう書く)である。まず1拍目は木管の最後の音(Des, Es, Ges, As, Ces)が伸ばされる。2拍目から弦のフラジオレットにより、残りの構成音7音のうちの5音のペンタトニックを構成する(C, D, F, G, B)が鳴る。この構成音は木管で鳴っている構成音より半音低い。4拍目からホルンが4度の和音で(E, A)を鳴らし、12半音階全ての音が鳴る。

このようなやり取りを延々と繰り返す。連打音は基本的に12個単位で動くが、時折16分音符数個単位で切断される。それにより8分音符単位や16分音符単位の変拍子を生むが、これは最初に4分音符単位で割り振ったセクション全体の拍数に辻褄を合わせてある。伸ばし音は4分音符を単位としたフィボナッチ数が徐々に増えるため、だんだんと長い時間伸ばすようになる。

[2] テンポ128

完全5度、完全4度、長7和音の堆積とアルペジオに基づく自由なディヴェルティメント。

[3] テンポ112

2種のペンタトニック、(C, D, E, G, A)とそれより半音低い(H, Cis, Dis, Fis, Gis)、その残りの構成音で完全5度の和音となる(B, F)のアルペジオによりドデカフォニーが形成される。この構成音の選び方は[1]と共通する。しかしシェーンベルクのようにこのセリーから反行形や逆行形を作るのではなく、その構成音がアルペジオの反復の中で徐々に入れ替わる。それと対比されるものとして、Eの基音上に(B, D, Fis, F, Gis, Cis, A, Dis, G, H, Dis)の11音からなる別のセリーが現れ、これは先のセリーの最後のDisを共通軸として反行逆行形(Dis, G, Cis, B, A, D, F, E, Gis)を形成し、一つのメロディとなる。セリーが12音ではなく低音ドローンを持つ11音であり、さらにその反行逆行形と共通軸を持つことが肝要であり、これが出だしのペンタトニックで構成される調性的・協和音的なセリーと対を成す。ドローンはE, H, Fisと完全5度で推移した後、そこからFis, H, E, A, D, G, C, F, B, Es, As, Desと完全4度で動き、第1のセリーと組み合わされる。完全4度の堆積は[2]と共通する。

なお、このセクションは先にピアノ曲として作曲した単独作品『野の花のような小品 Pezzo come un fiore in campo』をオーケストレーションしたものである。

[4] テンポ96

弦のペンタトニックによる和音がグリッサンドで動き、その間をクラリネットの微分音アルペジオが縫っていく。このクラリネットの微分音は、最初にディアトニック(E, Fis, Gis, A, H, Cis, Dis)が提示された後に、それをその構成音のそれぞれの音を基音として周波数移調 (Frequency Shift) させたものである。E4は329.228Hz, Fis4は369.994Hz, Gis4は415.305Hzである。E4とFis4の差は 40.766 であり、Gis4とFis4の差は 45.311 である。同じ長2度の音程でも周波数の差の数値には違いがあり、これは音が高くなるほどその数値は大きくなる。

この周波数の差を維持したまま今度はFisの音高を基音とし、Fis4の周波数に先ほどのE4とFis4の差の数値を足すと 369.994 + 40.766 = 410.76 という数値となり、Gis4 の周波数 415.305 Hzよりも若干低い音高となる。これは音が高くなるほどその誤差は大きなものとなっていき、微分音程が生まれる。

この微分音程をどこまで正確に取るかが肝要となってくるが、現代音楽の作曲家と演奏家を同時に対象とした各楽器ごとの奏法の解説本というものが、ベーレンライターをはじめとする複数の出版社から多く出ており、木管楽器はほぼ全てにおいて、8分音単位での指遣いが一覧で参照できる。しかし、単音を伸ばすだけであれば8分音単位で微分音を書いても良いが、[4]のテンポは96であり、ここに7連8分音符(16分音符に近い速さ)で細かく動く場合は、8分音単位での微分音は困難を極める。4分音単位だとしても、連続して微分音が出てくる場合はやはり困難なのだが、4分音の近似値で割れば通常の半音音程が混じる率は8分音に比べて高くなり、奏者にとって若干の負担の軽減になる。このためこのセクション[4]で指定した微分音程は全て4分音に基づく。

なお、この[4]で指定されるテンポ96は冒頭[1]のテンポ144の3分の2であり、[4]における6連16分音符は[1]における16分音符と同じ速さであるため、[4]の最後に[1]の連打が回想されるが、ここではディアトニックとペンタトニックは同時には鳴らず交互に鳴らされる。

[5] テンポ80

Eに基づく16の自然倍音和音がクライマックスで鳴らされる。今度はこれを音程によるセント単位の比率で圧縮することにより、微分音程を導き出す。周波数移調で微分音を求める[4]とは別のやり方である。E7の単音から始まり、徐々に和音の音程が広がっていき、クライマックスで自然倍音和音となり、今度はそれを下方に圧縮して、最後はE1の単音となる。

ここの微分音は単なる伸音か、あるいは通常の半音音程とのトレモロなので、8分音単位で指定してある。最後に第7及び第9から第16までの倍音が木管で鳴らされ、それは次のセクション[6]へと継続する。

この微分音程の取り方は、拙作の『ピアノ協奏曲第1番』と共通する。

[6] テンポ72

前のセクション[5]の最後で鳴ったEの高次倍音による微分音和音が継続する中、低音で半音単位の動きによるメロディが形成される。この[6]はテンポ72で、冒頭[1]のテンポ144のちょうど半分であるため、[1]の16分音符連打が32分音符で再現される。それを回帰点とし、今度は木管の中高音域で、逆行形のメロディが半分の音価つまり倍速で再現される。もう一度32音符連打で[1]が再現された後、[7]に移る。

[7] テンポ64

ヴァイオリンの完全5度がグリッサンドでゆっくりと下降し、その中を完全5度堆積のアルペジオと、それに基づく周波数移調の音程圧縮による微分音程のアルペジオが重ねて置かれる(superposition)。[2]と[4]の手法を組み合わせた、展開というよりは回想の部分である。

[8] テンポ48

完全4度及び完全5度堆積およびそれの周波数移調による微分音の和音による弦のピッツィカートが提示される。テンポ48は[1]のテンポ144の3分の1であるため、6連32分音符で[1]の16分音符連打が回想され、弦のピッツィカートと並置される。

このOpenMusicパッチは[4]で提示したものと共通し、入力する和音を変えただけである。

ここまでがソナタ形式における提示部であり、これら各セクションはそれぞれ8つの主題である。標準的なソナタ形式は2つの主題を持ち、ブルックナーなど後期ロマン派以降の大規模な交響曲では第3主題までを持つものも少なからずあるが、この交響曲では第8主題までを持つと考えて良い。主題が多く、のちにそれを展開するという点では、私の(実際に演奏された中では)前作にあたるオーケストラ作品『綺麗に咲く千の花とともに Con mille fiori che sbocciano così belli』は、単一主題となる序奏と10の変奏を提示し最後にそれらの展開部となる長いセクションを持つ一種の交響変奏曲であり、それと近似する性格であるとも言える。あるいはメシアンの『トゥランガリーラ交響曲』が、全10楽章のうち第8楽章で「愛の展開」と名乗り、それまでの素材を展開するために一つの楽章を設けていることも連想されるだろう。私自身にとってのソナタ形式の展開とは、それまでに提示したすべての素材を同時発生させて、その上で何か別のものに止揚させる有機的な展開を理想とするものなのである。

全体の黄金分割点を挟んで、ここから展開部に移る。意味合いにおいては重要なクライマックスとなるが、音響はおとなしく始まる。音響が飽和するという意味においてのクライマックスは、この後半の9から16を黄金分割する[12]の最後がそれに当たる。

[9] テンポ48 (Lo stesso tempo)

トロンボーン3本が交代で2声部の完全5度をグリッサンド上行する。これは[7]の素材の展開である。[1]の連打音をはじめ、[3]や[5]の素材が重なり、このセクションでのクライマックスを形成する。

[10] テンポ64

前半はリズム的な展開。後半は[2]後半の長7和音の周波数移調による微分音の展開。

これもOpenMusicパッチは[4]で提示したものと共通する。

[11] テンポ72

様々な素材の並列(juxtaposition)によるモンタージュ的な部分。

[12] テンポ80

このセクションの最後は、後半の展開部全体における黄金分割点である。主に[2]と[5]の素材により、Hの自然倍音([5]のEの倍音の属音に当たる)とFの自然倍音が重なり合って音響が飽和し、全体のクライマックスを形成する。ソナタ形式でいうところの展開部の最後のオルゲルプンクトに相当する。

[13] テンポ96

低音の半音クラスターがすぐにフィルタリングされてディアトニックのクラスターとなり[1]の素材が回想されて、ゲネラルパウゼにより緊張が最大限に高まったのち、[1]の連打音素材が徐々に減速する。弦がディヴィジ2パートから1パートずつに結束する。ここからは再現部と捉えて良い。

[14] テンポ112

[4]と[6]の素材が再現されたのち、[2]の完全4度と完全5度の堆積、[3]のセリーが再現され、そのまま単にテンポアップして[15]に接続する。

[15] テンポ128

[2]後半の素材が再現されたのち、[2]前半や[5], [7]など様々な素材が重なり合い、再度音響が飽和するクライマックスを形成する。

[16] テンポ144

[1]の再現で一気呵成に全曲を閉じる。

展開部以降の説明をいささか簡易に書き飛ばした感はあるが、私が目指したのは単なる素材同士の重なり合い(superposition)や並置(juxtaposition)にとどまらず、(繰り返し書くが)素材が有機的に変化を起こす止揚としての展開部であり、そのまま再現部を経てコーダに流れる構造となった。

当初の40分32分割の案では、最初の[8]での4分割点以降、[9]から[32]までの分割点でいうところの4分の3、時間でいうところの約3分の2から5分の3くらいを延々と展開部に当て、[16]の黄金分割点でクライマックスに至り、その後半で再現部やコーダを形成するという考えだった。しかし結果的にこの最終的な完成形では、提示部のみで全体の半分強(全体を1としての0.618)である黄金分割点までを占め、残りの0.382が展開部となっている。展開部に当てる割合が少ないわけだが、結果的に音楽全体の流れがスッキリしたようにも思う。

また、前回、前々回で散々述べたように、ブラジルでの体験をもとに一からこの曲を作ったわけではなく、あくまで7割は出来かけている状態でブラジルに持っていき残りの3割を仕上げたのであるが、特に[9]以降の展開部において、主に打楽器の選択やリズム操作の面で、ブラジル滞在の影響が少なからずあるということは申し上げておきたい。聞こえ方によっては、それは表面的なサンバの模倣のように聞こえるかもしれない危惧はあるが、リズム的な展開の一過程として取り入れたものである。特に「アタバキまたはコンガ」と指定して(ほぼコンガになるだろうが)3個1組で使用したことについては、前回執筆したカンドンブレを見学した影響が大きい。

ブラジルでの印象に基づいて一から別の曲を作ることについては、数年後の近い将来に『交響曲第2番』を作ることで応えようと思う。

最後に、私にとって交響曲を書くということは、展開部を代表とする構造の妙義を作り上げるということである。そうした有機的な音楽構造こそが作曲家の職人芸であると言っても良いだろう。この点でまず、2年間の作曲期間中、そしてそれ以前の私の大半の作曲人生で常に座右に置き、事あるごとに参照しているのが、ルトスワフスキ『交響曲第3番』である。これは単一楽章で約32分の作品であり、無調で且つテンポフリーな部分を多く持ちながら、明確な中心音Eと、主題を3つ持ち、後半に長い展開部を持つ、伝統的なソナタ形式で書かれている。前衛性と伝統性が共存する、理想的な美学を持つ作品である。

その上で、汎調性的な協和音が鳴っている瞬間というのはこれまでの自作にも少なからずあるのだが、こうしたディアトニックやペンタトニックといった調性的な素材を剥き出しにすることは、これまでの自分の作品ではほとんどおこなってこなかった。今回曲の出だしから真っ先にそれを試みたのは、近年の特に日本における自分より若い世代の作曲家が、積極的にそうした「調性的な」素材を用いつつ、決して退嬰的にならず独自の美学を持つ優れた作品を少なからず作曲しているという事実を、特に私の帰国後の2018年以降より幾度となく見てきたからである。代表であえて一つ書くと、辻田絢菜『Collectionism VII / “QUN”』を挙げたい。これら特定作品を直接引用するといったものは私のこの交響曲には含まれないが、それらに対する自分の「返歌」が本作であると述べておこう。

(2024/7/15)

——————————-

今堀拓也 Takuya Imahori

プロフィール

玉川大学文学部芸術学科卒業、パリ・エコール・ノルマル音楽院修了、フランス国立音響音楽研究所IRCAM作曲研修課程修了、スイス・ジュネーヴ州立高等音楽院修士課程修了。2017年イタリア国立ローマ・アカデミア・サンタチェチーリア研究科課程を満点賞賛付き最高位評価で修了。ならびにミラノ市立クラウディオ・アバド音楽学校指揮予備科修了。土居克行、三界正実、平義久、ジャン=リュック・エルヴェ、フィリップ・ルルー、ミカエル・ジャレル、ルイス・ナオン、イヴァン・フェデーレに作曲を師事、ローラン・ゲイ、杉山洋一に指揮を師事。2001年ガウデアムス賞(オランダ)受賞。ドナウエッシンゲン音楽祭(ドイツ)、ラジオフランス・プレザンス音楽祭などで作品が演奏。2018年4月より6月までオーストリア共和国文化庁ウィーン芸術レジデンス招聘作曲家に選出。2019年バーゼル作曲コンクール(スイス)第3位受賞。同年、イタリア共和国マッタレッラ大統領よりゴッフレード・ペトラッシ賞奨学金を受賞。2020年、KLANG!国際作曲コンクール(フランス)で第1位およびモンペリエ国立オペラ管弦楽団特別賞を受賞。2024年3月より5月までブラジル・イタパリカ島の芸術レジデンス・サカタールに選出され滞在。

植物や山河の自然に着想を得た作品が多く、単に詩的な感動だけでなくそれらに潜む数学的なフォームなどを作曲システムに活かしている。

今後の予定

オーケストラ・プロジェクト2024

2024年11月27日(水) 19時開演(18時30分〜プレトーク)

東京オペラシティ コンサートホール

大井剛史 指揮、東京フィルハーモニー交響楽団

今堀拓也 『交響曲第1番 Prima Sinfonia』 新作初演

http://www.orch-proj.net/

今堀拓也 作曲個展 vol. 2

2025年1月29日(水) 19時開演

杉並公会堂 小ホール

(詳細未定)

今堀拓也 ウェブサイト

https://takuyaimahori.mystrikingly.com