小人閑居為不善日記|仁菜は誰に中指を立てるべきだったのか――《ガールズバンドクライ》について|noirse

仁菜は誰に中指を立てるべきだったのか――《ガールズバンドクライ》について

Who Should Nina Have Raised the Middle Finger to?

Text by noirse : Guest

1

1994年4月5日、カート・コバーンが自殺した。カートはNirvanaというバンドで1991年にメジャーデビュー、もともとマイナーなパンクやハードコアを好んでいたが、予想を超える成功と世界的な名声を得て、理想とのギャップに苦しみ、ショットガンを手にすることになる。

ロックはもともと反体制の音楽だった。1960年代後半、アメリカの学生やヒッピーは、メッセージ性の強いロックに後押しされながら政治運動に取り組んた。しかしニクソンが大統領選に勝利し、マンソン事件が起き、革命は幻想だったと誰もが悟った。その後ロックは商業主義に移行、ジョセフ・ヒースとアンドルー・ポターが論じた通り、「この種のカウンターカルチャーの反逆こそが消費資本主義を新たに活気づけた」(《反逆の神話》)。カートの死は、ロックという「反逆の神話」に夢を託しすぎたゆえの悲劇と言えるだろう。

カートの死から30年後の翌日に当たる4月6日、《ガールズバンドクライ》というアニメが始まった。封建的な父親に反発し、いじめに遭っていた高校を中退した井芹仁菜は、上京して憧れのバンド「ダイヤモンドダスト」のメンバー、河原木桃香と出会う。桃香は商業的成功へと方向性を変えたダイヤモンドダストを脱退していて、意気投合した仁菜と「トゲナシトゲアリ」を結成する。すぐに怒りに燃えて中指を立てる仁菜の、困り者だが嫌いになれないキャラクターや、他のトゲナシトゲアリのメンバーの魅力などにより《ガルクラ》は人気を呼び、今期の話題作となった。

カートの死から30年後の翌日に当たる4月6日、《ガールズバンドクライ》というアニメが始まった。封建的な父親に反発し、いじめに遭っていた高校を中退した井芹仁菜は、上京して憧れのバンド「ダイヤモンドダスト」のメンバー、河原木桃香と出会う。桃香は商業的成功へと方向性を変えたダイヤモンドダストを脱退していて、意気投合した仁菜と「トゲナシトゲアリ」を結成する。すぐに怒りに燃えて中指を立てる仁菜の、困り者だが嫌いになれないキャラクターや、他のトゲナシトゲアリのメンバーの魅力などにより《ガルクラ》は人気を呼び、今期の話題作となった。

わたしも《ガルクラ》はおもしろいと思う。しかし一方で、根本的な欠陥を指摘せず にはいられない。それはロックをモチーフにしたアニメだから起こり得ることだが、音楽やアニメという垣根を越える、普遍的な問題でもある。

2

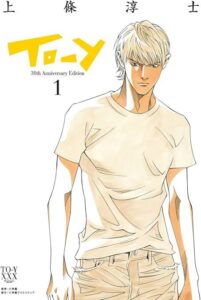

本題に入る前に、ロックを扱ったマンガやアニメの流れについて、大まかに触れておきたい。ロックが生んだ「反逆の神話」は、結局資本主義に屈していった。上條淳士の《TO-Y》(1985-87)を読めば、ロックは資本に呑み込まれていくものという醒めた視点と、それでも反逆というイメージを拭い去ることができないという感情、その相克によってこの作品が成立していることが分かる。

本題に入る前に、ロックを扱ったマンガやアニメの流れについて、大まかに触れておきたい。ロックが生んだ「反逆の神話」は、結局資本主義に屈していった。上條淳士の《TO-Y》(1985-87)を読めば、ロックは資本に呑み込まれていくものという醒めた視点と、それでも反逆というイメージを拭い去ることができないという感情、その相克によってこの作品が成立していることが分かる。

主人公のトーイはパンクバンドのボーカルで、レコード会社に対しても反抗的だが、60年代の学生やヒッピーのように「反逆の神話」を信じているからではない。トーイはロックで社会や世界が変えられるとは思っていない。しかし「反逆の神話」に囚われているため、確固たるヴィジョンがあるわけではないが、周囲に反抗せざるを得ない。

《TO-Y》はその後のロックものマンガの定型となり、ハロルド作石の《BECK》(1999~2008)や矢沢あいの《NANA》(2000~)もその方法論に則って描かれている。しかしバブル経済へ突入していく最中に連載された《TO-Y》の方法論が、バブル崩壊後もずっと通用するわけがない。

原作マンガが2007年から2012年まで連載され、2009年から翌年にかけてTV放送されたアニメ《けいおん!》は、そうした音楽ビジネスから距離を置いて描かれている。高校生の平沢唯は、軽音部に入部したのをきっかけに、ロックにのめり込んでいく。しかし唯やバンドのメンバーは、CDデビューや武道館を目標にすることはなく、自分たちの好きな音楽を小規模のコミュニティで楽しめればいいと考えている。《けいおん!》のこうした姿勢は、日本経済の下降に伴い縮小の一途を辿る音楽業界を考えると、現実的と言えるだろう。

原作マンガが2007年から2012年まで連載され、2009年から翌年にかけてTV放送されたアニメ《けいおん!》は、そうした音楽ビジネスから距離を置いて描かれている。高校生の平沢唯は、軽音部に入部したのをきっかけに、ロックにのめり込んでいく。しかし唯やバンドのメンバーは、CDデビューや武道館を目標にすることはなく、自分たちの好きな音楽を小規模のコミュニティで楽しめればいいと考えている。《けいおん!》のこうした姿勢は、日本経済の下降に伴い縮小の一途を辿る音楽業界を考えると、現実的と言えるだろう。

しかしその後の日本は、震災とコロナを経て、さらに衰退の一途を辿っていく。そんな中で《ガルクラ》で起きているのは、ロックもののマンガやアニメにおける先祖返りと言える。《けいおん!》は資本主義と距離を取るが、《ガルクラ》の仁菜は、トーイのように反抗してみせる一方、レーベルと契約することにも抵抗はなく、トーイ以上に具体的なヴィジョンがない。《けいおん!》への道がジャンル的な進歩だとすれば、《ガルクラ》はそれに逆行している。

けれども相違点もある。この春は《ガルクラ》に加え、《夜のクラゲは泳げない》や《ささやくように恋を唄う》と、ガールズバンドを描いたアニメが3本あった。ところが3本とも、音楽に向かうための理由が「〇〇を見返してやりたい」という感情、つまりルサンチマンにあった。

ルサンチマンで創作に向かうことはあるだろうし、そうしたモチベーションを否定するつもりもない。とはいえ、音楽に限らずモノ作りというものは、それだけでは長続きしないだろう。この3本を見ていると、音楽がルサンチマンのために用意された道具に過ぎず、別の表現方法でもよかったのではないかと思えてしまう。

さらに重要なのは、仁菜の怒りの対象だ。彼女が中指を突き付けるのは、トゲナシトゲアリやダイヤモンドダストのメンバー、知人、周囲の人間がほとんどだ。トーイがレーベルやTV局など音楽業界を相手にしたのとは違い、社会に噛みつくことはしない。

《ガルクラ》の問題はここにある。仁菜の怒りの矛先は、根源に向かわないように、意図的にズラしてある。ではその意図とは何か。

3

《ガルクラ》からは端々にマッチョイズムの片鱗を見て取れる。たとえばトゲナシトゲアリのベーシスト、ルパのベースプレイは、90年代を代表するバンド、Red Hot Chili Peppersのフリーを意識していると思われる。彼らは時代錯誤なほどマッチョなバンドとして知られていて、メンバーは筋骨隆々、初期はステージですぐ脱ぎだすので有名で、全裸で局部に靴下を付けただけのジャケットも話題になった。

フリーは現役最高のベーシストのひとりで、派手なプレイも画面に映えるだろうし、モデルにしたいと思うのも理解はできる。だがたとえばトーキング・ヘッズのティナ・ウェイマスのように、テクニックがありプレイも特徴的な女性ベーシストも存在する。何故ルパのモデルは、マッチョなフリーでなければならないのか。

仁菜はすぐに中指を立てる。この行為はファックサインと呼ばれるもので、サインの形状がペニスの見立てであることに由来する。もちろん女性ロッカーやハリウッド女優など、女性でも中指くらい平気で立てるが、《ガルクラ》のようにそれを繰り返し何度も強調させ、キャッチーなイメージとして押し出してくると、首を傾げてしまう。

次は各話タイトルを確認してみよう。どのタイトルも、主に1980~2000年代に活躍したミュージシャンやバンドの曲タイトルから取られている。ところがすべて並べてみると、それも男性ばかりで統一されていることが分かる。

タイトルの元になったバンドは、それぞれ遠藤賢司(遠藤だけバンドではない)、 ゆらゆら帝国、eastern youth、フィッシュマンズ、サンボマスター、 フラワーカンパニーズ、スピッツ、GOING STEADY、The Groovers、くるり、 GOING UNDER GROUND 、THE BLUE HEARTS(〈世界のまん中〉という曲は GOING UNDER GROUND とTHE BLUE HEARTSのどちらから採ったのか判断できないが、どちらでも不思議ではないので両方挙げておく )、RCサクセション、神聖かまってちゃん、だ。このうち、デビュー時から女性メンバーが在籍していたのは神聖かまってちゃんだけ。あとはくるりとeastern youthに途中から女性が加入したくらいで、あとは全員男性だ。

また、男らしい名前が目立つのも特徴だ。遠藤賢司の代表曲は〈不滅の男〉だし、情念をぶつけてくるようなeastern youthやフラワーカンパニーズを男くさいと形容しても否定する人はいないはずだ。The Grooversの骨太なサウンドもしばしば男らしいと表現されるし、THE BLUE HEARTSの甲本ヒロトやGOING STEADYの峯田和伸、神聖かまってちゃんのの子は、ステージで全裸になるので有名だ。男くささをあまり感じないバンドもあるが、それでもこのチョイスは偏っているだろう。

女性だけのバンドも、国内だけでも山ほど存在する。男にはできない表現に徹したり、男性主体のロックシーンで異彩を放ったものに限っても、少年ナイフ、ゼルダ、赤痢、Nav Katze、OOIOO、にせんねんもんだい、あふりらんぽ、チャラン・ポ・ランタン、おとぼけビ~バ~、CHAIなど、あまたいる。にもかかわらず、何故男のバンドで統一されてしまうのか。

おそらく《ガルクラ》の主要スタッフは、90年代に10代から20代を過ごした、現在40代から50代くらいの世代なのだろう。制作陣はかつてこれらのバンドを愛聴していて、その残影をトゲナシトゲアリに重ねているのだろう。ちなみに《ガルクラ》の製作総指揮、エグゼクティブプロデューサー、プロデューサー、監督、脚本、音楽プロデューサー、劇伴担当者は、全員男性である。わたしにはこれは、付き合っている彼女に自分の趣味を押し付けようとする、いけすかない男のように映る。

音楽についてはどうか。トゲナシトゲアリの楽曲はボカロ以降のロックという程度の特色で、性差はあまり感じられない。とりわけマッチョということはないが、女性らしいということもない。女性だから女性らしい音楽をやるべきだとも思わないが、《ガルクラ》の制作陣は、ことさら女らしくしようとは思わなかったろう。

《けいおん!》では、ごはんについて歌った〈ごはんはおかず〉など、女の子らしい「ふわふわ」な歌詞になるように意図されている。これはガールズバンドの旗手のひとつ、少年ナイフに近い感覚で、彼女たちは食べものや猫についてなど、それまでロックとはあまり結び付くことのなかった題材を積極的に歌詞にしていった。《けいおん!》は監督や脚本など、いくつかの重要なポストを女性が担っており、音楽に関しても突き詰めて考えているが、《ガルクラ》では制作陣が好んだ音楽をノスタルジックに投影させるだけで、《けいおん!》のような意識は感じ取れない。

4

こうした図式は作品内に留まらない。トゲナシトゲアリのメンバーの声優は、すべてオーディションで選ばれた新人だ。全員楽器が弾けるのが特徴だが、16歳から23歳とまだまだ若い。つまり《ガルクラ》の制作陣は、彼女たちに活躍の機会を与える代わりに、自分たちが享受したノスタルジックなロックのイメージを付与したことになる。

こうも言い換えられよう。《ガルクラ》のオーディション手法はロックバンドというよりアイドルのそれで、実際脚本を手掛けた花田十輝はアイドルアニメ《ラブライブ!》シリーズで知られた人物だ。人気ゲームの《アイドルマスター》シリーズでは、プレイヤーが男性プロデューサーとなってアイドルを育成し、その見返りとして彼女たちから好意を持たれるという構図になっている。《ガルクラ》にはそうした男性プロデューサーのような存在は出てこないが、「その男」は透明人間のように、トゲナシトゲアリの背後に貼りついている。

《アイドルマスター》のプロデューサーの存在は、わたしにはやや気持ち悪く感じられるのだが、そこに存在するだけで男の加害性が可視化されるため、最低限の誠実さを留めているとも言える。少なくとも気配を消したまま少女たちに影響を与えたいと願う《ガルクラ》の「男たち」ほどは不愉快ではない。

「男たち」の意図についてはもうひとつ気になる点がある。仁菜の怒りの対象は女性ばかりだ。トゲナシトゲアリのメンバーを抑圧するのも 、ドラムの安和すばるの場合は祖母であり、キーボードの海老塚智にとっては母親。桃花も脱退したダイヤモンドダストに複雑な感情を抱いているが、このバンドのメンバーも全員女性だ。

かつてフェミニズム作家のケイト・ミレットは、女性同士で非難し合うのではなく、互いに手を組み連帯することで状況を変えていくべきと説き、それをシスターフッドと呼んだ。《ガルクラ》の「男たち」は、女性同士いがみ合うことでドラマが駆動するように仕向けており、その矛先を男に向かわせようとはしない。

唯一、仁菜が父親と向き合う場面だけは例外だが、全面対決は回避され、彼はすぐに娘の支援者に転向してしまう。「男たち」は、仁菜が父親を乗り越え、屈服させるところは描きたくなかったのだろう。ただし、仮に父親が敗れたとしても、「男たち」は痛くもかゆくもなかっただろう。何故ならば仁菜が反抗すべき真の「父」は、《ガルクラ》の制作者たちだからだ。

5

ここで注目したいのは「エモ」である。前述したeastern youth、サンボマスター、GOING STEADY、 GOING UNDER GROUNDは、エモというロックのサブジャンルにまとめることができる。エモの代表的バンドであるウィーザーは、負け犬ロックとでもいうようなイメージを持たれている。たしかに「ぼくらは負け犬なんだ」(〈The Underdogs〉)と歌うウィーザーは、ロックが持つ敗者のイメージを引き継いでいるだろう 。

60年代にロックの革命の夢が潰えたのち、70年代初頭にジェイムス・テイラー、ジャクソン・ブラウン、ニール・ヤングらによって広まったシンガーソングライターブームは、革命の「敗者」の傷ついた心を癒したために広範な人気を得たと言われる。

その後、「敗者」や「負け犬」という言葉はロックのひとつのキーワードになっている。The Smithは「ぼくらはみじめに見えるかもしれない」(〈Hand in glove〉)と歌い、Nirvanaは「負けたり自分をだますのもおもしろいだろ」と叫び(〈Smells Like Teen Spirit〉)、 Radioheadは「ぼくは気持ち悪くて変なやつなんだ」と自嘲し(〈Creep〉)、ベックは「おれは負け犬さ、とっとと殺してくれ」(〈ser〉)とうそぶいた。ウィーザーやエモ・バンドの歌もこうした「敗者のロック」の系譜にある。

その後、「敗者」や「負け犬」という言葉はロックのひとつのキーワードになっている。The Smithは「ぼくらはみじめに見えるかもしれない」(〈Hand in glove〉)と歌い、Nirvanaは「負けたり自分をだますのもおもしろいだろ」と叫び(〈Smells Like Teen Spirit〉)、 Radioheadは「ぼくは気持ち悪くて変なやつなんだ」と自嘲し(〈Creep〉)、ベックは「おれは負け犬さ、とっとと殺してくれ」(〈ser〉)とうそぶいた。ウィーザーやエモ・バンドの歌もこうした「敗者のロック」の系譜にある。

先の4つのバンドだけでなく、フラワーカンパニーズや神聖かまってちゃんも、エモバンドと見ていいかもしれない。トゲナシトゲアリの楽曲も、エモに寄せて設計されていると考えていいはずだ。実際に彼女たちの音楽をエモと評するキャッチも目にした。

仁菜は執拗に数字や勝負にこだわるのだが、こうした「敗者のロック」の系譜と、エモ好きと思われる制作陣の趣味を考えると、それは妥当なのだろう。「男たち」はトゲナシトゲアリを勝ち負けの世界に誘い込み、しかしけして勝たせることはせず、敗者の美学を押し付けていく。最終回も、いわば「試合で負けて勝負に勝った」というような展開になるのだが、ここにはそういったレトリカルな「敗者の美学」を若い女性に噛み締めさせたい という欲望を感じる。

負けること自体は悪くない。しかし《ガルクラ》の場合、「敗者の美学」に誘い込まれること自体が罠となる。

敗者の美学は、ある時代までの文化的特徴だった。ロックと同じように60年代に勃興し、「反逆の神話」に一役買ったアメリカンニューシネマもまた、敗者や負け犬を率先して描いた。こうした美学は、少なくとも40代以上の音楽好きや映画好きには強く共有されているものだ。

かつて江藤淳は《成熟と喪失》で第三の新人の作品群を取り上げ、第二次大戦における「父の敗北」が母を狂わせ、息子への抑圧となって表れるとし、そうした状況下において息子はあえて父としてふるまうことで、治者として成熟すると論じた。

また批評家の内藤千珠子は『「アイドルの国」の性暴力』において、男たちは自らが引き受けるべき敗戦などの敗北体験を、アイドルや慰安婦などの女性に押し付けることで忘却しようとすると説いた。《ガルクラ》における敗北とは、内藤の指摘そのものなのだろう。《ガルクラ》制作陣の個々のパーソナリティは知らないが、世代的な共通認識として「敗者の美学」が刷り込まれており、それが心の何処かで共鳴したままくすぶっていて、出口を求めて噴出した結果が《ガルクラ》だったのだろう。そうでなければあのような最終回にはならない。

そしてそれは、江藤が論じた「成熟」でもあるのだろう。《ガルクラ》の「男たち」は、トゲナシトゲアリにエモくロックさせることによって、父としてふるまい、治者として君臨することを欲望し、そしてそれに成功したのだ。

6

最後に、《ガルクラ》の舞台になった川崎について触れておこう。川崎駅付近には川崎ラゾーナなど大規模な商業施設がいくつもあり、きらびやかな街ではあるが、一方で貧困問題を抱えており、暴力団やドラッグが横行するなど、暗部を抱えていることでも有名だ。

川崎を象徴する存在として、貧しい環境から日本を代表するラップグループにまで上り詰めたBAD HOPがよく知られている。《ガルクラ》の舞台の選択には、トゲナシトゲアリを反抗的なイメージで売り出したいという意図が感じられる。

ただ忘れてはならないのは、川崎が、日本のロック史においてエポックとなったバンド、キャロルが誕生した地でもあるということだ。広島から上京してきた矢沢永吉が、川崎駅近くの楽器屋に貼ったメンバー募集の呼びかけをジョニー大倉が見かけて、連絡を取ったのが結成のきっかけだった。

キャロル全盛期、大倉は、自らが在日韓国人2世であることをカミングアウトした。幼い頃に父親が死に、川崎に移り住んで母親の手ひとつで育った大倉は、貧しく、差別やいじめに晒される少年時代を送った。キャロルの歌詞は大倉が担当していて、バンド名やバンドのコンセプトを決めたのも大倉だ。大倉がいなければ、彼らの成功はなかったかもしれない。 BAD HOPは、ジョニー大倉がかつて切り拓いた道を、知らず知らずのうちに歩んでいるとも言える。

だが一方で大倉は、生い立ちも関係するのか破滅的な性格で、ドラッグに手を出し精神病院に入院、バンドは解散してしまう。大倉は矢沢と対立、関係が回復しないまま、10年前に病死した。

ルパの母親は日本人だが父親は南アジア人らしく、この辺りに大倉やBAD HOP、川崎の多文化共生への目くばり を利かせているようにも思える。しかしその実質的な効果はあやしい。トゲナシトゲアリは誰ひとりとして川崎の出身者ではなく、貧困に耐えながら川崎で育ったわけではない。もし《ガルクラ》に川崎の貧困問題や移民問題を重ねたとすれば、それは都合よく借り受けられた偽りの意匠に過ぎない。

もちろん《ガルクラ》にもっとヘヴィでシリアスな社会問題を絡めるべきと言いたいわけではない。川崎という舞台のチョイスにおいても、「反逆の神話」というノスタルジックなイメージに寄りかかっていることを指摘したいのだ。

7

カート・コバーンは少年ナイフの熱心なファンで、全英ツアーの際、彼女たちへ前座を務めるよう依頼した。第三波フェミニズムの契機のひとつとなったライオット・ガール・ムーブメントの中心にいたバンド、Bikini Killのメンバーがカートの部屋に書き残したいたずら書きが、Nirvanaのヒット曲〈Smells Like Teen Spirit〉の発想元となった話は有名だ。〈Polly〉や〈Rape Me〉で性暴力についても歌っていて、カートはフェミニズムにも理解があったと言われている。そうした繊細さが商業主義と衝突した結果、自死を引き寄せたのかもしれない。

仁菜の怒りは概ね間違ってはいない。しかし周囲の人間とのしがらみなどが立ちふさがると、怒りだけではどうしようもなくなるものだ。まだ十代ということもあるが、抑圧的な家庭で育った仁菜の精神は、常に不安定だ。「わたしは間違っていない」と繰り返す彼女を見ていると、トランプ主義者やネトウヨを想起してしまう。ひとたび心のハンドルを切り損ねれば、陰謀論やドラッグにハマッたり、悲劇的な人生を送ることも考えられるだろう。ジョニー大倉やカート・コバーンのように。

桃香と仁菜を見ていると、共依存関係にあるように感じられてくる。仁菜は桃香とのバンド活動によってなんとか精神の安定を図っているように見えるし、桃香にもそうした傾向が漂っている。ルパと同居生活を営む智にもそのような気配がある。閉鎖的で濃密になりがちなロックバンドという人間関係は、共依存に陥りやすい環境ではあるだろう。果たしてロックが仁菜を救ったのか、わたしは疑問に思っている。

「反逆の神話」は、しばしばミュージシャンを追いつめる。仁菜に必要なのは、ルサンチマンとかセールスではなく、もし桃花やトゲナシトゲアリが彼女の前からいなくなったとしても、安定した心でいられることだ。仁菜の歌には一定の魅力があるのだろうし、それは彼女の怒りのゆえかもしれないが、それでも彼女は《ガルクラ》制作陣から押し付けられた「反逆の神話」という古めかしい観念から解き放たれ、本当の自分の音楽を掴み取るべきなのだ。

仁菜は中指でなく、しばしば小指を立てることがある。これは男性的なファックサインの女性からの組み換え、再解釈と考えていいだろう。彼女に本当に必要なのは、周囲の人間に怒鳴り散らすことではなく、そうした彼女らしい抵抗なのである。

その点において、仁菜の怒りを楽しんでいる視聴者にも多少の問題がある。《ガルクラ》がヒットした要因のひとつは、怒りを爆発させる仁菜の姿にある。それが楽しいのは分かるし、やめるべきとも思わないが、少しでいいから仁菜の怒りが彼女の苦しみから生じたものであることも忘れないでほしい。

冒頭でも述べたように、わたしも《ガルクラ》はおもしろいと思うし、キャラクター全員に幸せになってほしいと願っている。その前に立ちふさがる者がいるのであれば、そして仁菜が中指を立てるべき真の相手がいるのだとすれば、それは女性ではなく、制作陣の「男たち」であり、仁菜が怒り泣き叫んでいるのを楽しむ視聴者——もちろんわたしも含めて——に対してのはずだ。もし続編があるのであれば、仁菜を抑圧する真の権力が撤廃され、彼女が怒りから解放されることを期待してやまない。そして男たちも、「反逆の神話」や「敗者の美学」に囚われた自己を見つめ直し、解き放たれるべきなのだ。

(2024/7/15)

——————————-

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて——ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中