Books | シェレメーチェフ家の農奴劇場 18世紀ロシアのオペラ文化史 | 大河内文恵

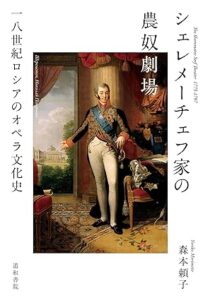

シェレメーチェフ家の農奴劇場 18世紀ロシアのオペラ文化史

森本頼子 著

道和書院

2024年5月出版

3200円(税別)

Text by 大河内文恵 (Fumie Okouchi)

18世紀ロシアのオペラ?そんなのあったけ?というのが大方の反応だろう。私事になるが、この春に『バロック・オペラとギリシア古典』という森本氏も筆者も著者の1人である共著本の広報イベントをおこなった際、最も集中した質問が「18世紀のロシアにオペラなんてあったんですか?!」というものだった。森本氏とは近い時代の研究をする仲間の1人ではあるけれど、そうしたことを差し引いても、今年読んでよかった本のナンバーワン候補である。

本書は森本氏の博士論文を元にしたものである。それゆえ、読みにくいのではないか、あるいは難しいのではないかとしばし躊躇したのだが、読み始めたらするすると進んでしまい、あっという間に読み終わってしまった。最初のうちはワクワクしながら読み進め、やがて良質なドキュメンタリー番組を観ているような気持ちになり、序盤での伏線がどんどん回収されていくにつれ、もはやこれは映画だ!誰かこれを映像化してくれ!と心の中で叫んでいるうちに最後の頁に行き着いてしまった。

内容に入る前に、少し聞き慣れない農奴劇場という言葉についてふれておきたい。本の帯に説明があるので引用する。「農奴劇場とは、富裕なロシア貴族が、所有する農奴を俳優・歌手・音楽家として起用し、招待客を相手に公演をおこなうもの」である。説明はもう少し続くがそれは実際に手に取って読んで欲しい。

全体は6章から成る。第1章では、18世紀ロシアの劇場文化がピョートル1世から説き起こされ、それぞれの皇帝の時代にどのような文化政策がなされたかが手際よくまとめられている。その手腕は、この第1章を読むだけでも書籍代の元が取れるほどだ。ロシア事情に疎い筆者はここで、サンクト・ペテルブルクが軍事的な要塞から始まった都市だと初めて知り、同じロシアの都市としてこれまで等価で考えていたモスクワとペテルブルクの違いが、オペラ上演に大きく関与することを実感した。

この章では、オペラという文化にとって大切な観点が2つ示されている。1つは学校である。ペテルブルクではカリキュラムの一環として劇上演がおこなわれ、生徒たちは身をもってオペラの何たるかを知ったという。そしてもう1つは、貴族が暇を持て余していたという記述が何度も出てくることである。教育と有り余る時間、じつはこの2つがまさにシェレメーチェフ家の農奴劇場の発展に大きく関わってくることが後々明らかになる。

第2章では、本書の主人公たるニコライ・シェレメーチェフの生い立ちとグランド・ツアーでのパリ滞在について語られる。子どもの頃、皇太子パーヴェルの遊び相手だったこと、パリでのオペラ体験、そして何より、オペラ座のチェロ奏者イヴァールとの出会いが後のニコライの運命を決定づけていく。

この中でイヴァールがオペラ座と同時にコンセール・スピリチュエルの奏者も務めていたことが明らかにされる。コンセール・スピリチュエルというと、設立の経緯や演奏された作品が話題に上るが、それを誰が演奏していたかについてはこれまで関心を向けていなかったことに気づいた。コンサートを支えるには作曲家と同じくらい演奏家も重要なはずなのに。

第3章では、ニコライの父であるピョートルが始めた農奴劇場というものがどのような組織であったかについて述べられている。当時ロシアに173も存在したといわれる農奴劇場のなかで、シェレメーチェフ家の劇場は農奴の音楽家たちを奴隷としてではなく、人道的に扱っていたという点で、他の劇場と一線を画していた。劇場に入った新人は、まず読み書きといった基礎教育を受ける。演劇やオペラをやるためには文字が読めなければならないからだ。そして、先輩農奴から専門教育を受け、さらに外部から招かれた客員教師にも教えを受ける。それらはすべて報告書にまとめられ、ニコライのチェックを受けるという。

第4~6章は、シェレメーチェフ家の劇場での実際の演目を例に、ニコライが何を目指し、それをどう実現していったかが解き明かされる、この本の心臓部である。ここでは、森本氏が研究を進めていくなかで見い出した資料や、これまでないとされてきた楽譜の発見などを通して、具体的かつ明快に話が進んでいく。

これまで18世紀のロシアのオペラというと、イタリアオペラだと思われてきた。たしかにロシアで宮廷楽長をつとめたのはガルッピ、チマローザ、パイジェッロとイタリアオペラの大家ばかりだからだ。しかし、シェレメーチェフ家の劇場で上演されたのはパリのオペラ・コミックだった。一見奇妙に思えることの状況を、森本氏は、ニコライがイヴァールと緊密に連携しながら、挫折やうまくいかない状況を乗り越えていった過程を、残された書簡や当時の資料などから読み解いていく。

シェレメーチェフ家の劇場では、フランスのオペラをロシア語に翻訳して上演していたという。フランス語を聴衆が解さなかったからという理由が一番に考えられるが、森本氏はフランス語からロシア語に翻訳されたテクストを比較検討し、それがどんなに困難な作業であったかを解明している。そして、それがニコライの野望と直結していることも明かされているのだが、それは読んでのお楽しみとしておこう。

本書の中には、森本氏が現地で撮影した写真がいくつも使われている。それを見ていると、シェレメーチェフ家にまつわる場所を巡る旅をしたくなるが、今現在は現地に赴くことが難しい。一刻も早く戦争をやめてほしいと願う。

(2024/6/15)