評論|西村朗 考・覚書(42)オペラ『紫苑物語』(中)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(42)オペラ『紫苑物語』(中)

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

オペラ『紫苑物語』に、如何に西村のリアリティ、さらにその宗教性の背後にあるものを読み取れるか。筆者は本作を「歌道」「武道(弓道)」「仏道」の三道の交錯物語と捉えたが、「仏道」だけでなく「神道」もそこにあると知る。いや、両者は日本文化・宗教の基層として分かち難く絡み合い渾然一体のまさに「神仏」で、それは西村の幼少期「賑やかな始まり」1)の神仏ごった煮日常家風に他ならないことに思い至った。したがって「仏道」を「神仏道」とし、以降は「歌道」「弓道」「神仏道」とする。

オペラ『紫苑物語』に、如何に西村のリアリティ、さらにその宗教性の背後にあるものを読み取れるか。筆者は本作を「歌道」「武道(弓道)」「仏道」の三道の交錯物語と捉えたが、「仏道」だけでなく「神道」もそこにあると知る。いや、両者は日本文化・宗教の基層として分かち難く絡み合い渾然一体のまさに「神仏」で、それは西村の幼少期「賑やかな始まり」1)の神仏ごった煮日常家風に他ならないことに思い至った。したがって「仏道」を「神仏道」とし、以降は「歌道」「弓道」「神仏道」とする。

その三道の底流にあるものとして、まず「忘れ草」「忘れな草」を見てみよう。

物語は、西村が少年期以来親しんできた和歌世界、「歌道」から始まる。

「歌道」―「忘れ草」と「忘れな草(紫苑)」

オペラの【前奏曲】(弦楽合奏)には4つの主題が以下の順で提示されている。①「忘れ草」の主題 ②「平太の主題」③「宗頼の主題(変形)」④「紫苑の主題(変形)」。舞台中央には忘れな草(紫苑)の花束が二つ机上にあり、出てきた宗頼はそれを両側にどけ、歌をしたため始めるが破り裂く。そこに弓麻呂が現れる。弓を手に取り喜色を浮かべる宗頼に父が近づき、歌道の権威としての家系の誉を説き、ここで歌道、弓道、父子の対立が示される。【Ⅰ−1】(第1幕第1場、以下この表記に準ずる)婚礼の乱痴気宴会での「とうとうたらり」では女声合唱がこの花を手にしている。

留意したいのは、ここに「忘れ草」「忘れな草」の対置がすでに明示されていることだ。

では本作の「忘れ草」「忘れな草」とは何か。

まず「忘れ草の主題」は前奏曲を含む全曲に計3回現れる。【前奏曲】、【Ⅰ−5】遠方の山に茂る「忘れ草」、【Ⅱ−4】平太の家の周囲に自生する「忘れ草」。藤内によれば、「この世の全てを忘れる“忘れ草”が茂るとか 恐ろしく呪われる呪いの山」だが、桃源郷に咲き、その世界の住人仏師平太を象徴する。原作では「ここに来ては、世のことはみなわすれなくてはならぬ」(平太)となっており、豊穣で美しく平穏な地を示す。言うなれば憂世の諸事を「忘れる」「忘れさせる」草。漢方では消炎・鎮痛作用を持つ。

一方、「忘れな草(紫苑)の主題」は全曲計5回。【前奏曲】【Ⅰ−1】冒頭での提示、【Ⅰ―3】小狐を射たのち家来を射殺する場面(女声合唱による「呪詛の歌」とともに女性たちが手にした花を供えてゆく)。【Ⅰ−4】うつろ姫の情交相手の射殺、【Ⅱ−2】弓麻呂射殺の跡に「忘れな草」を植えよと指示する場面。殺戮と弔いを象徴する。

【Ⅱ―1】での宗頼と千草の二重唱を思い出そう。宗頼「死ぬ人間を畏れず 忘れず 殺めたその罪を 引き受けることを忘れず」に千草「人を殺めて 守のお植えになる忘れな草は 秋ごとに花をつけさせ 地上にしげるたび いつの世にも忘れられず 文に残すよりも確かな印」「守のその心ばえこそ わたくしの求めるもの」。

ここに、殺戮行為への贖罪、弔いの想いが語られていよう。その背後に、神仏道における弔いとしての供花、鎮魂としてのタマシズメ(タマとは魂・霊)があることは言うまでもない。忘れな草とは、千草の言葉通り、時の経巡りにあっての死と再生の願いをも含む。

一方で、彼のふるう見境なき殺戮が、権勢による命の蹂躙抹殺を周囲に誇示(見せしめ、晒し)、その恐怖を刻みつけることでもあることを意識したい。古今東西いつの世も、供養塔の類(碑・塚など)2)は権力者にとっては民衆への威嚇抑圧であった。

であれば「忘れ草」「忘れな草」は弔いの両義である、と言ってよかろう。

さて、この二つの草花を「歌道」に沿って読むならば。

「忘れ草」は中国由来で「萱草(藼草・「諼草」)」(かんぞう)と呼ばれ、オレンジ色の花。中国最古の『詩経』の《伯兮(はくれい)》3)に「焉得諼草 言樹之背 願言思伯 使我心痗」とあり、夫を想う妻がどこかで忘れ草を手に入れられれば寝室に植えるのに、と嘆く詩の一節だ。「焉得諼草」を「人をして憂を忘れしむるの草なり」としている。

この、愛慕を消す、忘れさせる、の意は万葉集にも見られる。

「わすれ草わが紐に付く香具山の故(ふ)りにし里を忘れむがため」(巻3.334/大伴旅人)

望郷と妻恋の苦痛を忘れようと忘れ草を衣の紐につけている、という嘆歌。

「わすれ草垣もしみみに植ゑたれど醜(しこ)の醜(しこ)草なほ恋ひにけり」(巻12.3062/作者未詳)

恋に破れた苦痛を早く忘れたいと、忘れ草を垣根一杯に植えてみたが、この愚かな草め、なんの効き目もなく、むしろ恋しさが募るばかりだ、と忘れ草を罵る歌。

一方、「忘れな草」はヨーロッパ由来で明治期に渡来のノハラワスレナグサがそれとされ、花は瑠璃色。こちらは中世ドイツの悲恋物語を材とし恋人の所望で岸辺に咲く美しい花を手折ろうとし、川に流された騎士が「Vergiss-mein-nicht!(僕のことを忘れないで!)」(Forget-me-not、勿忘草)と叫び彼女に花を投げて死んだという。恋人はその花を騎士の墓に供え、最期の言葉を花の名にした。

この「忘れな草(勿忘草)」には、上田敏訳『海潮音』(1952)4)の訳詩がある。

『わすれなぐさ』(ウィルヘルム・アレント作)

ながれのきしのひともとは、

みそらのいろのみづあさぎ、

なみ、ことごとく、くちづけし

はた、ことごとく、わすれゆく。

北原白秋は詩集『わすれなぐさ はしがき』(1985)にこの訳詩を引き、「断章小曲の数々が、すべてみな見果てぬ夢の現なかりしささやきばかり」と述べ、「なんという哀しさぞや、るりいろ空に花咲かば忘れな草と思ふべし。」5)と結んでいる。

こうして東西詩歌に詠まれた「忘れ草」「忘れな草」を見渡すと、中国由来万葉歌人の「忘れ草」と西欧由来明治大正詩人の「忘れな草」が単なる対置でなく、人の心の奥深く、「忘却」についての相反相似の分かち難い錯綜の情緒を伝えるように思えてくる。「忘れる」「忘れない」の両端を行ったり来たり、揺らぐ想いを定めきれない、定めない石川文学の真髄と思うが、本作もまたその揺らぎの中に、宗頼と平太の鏡像の両義性・多義性をも謳っていよう。

さらにそれを「弔いの形」と思えば、西村の数多くの作品に流れるそれ、「鎮魂歌」「哀歌」「悲歌」などなど。避け難い死への眼差しは、終生、彼の通奏低音でもあった,,,。

筆者はここで、台本の佐々木が学生運動での友の死への鎮魂に編んだ第一詩集『死者の鞭』を思い出す。第35回での引用を一部再録する。

ひと息ごとに遠のいてゆく歩道の経線を追い

同志の死を報じた新聞を抱かえ急ぐ

黙然と秋の日射しの距離を測っている

休日の公園の小砂利は

力なく広がり 午後

ふと僕は耳元の声を聞いたようだ

―――何をしている? いま

僕の記憶を突然おそった死者のはにかみのくせ

鋭く裂ける柘榴の匂いたつ鈍陽(にびひ)のなかで

永遠に走れ

たえざる行為の重みを走れ

軌跡は虹のように彼岸をめざす (以下略)

佐々木は権力による命の蹂躙抹殺を知っている。それが彼の詩のリアリティ、と改めて思う。この時、筆者に浮かんだのは、では西村は、という問い、さらに彼の語る「受苦」「同苦」あるいは「共苦」「大悲」とは、であった...。それこそが、彼の宗教的リアリティの核心であろうが。

もう一つ、「忘れな草」に関わる非常に重要な歌がある。「呪詛の歌」だ。

【Ⅰ―3】狩場で家来を殺し茫然とする宗頼の背後、「忘れな草」の幻視とともに女声合唱で歌われる。スコアには「女声合唱=紫苑の化身たち=宗頼に宿る“歌の家霊”たちが歌う意味不明の呪詛の歌」とある。「呪詛の歌」とされるが、本作で最も美しく清浄極まるコーラスで、花の瑠璃色にふさわしく唯一の情感・哀感を秘めやかに歌って印象深い。

西村はどんな作品にあっても、必ずこうした優しい音調をふっとどこかで響かせる。聴衆や奏者に一息つかせ解放することを忘れない。いや、それは西村自身の生理、自己解放であり、そこに筆者は彼の自然(じねん)の歌を聴く。おどろおどろしい「呪詛」でなく、むしろ祈りに近い音調。「哀歌」と呼ぶにふさわしく、合唱初期作『寂光哀歌』(1992)や『祇園双紙』(1995)から連綿とつづく情緒、リリシズムを伝える。

と、ここまできて「歌道」とは「悲」だ、という声が筆者に降りてきた。人類の初発の声は命あるものあまねく向かう「死」への応答としての慟哭、と筆者は『第26回』で述べた。それは言葉にならぬ、まさに「言霊」であろう。少年西村が溺愛した吉井勇の名作、震えるほどに感動した一首はこうだ。

「うつし世の淋しさここにきはまりぬ寂光院の苔むせる庭」6)

白秋の「なんという哀しさぞや、るりいろ空に花咲かば忘れな草と思ふべし。」にもまた、同じ情緒が流れていよう。

「歌」は「悲」。これについては、改めてとしたい。

「呪詛の歌」全文を引く。

ぬばたまの きえうせたりや

ぬばたまの たまひりひしく

たまひりふ きかしたまひて

きかずして ききてありえねば

ききつやと たまはみだれて

ぬばたまの たまもなす

たゆたういのち たもとをわかれ

ぬばたまの ぬばたまの

「ぬばたま」とは和歌世界では黒、夜、髪、夢といった意味をなすが、この歌は、本作の終尾、「鬼の唄」に変形して再び現れる。

「忘れ草」「忘れな草」に絡むヘテロフォニー、対旋律と言えようか。

ゆえ、先取りするが、「鬼の唄」は以下。

言葉遊びに見えるが、音調はまるで異なる。「鬼の唄」は地底から、あるいは暗く垂れ込めた雲間からの呻吟に近い。

たゆたういのち たもとをわかれ

たまもなす たまはみだれて

ききつやと きかしたまひて

たまひりふ きえうせたりや

ぬばたまの ぬばたまの

この「呪詛の歌」「鬼の唄」は、最後に触れよう。

「弓道」―「魔の矢」〜新しい歌(愛と呪の弓音)

栄誉ある「歌」の家に生まれ育った宗頼には、父のそれが現世の権威にまみれた堕落したものと思われ許しがたかった。「新しい歌」を求める彼が、弓にそれを見出し歌い上げるのが【Ⅰ―3】狩場での「宗頼のアリア」で「矢は歌声となって 空の彼方へ飛ぶだろう〜〜」。だが、眼前を走る小狐(千草)を射、獲物確認の家来を射殺、初めて人を殺したことに茫然とする。その行為に対峙すべく、弓の師匠である弓麻呂と向き合うことになる。新たに開けた「弓道」とは何であったか。

そもそも弓術弓道とは古事記にまで遡る。無論、弥生時代中期には日本古来の和弓の原型が見られ、孔子思想(紀元前5世紀)にある「礼記射義」は「礼射」「文射」(儀礼としての弓術/弓は礼でもあり仁でもあると説く)として日本の弓術の基本とされる。いわば射手の道徳観、倫理観だが、ここでは古事記における弓矢を追う。

古事記での弓矢は、天孫降臨神話の三種の神器同様、天上界の神々との関係を保障するものと考えられ、呪器呪具であった。

「魔の矢」に通じる二つの説話を紹介しよう。

まず、《大国主神》の章の<根の国訪問>に「生弓矢」というのが出てくる7)。根の国(黄泉の国)に降った大国主神が隙を見てスサノヲの生大刀、生弓矢、天の詔琴を持ち、スセリヒメを背負って逃げ、迫害する兄弟神々を追い払い新たな国造りをした、という話。この「生弓矢」の「生」は強い呪力を持つ意とされる。天下る弓矢は、地にあっては神器呪具として作用したのである。

さらに《葦原中国平定》の<天菩比神(アメノホヒノカミ)と天若日子(アメノワカヒコ)>にはアメノワカヒコの「天之麻迦古弓」(アマノマカコユミ)と「天之波波矢」(アマノハハヤ)の話8)。天の天照大神らが地の葦原中国に派遣したアメノホヒノカミが戻らないので、息子アメノワカヒコにこの弓矢を持たせ再度派遣したが、彼もまた大国主神の娘シタテルヒメを娶り帰還しない。そこで鳴女という名の雉を使者としてアメノワカヒコのもとに送るが、彼はこの雉を弓矢で射殺、その矢が天の神々に届く。高木神は血のついた矢が彼に授けた弓矢であることを知り、「もし彼が命に背かず、悪神を射たものが届いたなら矢は当たるな、反逆心があるなら当たって死ね」と同じ矢道を通し突き返す。アメノワカヒコはこの矢に当たって死ぬのである。

初詣で求める矢を「破魔矢」(魔除け)と言うように、弓矢は魔性呪力を持つ。さらに自らの射た矢の戻り矢で死ぬのは、宗頼が仏頭を射て墜死するのに似る。『古事記』を現代語訳した石川淳であれば、必ずこうした説話が念頭にあったろう。

「魔の矢」の主題は第2幕に2回。【Ⅱ−2】宗頼が弓麻呂に放つ第3の矢(知・殺・魔)に鳴り響く強靭な主題はまさに魔力全開音。弓麻呂に憑いた狼、あやかしをも射抜き、【Ⅱ−6】平太の彫る岩山の仏頭へ、さらに自身と平太を滅ぼすことになる。

なお、【Ⅱ―1】で千草は宗頼を「魔神」と賛美、答えて彼は「わが新しき弓矢の術に お前の力を受けて その魔力を示そう 第三の“魔の矢”が生まれる これこそ、わしが求めていたもの」。そうして山へ向かう宗頼に、弓に変化した千草がつきそうのである。

ゆえ「魔の矢」とは、小狐と知って一層千草を愛し、魔力を得た魔神宗頼の「新しい歌」、すなわち愛の合一とも言える。が、その矢道の先にあるのは、愛を知ってなお飢え猛る弓の血。「お前の仏の面の皮をひんむいてみせる!」と平太に叫ぶ彼に取り憑く欲望が放つ「魔の矢」は、禍々しい殺戮の道具でしかない。その欲望を原作では「妄執」としている。

これをひたと見据えるのが平太だが、同体の二人は宗頼の弓の血によって滅びるのだ。

生命讃歌「とうとうたらり」

さて、「神仏道」に入る前に、合唱・うつろ姫の「とうとうたらり」の圧倒的パワーについて考えたい。まず混声合唱で「とうとうたらり あがりはたらり ちりやたらり あがりはとうとう」、そこにうつろ姫が割り入る形で「あげまきやとうとう ひろばかりやとうとう さかりてねたれども まろびあいにけりとうとう かよいあいにけりとうとう」。続いて「もっともっと手数をかけて もっともっと欲望に油をかけて すべてのものたち、生きながら燃え上がれ!生きながら燃え上がれ!わが守とともに、新しき国を生め!」と歌う。この「とうとうたらり」は全幕で3回登場、耳に残り頭から離れない。【Ⅰ―1】での婚礼乱痴気騒ぎ、【Ⅰ―4】情交相手の家来を射殺された姫の血まみれ仁王立ちアリア「まろびあいにけり〜〜」にはさらにこんな言葉が続くのだ「こころとからだの奥の 奥の 悪のひだひだ 含んでみよ 嘗めてみよ 攻撃こそが女の習い 粉々に 男どもは崩れる」。さらに【Ⅱ−3】姫と藤内二重唱での姫「とうとうたらり〜〜」に「この国の守におなり」との藤内への下知が続く。

つまり、性欲と権力欲の肉塊、うつろ姫官能快楽礼賛に常についてまわり、瞬時に舞台をさらうのだ。舞台初見のおり、台本作曲演出制作の面々男性群の飲み会猥談を眼前でやられているような気がしていささか引いた。その後、西村の幼少期、母に連れられてのお泊まり宴会を知り、腑に落ちた。この種の「猥雑」を別の眼で見ることを学んだ、と言おう。

それにしても、この狂熱パワー「とうとうたらり」はいったいなんなのか。

由来には諸説あるが、まず台本・スコアから。

ここでは「催馬楽(総角より)」とある。

「催馬楽」とは平安時代に隆盛した古代歌謡で、既存の各地民謡・風俗歌に楽器伴奏を加え、遊宴や祝宴に歌われるものだが、その中に「総角」という歌がある。すなわち「総角や とうとう 尋ばかりや とうとう 離りて寝たれども まろびあひけり とうとう か寄りあひけり とうとう」(離れて寝ていたけれどお互い寝返りを打ったら添い寝になってしまった)。この歌を下敷きとしたのが、源氏物語「総角」の巻、薫中納言が想いびと大君に贈った和歌にある。「あげまきに長き契りを結びこめ同じ所(ところ)に縒(より)も合はなん」(紐が縒りあう総角結びのように、あなたと寄りそって過ごしたい….)9)。

つまり、男女の契りを歌ったもの。ちなみに総角結びは縁起ものとして護符や魔除けでもあったという。

ゆえ、男女の契り讃歌と考えてよかろう。

一方、筆者はたまたま観劇した新春能『翁』にこの句があるのに気づき(無知にも程があろうが)、能でも別格の演目と知る。プログラムには「能にして能にあらず」と言われ、「天下太平、国土安穏、五穀豊穣」の神事として演じられる、とある10)。『翁』の特異は、舞台上で演者自ら能面を着脱するという行為にある。まず演者は面なしで登場(翁渡り)、祝い歌を謡う、これが「とうとうたらり〜〜〜」。のち、舞台で白い翁面を着け祝福の舞を舞い、終えると面を取り退場する(翁帰り)。もともと能が橋がかりと面によってあちらとこちらを繋ぐものであれば、この『翁』は現世からあの世へワープするさまを見せるわけだ。前身は「猿楽(申楽)」(平安時代の滑稽ものまね、言葉芸)とされ、由来は種々ある。

仏教由来によれば『法華五部九巻書』(『法華経』解釈本)にこの句を猿楽の聲歌(しょうか/笙、篳篥、笛、鼓の楽譜を声で歌うこと)とする記述がある。聲歌とは、楽器の奏する音を擬声音で歌うもので(口伝)、西洋のドレミと異なり、例えば能管の「オヒャーラー」や、口三味線の「チントンシャン」などもそれ。すなわち「千里也・多楽里・多楽有楽・多楽有楽・我利々有・百百百・多楽里・多楽有楽(ちりや・たらり・たらありら・たらありら・がりりあり・とうとうとう・たらり・たらありら)」11)。

この演目は密教寺院、興福寺の維摩会や修正月会、修二月会などの法会のあと、寺の芸能僧である咒師の歌舞として演じられたそうで、今日も興福寺薪猿楽での『翁』は「咒師走り」として知られる。ゆえ、この句を陀羅尼(マントラ・真言)とする説がある。

なるほど、マントラ力が半端ないのは、本作を観劇すれば実感しよう。

他にもチベット由来の芸(チベット語)との説もあるが、演者が身を清め特別な気持ちをもってこの舞台に臨み(精進潔斎)、舞台も注連縄(しめなわ)を張って清めるなど特別仕様となることから、上述、「歌道」「弓道」の観点に沿い、ここでは日本古代の神事説を支持したいところ。いや、古代の呪文、今様(宮廷歌謡)、チベット芸に限らず広汎なアジアを含む種々の異質な要素のブリコラージュ的創造物、とする説が妥当に思う。

そうしてこの謡の持つ原始的エネルギーが、【Ⅰ―1】婚礼宴会でのもう一つの合唱ハヤシ歌「めでたやそうろう まいってそうろう〜〜鶴と亀との舞い踊り アイアイ モウモウ」や、【Ⅰ−3】家来たちの宗頼礼賛「あっぱれあっぱれ やんややんや」にも現れることを思えば、やはり「とうとうたらり」は「忘れ草」「忘れな草」とは対極にあるあけっぴろげな生命讃歌として、全編を縒りなう注連縄のようなものと思う。

以下、長いが、能『翁』での謡を引いておく。音の原人たる西村と、言葉の野人たる佐々木の歌舞の原景をここに見る気がするのだ。

とうたらりたらりら。たらりあがりららりとう

ちりやたらりたらりら。たらりあがりららりとう

所千代までおは(わ)しませ

我等も千秋さむらはう

鶴と亀との齢にて

幸い心にまかせたり

とうとうたらりたらりら

ちりやたらりたらりら。たらりあがりららりとう

鳴るハ瀧乃水。鳴るハ瀧の水日ハ照るとも

絶えずとうたりありうとうとうとう

絶えずとうたり。常にとうたり

~~千歳之舞(前)~~

君の千歳を経ん事も。天つ少女の羽衣よ鳴るハ瀧乃水日ハ照るとも

絶えずとうたりありうとうとうとう

~~千歳之舞(後)~~

総角やとんどや

尋ばかりやとんどや

坐して居たれども

参らうれんげりやとんどや

ちはやぶる。神乃ひこさの昔より。久しかれとぞ祝ひ

そよやりちや

およそ千年乃鶴ハ。萬歳楽と謳うたり。また萬代の池乃亀ハ。甲に三極を備へたり。渚乃砂。さくさくとして朝乃日の色を瓏じ。瀧の水。玲々として夜乃月あざやかに浮かんだり。天下泰平。国土安穏。今日乃御祈祷なり。ありはらや。なじょの。翁ども

あれハなじょの翁ども。そやいづくの翁ども

そよや

~~翁の舞~~

千秋萬歳の。喜び乃舞なれば。一舞舞おう萬歳楽

萬歳楽

萬歳楽

萬歳楽

~~翁帰~~

能楽研究者の山崎楽堂が「申楽の翁」で「翁は翁以前の色々な芸術の断片が流れ集まってかういうものになった、即ち申楽以前の芸術の最後のものであるとします」12)と述べているように、本作にもその断片が流れつき、ここからまた流れ出てゆく、そんな音と言葉の大河を筆者は見る。西村が佐々木との対談で、佐々木の詩句の「大河性」を指摘していたのはこういうことであろうか。

さらに言うなら、あらゆる祝祭の形とは、このような天地万物のとうとうたるざわめき、音声のマグマ噴出にほかなるまい。そのおおもとに性、すなわち生命を継いでゆく「産み」へのおおらかな讃歌、言祝ぎがあることはいうまでもない。筆者はそこに『耿』から始まり『太陽の臍』を経て『光のマントラ』に至る西村の「光のステージ」、滾りたつ生命の鳴動、噴き上がる火炎の大音響、大伽藍を想うのだ。言ってしまえばうつろ姫は天岩戸で舞い踊ったアマノウズメ、あるいはヴィシュヌ神、すなわち古代音声の化身でもあろう。ちなみに終幕に出てくる『大日経』の本尊大日如来を天照大神とする考えもあり、日本の神仏世界は実におおらか。

この生命(太陽)讃歌は原作のうつろ姫像を大幅に拡大増強増殖させたもので、本作の大きな独自性であり、ポイントである。その源泉が古今東西、古代からの民間芸能の強烈な体臭であり音声であることに留意したい。これこそが原水たる衆生の海、すなわち西村の「私たち」という集合意識へと連なるものではないか。それを引きずり出したのは、佐々木台本の力だ。

ここに全開のリアル西村音の原人と宗教の核心「大悲」とは、どのように重なるのか。

ともあれ、うつろ姫の原始の叫び「新しき国を産め!」に、さて、平太のアリア、呪文、読経はどう対峙し得たか。

「仏道」―平太のアリアと「仏頭の歌」

「平太の主題」は【前奏曲】で示され、【Ⅱ―4】冒頭にも変形が鳴る。【Ⅱ−5】平太の家で仏師平太に、なぜ仏を彫る?と問う宗頼に「意味などない。カタチあるものに意味はない カタチのないものの意味は知らぬ」と答えての「平太のアリア」はこうだ。

「この世界の悲しみの奥にあるものは何だ?悲しみを癒すものは何だ?カタチあるものとカタチないものとは 同じ大きさ同じ重さ ひとつになれば消える 世界も消える 悲しみだけが消え残る」。

突然出てくる「悲しみ」。そういえば宗頼は【Ⅱ−3】山へ向かう前の千草との二重唱で「忘れな草」を植える心を千草が讃える言葉に「それだけでは わしの生きてきた意味がわからぬ わしはわしの求めるものの 弓矢の先にある 真実の奥底が見たい」と返しているのを思い出す。彼はいったい何を求め、弓矢の先にある真実の奥底に何を見たいのか?

平太のアリアでの問い「悲しみの奥にあるものは何だ?」とそれは呼応する...?

このアリアはほぼモノローグで、合間に打楽器の打撃音や、しゃらしゃら音その他が入る。「世界も消える」は繰り返され、「Ah~~~!」の叫びののち、「悲しみだけが消え残る」が来る。筆者は初演時、この二人の対話に「いかにもな禅問答...」といささかしらけた。男たちの人生哲学問答など、前場でのうつろ姫・藤内快楽万歳肉欲舞踏には太刀打ちできないぜ、とすっかり気持ちが引けてしまったのである。

のだが、DVDでの視聴では、このあとの平太が断然すごい。唸り声からのファルセットを伴う歌唱にぐんぐんぐん惹きつけられてゆく。歌の合間に入る管弦楽の鋭い下降切断音は崩壊する世界を予見させ、それは『バガヴァッド・ギーター』の抽象思弁の果ての陳腐な世界の破滅とは全く異なるある種の残酷性とリアリティを放つ。

全文を引く。宗頼に向い、

「愚かものめ!ならば射てみよ! 今 まさに月の真下 もっとも美しいカタチの岩じゃ

空と谷のさかいに その岩があきらかに見える そここそ オレの手が仏を彫り続けているところ 見えざる仏が おのずから岩にうつり出た影 おまえ 影を射ようというのか」。

痙攣するような狂気を迸らせる歌唱である。したがってこれに「射る!」と叫ぶ宗頼など幼児の戯言に聴こえるのであった。その下で平太の呪文「gya gyu gyo gyi」あるいはホーミー(モンゴルの唱法)がうねり、その音声が岩山のように聳り立つ。ここが本作最大の音楽的山場、と考えるに至ったのである。こういう表現世界は西村・佐々木でなければなし得なかったろう。と、初演時とはずいぶん印象が変わったのは、ここまでの西村作品との旅のなせるものか。

仏頭が崩落する大音響ののち、地底からの男声合唱が「行 行 行〜〜」と唱え始め、「仏頭の歌」が来る。すなわち、混声合唱での「行」の連呼と、「“琵琶の釈”より宗頼への悲歌」たる釈文(しゃくもん)の唱和だ。琵琶の釈、とは、琵琶法師が琵琶の弾き語りで仏典の経文を民衆にわかりやすく説き歌う釈文のこと。したがって経典の出所があるわけだが、佐々木が東日本大震災の直後、津軽三味線の高橋竹山と東北を歩き、歌い語っていることから13)、おそらく実際の琵琶法師の琵琶の釈をも聴いていたろうと推測した。氏によれば、やはり琵琶法師の弾き語りでこれを聴き、ここに嵌め込んだとのこと。ここでは出典が『無量義経』(法華経の序論部)にある一節とだけ言っておく。

ともあれ、合唱の唱える釈は以下。

その身 有にあらず 無にあらず 因にあらず 縁にあらず 自にあらず 他にあらず 消にあらず 滅にあらず 進むにあらず 退くにあらず 是にあらず 非にあらず 彼にあらず 此にあらず 種々の色にあらず

筆者は西村の宗教的雑食、つまみ食いを云々したが、こうした引用の必然性をそれなりに理解するには至った。「〜にあらず」は古代インドの否定の積み上げによって真理に迫る思惟方法の「絶対の無限定」の形。その淵源はリグ・ヴェーダの《宇宙開闢の歌》、「有に非ず、無に非ざるもの」に遡る。ここに平太のカタチあるもの、ないものを同一とし、一つになれば消える、世界も消える、を重ねるなら。忘れ草と忘れな草、宗頼と平太、仏頭とその影、あるものとないもの、さらに変幻化身に宿る両義・多義を思えば、西村の「一即多」の「リアリティ」がそこに大きく顕現する。釈文の「〜にあらず」の畳み掛けから響き上がってくるのはそれだ。

ではあるが、この釈文、総出の混声合唱による「行」の連呼リズムに刻まれてほとんど聴き取れないのが実際で、本作の諸所に見られる「意味不明さ」(とうとうたらり、ぬばたまの、など)のひとつ、これまた西村・佐々木の作為・方便(真理に導くための便宜的手段)と言えよう。三善晃『レクイエム』での言葉が聴き取れない、のクレームに、それで良いと言った三善と同じ。ただグイグイ音圧で迫ってゆけばそれで良いのだ。

ちなみに「行」は、平太が仏を彫るその行いが修行の一つ、という意でもあろう。

かくて、弓矢(千草)の管弦楽、烈風乱気流空中大飛翔の爆音(いささか漫画チック)に混沌大魔界の渦は頂点へ達する。

にしても、形あるものとないものが一体となれば消える、世界も消えるとは?

はたまた「悲しみだけが消え残る」とは?

音はそのまま飲み込めても、言葉の小骨が喉にひっかかる。

「三道」―「鬼の唄」

終景【Ⅱ―7】冒頭には西村の信奉する大日如来を本尊とする『大日経』(大盧遮那成仏神変加持経第一巻)より、平太(宗頼)一体となっての「声明風朗唱(読経)」が置かれる。すなわち、

心 眼界に住(じゅう)さず 耳(に) 鼻(び) 舌(ぜつ) 身(しん) 意(に)界に住さず 見(けん)にあらず 顕現(けんげん)にあらず

その意は、「心は眼界(目に見えるものにとらわれたところ)にはない。耳 ・鼻 ・舌 ・身 の感覚界と意識の六根にとらわれた世界ではないので、心は見えず、顕現するものでもない」。

この文言のあとには、「なぜなら、虚空の相が心の本来の姿であり、いろいろな分別と無分別を離れているからである。そして心の本性が虚空と同じであれば、すなわち菩提と同じである。心と虚空界と菩提の三つは無二であるから、これらは悲を根本として方便を成就する。」14)

ちなみに菩提とは世俗の迷いを離れ、煩悩を絶って得られた「悟りの知恵」、入涅槃、死後の冥福。なお、この経典の要、三句の法門(衆生が仏法にはいる門・入口)で説かれているのが「菩提心を因とし、大悲を根として、方便を究竟とす」。「大悲」は根、根本なのである。

ここで「歌道」の「悲」を筆者はやはり想う。

が、これについては「鬼の唄」を見てからとしよう。

なお、【Ⅱー6】の釈文と重ねれば、やはり否定の連続とともに、仏教のいわゆる「空観」が示されていることに気づく。「空」とは実体なき「無自性」を指す。平太のアリアにこじつけるなら、カタチあるもの(有相)とないもの(無相)、仏頭と影、宗頼と平太が一つになると「消え」(便宜上、自性を自己と置き換えその「無自性」「空」「虚空」を悟っての解脱状態とか)、したがって可視界たる「世界も消える」? だが、悲しみだけが消え残る、とは?

とあれこれ思い巡らすのであるが、ここも意味より語感が優先と考え、原作の最後、落ちた首が崖の窪みに悪鬼となって顔を出し、そこから「鬼の歌」(原作では歌)が聞こえる、その音声に耳を傾けることにする。なおこの詩句は佐々木の完全な創作とのこと。筆者の問い合わせに「闇や夜や暗黒、または夢の枕詞<ぬばたまの>にまつわる和歌の言葉を重ねてイメージ。かろうじて意味がつながればそれでよし。つながらなくても、それでよし」と氏より返信いただいた。

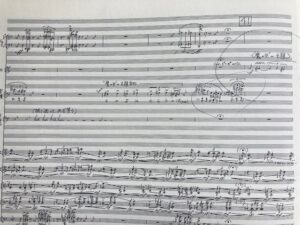

「鬼の唄」(「悲しく神秘的に」「時空を超えて響いてくる霊的で謎めいた歌。音符間のポルタメント記号は、旋律の音の移行がなだらかであることを求めている。」)は、崖上に並ぶ平太、弓麻呂、うつろ姫、千草、父、藤内によって歌い出される。

「た〜ゆ〜た〜う〜い〜の〜ち〜〜 た〜も〜と〜を〜わ〜か〜れ〜〜」(g,fis基音)の下で混声合唱の無声音「Si」(「冥界からの風息のように、各自自由にゆったりと」)が弦合奏とともに暗く波打つ。次句「た〜ま〜も〜な〜す〜〜」から「平太の読経」が入り、最後まで続くのだが筆者の耳には判然としない。崖をよじ登ってゆく平太は上衣を脱ぎ宗頼になる。「き〜か〜し〜た〜ま〜い〜て〜〜」の男声合唱には口笛が入り(「浮遊する魂の光のように」)、終句「き〜え〜う〜せ〜た〜り〜や〜〜ぬ〜ば〜た〜ま〜の〜〜」から音調が透明に変化、闇に消え入る。最後に管(とりわけピッコロg,fis)が闇をかきむしる如き高音の音声をあげ、ひゅうと冥界に吸い込まれて幕。

「呪詛の歌」に似ていても、その清明清澄はない。

くぐもった濁色の深い暗闇に吸われてゆくのだ。

筆者はふと以前観た文楽『曽根崎心中』を想起した。天神の森、まろびつつゆく二人の背に人魂ゆらゆら、南無阿弥陀仏と唱えつつ、「哀れこの世の暇乞。長き夢路を曾根崎の、森の雫と散りにけり」。

* * *

話をいったん飛ばす。

先日筆者は、桜見物に北杜の清春芸術村に出かけた。長坂の里の桜が満開であったので、いつものように南アルプス甲斐駒ヶ岳を桜ごしに展望する絶景を思い描いたが、着いてみれば敷地内はすでに散り終え赤茶けた葉が強風に騒いでいたのであった。それでも陽光はたっぷりで、さほど風の当たらぬ上のテラスでしばし休んだのだが、美術館背後の林をわたる風が轟々と鳴り響くのに驚いた。何度も訪れているが、これほどの風音は知らない。ぬくぬくと陽射しを浴びつつ、空高く揺れ騒ぐ緑と風にあって、それはグオングオンとも、ごうごうとも、ざわんざわんとも、ギュイーンギュイーンとも鳴り、思わずそれを「鬼の唄」だと思った。

原作『紫苑物語』末尾にはこうある。

「岩山に月あきらかな夜には、ここは風雨であった。風に猛り、雨にしめり、音はおそろしくまたかなしく、緩急のしらべおのずからととのって、そこに歌を発した。何をうたうとも知れず、余韻は夜もすがらひとのこころを打った。ひとは鬼の歌がきこえるといった。」15)

その種の猛りや風雨ではないが、樹々のどよもしに筆者は、やはりしらべと音声を聞いたのである。届く風はさほどでないのに、天空の息の緩急強弱が頭上をめぐり、精妙複雑怪奇。耳によって、どのようにでもきこえ、受け取れる。「おそろしくまたかなしく」...。

昔むかしの村人らは、森羅万象に鬼の唄を、神の歌を聴いたに違いない。それはこのオペラの最終シーンの曰く言い難い闇の深さ、そこに響く不分明の声声にありありと映されているという気がした。

敷地内の梅原龍三郎のアトリエには小林秀雄の愛した枝垂れ桜があるのだが、それとて花を終え、ただ揺れまどっているのであった。

帰り際、桜並木の下を行くと、突然の強風。肩がけのペールグリーンのシャツが煽られ飛んで宙を舞い「ラ・リューシュ」の壁に引っかかった。ふわりひらり一瞬の舞が、鮮やかに目に残っている。

あるいは遠い昔、台風翌日の日立の夜の海辺で聴いた海鳴り。

闇の浜に、荒く寄せる白い波頭。

遠く、ごうごうととどろく海の音声。

あれもまた「鬼の唄」に似る。

人間など、何ほどでもない。

「三道」の交錯と言ったが、道とは畢竟、ひとの道だ。どれも自然の森羅万象には手が届かぬ。

「呪詛の歌」「鬼の唄」に流れる水を汲む言葉があるなら、筆者は平太のアリアを唯一と思う。

この世界の悲しみの奥にあるものは何だ?

悲しみを癒すものは何だ?

カタチあるものとカタチないものとは 同じ大きさ同じ重さ

ひとつになれば消える

世界も消える

悲しみだけが消え残る。

西村は、『現代詩手帖』の《オペラ「清姫〜水の鱗」と「紫苑物語」の台本》16)で、制作過程での苦吟をこう語っている。

「さて、しかし、佐々木さんにとっての最大の課題は、台本展開の妙を秘術的に磨く以上に、この原作の本質的な主題をいかに読み解くかであったわけで、そしてむろんそれは、作曲の私にとっても心に据えるべき最大の課題であった。」「そしてついに、佐々木さんの台本は、“本質”をつく。」

そうして、この平太のアリアを引いていた。

「歌道」を捨て「弓道」に走り「仏道」へ挑み、果てる。

人間の欲望・妄執は我が身を滅ぼし、世界を滅ぼし、ただその痕跡に忘れ草が茂る。

「なんという哀しさぞや、るりいろ空に花咲かば忘れな草と思ふべし。」

筆者はもはや、「呪詛の歌」「鬼の唄」と平太のアリア(問い)を「三道」に絡めて読み解こうとは思わない。

釈文も経文も呪文も、つまりはこの言葉を浮かばせる風・海のようなものであれば、そこに筆者の浅薄な思考の道をつくるのは詮無いことではないか。

冥界に浮遊する魂の明滅。

「呪詛の歌」「鬼の唄」。

「この世界の悲しみの奥にあるものは何だ?」

「悲しみだけが消え残る。」

ここから「大悲」へ行けるか行けないか。

次回としたい。

脚注

- 『曲った家を作るわけ』 春秋社 2013 p.56

- 供養塚には耳塚、首塚といった死者の肉体を削ぎ落として祀るものもあると佐々木氏より伺った。

- 『詩経 上』(新釈漢文大系110) 石川忠久著

- 『海潮音 上田敏訳詩集」新潮文庫、新潮社1952

- 『白秋全集 3』岩波書店 1985

- 『曲った家を作るわけ』 春秋社 2013 p.234

- 『古事記 上』全訳註 次田真幸 講談社学術文庫 1977 p.148

- 同上 p.149

- 『源氏物語』《総角》 岩波書店 1962 p.382

- 日本全国能楽キャラバンin 東京 喜多流公演 2023年1月4日@十四世喜多六平太記念能楽堂公演

- 『法華五部九巻書序』https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/mahoroba/y01/htmls/N23/basic/index.html

- 『美術手帖』 2022,12,29 四方幸子https://bijutsutecho.com/magazine/review/26566

- 『東北を聴くー民謡の原点を尋ねて』岩波書店 2014

- 『大日経 金剛頂経』大角修訳・解説 角川ソフィア文庫 2019 p.51

- 『紫苑物語』石川淳 講談社文芸文庫 1989 p.78

- 『現代詩手帖』2019年10月号「特集・佐々木幹郎―詩の磁場へ」

参考資料)

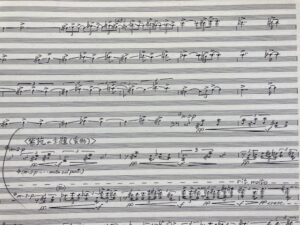

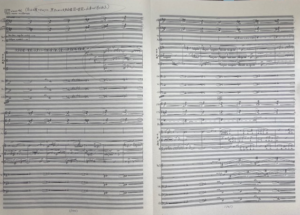

◆楽譜

オペラ『紫苑物語』 新国立劇場創作委嘱作品 全音楽譜出版社 HIRE LIBRARY 1,2巻

◆書籍

『曲った家を作るわけ』 春秋社 2013

『詩経 上』(新釈漢文大系110) 石川忠久著 明治書院 1997

『海潮音 上田敏訳詩集」新潮文庫、新潮社1952

『白秋全集 3』岩波書店 1985

『古事記 上』全訳註 次田真幸 講談社学術文庫 1977

『現代詩手帖』思潮社 2019年10月号

『紫苑物語』台本 西村氏より借用

『東北を聴くー民謡の原点を尋ねて』岩波書店 2014

『大日経 金剛頂経』大角修訳・解説 角川ソフィア文庫 2019

◆DVD

オペラ『紫苑物語』西村氏より借用

(2024/5/15)