評論|西村朗 考・覚書(41)オペラ『紫苑物語』(上)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(41)オペラ『紫苑物語』(上)

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

Photos by 林喜代種

オペラ『紫苑物語』は新国立劇場の日本人作曲家委嘱作品シリーズの第1弾として、オペラ芸術監督大野和士のもと2016年にプロジェクトがスタート、2019年2月に4回上演された1)。筆者も観劇、そのおりの印象が本稿連載に繋がったことは初回から綴っている通り。

当時、このオペラは西村の集大成と評価されたが、筆者にはどことない不足感があった。それが何かを探りたいという気持ちが働いたのは、2018年5月に合唱祭『 Tokyo Cantat 2018』で聴いた『「青猫」の五つの詩』(1996/女声合唱と四重奏のための)での衝撃がある。第5回で述べた通り、西村の代名詞、ヘテロフォニー、ケチャ、トレモロ、ゲート、グレーゾーン、汎アジア、曼荼羅世界といったラベリングに収まらない西村の音に潜む底冷えする燐火のようなものに触れた、その感触と『紫苑物語』までの道のり、そこに何があるのか。「行・行・行」あるいは引用された『大日経』、さらに『華界世界』での道元など、西村の背後にある宗教的志向・嗜好がどこから発しているのかを見たい、という欲求からの出立であった。不足感とは、彼の「宗教性」の実体が作品から判然としない、その不明さにあったと思う。

筆者は三善晃から山田耕作に至る日本の作曲家論執筆の当初から東洋思想をそれなりに学び続けており、ゆえ、よけい、ヒンドゥーから老荘まであちこちに飛ぶ西村の宗教雑食が気になった。ただの彩色グルメ、よりどりビュッフェとは思えない、どこにその核心があるのか、掴みたかったのである。

西村の昨秋の急逝を含め、ここまで追い続けて見えてきたのは、彼は宗教以前の「音の原人」である、ということだった。藝大での学びに適応不全とは、とどのつまりは西欧的自我への違和感だったろう。それを東洋的無我などといえばわかりやすいが、その種の浅薄な比較論でなく、むしろ古今東西、人間全体に等しく共通する何かが底流にあるのではないか。つまるところ西村とは、その存在自体がヘテロフォニックなある種の化身なのではないか、というところに来ている。それを筆者は、言語獲得以前の人類が携えていた原人感覚、原水、原光の世界と見るようになった。

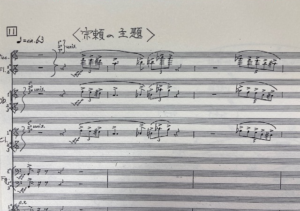

『紫苑物語』に、西村の集大成と言える種々の技法を見ることは容易い。だがここに至って筆者が見届けたいのは、西村のリアリティ、その1点、それを本作の「響き」「音声」に探ることだ。ゆえ、スコアの詳細に立ち入ることなく、全体と要点を述べてゆきたい。

まず、なぜ、石川淳の『紫苑物語』だったか。

初演時のプログラムによれば、日本のオペラ研究の第一人者、音楽学者・音楽評論家の長木誠司がこの作品のオペラ化を西村に薦めたという。西村はこれを手にして宿命的なものを感じた、と筆者に語っている。なるほど、この短編小説にはこれまで西村が馴染んできた全ての要素が入っている。

石川淳(1899~1987)は、幼少期に漢学者の祖父から『論語』の素読を学び、俳諧にも親しみ、アナトール・フランス『赤い百合』(1923)やアンドレ・ジッド『背徳者』(1924)など翻訳刊行ののち本格的創作に入り、戦後は『焼跡のイエス』『処女懐胎』などを発表、太宰治、坂口安吾、織田作之助らとともに「無頼派」と呼ばれた。古代日本についても『古事記』(1960/日本古典文学全集)2)の現代語訳を担当など、古今東西の学識・文化・教養を背景に、時代の激動と切り結び、反骨を貫きつつ神話的な語りによって特異な風貌をもつ作家だ。芥川龍之介『地獄変』を材とした室内オペラ『絵師』の折に見たように、芥川の和魂洋才と江戸文化に通じた文士の系統を継ぎつつ、虚実ないまぜの時空を自在に飛翔する。

西村が高校時代から和歌を愛で、日本古代の神楽など神祇を扱い、ヴィシュヌ変化(へんげ)を楽しみ、怪奇世界に遊び、ヒンドゥー、密教の曼荼羅マントラ世界へ投身するように、石川もまた「あやかし」を筆で操る。

原作『紫苑物語』は「歌道」「武道」「仏道」の三つの道を引き裂かれて生きる中世の若者、宗頼の生きにくさ、その生の苦悩と死を描いたものだ。彼に射られた小狐がうら若き女人千草となって現れ、愛し合う。一方で自分と瓜二つ、表裏一体の仏師平太と出会い、彼の彫る岩山の仏頭を魔の矢で射落とし、世界の崩落へと至る。

ここにあるのは「あちら」と「こちら」、平太の住む岩山と宗頼の領土という二つの世界を背景に、生きとし生けるものたちの愛と死と、だがもろともに奈落へ落ちてゆくほかない宿命を描くという意味で、やはり「滅び」の美学の一つと言えよう。

合唱第1作『汨羅の淵より』の屈原入水から本作、合唱大活躍の『紫苑物語』まで、見てきた作品に共通する死と滅亡への眼差しは、ここでも変わらない。

『絵師』は父娘の愛と死、『清姫―水の鱗』はあの世での愛の成就、『バガヴァッド・ギーター』はヴィシュヌ神の「神の歌」讃歌ののち、死と破壊の女神カーリーの出現によって世界は滅びゆく。「神の歌」は、『紫苑物語』では「鬼の唄」ででもあろうか。そういえば石川淳の絶筆は『蛇の歌』(1988/未完)で、自分を蛇の化身とする人妻とその若い恋人の破滅の予感に満ちた不倫物語。人妻は恋人に愛の証として「蛇の抜け殻」を納めた小箱をプレゼントするのだ。『中也!』も中也の愛と死がテーマ、二・二六事件と軍靴の響きを背景とする時代の暗黒への道でもある。

そうして、「滅びの美」とはつまるところ、愛と死、あるいは愛の死に尽きようか。

石川の「あやかし話」は、佐々木と西村によってどのようなオペラ『紫苑物語』になったか。

西村は『清姫―水の鱗』から『紫苑物語』までの経緯を『現代詩手帖』のエッセイでこう述べている。3)

「その内容展開は多彩で凄い。ドラマチックで、かつ非ないし脱現実的でもあり、生々しくも暗示的、象徴的で謎めいている。そのために5回読んでも、作者の表現の真意が読み解けない。しかしなんとも刺激的で魅力的。」「オペラというジャンルでしか描けない超演劇的時空世界」を創り出したいと燃えた。5回読んでも真意が判然としないのは石川ワールドの魅力ではあるものの、オペラで何を観客に伝えるかは明瞭でなければならず、西村と佐々木の苦吟は長かったという。

出来上がった筋立てを、プログラム、スコア、台本4)参照で簡略に記し、筆者視聴の印象も添える。全2幕、12場構成。

【前奏曲】弦楽合奏。冒頭ppp「忘れ草の主題」に続き、不穏を湛えた「平太の主題」「宗頼の主題」(変形)「紫苑の主題」(変形)が姿を現し、pp<ffの弦楽の波が大きくうねる。

なお、「忘れ草」とはこの世の全てを忘れる草、一方「忘れな草」(紫苑)とはいつまでも忘れさせない草であり、両者は全く異なる草花。この対置は『紫苑物語』のベースとなっている。スコアでは「紫苑」でなく「忘れな草」と記されていることもあるが、ここでは都度スコア表記に従うゆえ2種類となり、いささかわかりにくいことをお断りしておく。

【第1幕】

<第1場> 婚礼の儀:宗頼とうつろ姫の婚礼

鐘の音とともに序奏、弦楽「忘れな草“紫苑”の主題」5)提示ののち和歌の名家に生まれた歌才豊かな宗頼と情欲・権勢欲の塊うつろ姫との婚礼の酔宴乱舞。合唱狂宴「とうとうたらり あがりはたらり ちりやたらり あがりはとうとう〜〜」6)にうつろ姫が割り入る。

さらに盛り上がってのうつろ姫独唱カデンツァ(アリアより自由奔放、技巧的とのこと)「欲望の油をかけて かけてかけて〜〜」、あるいはエロティックに喚き、「a」「e」「o」の音(おん)を混ぜ延ばし(モーツァルト「夜の女王のアリア」の如きコロラトゥーラ)、さらに強圧をかける。一瞬ののち切り裂くように「宗頼の主題」がffで降ってくるものの、父、宗頼、藤内の三重唱もいささか影薄い。

さらにケチャ的合唱「めでたやそうろう まいってそうろう 天下泰平 富貴繁盛 今宵は 喜びの舞なれば 鶴と亀との舞い踊り〜〜アイアイアイアイ モウモウモウモウ」と乱痴気騒ぎ。そこにうつろ姫が再び割り入っての快感乱舞。この第1場だけで第1幕の半分を占める。

<第2場> 結婚式後の屋敷の庭:宗頼と父との対立(二重唱)

「宗頼の主題」の変形が鳴る。歌道を継ぐ継がないの父子の争いに、歌ではなく弓を選ぶと吐き捨てる宗頼「歌よりも もっと凄まじい 弓矢の世界 その矢の届く先が いまの わたしが求める世界〜〜」。管弦は歌唱を邪魔することなく寄り添い、あるいは小声で飛び交い、言葉を明瞭に立ち上がらせるのはやはり合唱オペラ(室内オペラ)での声、歌唱の扱いの経験が大きいと言えよう。息子を見かぎり立ち去る父の背に射た矢は父の烏帽子を飛ばす。ぶん、と鳴る矢音。

<第3場> 秋の夕べの狩場

宗頼レシタティーヴォ、アリア「鳥のように」(あの鳥のように あの獣のように 人知れず飛び 人知れず走り 人におもねることなく 生きる者たちよ わたしはお前たちになりたい〜〜) 。アリアは途中でアップテンポ、獣の姿を追うようにリズミックに走り出す。

主人の腕を褒めそやす家来たちの合唱「あっぱれあっぱれ〜〜やんややんや〜〜ホイホイホイホイ」が後を追う。アリアは最後「しかし、愛することとは何? 〜〜誰にもわからぬ わかってたまるか」との自問で終わる(このセリフは原作にはない)。

と、足元を走り去る小狐の姿。射た宗頼は倒れた獲物に駆け寄る家来をも射殺、生きものを殺す「殺の矢」を知る。呆然と立ち尽くす彼、「忘れな草の主題」とともに背の闇に忘れな草が大きく花開く(映像)。そこから神秘的女声合唱(紫苑の化身たち)で意味不明な「呪詛の歌」(ぬばたまの 消え失せたりや ぬばたまの たまひりひしく たまひりふ きかしたまひて きかずして ききてありえねば ききつやと〜〜〜)が響きあがる。この合唱は血塗られた場にあって、清浄に美しく印象的。

<第4場 > 弓と歌と二いろの血

弓の師匠である叔父弓麻呂と宗頼、歌の血と弓の血の対話的二重唱。弓麻呂、うつろ姫の館に向け二本の矢を射る。二人の問答、宗頼「一の矢は」に答える弓麻呂「あやかしを射ぬく 知の矢」、「二の矢は」「生命を射抜く 殺の矢」、宗頼「さらに多くを殺す それが弓矢の血か」。館に戻る途中、弓麻呂の射た家来を発見、「紫苑の主題」による短い弦楽間奏。姫の帳に近づいた宗頼は相手の男の背を射抜く。血飛沫を浴びた姫、狂喜狂乱のアリア「まろびあいにけりとうとう〜〜〜」「あたしのからだは磨き抜かれ 照り輝いてうつろなる 渦巻きのように〜〜」と仁王立ち、宗頼はたじたじと後ずさるのであった。

<第5場> あの山は?

遠方に山と崖の見える狩場でヒュッヒュと弓音をたて矢を放つ宗頼。「忘れ草の主題」とともに部下藤内に、あの山は?と問う。二人の対話的二重唱。藤内「あそこにはこの世の全てを忘れる忘れ草が茂るとか 恐ろしく呪われる呪いの山」ゆえ行ってはならぬと語る。と、物陰から千草(小狐の化身)が登場、身上を問う宗頼と千草の二重唱ののち藤内も加わり三重唱。ついで女声合唱「夕暮れの 雲はゆらゆら降りてくる 風もゆらゆら吹いてくる あまつそらより天下る〜〜」にのってあやしく舞う千草。魅せられた宗頼は館に連れ帰る。天からの雷鳴に、残った藤内は怯え、管弦楽がさらに恐怖を煽り立て最後はキーンという耳をつんざく異音で終わる。

【第2幕】

<第1場> 愛することの呪い

千草と宗頼の愛のシーン。優しい管弦の響きに包まれ、闇の中、褥で抱き合う二人。愛の睦言と交合のうち、宗頼が千草に禁じられている裸身を今こそ見せよと迫る。帳を落とし、月明かりに浮かび上がった千草は小狐(背後に映像)。スコアではここから両者発声(悲鳴)も演技も自由に、との指示。「小狐め 動くな」に千草「見破られたうえは存分にあそばしませ」と近づいた本来の目的を告げる。カデンツァ「きつね(千草)のカデンツァ」(キューンキューンキューン、ケケケケケケケケケーンケーン Ahh〜〜)は袖を振り上げ振り下げコロラトゥーラ技巧の極み、聴かせどころである。このあたりの西村の采配は巧みというべきだろう。

ではあるものの、カデンツァ前後に置かれた愛の讃歌(二重唱)もふくめ、うつろ姫の大胆剥き出し欲情炎上に比するといささか迫力不足の感は否めない。狐と知ってなお愛をつげ、再びの官能に陶酔する二人。

<第2場> 魔の矢と弓麻呂(館の庭)

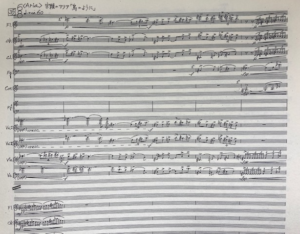

弓麻呂との矢の対決。互いに殺意を持っての対話的二重唱。弓麻呂が射た2本の矢を手で掴む宗頼。この間、スコアには「全弦楽による全奏者バラバラの無調の雨あられの乱舞のようなPizzicato」とある。今度は自分の矢を受けて見よ、と叔父に向かう宗頼。「魔の矢の主題音形」で「この世に笑うのは 今を限りと思え」と叫び、弦楽による「魔の矢の主題」が現れる。

最後の第3の「魔の矢」が弓麻呂を射抜く。「けだものめ!」と吐き捨て、弓麻呂の死骸のあとに忘れな草を植えよと命ずる宗頼。「紫苑の主題」が浮かび出る。

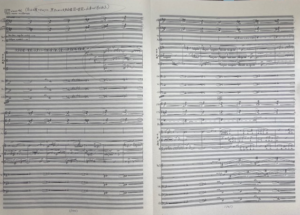

<第3場> 山へ

秘密裏に情交した部下藤内とうつろ姫の二重唱と、宗頼と千草の二重唱による四重唱。黒ドレスのうつろ姫、白ヴェールを纏った千草、いずれも黒と銀の衣装の男二人、この4人が絡み、声を限りに歌いまくる。のだが、「trrrr〜〜たらり〜〜」とまず四重唱の口火を切るのはうつろ姫で、すぐに藤内が「浮かれて阿波踊りのように」の指示のもと「アハエヘオホ しゃっくり(しゃっくり記号で示される)」を連続で延々刻む。この「アハエヘオホ」の音形は「でかしたでかした」「うんうんうんうん」と言ったふうにその後もさまざまなバリエーションで遊ぶので、やたらに耳に残ることになる。

ついで、宗頼が「精神性高く、力強く」の指示で「わしの背にはお前のおかげで魔力が〜〜」と歌い上げ、千草が「わたしの魔王ですもの〜〜」と賛美したところで、「しゃっくり」と「とうとうたらり」組のそれこそ魔力には太刀打ちできない感なのであった。

この四重唱は4人揃って歌唱を聞かせる歌手陣最大の見せ場なのであるが、うつろ姫組が藤内のしゃっくりとともに消え、残った宗頼組が「あの山の頂がわしを呼んでおる」から行かねば、に「弓に変化してもろともに」との千草が決意を歌ったところで、しゃっくりの余韻が尾を引くのは否めない。ここで不気味に響く男声合唱(「下界の地霊の声」)は、この後、長くステージを這い続ける。のだが、再び出てくるうつろ姫、「化け物が化け物をまままま守っているのか〜〜」と藤内の「狐め〜〜」の恨み怒りの再燃で景が終わるのであれば、このペア対決は、筆者、うつろ姫組に軍配をあげてしまうのだ。

<第4場> 桃源郷の入り口

弓に変身した千草(彼の手を離れると正体がバレる)とともに山へ登る宗頼。混声合唱のトレモロ(「女声合唱は、桃源郷からの光と風のように」)が響く中、「平太の主題」変形が姿を見せ、ついで弦による「忘れ草の主題」。平太と宗頼の宿命的な邂逅。編笠の平太「お前はここにくるべきではなかった」(「ゆったりと深く、重 厚な存在感を持って」)。「俺のことを知っているのか?」(「緊張感を持って」)。瓜二つの二人。下では弦が静かに響き、対話は朗詠に近い。平太を見て、「ここには忘れ草というものが生えておると聞いた」。そのまま第5場へ。

<第5場> 平太の家

山に彫られている仏の顔はお前が彫るのかと問う宗頼と答える平太の二重唱。平太の静かだが力強いモノローグは一貫して神秘的な響きに包まれくっきりした朗詠。次いで「平太のアリア」が「この世界の悲しみの奥にあるものはなんだ?」「悲しみを癒すものはなんだ?」「カタチのあるものとカタチのないものとは 同じ大きさ同じ重さ」「ひとつになれば消える」「世界も」「世界も 消える」「悲しみだけが消え残る」。

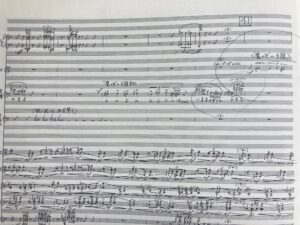

このアリアの一句一句は打楽器群(S-d,Mba,C-s,T-t,G-c)によって漆黒の夜空の無数の星々が瞬時かすめる如くその句間を埋め、荘重な朗唱を生んでいる。宗頼の弓を見て、この山で弓を引けばお前も死なねばならぬと告げるが、お前の彫っている仏を射る、と言い張る宗頼。争う二人の二重唱のあと平太の唸り声のようなファルセット「oh〜〜〜〜」がくる(「平太は自らの死と、一つの世界の消滅を予感し、内面の奥深くにマグマのように存在する炎のごとき悲哀をここで噴出させる」と書きこみあり)。ここまでの景はどれもほぼうつろ姫支配下にあったが、ここはやはり異様。「愚か者め、ならば射てみよ!」「見えざる仏が ho o ho o〜〜おのずから岩に写り出た影 お前、影を射ようというのか」。打楽器群が点描的に多彩な音響で句間を斬って行く。ここから「邪気を払う呪文=呪術的な霊力を感じさせるような特殊な声音で」の指示で平太「gya gyu gyo gyi〜〜〜〜」の唱言、ホーミーも現れるがすぐに二人の相剋二重唱(歌唱音形が鏡像に)となり、背後に仏の顔が浮かびあがる。「この忘れ草の山里にくるべきではなかった。その身をあの繁り狂った忘れな草に変えるのか」に「見ておれ!」と叫ぶ宗頼。

<第6場> 弓矢とともに滅ぶこと

高速ヴァイオリン群の波濤の連続と木管群の生む不穏なざわめきとともに「魔の矢の主題」。仏頭に向け3本の矢「知」「殺」「魔」を放つ宗頼。第3の魔の矢が仏頭を射落とす。vn群波打ち保続の上に管打が打ち込まれ咆哮、膨れ上がった果て、弦楽、ピッコロがつんざくような上昇音形を鳴らしfffで崖上を貫き、頂上からひゅうううと落下のちドシャンの衝撃音。「見たか!」宗頼の凱歌。その下で男声合唱「gyo gyo gyo(行 行 行)〜〜〜」が呻くように始まると宗頼の立つ岩場が揺らぎ始め、女声合唱も加わっての「行」と「仏頭の歌」(「琵琶の釈」より。宗頼への悲歌)が地底から湧きあがる。「その身(み) 有(ゆう)にあらず 無にあらず 因にあらず 縁にあらず〜〜〜」。呪術的な音声(おんじょう)が宗頼の立つ岩を揺るがし崩落、混沌たる大音響の中、千草の名を呼びつつ墜落。

宙を鋭く切り裂く管の響きとともに崖下から光の矢となって飛ぶ千草。この景での第1クライマックスである。光の矢は官能的享楽に耽るうつろ姫と藤内の館へ一っ飛び、二人を貫く。恐怖に震える藤内と、「すご〜〜い すご〜〜い 大きい〜〜Ah〜〜貫いて 貫いて〜〜!」狂気快感に身悶えするうつろ姫。弓は唸りをあげ二人を巻き上げ、悲鳴、絶叫とともに真っ赤な炎に絡め取られる二人。炎上と死の第2クライマックスからそのまま最終場へ。

<第7場> 平太と「鬼の唄」

合唱「仏頭の歌」の消えゆく中に編笠平太の『大日経』読経朗誦が響く。「心 眼界(げんかい)に 住(じゅう)さず〜〜〜」。編笠姿は平太であり崖下に墜落死した宗頼である。紫苑の霊たちの静寂な合唱「呪詛の歌」が流れ、「無声音Si(シ)。冥界からの風息のように」との指示で混声合唱の無声音と口笛へと変化。「悲しく神秘的に」の「鬼の唄」(たゆたういのち たもとをわかれ たまもなす たまはみだれて ききつやと〜〜〜)が重なる。

すでに異界へ去った登場人物たちが崖上に残影のように並び、よじ登ろうとする宗頼はついに届かない。歌声は次第に弱まり、最後に管の鋭い悲鳴の如き高音が闇を貫き溶暗。

言うまでもないが、合唱第1作『汨羅の淵より』での読経、無声音、口笛がやはりここでも姿を見せるのである。

以上、全体は見た。

ここで筆者、初演時の自評を再録させていただく(2019年3月15日号/2019年2月20日 新国立劇場)。他に若いレビュアー2名が筆を執ったので、筆者は自由に書いた。原作は無論読んだが、劇場が事前に流した「見どころ」「インタビュー」「リハーサル風景」などは一切見ずに観劇したことをお断りしておく。

ーーーーーーー

オペラは巨大な欲望の器だ。

それをありありと見せつけられた思い。

この上演の最も強烈な残影は、筆者の場合、うつろ姫だ。

女体の欲望の塊をそのまま猛らせる獰猛さに男たちが気狂い乱舞、婚礼宴会乱痴気騒ぎが繰り広げられる第1幕第1場。

姫の裳裾に首を突っ込み「いい匂い〜」とくらくらする男たちを傲然と振り回し、挑発独唱カデンツァをケチャの喧騒が取り巻くその大渦エネルギー。

これを冒頭に置いたことで、今回の勝負は決まったと見る。

主人公たる宗頼の主題(モチーフ)などどこかに吹っ飛んだ。

清水華澄の体当たり、女をまるごと曝け出す歌唱と肢躯が全幕を覆ったと言っても過言ではない。

第4場での血塗られた凄絶アリアに続き、第2幕第3場の4重唱でも藤内と共に、宗頼・千草組を圧倒し、さらには終幕前の第6場で千草変じた光の矢に「貫いて!」などとわめきながら悦楽の炎に焼かれ悶え死ぬのである。

原作にはわずかな言及しかないこれらの場面の詳細描出・強調・解釈・言葉により、性欲全開女の欲望の凄まじさがオペラをなぎ倒した。

終幕の「鬼の唄」すら、彼女の仁王立ちにはかなわなかったと筆者は思う。

つまり、清水がこのオペラを「喰った・繰った」のだ。

一方の子狐変化の千草はどうか。

一見清純派のこちらは第2幕第1場宗頼との愛の交歓にある「狐のカデンツァ」のコロラトゥーラが聴かせどころ。にしても男の上にまたがって身をくねらせての絶頂叫声「ああーー!」の繰り返しは、しつこすぎだ。

なあんだ、これはとどのつまり「魔界女二人」に滅ぼされる世界もしくは男たちの快楽話か、と筆者は思ったのだ。

3本の矢「知の矢」「殺の矢」「魔の矢」など言ったところで、岩山の仏頭を射落した矢は光の矢(千草)となってもう一人の女、うつろ姫を貫き炎上させるのだから、男はたかだかその矢の飛跡に過ぎなかろう。

「行」だの「大日経」だの仏だのの禅問答のごとき「うつろ」なセリフとそれに合わせた、「らしき」音楽がどうしたところで、このステージで耳目を射たのは明らかに女たち。

筆者はつい、先日観たモーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』を想起したのであった。

欲望の器、とは。

何よりまず、清水その人の歌い手としての欲望の本能的噴出は、お経やホーミー、「鬼の唄」などで抑えきれる、あるいは消化・浄化・昇華できるものではなかった。

そのような筋立てにした台本作家佐々木幹郎、生々しい演出をあえて仕組んだ笈田ヨシの欲望、そうして台本の言葉にノリまくった作曲家西村の欲望。

加えて、日本から発信できるオペラにせんと『紫苑物語』を選んだ監修者、長木誠司の欲望。

四重唱や二重唱などオペラ的音楽構成要素を具体的に要請した芸術監督大野和士の欲望。

視覚効果に腕をふるった美術・衣装・照明の海外組3名の欲望。

彼らの欲望をすべてぶち込み攪拌し、渦巻かせたのがこの『紫苑物語』。

そうしてその猥雑(卑猥とは言わぬが)を現前させた本プロジェクトは、出発時からチームで作るオペラ創作の一つのあり方を示したものともいえよう。

ついでに思った。

プロジェクト中に樹木希林級の女が一人でも居たら、別ものができたかもしれぬ、と。

これをして、作曲家西村の集大成と言うには、筆者、異論がある。

佐々木との合唱オペラ3作を含め、ここまでの道のりはきちんと検証されるべきだと考える。

ゆえに、今回はここまでにとどめたい。

ーーーーーーー

とまあ、そんなふうな啖呵を切ったのであった。

ではオペラのDVDを繰り返し視聴、台本、スコア参照の現在、筆者に何が見えるか。

この稿の冒頭で、探りたいのは西村の「リアリティ」と述べた。

全編を流れると言って良いほどの「とうとうたらり」に象徴されるうつろ姫の情欲・権力欲、キューンキューンのあやかし千草、紫苑を増殖させる殺戮男宗頼、忘れ草の里の仏師平太、後半の山場を作る宗教的素材などなど、絡み合い交錯する多様な音声から、何を聴き取ることができようか。

次回は「とうとうたらり」の由来から、「仏頭の歌」「大日経」読経「鬼の唄」までを考えたい。

脚註

- 初演(筆者観劇日):2019年2月20日 新国立劇場

作曲:西村朗 原作:石川淳「紫苑物語」 台本:佐々木幹郎

指揮:大野和士演出:笈田ヨシ 合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京都交響楽団

<出演>

宗頼:髙田智宏/平太:大沼徹(17,24日)松平敬(20,23)

うつろ姫:清水華澄/千草:臼木あい/藤内:村上敏明/弓麻呂:河野克典/父:小山陽二郎/ 家来:川村章仁

美術:トム・シェンク/衣裳:リチャード・ハドソン/照明:ルッツ・デッペ/振付:前田清実

監修:長木誠司

合唱指揮:三澤洋史

音楽ヘッドコーチ:石坂宏

舞台監督:高橋尚史

芸術監督:大野和士 - 『古事記 古典日本文学全集』筑摩書房 1960、新版1967

『新釈古事記』 角川書店 1983、ちくま文庫 1991 - 『現代詩手帖』 2019年10月号「特集・佐々木幹郎―詩の磁場へ」

- 西村氏より提供の『紫苑物語』台本(2018.10.1版)

- 以下、忘れ草、忘れな草、紫苑についてはスコアの表示に準じる。

- この句については次回、改めて述べる。

参考資料)

◆楽譜

オペラ『紫苑物語』 新国立劇場創作委嘱作品 全音楽譜出版社 HIRE LIBRARY 1,2巻

◆書籍

『古事記 古典日本文学全集』筑摩書房 1960、新版1967

『新釈古事記』 角川書店 1983、ちくま文庫 1991

『現代詩手帖』 2019年10月号「特集・佐々木幹郎―詩の磁場へ」

『紫苑物語』台本 西村氏より借用

◆DVD オペラ『紫苑物語』西村氏より借用

(2024/4/15)