特別寄稿|「被曝78年原爆の図 丸木美術館ひろしま忌」前野健太・甫木元空 LIVE|中村治

「被曝78年原爆の図 丸木美術館ひろしま忌」前野健太・甫木元空 LIVE

Text & Photos by 中村治(Osamu Nakamura)/写真家: Guest

原爆投下の日から78年を迎えた8月6日、埼玉県東松山市にある原爆の図 丸木美術館で、《被曝78年丸木美術館ひろしま忌》が開催された。

原爆投下の日から78年を迎えた8月6日、埼玉県東松山市にある原爆の図 丸木美術館で、《被曝78年丸木美術館ひろしま忌》が開催された。

記録的な猛暑の中、シンガーソングライターの前野健太と映画監督であり音楽家でもある甫木元空(ほきもとそら)のライブが美術館の一番大きな空間において、全国から集まった100人の聴衆のを前に行われた。チケットは発売から1日で完売したそうだ。空調の無い空間でのライブのため、熱中症を心配する職員から観客に保冷剤が配られた。室内のライブではあまりない光景だが、出演者2人が背景としたのは丸木位里、丸木俊夫妻によって描かれた16×3.4メートルの『アウシュビッツの図』であり、他3面は『南京大虐殺の図』、『三国同盟から三里塚まで』、『水俣の図』の巨大な絵であった。丸木夫妻の描いた人々の悲鳴や苦悩が充満している空間だが、前野健太が軽妙な掛け合いで誘う笑いと、歌に込められた優しさ、甫木元空の真っ直ぐな想いが、滝のように流す観客の汗を爽やかな体験へと変えていった。

二人とも埼玉生まれで、小さい頃から丸木美術館に来ていたという。特に甫木元空は幼少期から何度もここに通っているそうだ。今回のライブは甫木元空の強い希望により実現した。甫木元空は、1954年、マーシャル諸島ビキニ環礁で被曝した高知県の元漁師とその遺族の取材を続けている。

二人とも埼玉生まれで、小さい頃から丸木美術館に来ていたという。特に甫木元空は幼少期から何度もここに通っているそうだ。今回のライブは甫木元空の強い希望により実現した。甫木元空は、1954年、マーシャル諸島ビキニ環礁で被曝した高知県の元漁師とその遺族の取材を続けている。

ライブで前野健太は『戦争が夏で良かった』という曲を歌った。「どうして歩くことを覚えるの?それは好きな人に会いに行くため」という歌詞が心に刺さる。ステージ背景の『アウシュビッツの図』に描かれた惨劇と、歌の内容が強いコントラストを放つ。その対比から、戦争の犠牲者たちにも大切な人がいて、大切な人たちとの当たり前の生活があったことが思い起こされた。

私事を交えて書かせていただく。

78年前の原爆投下時、新婚間もなかった私の母方の祖父母の住む広島市西地方町の自宅は、爆心地であった原爆ドームから直線距離で南西へ500メートルのところに位置していた。祖父母の家は跡形もなく吹き飛び、焼き尽くされた。早くに父を亡くし長男として親代わりとなってきた祖父は一瞬にして、同居していた母と10人の弟妹の半分を亡くした。付近には焼け焦げた遺体が散乱し、祖父の母と弟妹の亡骸が判明することはなかった。

祖母の実家は爆心地から2.5キロ程の南観音町にあり、祖父母の家ほどでは無かったが、ガラスは殆ど割れ、屋根が落ちた。祖母の妹は爆心地に隣接する大本営に学徒動員されており、地下の施設で敵機襲来を伝える通信をしていた。ナギナタの練習を代わって欲しい、という友人に代わって地上に出たところで被曝した。火の手を逃れ、近くの橋の下で倒れていたのを助け出され、大本営に連なる練兵場に兵隊と共に並んでいるのを祖母が見つけた。火傷がひどく翌日の朝に亡くなった。亡くなる前に、家に帰れないのならせめて歌を歌ってくれと妹に頼まれ、次々に息を引き取る兵士に囲まれながら、祖母は『露営の歌』、『ふるさと』、『荒城の月』など何曲も歌ったそうだ。

当時、祖父は造船の技師をしており、市内から30キロ程離れた呉工廠へ毎日通い、8月6日の1週間前からは泊まりがけだったという。祖母は結婚前に小学校で教員をしており、祖父の不在を利用して、市内から約20キロほどの廿日市に位置する小学校の元同僚達を見舞うため、5日の夕方から学校近くの親戚宅に泊まっていた。二人とも原爆当日には広島市内におらず、直撃は免れた。原爆投下後に続々と避難してくる人々から市内の状況を聞き、翌日それぞれ市内に向かった。原爆投下時、私の母は祖母のお腹の中にいた。妊娠数ヶ月だった。胎内被曝のため母は被爆一世とされている。なので私は被曝者二世ということになる。

祖父母から原爆の話を聞かされて私は育った。夏休みになるときまって2週間ほど祖父母の家に行った。8月6日にはいつも平和記念公園へ連れて行かれた。被曝した人々の姿はとても言葉では形容出来ないと言いながらも、祖父はその様子を折に触れ、私たち兄弟に詳しく話した。小学校に入る前に母と兄弟で行った原爆資料館で、ビジュアル化された蝋人形の展示に恐怖で気分が悪くなった。そのことを祖父に告げると、実際の光景はあの展示の数倍も数十倍も悲惨なものだったと祖父は言った。連日そこら中に転がっている遺体を集めて、遺体の山をいくつも作った話や、夜になるとその山々から次々に青白い火の玉が上がるのを見た、という話などを強烈に覚えている。

祖父母から原爆の話を聞かされて私は育った。夏休みになるときまって2週間ほど祖父母の家に行った。8月6日にはいつも平和記念公園へ連れて行かれた。被曝した人々の姿はとても言葉では形容出来ないと言いながらも、祖父はその様子を折に触れ、私たち兄弟に詳しく話した。小学校に入る前に母と兄弟で行った原爆資料館で、ビジュアル化された蝋人形の展示に恐怖で気分が悪くなった。そのことを祖父に告げると、実際の光景はあの展示の数倍も数十倍も悲惨なものだったと祖父は言った。連日そこら中に転がっている遺体を集めて、遺体の山をいくつも作った話や、夜になるとその山々から次々に青白い火の玉が上がるのを見た、という話などを強烈に覚えている。

丸木美術館には丸木位里、丸木俊夫妻によって描かれた『原爆の図』全15点のうち14点が展示されている。広島市内に丸木位里の実家があった夫妻は、疎開していた埼玉、浦和から3日後にはそれぞれ広島に入って、当時の惨状を目撃している。原爆について絵に描く画家が皆無だった時代、投下から3年経った1948年から夫妻は原爆の図の制作を始める。投下前、広島には23人のアメリカ人の捕虜がいた。1951年に制作された『原爆の図 第4図 虹』にも二人のアメリカ兵が描かれている。当初はアメリカ人の捕虜も原爆で亡くなったものと丸木夫妻は捉えていたそうだ。だが後に、生き残っていた米兵を縛り、軍人が住民に石を投げるように促し殺害されたことを知りショックを受け、『原爆の図 第13図 米兵捕虜の図』を描いたという。

丸木美術館には丸木位里、丸木俊夫妻によって描かれた『原爆の図』全15点のうち14点が展示されている。広島市内に丸木位里の実家があった夫妻は、疎開していた埼玉、浦和から3日後にはそれぞれ広島に入って、当時の惨状を目撃している。原爆について絵に描く画家が皆無だった時代、投下から3年経った1948年から夫妻は原爆の図の制作を始める。投下前、広島には23人のアメリカ人の捕虜がいた。1951年に制作された『原爆の図 第4図 虹』にも二人のアメリカ兵が描かれている。当初はアメリカ人の捕虜も原爆で亡くなったものと丸木夫妻は捉えていたそうだ。だが後に、生き残っていた米兵を縛り、軍人が住民に石を投げるように促し殺害されたことを知りショックを受け、『原爆の図 第13図 米兵捕虜の図』を描いたという。

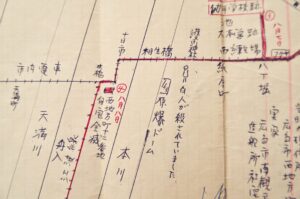

お恥ずかしい話、私はこれまで丸木位里、丸木俊夫妻の作品を実際に見たことがなかった。今回、初めてこの目でその第13図を見た。そしてこの図にまつわる話を知り、その米兵の中の一人を当時祖母が見ていて、私も話を聞いていたことを思い出した。祖母も見たであろうその情景が絵の中に展開されている。衝撃だった。祖母が1978年に書いたと言う手記に、その様子が描かれている。

「相生橋付近は馬が沢山死んでおり護国神社前の電車を渡ったところで白人が殺されており道行く人は石を投げていました。私はどうしても其の光景が忘れられません。其の付近は殆ど即死で死体も無い位ですから、火傷はしておりませんでしたから憎しみの余り殺されたのでは無いかと思います。今思いませば或いは親日家だったかも知れません。私も道を泣く泣く歩いたものですから白人を見ますと憎くてなりませんでした」

「相生橋付近は馬が沢山死んでおり護国神社前の電車を渡ったところで白人が殺されており道行く人は石を投げていました。私はどうしても其の光景が忘れられません。其の付近は殆ど即死で死体も無い位ですから、火傷はしておりませんでしたから憎しみの余り殺されたのでは無いかと思います。今思いませば或いは親日家だったかも知れません。私も道を泣く泣く歩いたものですから白人を見ますと憎くてなりませんでした」

祖母は40代後半から原因不明の頭痛に悩まされ、脳梗塞を2度患った後にクモ膜下出血で倒れ、それから鬱病と痴呆が進み寝たきりになってしまった。母も50代前半でクモ膜下出血で倒れたが、いずれも原爆との因果関係は不明だ。

普段は明るい祖父母だったが、何十年が経過しても原爆で受けた痛みを常にどこかで抱えているように見えた。なぜ彼らが苦しまないといけなかったのか。なぜ、原爆は落とされないといけなかったのか。小さい頃から、漠然と考えてきた。

大学時代、私の関心は日中戦争から太平洋戦争、沖縄戦を経て原爆投下に至る、戦前の日本が辿った歴史へと向かっていた。大学3年で写真を始めた時、卒業したらカメラを持って数年外国に出ようと考え、1995年に、中国北京に向かった。終戦時、7歳だった父が大連にいたという話を聞いていたのも、中国行きのきっかけの一つであった。でも中国行きの理由を、かつての戦争に結びつけて人に説明したことは、当時、恐らく一度もない。実際に戦争を体験していない自分がそれを口に出すのが、どこかで怖かったのかもしれない。

何の因果か、私の誕生日は9月18日である。日本人でその日を意識する人はいないが、中国人でその日を知らない人はいない。1931年のその日は柳条湖事件が勃発した日である。満州事変の発端となり関東軍は満洲全土を占領し、日中戦争へ突き進むことになる。

私は北京で大学内に設置された外国人のための語学学校に通い、学校の休みを利用して、旧満州である東北三省を旅し、日本軍が残した戦争の爪痕を回った。その目的地の一つに、撫順にある「平頂山殉難同胞遺骨館」(現、平頂山惨案記念館)があった。

撫順は炭鉱の街として知られ、満州国建設を宣言した1932年には日本軍が撫順の炭鉱も掌握した。同年、抗日ゲリラが炭鉱を襲い日本側に大きな被害が出た。その事件の捜査に当たった軍の調査隊が、近くの村のほぼ全村民3000人を惨殺した。日本軍は巨大な穴を掘り、3000人をその穴に並ばせ機銃掃射し、そのまま土をかけて埋めて、その隠蔽を図った。

巨大な体育館のような建物の中に、掘り出された500体ほどの実際の遺骨がそのまま展示されており、外周をぐるりと歩けるようになっていた。私はここで中国人に出会ったら、日本人として指を差され罵られるだろうかと、どこかに不安を抱いていた。その日、館内には私以外誰もおらず、直射日光が当たらない乾いた地面から浮き出たかのように、白骨死体が見渡す限り続いていた。この場所に来ると、もしかすると気持ちがどうかしてしまうのではないかとも予想していたが、骨が骨としか見えず、そこに生の人間の最後の日があった事を、どうしても想像出来ずに先を進んだ。

巨大な体育館のような建物の中に、掘り出された500体ほどの実際の遺骨がそのまま展示されており、外周をぐるりと歩けるようになっていた。私はここで中国人に出会ったら、日本人として指を差され罵られるだろうかと、どこかに不安を抱いていた。その日、館内には私以外誰もおらず、直射日光が当たらない乾いた地面から浮き出たかのように、白骨死体が見渡す限り続いていた。この場所に来ると、もしかすると気持ちがどうかしてしまうのではないかとも予想していたが、骨が骨としか見えず、そこに生の人間の最後の日があった事を、どうしても想像出来ずに先を進んだ。

ほぼ建物を一周した時、不意に出口から人が現れ、私は一瞬身を固くした。それはその記念館の館長だった。君は日本人の留学生か?と館長は問うた。私は緊張しながら、そうですと答えると、彼は私にすぐ足元にある遺体を見てごらんと、指で指し示した。大きな骸骨の胸のところに50センチほどの小さい骸骨が重なっていた。その瞬間、銃口から発射される弾丸から我が子を守ろうと身をよじる母親の必死な姿が眼前に現れた。その親子が着ていた服まで見えてきた気がした。その周りにいる遺体も恐怖の声をあげて動き始めるのをみた。私は涙が流れるのを止めることが出来なかった。館長は優しい声で私にお茶を飲もうと、館長室に誘ってくれた。

その後、北京では戦争について中国の友人たちと話す機会が沢山あった。過去の戦争についての自分の考えを話さない限り、本当の友人になるのは難しい、という印象もあった。中国政府は政治への批判をかわす目的もあったのだろう、当時はテレビを付けるとどこかのチャンネルで必ず日本の侵略戦争を描いた抗日ドラマが流れていた。中国では私は過去の侵略者の子孫であった。戦争の名の下、国家によって国民は戦争の被害者にも加害者にもさせられてしまう事を痛感した。広島と同様に過去に戦争によって被害を受けた人々は深く傷付いてきた事を知った。

その後、北京では戦争について中国の友人たちと話す機会が沢山あった。過去の戦争についての自分の考えを話さない限り、本当の友人になるのは難しい、という印象もあった。中国政府は政治への批判をかわす目的もあったのだろう、当時はテレビを付けるとどこかのチャンネルで必ず日本の侵略戦争を描いた抗日ドラマが流れていた。中国では私は過去の侵略者の子孫であった。戦争の名の下、国家によって国民は戦争の被害者にも加害者にもさせられてしまう事を痛感した。広島と同様に過去に戦争によって被害を受けた人々は深く傷付いてきた事を知った。

丸木美術館の『原爆の図』の数々にも、胸に抱いた赤ん坊を必死に守る母親の姿がたくさん描かれている。その姿に改めて、戦争の悲劇はどんな形であれ繰り返してはいけないと思った。命があってこそ、今日を生きる事ができる。そして、戦争を繰り返さないための第一歩は、過去に何が起こったかを知ることであり、我々の先輩達が体験した出来事や、犯してきた過ちを振り返り、明日に生かす事しかない。

9月24日まで、丸木美術館で『影にのぞむ』と題した現代美術家の冨安由真さんの企画展が開催されている。原爆の体験者から言葉を集め、その悲惨さを伝える作品群である。『原爆の図』の前での灯籠流しをイメージした被爆者追悼式の挨拶で、被曝3世である彼女は、戦争の悲惨さを伝えていくのは今からでも遅くない、と力を込めた。存命の戦争体験者が減りつつある中でも、私達にはやれることはあると。

明日にバトンを繋いでいく。それこそが私たちの生きる喜びへと繋がるのかもしれない。会場には20,30代の来場者も多かった。この日、この会場で、私は丸木美術館に持ち寄られたアーティストたちの想いが、次の世代へ伝わっていく現場に遭遇することができた。それは、私自身とも繋がる過去の歴史を振り返り、未来に向けて自分に何ができるかを見つめることにもなった。

丸木美術館から東京へ戻る車中、すでに鬼籍に入った祖父母を想いながら、前野健太が力を込めて繰り返した「命のよろこび」というフレーズが私の頭の中で繰り返し響いていた。

(2023/8/15)

————————————————-

写真家 中村治

「移りゆく時代の変化に於いても、固有の価値を持ち続けるもの」をテーマに作品を撮り続けている。

1971年、広島生まれ。成蹊大学文学部卒。

1996-1997年、ロイター通信社北京支局の現地通信員として写真家のキャリアをスタートし、坂田栄一郎に5年間師事し人物撮影を学ぶ。 東京を拠点としつつ、各地で撮影を続けている。

2020年、中国福建省の山間部に点在する客家土楼とそこに暮らす人々を撮影した写真集、『HOME-Portraits of the Hakka』(LITTLE MAN BOOKS)にて、第20回さがみはら写真新人奨励賞受賞、第39回土門拳賞最終候補。

中村治HP https://samphoto.jp/