評論|西村朗 考・覚書(30)『光のマントラ』|丘山万里子

西村朗 考・覚書(30)『光のマントラ』

Notes on Akira Nishimura(30) “MANTRA OF THE LIGHT”

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

女声合唱とオーケストラのための『光のマントラ』(1993)は前年初演の管弦楽曲『星曼荼羅』『アストラル協奏曲“光の鏡”』からの3部作最後の作品である。本作に入る前に、『太陽の臍』(1989)を始点とする管弦楽4連作に触れておく。

シンフォニックな西村ヘテロフォニーの確立を決定づけた『太陽の臍』に続く『チェロ協奏曲』『永遠なる混沌の光の中へ』(1990)『二重協奏曲“光の環”』(1991/ヴァイオリン、ピアノとオーケストラのための)の4連作の目指すところを西村は「アジア的宇宙観、生死観等に影響を受けての、生命連鎖の永遠性、人間の生と死と魂の再生といった観念的なドラマを内包したものであった」1)と語っている。

なるほど『太陽の臍』は文字通り太陽と生命の讃歌である。一方、『チェロ協奏曲』は チェロのD音が一貫して底に流れる非常に抒情的な作品で、むろん、西村らしい低音から伸び上がる低声やオーケストラの不穏の響きも咆哮もあるものの、だが静やかな旋律の歌声が印象的な美しい作品で、祈り、と呼ぶにふさわしい静謐を含む。独奏チェロに向き合うオーケストラの響きを彼は「人間の心の叫びや祈りの声に対する宇宙的なエコーである。」2)としている。作品の最終部分に置かれた「虹のような倍音の光」は宇宙の漆黒にかかる人間の微かな吐息のように響く。

『永遠なる混沌の光の中へ』は低音Eの長大なドローンとその倍音が神秘的な打楽器群の響きに彩られ、ゆったりと幾層にも重なる。永遠なる光とは倍音上の光であり、その混沌の光の海に、幻想の雫が時折こぼれ落ち、ときおり泡立ちを見せる。オーケストラが倍音層と重なって優しく溶ける第1のクライマックスののち、とりわけ規則的に打ち鳴らされる梵鐘のような鐘音とともに築かれる第2のクライマックスは雅楽の響きを思わせつつ増幅増大、目眩い響きの渦となる。コーダでは基底音 Eの倍音の B(変ロ音)が姿を見せ、この響きは連作最後の『“光の環”』へと流れ込むのである。『“光の環”』は独奏ヴァイオリンとピアノがやはりオーケストラの野太いトレモロ・ドローンに絡み、多彩な表情を見せる。時に眉を吊り上げ、険しい表情を見せる旋律線もあれば、ピアノのアルペッジョは箏のようだし、フルフル震えるトレモロは凍った火花を散らす。ソロ楽器2台が加わったことで表現領域が格段に広がり、深海から天空までの上下動の激しい旋回が大きな光の環の螺旋を描き、スケール感は随一と思える。ちなみに西村はこの4作について CD『光の鏡』3)解説でこう述べている。

『太陽の臍』は、生命連鎖の永遠性への讃歌であり、『チェロ協奏曲』は人間の肉体とこころの現世での有限性と、生存の苦悩への悲歌、続く『永遠なる混沌の光の中へ』では、魂と宇宙の母体としての光の海を観想し、そこへ魂の流入の法悦と、再生への祈りを主題としている。そしてこの『光の環』において、それらの主題を統合。ここにおいては、生命連鎖の永遠性、生と死と再生の苦悩と法悦を、個の魂をつつむ、ひとつの宇宙的な光の環として象徴的に捉え、描こうと試みている。

また、第4作『光の環』について、

音の波動は宇宙に連なり、肉体を通して旋律を生む。オーケストラは宇宙の気と共振しようとするマントラの響きを求め、独奏ヴァイオリンはそうしたマントラから、人間くさい「歌」を導く。

さらにそのピアノについても、「88個の美しい鈴をつけた大きな Sitre、あるいはそのような“響きの樹”としてイメージされ、それは肉体生理のエネルギー放射の象徴化と結びついている。そしてその輝きと波動もまた、個としての脈動ののち、オーケストラのマントラとひとつになる。」4)と述べている。

つまり、この4連作は、彼が確立したヘテロフォニーという器を「光で満たす」作業であったと思われる。『チェロ協奏曲』のチェロの旋律、あるいは『光の環』のヴァイオリンを人間の心の声や叫び、人間くさい歌、とする彼の中には同時期の『大悲心陀羅尼』の女声マントラが内なる声のように響き続けていたのではないか。

この4作に続く新たなステップとしての3連作『星曼荼羅』『アストラル協奏曲“光の鏡”』(1992)『光のマントラ』(1993)のうち、前2作の光は陽光でなく星光だ。

すなわち、

この3部作の作曲には、瞑想が導く、人間の内宇宙の一つの響きのマンダラを描きたいという思いがあった。

92年の2作では、作曲の主導的なイメージとして、それぞれ“星界の光”“銀色のサイキック・コード(オンド・マルトノが奏する)“といったものがあったが、この作曲においてのそれは、内宇宙諸相の深層の響きとしての”肉声“そのものである。5)

『星曼荼羅』はなるほど冒頭トレモロの長いドローンにまさに透明な星くずがチラチラ瞬きながら降ってくる幻想的な音響、あるいはオーロラのごとき色彩の帯が宇宙に架かる音景が印象的。『アストラル協奏曲』はオンドマルトノのグリッサンドというかなんとも妖しげな声がほとんど妖怪のように筆者には聴こえ、内宇宙というより宇宙の洞穴(そんなものがあるかどうか知らないが)の中にいるような気分になる。高い音声は龍笛のようであり、いわば時空を超えてドラゴンがのたうつごとく、ヒンドゥー世界のヴィシュヌ神『宇宙亀蛇』を想起してしまうのであった。ここでのサイキック・コードがどういうものであるかは不明だが、星々の間のエネルギー交感のさま、とでも考えれば良いか。

原始において万物をあまねく照らし生命を育み、あるいは殺しもする強大な光源、力の象徴たる太陽が沈めば、夜陰に輝くのは月であり星々。西欧教会の円蓋に散らばるのも必ず星々であり占星術もまた太古より人を導くものであれば、人は満天の星々の競楽にいたく魅入られるのかもしれない。

西村は『星曼荼羅』について、

私は自分の未知の宇宙を、外部星界宇宙に照応させつつ、深く見つめてみたいと思った。星々はその存在としての実体を形成しつつも、また人間の内宇宙を映す光の鏡であり、ここにいうマンダラは、そうした光の鏡の力に導かれての観想による、内宇宙の響象的表現という意味合いが込められている。6)

と述べているが、宇宙の内部外部といった言葉にとらわれず、ここはむしろ『リグ・ヴェーダ』(紀元前1500~1000年)の《宇宙開闢の歌》における「有に非ず、無に非ず」という絶対的無限定宇宙創成と、《黄金の胎児讃歌》から導き出されるブラフマー、すなわちブラフマン「世界に生気をあたえて動かしている聖なる根本原理・唯一絶対者」による宇宙創成の両神話を想起したい(第18回参照)。

宇宙卵から万有が生じたとする後者が「梵我一如」(宇宙的原理と自我の一致)へと展開してゆくのであれば、西村の観想とは、満天の星々が我が心身に光の欠片となって散らばり映じている、いわば不動の湖面(「深くして測るべからざる」原水《宇宙開闢の歌より》」)に映る風景の鏡面世界(梵我一如)のような映像美でもあろうか。いささか強引ではあるが、内外でなく「一即多」のイメージだ。

なお、ブラフマンがもともとヴェーダの讃歌・祭詞・呪詞の呪術的言葉を意味し、中でも『アタルヴァ・ヴェーダ』(呪法讃歌)が後のタントラ教、仏教の真言密教へと流れてゆくことはすでに述べた。「万有を胎児としてはらみ」は、そのまま大乗仏教の「如来蔵」(凡夫に内蔵される如来・仏になりうる可能性)につながる。「蔵」とは母胎・胎児であり、ヒンドゥー教における「胎内宇宙」、まさに『両界真言』の胎蔵界そのものといえば、西村がこの時期、何を掴もうとしていたかが見えるのではないか。

『アストラル協奏曲』に、筆者はヴィシュヌたる「宇宙蛇」(宇宙神)を思い描いたが、つまるところ西村にとっての「アジア的宇宙」云々は、『ヴェーダ』から始まるインド・ヒンドゥー世界、杉浦康平によって可視化されたアジア図像世界、あるいは 木戸敏郎に示唆を得ての古代神代古文書による『アワの歌』(1989)の言霊・音霊世界のごた混ぜ、まさに「永遠なる混沌の光の海の中」であったと思える。

この混沌を響きによって形象化すること。つまり掌中とした器たるヘテロフォニーを満たす光そのものをなんとか掴み取り可聴化したい、という強い欲求から試みられたのが、この3作ではなかろうか。

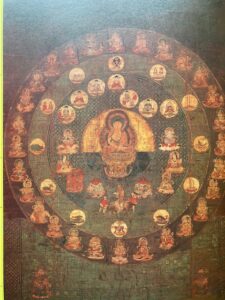

そうして「観念的ドラマ」の具象化にあたり、人声としての真言すなわちマントラの導入は必須であり、同時に、アジアの数々の曼荼羅図を眼前に、響きのマンダラをそこに建ち上げようと考えたのも宜なるかな。空海が823年、真言密教寺院東寺の立体曼荼羅、すなわち大日如来を中心に21尊の仏像を空間に配置したそれと同じ発想と思えばよかろう。

そうして3連作の最後に『光のマントラ』が姿を現す。

むろん、マントラ、マンダラは言葉あるいは図像による仏に至る導きの道で、密教の奥義である。

筆者はマントラが西村の言霊・音霊・人霊感覚に直結するものとしたが、ではマンダラとは何なのか。

ざっとみておこう。

マンダラは紀元前1500年~前500年頃までのヴェーダやバラモン教の時代の儀礼にまで遡り、『リグ・ヴェーダ』の宗教儀礼における祭壇の設置に原型を見る。屋外もしくは祭主の家近くに祭式のつど設営され、神々降臨の座とともに祭壇には供物、神聖な火が灯された。行祭僧がヴェーダの呪文を唱えつつそれらの供物を火に投じる。これは「ホーマ」(火の神アグニの招聘)つまりは密教の護摩(第16回目黒不動で既述)につながるもので、同様の祭式は日本の神道にも見られるという。7)

5世紀頃には儀礼祭壇としての原初のマンダラが現れるが、これもヴェーダ期同様、場の設営であって、今日のような世界観を表すものではなかった。その頃興起したヒンドゥー教の様々な儀礼、手指を組み合わせ多様な形を作る印契(いんげい)や真言などを大乗仏教に加味した密教がインドに成立するのは7世紀。この時期に編まれたのが『大日経』で、それが東アジア、チベット文化圏に伝わり、空海、最澄によって日本に伝来となる。インド自体は13 世紀初頭、イスラーム教に制覇され仏教そのものが消滅の途を辿ることになる。

ちなみに日本密教は中国経由ゆえ中国化されたものだが、ヒマラヤを越えてダイレクトにチベットに伝わった密教は元々のインド密教をそのまま継いでいると言われる。これが日本に知られるのは明治期の仏教学者によってで、その後、1970~80年代のオカルトあるいは密教ブームにおいて、チベット僧を招いての声明や杉浦らのチベット・マンダラ紹介などがなされ、その神秘主義的世界を一般に知らしめることになった。

いずれにしても密教経典『大日経』第2章におけるマンダラ(胎蔵マンダラ)儀礼記述をマンダラの確立とする。この経典でまず述べられているのは、師が弟子を入門させる儀礼であり、師弟2人が1週間かけて準備する。人気のない場所で、石や骨のかけらを除去、土地供養、弟子の心身清浄儀礼ののち、牛糞を塗って浄められた地面に墨打ちをしマンダラの外枠を地面に描く。ここでのマンダラは、中心の仏たちのいる部分は円で囲んであるものの、全体は四角となっている。

これは仏たちが居並ぶ宮殿を地面に写すもので、師弟は色粉、粒によって一晩で描き終えねばならず、出来上がったマンダラ図の前、あるいは中心に弟子を導き、師が印可を与えた。つまり、元々のマンダラとはそれ自体が儀礼の所作であり、図は本来、描き消えてゆくものとしてあったのだ。ここには、ヴェーダ時代の古人の祭儀の原型、その時々の祈願と所作・行為それ自体がマンダラだという考え方がそのまま継承されていると言えよう。

一方、『大日経』にやや遅れて成立した『金剛頂経』の金剛マンダラは地面ではなく、心中に瞑想するマンダラについて主として述べている。いわゆるヨーガ・タントラと呼ばれるもので、ヨーガの瞑想法(行法)を中心としたマンダラ儀礼である。簡単に言うと、こちらは盆のような祭壇、あるいは地面に描かれた儀式の場の中央に行者が座し、例えば金剛薩埵(サッタ/普賢王如来)の印契を結び観想、「我こそ金剛薩埵なり」と誦しつつ巡り歩き、マンダラの線を引く。外側は四角で四辺に門をつけ、鳥居で荘厳云々かんぬん...そうして念出した(というべきかどうか)金剛薩埵をマンダラの中に位置付け、次の仏の創出に取り掛かり(我こそ、と自分がそれぞれの仏になりきり出現させる)この所作を数十回繰り返すと金剛界マンダラが出来上がる、というわけだ。これもまた修行法であって、中心仏たる大日如来と自分が合一する(即身成仏・梵我一如)方法としてのマンダラ儀礼である。

なお、マンダラ図が世界の構造全体を表す世界図とされ、あるいは個我と宇宙との合一といったウパニシャッド以来の精神と実践の一形態・行法として位置付けられるようになるのは10世紀以降とされる。8)またそこに須弥山のイメージが組み込まれたのは9世紀以降のことで、チベットやネパールのように須弥山を中心とする世界図は、日本のマンダラには見られなかった。

西村の『光のマントラ』は「人間の内宇宙の一つの響きのマンダラ」「光の鏡の力に導かれての観想による、内宇宙の響象的表現」であれば、上記のマンダラ儀礼を思い浮かべれば良いのではないか。ここで彼が採ったのは光明真言すなわち不空大灌頂光真言(ふくうだいかんぢょうこうしんごん)である。マンダラとはマントラを唱えつつ行う儀式ゆえ、光明真言を唱えるわけだ。

以下、採用真言については曲目解説を参照する(カタカナ読みは筆者が付記)。

oṃ amogha – vairocana

mahā – mudrā .

maṇi-padma-jvāla

pravartaya hūṃ

オーン アモーガ ヴァイローチャナ

マハームドラー

マニパドマジュヴァーラ

プラヴァルタヤ フーン

(不空遍照の大印 宝寿と蓮華と きよらけき大いなる光よ)

なお、amoghaは不空成就如来、vairocanaは大日如来、mahā-mudraは阿閦如来、maṇiは宝生如来、padmaは阿弥陀如来で、前回触れた『両界真言』の金剛界五仏(五智如来)であり、この五仏に光明を放つよう祈願する真言ということだ。したがってまずは金剛界マンダラを想起したい。

もっとも、マンダラによる観想など私たち一般人には無理ゆえ、なんとなく五仏を思い浮かべ(といってもせいぜい大日如来と阿弥陀如来くらいだろうか)、意味不明の呪文が流れる場をイメージすればよかろう。

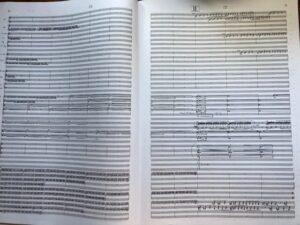

全体は7つの部分より成る30分ほどの作品。

解説とともに聴取を記す。

Ⅰ)オーケストラによる8/9でのゆったりした導入部。前2作『星曼荼羅』『光の鏡』の音響融合世界。管打 H,Aisの響きの重なりとトレモロ、その下で低音ドローンを保つ弦。まさに星々瞬く蒼白光のさんざめきが天空に広がる。ちなみにこれが水中だと『太陽の臍』のあぶくぶくぶく、にちかい。各楽器の小刻みな上下行とトレモロ音形の重畳がやがて細かな運動態へと変化、徐々に膨張ff、のちppで83小節目Poco più mossoからD(弦、pf)〜F(sax,cla)〜F(vibr,ob)といったように順次、各楽器群がトレモロで入ってゆく。その星光の輝きの持続ののちffへと増幅、Cでppに沈む。

Ⅱ)はⅠ)のppの響きから開始(114小節目)され、静寂なトレモロの波裏に女声合唱Cis,Disの「o~n」が響く。ppとffの膨張・減衰が寄せては返すマントラ第1回唱、木管、金属打楽器群、ピアノ、ハープとフラジオレット弦楽のトレモロが神秘な光を拡げる。

Ⅲ)155小節目、前段ff~sfへ高揚の一瞬ののち、3/8に速度をあげた波動、金管群のフラッターによる大きな音塊旋律が奏され、やがて減衰。194小節目から金属打楽器の幻想を纏うC,Disからのマントラ第2回唱。弦楽の高低ドローンが帯のように流れる。

Ⅳ)全曲の中間に位置し、280小節からG,As,Cisで第3回唱開始。マントラは一音ずつ順次光が差し込むように優しい白光を拡げ、夢幻無限の岸辺へと聴き手をいざなう。その長い長〜い揺蕩いに揺れていると何やら神秘の声と響きに絡め取られるような異様な陶酔に襲われる。危ない....。やがて高潮、管打sfの一撃のち溶暗、445小節での、ゲネラルパウゼを迎える。このⅣ)部が最も「光のマントラ」的幻光シーンではなかろうか。

Ⅴ)ppで入る大太鼓の打音とともにpianissimo espressivo a tempo rubatoの指示のもと、Es,Fis,G,A,B,Dからモード・クラスターによるメリスマティックな第4回唱が歌われる。打奏は間をおいての21回で、全体を動かす動力と言えよう。実に効果的だ。21とはこのマントラの秘数とのこと(前述、東寺大日如来21尊もそれ)。Ⅱ)でのトレモロ・シーンの発展とⅢ)での金管群の音塊旋律の変容に弦楽のトレモロを重ね、混沌の海へと突っ込んでゆく。ここでの梵鐘風響きも効いている。490小節molt.sul pont. and touch on irregular harmonics-position, let uneasy(noisy)mysterious sound with complicated overtones.の指示のもと、499小節ppでフェルマータ。

Ⅵ)vn,vc各6名とcbに伴われた瞑想的な第5回唱。Ⅴ)でのモード・クラスター旋律のエコーとともに、cbのCisのドローンが低く流れ続け、息の長い響きの膨張の果てにffで終止。499~522小節と全体の中で最も短い部分。

Ⅶ)終結部。Fユニゾンで歌われるマントラ第6回唱、女声が最も清明に響き通る。弦楽、金属打楽器群、ピアノ、ハープのドローンが帯同するが、調べは上澄のように清らに中空をすべってゆく。540小節から低弦ドローンEsの上に6分割されたマントラ第7回唱がpianissimo misterioso e molt voluptuosly の指示のもと、漂ってゆく。その声はやがて低弦 Cのドローンの倍音和音上に消えてゆき、続く管弦打楽器によるトレモロと長大なクレッシェンド、トゥッティの一閃が宙を切り裂く。コーダは全楽器による最強奏ドローンCをほとんど永遠と思われるほどに響かせ続け、次第に減衰、静寂の海へ沈んでゆくのである。この気の遠くなるような Cドローンは、実演をもし聴いたなら、いつまでも心身に鳴り響き続けるのではないかと思われるほど。欧米の耳には心身異常反応を引き起こすのではなかろうか。つまり、リズムではなく呼吸、気息の姿そのもの、というべきか。

こうしてみると、『光のマントラ』が、この時期確立されたヘテロフォニーという技法、あるいは形式、あるいは器に映ずべきコスモロジー(宇宙観)をマントラとマンダラの採用によって音響化する試みであり、かつ、それが最もシンプルに現前された、と言えるのではないか。

『太陽の臍』からの4連作(1989~1991)、『星曼荼羅』からの3連作(1992~1993)の7作によって西村のアジア的宇宙観はいよいよその全貌を現した、と筆者は考える。

筆者は第22回で、邦楽器群をへての1992年までに見えてきた彼の音宇宙元素を以下にまとめた。

すなわち、

1. 形式としての「ヘテロフォニー」

2. 音響:音霊としての「梵鐘」

3. 言葉:言霊・歌霊としての「マントラ」(真言/読経)

2.3.いずれもヘテロフォニーの器(概念)に包摂されようが、ここで『光のマントラ』を音(響き)の「マンダラ」として位置付けるなら、まさに儀礼の「場」「空間」の建設に他ならず、さらに言えば「宗教儀礼」としての総合形を希求する「汎アジア的宗教音楽」家たる西村朗の姿が見えるのではないか。

すなわち、1~3の元素を総合するものとして、マンダラという音場の設営が示され、それは同時に時空をまたぎ、汎アジアのみならず全宇宙を映じる西村独自の宗教音楽の大伽藍となって中空に浮上してきた、と思える。

さてこの6年後、本格的な室内オペラ『絵師』(1999)に歩を進める前に、西村創作における「光」の意味を問うておきたい。彼の「光フェチ」は単なる嗜好ではない。そもそも「光」が人間にとっての宗教の根源・始原にあるものであれば(光、あれ。あるいは光、至れり)、彼の大日如来のイメージは決して宗派的信仰に類するものではなく、光、あるいは人間における真の「宗教性」に向き合うための一つの象徴、と筆者は考えるに至った。

『紫苑物語』への道もまた、そこにあるのではないか。

したがって次回は「光とは」の問いへ飛ぶ。

1) CD『光の鏡』西村朗の音楽Ⅱ フォンテック FOCD3174 1993 ライナーノーツ「作品について」西村朗

2) CD『永遠なる混沌の光の中へ』カメラータ・トウキョウ32 CM-199 ライナーノーツ「作品解説」西村朗、1990

3) CD『光の鏡』同上

4) 同上

5) 同上

6) 同上

7) 『古代思想 中村元選集 別巻1』 世界思想史p.151 春秋社 1998

(第21回『アワの歌』で触れた「アウワ」の三声(真ん中の三文字)を中心とした言霊的宇宙原理の究極を示すフトマニ図を想起されたい。「アウワ」がマントラ「om」あるいはヘブライの「アーメン」につながることも)

8) 『マンダラという世界』p.194 立川武蔵著 講談社2006

参考資料)

◆楽譜

『光のマントラ』 全音楽譜出版社 1993

◆CD

『永遠なる混沌の光の中へ』 カメラータ・トウキョウ 32CM-199

『光の鏡』 フォンテック FOCD3174

『西村朗 作品集』カメラータ・トウキョウ CMCD-99052

◆書籍

『密教とはなにか』 松長有慶著 人文書院 1984

『大日経・金剛頂経』 大角修訳・解説 角川ソフィア文庫 2019

『マンダラの理論と実践』 ジュゼッぺ・トゥッチ著 ロルフ・ギーブル訳 平河出版社 1984

『マンダラという世界』 立川武蔵著 講談社 2006

『アジアのコスモス+マンダラ』 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社 1982

(2023/5/15)