評論|伊福部昭―独り立てる蒼鷺―9.オスティナートを吠えるゴジラ……『リトミカ・オスティナータ』|齋藤俊夫

9.オスティナートを吠えるゴジラ……『リトミカ・オスティナータ』

9.オスティナートを吠えるゴジラ……『リトミカ・オスティナータ』

9.GODZILLA is Roaring OSTINATO ……『RITMICA OSTINATA』

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

1960年前後、日本はあたかも前衛音楽の時代であった。

二十世紀の音楽は混沌として、その動向が定まらぬとはいえ、音楽家も一般社会人も、未だその真の理解には程遠いものがある。この時に当つて我々は演奏と研究とを通じて、二十世紀音楽の創造と真の理解のための運動を積極的に展開するために、『20世紀音楽研究所』を設立するものである

と1957年3月20日の設立宣言でうたった「二十世紀音楽研究所」は吉田秀和、柴田南雄、入野義朗、森正、岩淵龍太郎、黛敏郎、諸井誠(以上が創立メンバー)、小林仁、武満徹、岩城宏之、一柳慧、松下真一(以上、創立後に参加)という錚々たる面子によって、1957年から「現代音楽祭」を開催した。1957年の「第1回現代音楽祭」で特集されたのはヴェーベルン、1958年「第2回」ではメシアン、1959年「第3回」ではブーレーズ、そして1961年8月の「第4回」では特集作曲家こそシェーンベルクであったが、注目を集めたのはジョン・ケージを中心とする「アメリカの前衛音楽」特集の1夜であった。この時、アメリカ前衛音楽を日本に紹介・先導したのがアメリカから帰国した一柳慧である。

また1950年代終わりから1960年代にかけて、現代音楽だけに留まらないジャンル横断的な現代芸術の震源地となったのが1958年9月13日にホールを杮落としした東京赤坂の草月会館、草月アートセンターであった。アートセンターの主催は武満徹と共に数々の名画を手掛けることになる映画監督、後に華道、作庭なども手掛ける勅使河原宏。現代音楽を特集する「草月コンテンポラリー・シリーズ」は1960年3月24日の林光に始まり、武満徹、松平頼暁、岩城宏之、諸井誠、間宮芳生、高橋悠治、一柳慧、三善晃、と、こちらもまた錚々たる面々が登場し、そして1962年10月、「ジョン・ケージ、デーヴィッド・テュードア演奏会」「ジョン・ケージとデーヴィッド・テュードアのイヴェント」(後者は京都会館第2ホールと大阪御堂会館、草月会館ホールの3箇所で順次開催)で、それまでも日本で物議を醸し論議を呼んでいたケージその人が来日し、いわゆる「ジョン・ケージ・ショック」が勃発することになる。

二十世紀音楽研究所現代音楽祭の特集作曲家の人選を見れば一目瞭然だが、この日本前衛音楽の時代は、音楽先進諸国たるヨーロッパとアメリカの前衛音楽から、最先端のセリエリズムや偶然性の音楽を吸収しようと皆が躍起となった時代であった。前衛音楽の核となる、この〈進歩〉への信仰とも言える精神こそが〈モダン〉の精神であり、その基盤にはグローバル資本主義と科学技術文明の万能性への信仰が存在する。この〈モダン〉の精神への不信がある閾値を越えた所から、現代の〈ポストモダン〉の時代が始まる、と言えよう1)。

伊福部にはこの〈モダン〉の精神に対する不信どころか、それへの反抗心が渦巻いていた。映画『ゴジラ』を回想しての以下の談話を参照してほしい。

掛下さんが帰られたあと、[ゴジラの(引用者加筆)]台本を読みました。あっ、と思いました。私と妙に境遇が似ているな、と。同時にアンチ・テクノロジーの思想も感じ取ったんです。[略]

ゴジラは水爆で大きくなった生物ですが、戦闘機やなんかも全然効かずに手で払いのけるような、ある種の痛快さがありました。そういうところもほかの人以上に共感を覚えたんじゃないかと思います。向こう(引用者注:アメリカ)の科学兵器はかなり進んでいるという感じで、一種の劣等感を持っていたのだけれども、ゴジラに対しては飛行機でもだめ、ジェット機でもだめ、電気に頼っても高圧電柱を倒してしまうし、何をやってもだめですからね。気持ちいいというか、アンチ文明というような要素がありました。2)

「アンチ・テクノロジー」「アンチ文明」という言葉と伊福部音楽がシンクロすることは衆目の一致するところだろう3)。そして伊福部は二十世紀音楽研究所や草月アートセンターでは全く取り上げられず、「最先端の前衛音楽」とは逆行するがごとき創作活動を独り続けていたことは言うまでもない。

だが、伊福部の音楽は前衛音楽と無関係に創られたものではない。前衛音楽を意識して、あるいは前衛音楽を敵視したからこそ書けた作品、それが今回取り上げる『ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ』である。

まず『ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ』(以下、本作と呼称)についての文献学的調査を短く報告しておく。

明治学院大学付属日本近代音楽館所蔵の資料番号(163)の自筆総譜は1961年初演稿を消しゴムやペンを使用して1969年再演稿に改訂し、さらに(おそらく1971年以前に)現行版に改訂するためにさらなる加筆・修正・削除を加えたものである。従って1961年初演版ならびに1969年再演版そのままの総譜は現存しない。本稿では全音楽譜出版社の1972年現行版自筆総譜を使用する。

1961年版と1969年版では1972年現行版のA(急)-B(緩)-C(急)-D(緩)-A’Coda(急)構造の、Cの後にマーチ的な楽想が奏でられるが、1972年現行版からはこの楽想は完全に削除されている4)。

本作の分析に当って筆者が発案し使用したのが「音型」という概念である。これは本作の全ての旋律を、始まりと終わりが感じ取れる部分で区切って、それぞれの区画をナンバリングしたものである。全803小節の本作から、同音かつ同型、およびオクターブ違いで同音かつ同型は同一音型と見なすと、全75個の異なる音型が存在すると分析できた。

本作の分析に当って筆者が発案し使用したのが「音型」という概念である。これは本作の全ての旋律を、始まりと終わりが感じ取れる部分で区切って、それぞれの区画をナンバリングしたものである。全803小節の本作から、同音かつ同型、およびオクターブ違いで同音かつ同型は同一音型と見なすと、全75個の異なる音型が存在すると分析できた。

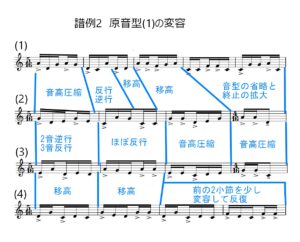

この音型の中で本作の第1主題的役割を演じるのが譜例1に示した音型(1)である。この音型は西洋クラシック音楽のように発展・展開をせず、譜例1の通り、音型(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)へと変容しつつ執拗に反復――すなわちオスティナート――される。 譜例2には音型(1)を元として逆行、反行、移高、拡大、圧縮の操作でいかに音型が変容されているかを例示した。

譜例2には音型(1)を元として逆行、反行、移高、拡大、圧縮の操作でいかに音型が変容されているかを例示した。

本作品の全75個の音型は上記のような音型の変容によって作られており、その変容の元をたどると、 譜例3に挙げた音型(0)、(1)、(10)、(11)、(27)、(33)が全ての音型の元となった、互いに独立した「原音型」とみなせる。この6つの原音型は、音型(0)は多くの音型の中で重要な動機となっているが、主題とはみなすことが出来ず、音型(10)、(11)、(33)は前後でオスティナートする音型とは異質な性格の挿入句であって全体を支配してはいないと判断でき、音型(1)が先述の区分A部分を支配する第1主題、音型(27)が区分C部分を支配する第2主題とみなせる。よってA部分では音型(1)の3と2の拍子と、3+2=5の拍子がオスティナートされ、C部分では音型(27)の3と4の拍子と、3+4=7の拍子がオスティナートされることになる。

譜例3に挙げた音型(0)、(1)、(10)、(11)、(27)、(33)が全ての音型の元となった、互いに独立した「原音型」とみなせる。この6つの原音型は、音型(0)は多くの音型の中で重要な動機となっているが、主題とはみなすことが出来ず、音型(10)、(11)、(33)は前後でオスティナートする音型とは異質な性格の挿入句であって全体を支配してはいないと判断でき、音型(1)が先述の区分A部分を支配する第1主題、音型(27)が区分C部分を支配する第2主題とみなせる。よってA部分では音型(1)の3と2の拍子と、3+2=5の拍子がオスティナートされ、C部分では音型(27)の3と4の拍子と、3+4=7の拍子がオスティナートされることになる。

ここで音型という微視的な視点を離れて、作品全体を巨視的な視点から俯瞰してみよう。

本作の旋法はほぼ全曲にわたってエオリア旋法(移動ド唱法でラシドレミファソラの旋法)によるとみなせる。細かな転調を度外視して、主要な調が現れる箇所を表にすると下記のようにまとめられる。

| 区分 | A | B | C | |||

| 小節番号 | 1 | 94 | 147 | 225 | 302 | 327 |

| 旋法 | Dエオリア | Aエオリア | Dエオリア | Aエオリア | Eエオリア | Aエオリア |

| 区分 | ||||||

| 小節番号 | 338 | 345 | 370 | 381 | 414 | 442 |

| 旋法 | Dエオリア | Eエオリア | Aエオリア | Dエオリア | Eエオリア | Aエオリア |

| 区分 | D | A’ | ||||

| 小節番号 | 477 | 510 | 525 | 529 | 619 | 672 |

| 旋法 | Eエオリア | Aエオリア | Dエオリア | Dエオリア | Aエオリア | Dエオリア |

| 区分 | Coda | |||||

| 小節番号 | 732 | |||||

| 旋法 | Dエオリア |

まず判明するのは本作ではDエオリア旋法(D音を第1音とするエオリア旋法。Hの音にフラットがつく)、Aエオリア旋法(A音を第1音とするエオリア旋法。シャープもフラットもつかない)、Eエオリア旋法(E音を第1音とするエオリア旋法。Fの音にシャープがつく)の3つの旋法のみ、それも調号が最も少ない旋法が使われていることである。さらに、冒頭と結尾の区分A、A’ではDエオリア→Aエオリア→Dエオリアという単純至極な調的構造で、A’後半ではイントロダクションと同じDエオリアのままCodaに入り終結に突き進む。ここに本作の単純性への志向が見て取れよう。

それでは本作のオスティナート、すなわち「執拗な反復」がいかなるものかを、本作の序盤とCodaの終結部で例示しよう。

本作冒頭から序盤に奏される音型番号を連ねて書くと以下のようになる。

(0)(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(7)(7)(8)(9)(7)(8)(9)

(10)(11)(12)(9)

(10)(11)(12)(9)

見やすくするために楽節で段落分けをしたが、この段落分けの箇所に休符などは入らず、続けて演奏される。

先に譜例1で示したように、音型(2)~(9)は原音型(1)に由来する。よってここに示された音型の連続はイントロダクションの音型(0)を除き、原音型(1)を変容しつつひたすら執拗に反復することになる。ただし(7)(7)(8)(9)(7)(8)(9)はその前から転調を行う。最後の(10)(11)(12)は譜例4に挙げた通り、原音型を(1)に持たず、リズム的にも異質な挿入句的音型である。この(10)(11)(12)(9)の反復の後、曲はまた(1)を原音型に持つ音型群をオスティナートすることになる。

先に譜例1で示したように、音型(2)~(9)は原音型(1)に由来する。よってここに示された音型の連続はイントロダクションの音型(0)を除き、原音型(1)を変容しつつひたすら執拗に反復することになる。ただし(7)(7)(8)(9)(7)(8)(9)はその前から転調を行う。最後の(10)(11)(12)は譜例4に挙げた通り、原音型を(1)に持たず、リズム的にも異質な挿入句的音型である。この(10)(11)(12)(9)の反復の後、曲はまた(1)を原音型に持つ音型群をオスティナートすることになる。

これらの楽節がどれくらいの長さかというと、イントロダクションの音型(0)の3小節を除くと、(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)が30小節、(7)(7)(8)(9)(7)(8)(9)が32小節、(10)(11)(12)(9)が11小節の長さである。楽節の繰り返しを勘案すると、(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)が3回反復されるのでこれは90小節反復され続けるとみなせる。原音型に(1)を持つ音型の反復と捉えると、90小節に(7)(7)(8)(9)(7)(8)(9)の32小節が加わるので合計122小節間オスティナートが続くことになる。

Codaの終結部では

Codaの終結部では

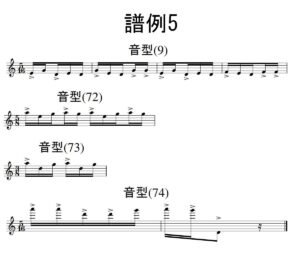

(9)(9)(9)(9)(72)(72)(72)(72)(73)(73)(73)(73)(73)(73)(74)

と、36小節間で原音型(1)に由来する音型(9)から、どんどん音型が圧縮されていく。譜例5を参照されたいが、音型(9)では16分音符20個、類似する音型の反復を勘案すると10×2の反復であったが、音型(72)では16分音符10個、しかも反復を勘案すると5×2個と考えるべきで、音型(73)では16分音符6個、反復を勘案すると3×2個の強烈なオスティナートで爆熱的終結部が作り出される。

このような本作の徹底的なオスティナートの使用は古今類を見ないという点で、作曲当時は認められなかったが、十分に〈前衛〉的な作品だと言うことができよう。

リトミカ・オスティナータとは、執拗に反復される律動という意です。

作者が嘗て中国に遊んだ時、小さな仏像が四方の壁全体に嵌め込まれている堂を見て、その異様な迫力に深い感動を覚えたことがあります。そのことが、この作品の構成のヒントとなっています。

一方、吾が国の伝統音楽の律動は2と4等の偶数で出来ていますが、不思議なことに韻文では5と7が基礎となっています。この作品ではこの韻文のもつ奇数律動を主体としました。又、旋法としては伝統音楽に近い六音音階(ヘクサトニック)を用いましたが、これ等三つの要素の統合によって、アジア的な生命力の喚起を試みたものです。5)

「アジア的生命力の喚起」、たしかに『リトミカ・オスティナータ』のオスティナートにはケチャの熱狂のような生命力が喚起される。だが本作の音型の変容と反復には本連載第4回で扱った『ピアノと管絃楽のための協奏風交響曲』6)に聴き取った機械的なイメージが多分に含まれてはいないだろうか。

無数の音型が原音型、特に第1主題と第2主題に還元され、また作品の最後では第1主題に由来する音型がどんどん圧縮されていって爆発するように終結するというこの一即多・多即一すなわち1つの原音型に無数の音型が潜んでおり、無数の音型が1つの原音型に還元されるという本作に、筆者は作曲当時の前衛音楽であるトータル・セリエリズムの影響を見てとる。トータル・セリエリズムのセリーによる音の完全な数理的管理と、本作の原音型とその変容による作曲は無関係ではないと思われる。

しかし、トータル・セリエリズムに代表される西洋前衛音楽の極度の観念的主知主義にはないものが本作にはある。それすなわち肉体であり、あるいは機械の物質・物体としての存在である。前回扱った『シンフォニア・タプカーラ』作曲と今回の『リトミカ・オスティナータ』作曲の間の1956年の書籍で伊福部は以下のように「ブルジョア的虚脱」を批判している。

音楽上の観念主義は今や問題ではないが、今、われわれにとつて重大な関心事は「ブルジョア的虚脱」だと考える。中世にあって技術のための技術は、1連のマドリガル作家というピエロを生んだが、現代では「ブルジョア的虚脱」がわれわれをピエロとする危険がある。いわゆる、現代的と評される作品の多くは、私には結核療養所の花壇のような印象である。一応自然で、美しくもあり、文化的で、気もきいているが、何かが足りない。即ち、生活と、力と、量に乏しい。これらの無気力と無感動を生む因子を「ブルジョア的虚脱」と考えている。7)

本作が生まれた1960年代初頭は、本稿冒頭に述べたように〈日本現代音楽史〉としては「ジョン・ケージ・ショック」の時期とされている。打楽器アンサンブル作品を除くと、ジョン・ケージと伊福部昭ほど対照的な音楽家もいないだろう。相違点を一つ一つ挙げることはしないが、2人の「主義」の相容れなさの核心的な部分を述べておきたい。

ケージが(禅にのっとって?)「自然」を説く時、そこには人間/自然の二項対立が根本において措定されている。自然に帰ることは人間をやめることであり、人間であることは自然に反することである、というように。ケージの音楽を強迫的に支配する、人間であることへの恐怖にも似た拒絶は(少なくとも筆者には)不自然極まりなく息苦しくて仕方がない。

伊福部が老子にのっとって「無為」を説く時、人間は自然=自ずから然り、に帰って人間らしく自然の中に生きる。そこにおいて人間の奏でる音楽は最も人間らしい〈うた〉となる。

ケージと伊福部、〈日本現代音楽史〉で支配的な地位を得たのは前者であった。1960年代初頭、いや、現在まで、〈歴史〉となったのはケージであろう。だが、今現在、ケージと伊福部とどちらが音楽として〈生きている〉であろうか?

本作の強烈なオスティナートは、筆者をしてあの水爆で生まれし大怪獣ゴジラを想起させる。確かに生物であるが、人類の文明を物ともせず蹂躙し尽くすゴジラの「アンチ・テクノロジー」「アンチ文明」のエネルギーを本作は全編にわたるオスティナートによって音楽として具現化している。前衛音楽との出会いによって変質していく日本現代音楽界にあってあくまで孤塁を守らんとし、かつそこから前に進もうとした伊福部昭の〈歴史〉は今もなお我々に挑戦してくる。

(1)〈モダン〉の終わりと〈ポストモダン〉の始まりについては、ジャン・フランソワ・リオタール『ポスト・モダンの条件』水声社、1986年、8-9頁、にならった。

2)伊福部昭述、小林淳編『伊福部昭語る 伊福部昭映画音楽回顧録』ワイズ出版、2014年、124頁。

3)ただし、伊福部が自身に「機械に対する一種の憧憬のようなもの」があると述べた事実にも注意されたい 。伊福部昭「日常生活の美」『世界』岩波書店、1953年12月号(小林淳編『伊福部昭綴る』ワイズ出版、2013年、81-84頁に再掲)。

4)現在1961年版と1969年版は以下のCDで聴くことができる。

(1961年版)「伊福部昭ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ 金子裕(ピアノ)上田仁指揮 東京交響楽団」TYCE-60014、ユニバーサルクラシックス&ジャズ

(1969年版)「伊福部昭の純音楽」DESL014~16、Salida

5)伊福部昭、1983年2月10日コンサート「伊福部昭 協奏四題」プログラムノーツ(小林淳編『伊福部昭綴るII』ワイズ出版、2016年、120頁に再掲)。余談になるが、このプログラムノーツにある「六音音階(ヘクサトニック)」については研究が及ばなかった。読者諸兄によるさらなる研究を求めたい。

6)第4回で述べたが、『ピアノと管絃楽のための協奏風交響曲』第1楽章第1主題は『リトミカ・オスティナータ』第2主題(音型(27))に流用されている。

7)富樫康『日本の作曲家』音楽之友社、1956年、77頁。

使用楽譜:伊福部昭『ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ』自筆総譜、全音楽譜出版社、1972年。

脚注以外の参考文献

『音楽藝術別冊 日本の作曲20世紀』音楽之友社、1999年。

「草月アートセンターの記録」刊行委員会『輝け60年代 草月アートセンターの全記録』フィルムアート社、2002年。

参考音源:井上道義指揮、山田玲子ピアノ、東京交響楽団「伊福部昭「協奏四題」熱狂ライブ」KICC1342/3、キングレコード、2016年。

(2022/12/15)