評論|西村朗 考・覚書(24)『人間はなぜ歌うのか?』とヘテロフォニー(1)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(24)『人間はなぜ歌うのか?』とヘテロフォニー(1)

Notes on Akira Nishimura (24)『 Why do people sing? 』and Heterophony

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

ヘテロフォニーを軸とした西村の音楽書法が確立された1992年以降、オペラ『紫苑物語』(2019)に至るまでの、とりわけ声・合唱を伴う器楽作品を眺める前に、前回俯瞰した人類の広大な時空間図を念頭に、改めてヘテロフォニーについての考察を試みることにする。

というのも、グルジア出身の民族音楽学者ジョーゼフ・ジョルダーニアの著書『人間はなぜ歌うのか?〜人間の進化における「うた」の起源』を思い出したからだ。

ジョルダーニアはここで「うた(合唱)の起源」を人類の歴史的時空間の中で俯瞰、民族音楽的、あるいは比較音楽的視点から考察し、2009年度の小泉文夫音楽賞を受賞している。その主張の肝は、人間の歌唱において「ポリフォニー歌唱がモノフォニー歌唱の後から文化的に発展して生まれたのではなく、反対に、モノフォニーがポリフォニー歌唱という古い伝統を失い、音楽化がだんだんと職業化した結果として、ずっと後になって人類の歴史に現れたということなのである」1)。つまり、従来のモノフォニーからポリフォニーへといった進化論的な見解に異を唱えているのだが、あくまでポリフォニーかモノフォニーかの論議。ヘテロフォニーへの言及は少なく、かつ、歌う=合唱がベースゆえ以前読んだときは通り過ぎたのだが、今回、その議論の隙間にヘテロフォニーを探してみる気になったのである。彼は西村より1歳年下。同年代の西欧の民族音楽学者のポリフォニーと日本の作曲家のヘテロフォニーを突き合わせてみたら、何が見えようか。

ジョルダーニアはここで「うた(合唱)の起源」を人類の歴史的時空間の中で俯瞰、民族音楽的、あるいは比較音楽的視点から考察し、2009年度の小泉文夫音楽賞を受賞している。その主張の肝は、人間の歌唱において「ポリフォニー歌唱がモノフォニー歌唱の後から文化的に発展して生まれたのではなく、反対に、モノフォニーがポリフォニー歌唱という古い伝統を失い、音楽化がだんだんと職業化した結果として、ずっと後になって人類の歴史に現れたということなのである」1)。つまり、従来のモノフォニーからポリフォニーへといった進化論的な見解に異を唱えているのだが、あくまでポリフォニーかモノフォニーかの論議。ヘテロフォニーへの言及は少なく、かつ、歌う=合唱がベースゆえ以前読んだときは通り過ぎたのだが、今回、その議論の隙間にヘテロフォニーを探してみる気になったのである。彼は西村より1歳年下。同年代の西欧の民族音楽学者のポリフォニーと日本の作曲家のヘテロフォニーを突き合わせてみたら、何が見えようか。

【歌と踊りは人類最大の生存戦略】

まず、ジョルダーニアの人類史における「うた」の起源から入ろう。

東アフリカの原猿人が大陸のサバンナ化で樹上から降り、直立2足歩行を開始するのは約1500万年前とされるが、彼はこの書で、人類が地上生活に移行するにあたり、獰猛な猛獣たち(とりわけライオン)の襲撃をかわすために生み出した最大の生存戦略が「歌い踊る」ことだった、と述べている。樹上の鳥たちが囀り歌うのは地上を離れている時だけで、地に降りれば沈黙する。なぜか? 居場所が知れれば地上の動物に襲われるからだ。すなわち、地上に生息する動物たちは「沈黙」を最大の生存戦略とする。であるのになぜ、人類は歌い踊り、沈黙しない騒がしい地上の「唯一の種」となったのか?

答えは、こうだ。襲撃に対し、何より大声で「歌い踊る」ことで人類は「集団的同一性」を獲得、敵に自分たちをより大きく、より強く見せて威嚇すること、すなわち「視覚的、聴覚的脅迫誇示」2)で身を守った。絵本『スイミー ちいさな かしこい さかなの はなし』(レオ=レオニ著)を思い浮かべれば肯けよう。小さな魚スイミーが仲間たちと協力し一緒になって泳ぎ、大きな魚に見せることで敵の襲撃から自分たちを守った。この時、赤い小魚の群れの中、ひとり黒いスイミーは彼らの「眼」になった、という話。ちなみに、蝶や鳥などにある眼状紋は、その目玉状の模様によって天敵を脅かし、あるいは相手を「見ているぞ!」と騙す機能を持つと言われるが、ジョルダーニアは人間にもこの紋が顔にあり、夜、目を閉じるとまつ毛の先と眉毛の間に象られる楕円形がそれで、眠っていても「お前が見えるぞ!」と警告を発している、と言っている。無防備になる睡眠時の防御策としての「視覚的威嚇」。つい、目を閉じたところに目玉を書いて笑わせる芸人を思い出すのだが、人の「造作」そのものに仕込まれている機能及び意味についての彼の独自の解釈には驚かされる。

いずれにせよ、歌と踊りは人類の生存にまずもって必須なものであり最大の生存戦略だった、という彼の主張は、今日のパンデミックにおける音楽不要不急論を撃退するにも実に心強い言葉ではある。

【うたの起源〜発声はいつ?】

前稿で筆者は、集団舞踏熊ダンスの足踏み跡が西欧で発見されるのは前6万年で、それを「リズム」(踊り)の発見としたが(この集団的同一性については次回とする)、では歌の起源となる「発声」はどの時点なのか。

樹上から降りた前原人が集団で周囲を威嚇する生存戦略をとったについては必ずそこに発声を伴う呼びかけ(身振りで伝わる範囲は狭い)のようなものが存在したろう。スイミーは群を食われ唯一生き延びた単独者として海を放浪し、色は違うが似たような群を見つけて呼びかけた。同様に、彼らもまた「一緒にやろうぜ」と意思疎通するに必要な呼びかけがあったろう。それを「発声」の最初とするなら、言語発生、分節以前の行為と思われる。

ジョルダーニアはこの「発声」による最初の呼びかけ(彼はこれを「問い(質問)」と言っている)を人類の祖先がアフリカから最初に離散する約200万年より以前に起こったとしている。

東アフリカ猿人による最古のオルドヴァイ文化確立(人工的に打ち割った礫石器遺物、この石を打ち合わせ音を出したのが楽器の起源ともなる)がこの頃とされ、家族の形成が見られるから、この推論はほぼ当たっているのではないか。

右脳左脳分化は約160万年前、言語の萌芽(5指分節を伴う脳の発達すなわち記憶、計画、思索、言語)もそのあたりだが、3)ジョルダーニアもこの頃、やはりジャワ原人や北京原人が「問い」を発した最初の人類だったと述べている。4)彼は、人間の言語は「叙述、命令、質問(あるいは表明、命令、疑問)」の3機能を持つが、叙述、命令は動物間伝達にすでに存在しており、質問行動によって初めて人類は「人間という種に進化」した、と言う。人類の知性はまず東アジアに発生したのである。これはもっと注目して良いことであろうし、ヘテロフォニーを考える上でも重要ではないか。

【質問抑揚と音調言語】

さらに彼は世界共通の人間行動としての「質問抑揚」に注目する。これは「抑揚」だけで相手に質問していることをわからせる技法で、赤ちゃんがそれぞれの文化・言語(音調、非音調、抑揚、強調アクセントなどを用いる全ての世界の言語)の相違に関わりなく、「はい」「いいえ」を求める質問を行う際に同じように上昇する質問抑揚を用いる、というデータから導かれている。すなわち「いい?」の抑揚は上昇系なのだ。赤ちゃん言葉、ママ言葉の類のものにある抑揚もその例で、幼児は親に、「大げさな調子(の変化)で話しかけ、尻上がりの抑揚でたくさんの質問をするよう催促している」。5)

誇張された質問抑揚、この抑揚はむろん音程関係から生じる。「誰?」「何?」「どこ?」といった問いに関し、私たちはいくらでもそこからの音楽的ヴァリエーションを思いつけるだろう。同時にここに生じる「問いと答え」(call&response)が、音楽における交唱、あるいは対話形式という普遍形式となるわけだ。

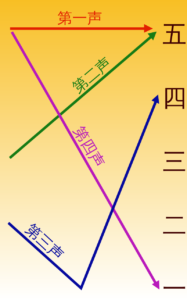

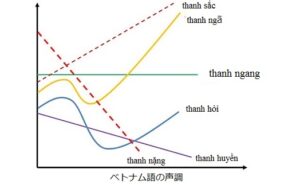

ところで、この質問抑揚の持つ音程関係については第1章「モノフォニーとポリフォニー」で、サハラ以南のアフリカの言語、中国語、ヴェトナム語、あるいは多くのアメリカ先住民の諸言語は「音調的」で、これらは発話での音程差が単語の意味を変える「音調言語」とされる、との指摘があることに注目したい。6)例えば中国語の四声のように音の高低によって意味を区別する言語の場合、その抑揚は、「言葉に分節される音を獲得するよりもずっと以前、幼児期に学習される」7)そうだ。したがって音調言語の人々の音調システム(音楽能力)は、左脳に位置付けられることとなる。通常、音楽脳は右脳、言語脳は左脳とされるが、音調言語族は音楽も言語脳で受信するというわけだ。

日本人が音楽を左脳、すなわち言語脳で聴くことはよく知られており、この脳の使い方はアジアでも珍しいとされるが、音調言語族が左脳に音楽領域を置くのであれば、日本語もまた音調言語である、ということになるだろう。

日本語の言語・文化的特性についてはいずれ改めて触れることにし、もう少し音調言語を追ってみる。

彼は世界の半数以上の言語が音調言語であると述べつつ、その機能を2つにまとめている。

すなわち、

1) 指示的語彙(および、時に、文法的)機能

2) 非指示的で一般の感情表現的機能

発話行為においては、この2つの機能が二重の構成システムとして用いられ、「現代の音調言語では音程制御のこれら両方の機能は明瞭であり、発話の流れの中でそれらがたがいに重なり合う。」8)

発話行為とは、それほどに複雑で高度な人類の知的産物なのだ。

また、言語に分節される以前の音程によるコミュニケーションの一つとして使用された発声を伴わない音調言語として、メキシコ先住民の口笛言語やアフリカのトーキングドラムなどを挙げている。これらは、人類の進化とともに失われたり、新たに獲得されたりしており、今なお動的であるという指摘は非常に興味深い。

200万年より以前に我々の祖先は仲間に「どう?」と聞き、「うん」「いや」の答えによって「対話的交信、質問するという新しい革命的な能力、精神的協同、そして自己革新していく脳が生まれたのである。」9)

質問抑揚(音の高低)に歌の起源を見る....西村は声の人….。

と、筆者はここで突然、西村の最初の合唱作品『汨羅の淵より』(1978)を思い出したのである。

中国戦国時代の楚の政治家、詩人であった屈原(紀元前340~ 278年)の入水直後のシーンを描いたこの作品で、西村は『詩経』と並ぶ中国古代の長篇詩『離騒』の中の『懐沙』をテキストとしている。(『覚書(8)』)

この時は音だけを手がかりに執筆したが、その後スコアが届き、4人の独唱者のテキストは『招魂』から、合唱は『懐沙』と『悲回風』(いずれも『楚辞』に含まれる)からと知り、その語句をも見つつスコアを再読すると。

スコア冒頭、Bass,Ten, Alt, Sopの混声合唱「コォコォ ゲンショウ ショウ ショウ」のBass,Ten(p), Alt, Sop(f)が入り、Ten.ソロが「ラァーーー」(pp)のドローンを響かせる。このあと現れる句は「フン リュウ べキ ショウ」「 ユウ ヘイ トォ エン ソォ ソォ」。

以降の詳細は前回稿を参照いただきたいが、そこで筆者は原詩の持つ韻律に触れており、『楚辞』のもつ烈しさを彼が直感していたのではないか、と述べている。西村も筆者もまた原詩を中国語音で発声することはできないが、それが音調言語の最たるものであること、さらに彼がソロに「ラァーーー」を与えていることを考えると、西村の「言葉」への独特の感覚(言葉に潜むエトスへ反応)を再度、強く感じるのである。前稿での一節を再録しておく。

言葉の底に潜むエトス、と先述したが、それはテキストの意味の解体ではなく、意味の底を潜りあてる感性の所在を物語る。筆者は中高での古文漢文授業により、字面を見てなんとなく意味を掴みなんとなく音読の響きを感じ、さらにいえば書体や並びにすでに音律を感じる、そんな感覚を養ったと思う。西村はそうした「言葉」や「文体」に向かう感覚に独特のものがあるのではないか。この詩から引き出した「滅びの美」は、前稿での「歌霊」であり、それは彼の特異な生理感覚の一つなのかもしれない。

さらに、古代中国では死者を葬る前に「おおい、誰それ、帰れ!」と三度招き蘇生を待つ『招魂』の儀があり、その呼びかけを口笛で行わせたとのプログラム解説を紹介しているが、Ten.におけるこの口笛に、先の口笛言語を想起したのである。

意味以前、言葉に分節される以前の声の世界。語尾の引き伸ばし、a, o, so, koなどなど多様な発音によるヴォカリーズ、多層ヘテロフォニー、ケチャ、ドローン、口笛、呼びかけ、読経もどきと、この作品に現れる全ての手法は、言ってしまえば言語分節以前の人類の原初の発声そのままなのではないか。すなわち、「うたの起源」(筆者的には歌霊と言霊の渾然)が如実にここに現前している、との想いに筆者は烈しく囚われたのである。

この初発の「発声」が呼びかけであり(筆者は質問抑揚というより呼びかけとしたい)、言霊すなわち真言、マントラに通じる、と、辿れば、「宗教」がそこに立ち上がってくるのが見えるのではないか。ジョルダーニアもまた、歌唱と宗教を同根としているが、それについては改めてとする。

ついでにここで、萩原朔太郎が後期論考『口語歌の韻律に就いて』で口語そのものの非韻律性を克服すべく、「韻文の本質すべき音楽要素、すなわち抑揚や節奏」「言葉に調子をつけるハズミ、抑揚をつけるメリハリ」を説き、音楽に力を尽くした例として自作『青猫』を解説していることにも触れておく。●印が抑揚のアクセント。間(ま)の長短も筆者がそのまま写した。

(第7回)

●どうして●あなたは●此処に来た●の

●やさしい ●青ざめた ●くさのやうに●ふしぎな影●よ

●貴女は貝●でも●ない 雉●でも●ない 猫●でも●ない

「どうして あなたは ここにきた の」と、まさに問いかける声。西村はこの詩に曲をつけておらず、西村の抑揚韻律感覚(音調システム)をこの詩に沿って見ることはできないが、萩原と西村の言語感覚のある種の同一生理、「抑揚」と「韻律」への独自の始原直覚をやはり筆者は感じてしまう。

すなわち、彼らは200万年以上前の人類の「呼びかけ」の記憶をひょっとしたら体内に保持しているのではないか、などと。

【音調言語は平行ポリフォニー】

さて、音調言語たるサハラ砂漠以南のアフリカ、中国、ヴェトナムなどでは発話での音程差が単語の意味を変えることから、ジョルダーニアは「最も多く見られるポリフォニーの型は平行ポリフォニーである。つまり全ての声部が同じ方向に動くのである」10)と述べている。

要は、音調言語族の歌唱は旋律線の平行進行に基づく、ということだ。

集団歌唱すなわち合唱は、個々に音程の揺らぎや突出などがあると意味が変わってしまうから、とにかく全員揃って一緒に平行に歌い流れてゆく、という認識。だが、筆者にはどうもその「平行ポリフォニー同一方向感覚」がしっくりこない。そんなに整然と割り切れるものなのかどうか。第18回『「リグ・ヴェーダ」とへテロフォニー』で『リグ・ヴェーダ』中の『蛙の歌』をご紹介し、まさに西村の「一即多」ヘテロフォニー、としたが、人の声にしても似たようなものではないか。再録する。

(中略)

雨季きたりて、水にこがれ・渇けるものどもの上に、雨ふるや、音節ごとに反復しつつ、一つは他の発声するものに近づく。子が父に近づくごとくに。

二匹のうち、一つは他を歓迎す、降雨に際し、彼らが欣喜したるとき、雨に打たれて蛙が跳ね回り、まだらのものが緑のものと声を合するとき。

弟子が師匠の言葉を反復するごとく、彼らのうち、一つが他の言葉を繰り返すとき、彼らのその唱和はすべてさながらに完全に一章をなす(完全に接合したる関節の如く)。声美しき汝らが水上に唱うるところは。

一つは牛の啼き声をたて、他は山羊の啼き声をたつ。彼らのうち、一つはまだらにして、他は緑なり、名を同じくすれど、姿は異なり、彼らは多くのところに鳴きつつ、その声を美しく飾れり。

蛙と人とは違う、という話ではないのではないか。これは「現象」に向き合う人間の「聴感覚」の問題をも含むであろう。

ジョルダーニアは世界の言語の半数以上は音調言語であると言っているから、合唱分野では平行ポリフォニーが多数を占めることになる、のだろうか。

ということで、彼の歌唱分類を見ておこう。

【ジョルダーニアの分類と西村ヘテロフォニー】

彼は合唱を以下に分類している。

1)モノフォニー〜 一人で歌う。

これは一声(one part)で歌うことである。母親が自分の子供に歌う子守歌、「職業歌手が舞台で『江差追分』という日本の美しい旋律を歌ったりする」(突如出てくる江差追分に筆者は面食らった)のはモノフォニー。全員が同じ旋律を歌う場合もモノフォニー。音楽専門用語で言うなら「ユニゾン(斉唱)」。

彼は、集団で同じ旋律を歌うなら、同時に聞こえるのは一つの音程だけであるから、これはモノフォニーである、と言う。同一音程? 筆者はここですでにつまずくわけだ。ユニゾンにだってモワレはあるのであって、耳を済ませば倍音の多様な波形の揺らぎが見えてくるのではないか。「一即多」感覚が決定的に欠落している、などと。

なお、彼はモノフォニーにも2つあり、一人が歌うなら「社会的モノフォニー」、複数での協力関係、社会的共同作業などで共通の響きを達成するのは「社会的ポリフォニー」と分類している。

2)ポリフォニー 〜 一緒に歌う。

一群の歌い手たちが異なる声部を歌う。これはさらに5つに分かれる。

① ドローン・ポリフォニー

少なくとも一つの声部が持続する長い音(ドローン)を用いるようなポリフォニーの型。ドローンは上中下どの声部でも良い。ドローンは長い一つの母音(うー)とかでも良い。

② オスティナート・ポリフォニー

短く反復されるフレーズ(オスティナート)を用いる。オスティナートは一つの声部でも複数でもよく、全ての声部がオスティナートになっている場合は「トータル・オスティナート」と呼ぶ。

③ 平行ポリフォニー

すべての声部の平行した動きに基づく。

④ カノン風ポリフォニー

全ての声部が同じメロディを歌うが、歌い始めが最初の声部より少しずつ遅れる。「round 輪唱」として知られる。「模倣ポリフォニー」「カノン風ポリフォニー」とも言われる。

⑤ ヘテロフォニー

全ての歌い手が同じ旋律を歌うが、どの時点でも同じ一つの音程しか聞こえないユニゾンとは異なり、歌い手たちが同じ旋律を少しずつ異なったかたちで歌うので、少なくとも所々で2つ以上の音程が聞こえる。

というわけで、ヘテロフォニーはポリフォニーの中に含まれている。すなわちヘテロフォニーは同一音程ではなく、同一旋律に多少のヴァリエーションを加えたものが重なって進行、時折2つ以上の音程が聞こえるもの、との定義。彼は「ヘテロフォニー的ポリフォニー」としてポリフォニー範疇に入れたが、民族学者に異論があるので、ヘテロフォニーとここでは呼ぶとのことだ。

では西村ヘテロフォニー定義を見よう(『覚書』第17回より)。

西洋では、ユニゾンは濁り澱みのないホモフォニー(同質性音楽)であるべきだが、その状態を保たぬゆえ、異化的不協和が連続する。それをもってヘテロフォニー(異質性音楽)という。西洋では一般に、音楽理論の和声的構造に支えられての、ホモフォニーの進化形多声部音楽たるポリフォニー(対位法音楽)に対し、ヘテロフォニーは原始的な合奏(唱)音楽形態とみなされる。

たまたま起きる「音痴的合唱」はヘテロフォニー状態ではあるが、真性のヘテロフォニー音楽はそれとは全く違うもので、「ずれ」はあくまで意図的に生み出され、そこには独特の洗練された音楽性と演奏技量が求められる、というのが西村のヘテロフォニーで、その典型を日本や韓国の雅楽に聴いている。

ここで西村はやはりポリフォニーをホモフォニーの進化形としているが、それが1980年代ヘテロフォニーに取り組み始めた頃の一般的認識であったということだ。

あるいは想念としての「一即多」について、

一つが多を生み、多が一つを生む。

同時の流れの中で、多を一つに収斂させ、一つから多を生じさせる、そういうダイナミズム。

自分の作曲語法を成す“音”はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である。そして、そういう“音”をいかに産むか、が自らの技法である。

これは『2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー』(1987)に結実する。

以降は第17回『ヘテロフォニー( Ⅳ)へテロフォニーとは何か』

を参照されたい。

ともあれ、ユニゾンをあくまで同一音程のホモフォニーとするジョルダーニア。

ホモフォニー対ポリフォニーの二元論だ。

そもそも、同一音程、あるいは音の同質性ということ自体への懐疑を持つ西村。

一即多の一元論(図式的に言うなら、だ)。

この両者の感覚の間には決定的な相違があるのだろうか。

筆者は『2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー』オスロ初演で客席に吐瀉物があったことをやはり思い出してしまう。

だが、この手垢のついた二元論、一元論図式をここで確認したいわけではない。それより、彼がその分類にあたって参照する世界のポリフォニー分布図や世界各地の歌唱の多様性に多くの示唆を読むのである。

したがって次回、モノフォニーとポリフォニーの谷間に見え隠れするヘテロフォニーの「影」を、分布図を眺めつつ拾ってみたいと思う。

余談。

先般急逝した筆者の敬愛するピアニスト野島稔は、モスクワ帰りアエロフロートの機内で、日本人が西洋音楽をやることについての筆者の問いに、「そりゃあ僕らはどうしたって不利です。でも僕はいつでも音の生まれた最初の時のことを考える。西洋とか日本とかの枠以前の、人間が最初に声を出す、すごくプリミティブなところでの声。いつでもそこから音楽を発想して行くんですよね。」と答えた(1988年レニングラード現サンクトペテルブルク開催第3回ソビエト国際音楽祭で松村禎三『ピアノ協奏曲第2番』を演奏)。

真の音楽家は東西を超え、なべて、こうした感覚を持つ。だからこそ誰もに、その音楽が届くのだ。

1)『人間はなぜ歌うのか?』〜人類の進化における「うた」の起源 ジョーゼフ・ジョルダーニア著/森田稔訳 ARCアルク出版 p.29

2)同上 p.29

3)『情報の歴史21』 編集工学研究所 監修:松岡正剛 構成:編集工学研究所イシス編集学校 2021 p.31

4)『人間はなぜ歌うのか?』p.223

5)同上 p.211

6)同上 p.34

7)同上 p.325

8)同上 p.231

9)同上 p.234

10)同上 p.34

◆参考書籍

『人間はなぜ歌うのか?』〜人類の進化における「うた」の起源 ジョーゼフ・ジョルダーニア著/森田稔訳 ARCアルク出版

『情報の歴史21』 編集工学研究所 監修:松岡正剛 構成:編集工学研究所イシス編集学校 2021

(2022/ 11/15)