評論|伊福部昭―独り立てる蒼鷺―8.故国喪失者の〈うた〉……『シンフォニア・タプカーラ』|齋藤俊夫

8故国喪失者の〈うた〉……『シンフォニア・タプカーラ』|齋藤俊夫

8.The song of exile, “Sinfonia Tapkaara”.

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

作者は、アイヌ語でシャアンルルー1)と呼ぶ高原の一寒村に少年期を過しました。そこには未だ多くのアイヌの人達が住んでいて、古い行事や古謡が傅承されていました。

タプカーラとは、彼等の言葉で『立って踊る』と云うような意をもち、興がのると、喜びは勿論、悲しい時でも、その心情の赴くまま、即興の詩を歌い延々と踊るのでした。

それは、今なお、感動を押え得ぬ思い出なのです。

その彼等への共感と、ノスタルヂアがこの作品の動機となっています。2)

存在しなかったのかもしれない楽園的故国への〈郷愁〉、〈見知らぬ記憶〉、伊福部音楽に宿るこれらの感情、知覚を、彼の作品中でも最も掻き立てる作品といっても過言ではないのが今回取り上げる『シンフォニア・タプカーラ』である。本作品には〈故国喪失者〉として、故国への郷愁とともに、故国を亡きものとした現代日本文明への伊福部の抵抗が刻まれている。

伊福部の〈故国体験〉とは先に引用したコメント中にもある、少年時代、北海道音更(おとふけ)村でのアイヌの人々との交流だった。だが和人たる伊福部がアイヌの人々と交流を持ったということは和人とアイヌの間では例外的な事例だったと伊福部自身が述べていることには注意が必要である。

私が少年時代を過ごした北海道の音更というところには、土着のアイヌと東北地方などから渡ってきた開拓民が住んでいましたが、生活形態や習慣が違うために生活が完全に分かれていて、お互いが友だちになるなどということはまずありませんでした。しかし、私の父親が音更の村長だったことから、私はアイヌともシャモ(和人)ともわけ隔てなく、仲良く遊んでおりました。3)

和人とアイヌのわけ隔てない交流という伊福部の故国体験、これは伊福部の個人体験を越える、和人やアイヌにとって一般的なものではなく、和人の北海道「開拓」とその一環としての「アイヌ同化政策」によってあらかじめ失われることが決まっている体験であった。伊福部が生涯抱いていた異文化同士が互いに共存できる社会という理想4)は彼の故国体験と同時に、その故国体験が既にして裏切られるべきものであったという残酷な現実によって培われたものだったのではないだろうか。伊福部の郷愁とは彼の内にしか存在しなかった楽園的故国へ向けてのもの、かつ、彼が未来へと眼差を転じた時に現れる、いつか来るべき理想郷へ向けてのものであった。

しかし、この楽園的故国へのノスタルジアには蹉跌もまた内在する。現実において〈滅ぼす主体〉である和人が想像の楽園の中で免罪され、それゆえに現実において和人によって〈滅ぼされる客体〉であるアイヌの人々が、和人の加害抜きで自然のままに〈滅びゆく民族〉という自動詞を使用して表象されるようになるという、近世以来、現代まで日本国内に実在している表象の暴力である5)。伊福部の音楽はいかにしてこの表象の暴力を排しているのであろうか?

ここで伊福部の故国体験を異なるアングルから捉えてみよう。すなわち、現代文明と、それに毒される以前のアルカイックな文化・文明――無論伊福部の故国は後者に属する――との対照関係からである。

少年時代、伊福部は魚を捕って遊ぶとき、和人の子供は理屈ばかりで魚を捕れないのに対して、アイヌの子供は和人の十倍も魚を捕ることに驚いたという6)。ここに野生の思考というべきか、自然と不可分であるアイヌ文明への、伊福部の畏敬を感じ取ることができよう。

また、アイヌの人々にとって「歌を作るというのは当たり前のことです。そして、日常のどんなことにも歌が付いているんです。(中略)何でも歌にしてしまう。そういう光景に接しているうちに、彼らの様式が自然に体に染み着いたようです。そんなわけで、私自身も自分で音楽を作ることに抵抗はありませんでした」7)と、自らの音楽的ルーツをアイヌの文化にまでたどった言葉も残している。ここに見えるアイヌの音楽は、特権的存在たる天才の概念と資本主義制と不可分の西洋〈芸術〉とは正反対の、素人も玄人もアマチュアもプロもなく、人間誰もが何時でも歌をうたうという非=芸術、あるいは反=芸術的な人間本来の始源的〈うた〉の姿を示している。

さらに伊福部の言葉をたどろう。

戦後の多くの前衛作品は、いかにもこれが芸術音楽です、というふうに出てくるでしょう。これは、すでに芸術の境地から遠いんです。(中略)

老子に『上徳、徳とせず、是を以って徳あり、下徳、徳を失わざらんとす、是を以って徳なし』という一節があります。(中略)

その徳という言葉を芸術に置き換えてもらえばいいのですが、本当の芸術というのは芸術らしくない。二級からが芸術ぶるんで、芸術らしくないところまでいかないと駄目なんです。8)

片山杜秀によれば、『シンフォニア・タプカーラ』のスコアに目を通した弟子の山内正は「今どき、こんな曲をお書き(ママ)なっていて宜しいのでしょうか?」と言ったという9)。『シンフォニア・タプカーラ』が作曲された1954年前後には伊福部の弟子・黛敏郎が『ミュジック・コンクレートのための《X・Y・Z》』(1953)、『1.素数比の系列による正弦波のための音楽、2.素数比の系列による変調波の音楽、3.矩形波と鋸歯状波のインヴェンション』(1955)と世界でも最先端の電子音楽をものしている。また武満徹初期のテープ音楽『ルリエフ・スタティク』も1955年の作品である。山内の言うところの「今どき」は明らかに伊福部音楽と相容れない方向、伊福部の故国とは異なる方角へと向かっていた。

だが伊福部は「上徳」たる「芸術らしくない」「本当の芸術」からそれることを決してしなかった。そこには自分の故国体験であるアイヌの〈うた〉への誠実な態度、倫理的とも言える芸術的姿勢が現れている。

では、『シンフォニア・タプカーラ』の実作に当たり、故国喪失者としての伊福部の〈うた〉と抵抗がどのように現れているかを見てみよう10)。

『シンフォニア・タプカーラ』は第1楽章:レント・モルト~アレグロ、第2楽章:アダージョ、第3楽章:ヴィヴァーチェの、急(第1楽章のレントは冒頭部分だけである)-緩-急の3楽章からなる。

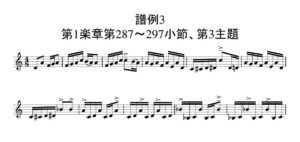

第1楽章冒頭、レントで第1主題(譜例1)が雄渾・雄大に現れる。この部分は1954年稿では存在せず、1979年改訂稿で付け加えられたのだが、1度聴いたならばもうこれ抜きでは本作品をイメージできないほどの印象深い〈うた〉であり、「大陸的感性」とも形容される伊福部音楽の面目躍如といえよう。

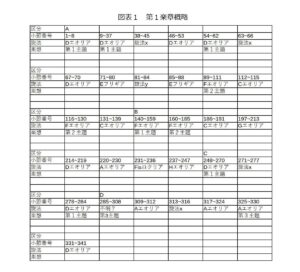

冒頭の第1主題はDを第1音とするエオリア旋法(移動ド唱法でラシドレミファソラの旋法、以降Dエオリア旋法、のように略記する)であり、その後第1楽章は図表1のように進行していく。注目すべきは第89小節で第2主題(譜例2)が提示され、曲調が穏やかに変わるときに、それまでEフリギア旋法(移動ド唱法でミファソラシドレミの旋法)だったのが遠隔調であるFエオリア旋法に転調することである。その後第112~115小節と第131~139小節でCエオリア旋法に転調するも、第140小節で冒頭の第1主題がAndante cantandoで再提示されるのはFエオリア旋法である。

この第1主題再提示で、図表1に示した緩やかな楽想の区分Bに入る。区分BではFエオリア旋法→Cエオリア旋法→Gエオリア旋法→Dエオリア旋法→Aエオリア旋法→Fisロクリア旋法(移動ド唱法でシドレミファソラシの旋法、Eエオリア旋法と構成音を同じくする)→Hエオリア旋法と、五度圏に沿って規則正しく移調していく。第248小節で区分Cに入るとき、また遠隔調への移調をして区分Aと同じDエオリア旋法に回帰して第1主題が現れる。

区分Cは概ねDエオリア旋法のまま進行するが、その後の第1主題と関連の深い第3主題(譜例3)が現れる、第1楽章コーダに当たる区分Dでは、第285~308小節でDエオリア旋法、Dドリア旋法(移動ド唱法でレミファソラシドレの旋法)、Aエオリア旋法のどれとも判断がつきかねる部分もある。第309~330小節ではAエオリア旋法、そして最終的に第1楽章冒頭と同じDエオリア旋法で終止する11)。

このように、第1楽章は区分AとB、区分BとCを遠隔調の転調で調的に隔てて、区分Bを五度圏に沿ってなだらかに転調させていき、冒頭と区分Dの終結部の調を等しくするなど、調性から見ると極めて均整の取れた構造をしていることがわかる。

だが、第1楽章終結部をまとめた図表2-1~3では、赤字で示した同音連奏の反復、オスティナート(反復)楽句が土台となり、青字で示した主題と主旋律が斉一的に奏されることが見て取れよう。

第2楽章は譜例6と譜例7で示した楽句が延々と反復される上で旋律が奏でられ、あたかもパッサカリアのような雰囲気が醸し出される。また、この楽章中ではCフリギアから転調が一切ないことを注記しておこう。

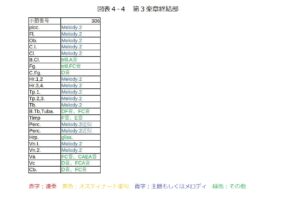

第3楽章の構造概略を図表3に示す。核音はBと考えられるが調は不明な冒頭に始まり、Hエオリア旋法で第1主題(譜例8)が熱く奏でられる。区分Aはブリッジ的楽想が2回現れ、どちらも核音は冒頭と同じくBである。

ティンパニーの強打で区分Bに入り、一旦区分Aより音楽的温度が下がって第71小節で第2主題(譜例9)、第98小節で第3主題(譜例10)が現れる。旋法はAエオリア、Dエオリア、Eフリギア(Aエオリアと構成音が同じ)と、近親調で繋げられるが、188小節でDisフリギア旋法の、それまでとは大きく離れた旋法が現れ、第199小節から叩きつけるような強音が繰り返され、区分Cへと移る。

第1主題再現の前の序奏的な楽想が第202~215小節で奏でられた後、第216小節から区分Aと同じくHエオリア旋法で第1主題が再現される。第266小節でAエオリア旋法へと転調した後オスティナートの狂熱はさらに高まり、怒涛の終結を迎える。

第3楽章終結部を表で示したものが図表4-1~4である。第1楽章終結部と同じく、同音連奏とオスティナート楽句が反復されるなか、斉一的に主題と主旋律が奏でられるのがわかるだろう。

アイヌの立舞「タプカーラ(タプカラ、とも言う)」の名を冠する本作品はいかにしてアイヌの人々への表象の暴力に対する抵抗の〈うた〉たり得ているのか、筆者は全編を貫くオスティナートこそが伊福部が作り得た抵抗の〈うた〉の要だと解釈する。だが、このオスティナートは破壊、否定といった暴力的なもの、ネガティブなものの反復ではなく、大いなる肯定の反復、「然り」という語の無限の反復である。

伊福部はもとよりアイヌではない。だがアイヌと故国を共にするものである限りにおいて、和人でありながら和人ならざるものでもある。それゆえに彼はアイヌ民族の文化も存在をも否定する現代日本を、アイヌを知る和人として、かつ和人にして和人ならざるものとして糾弾し抵抗する。その抵抗としての〈うた〉は暴力的・ネガティブなものではなく、アイヌ民族の肯定というポジティブなベクトルを持ち、さらにアイヌ自身の〈うた〉を内在させたものでなければならなかった。このタプカラの動画を本作品第3楽章と比較対照すれば、伊福部がアイヌの伝統であるタプカラを土台として本作を作曲したことは明らかだろう12)。伊福部は和人によるアイヌ表象に伴う暴力性を排するため、自らの内なるアイヌによってアイヌを表象=代表(representation)させたのである。

エグザイル(引用者注:故国喪失者)はどれほど羽振りがよく見えようとも、つねに、みずからの差異を(差異を自分から利用しているときですら)ある種の孤児状態として感ずる変人なのである。(中略)エグザイルは、所属を拒む権利にあくまでも固執する。

これはふつう、頑迷さ、それも見て見ぬふりをしてやりすごせない妥協なき姿勢にすりかえられる。依怙地、大仰、誇張、これらはエグザイル様式の特徴であって、世間に自分のビジョンをむりやり受け入れさせようとする常套手段というわけだ(中略)。結局、それは自分だけのビジョンなのだ。落ち着きと静穏はエグザイルのいとなみにもっとも似つかわしくない。エグザイル状態のアーティストたちは断固として不機嫌であり、たとえその作品がどれほど賞賛されていようとも、自分の頑迷さをそこにもぐりこませずにはいられないのだ。13)

サイードの言う「エグザイル様式の特徴」たる「依怙地、大仰、誇張」は伊福部の強烈なオスティナート音楽の謂ではないだろうか? 伊福部の「頑迷さ」、失われし故国体験にあくまで固執するそれが故国喪失者の〈うた〉たる『シンフォニア・タプカーラ』を書かしめたのだ。

1)シャアンルルーとはアイヌ語で十勝平野のこと。これについては新交響楽団の以下のページを参照した。http://www.shinkyo.com/concert/p235-2.html

2) 1980年4月6日、新交響楽団第87回演奏会「日本の交響作品展=4 伊福部昭」プログラム、11頁。

3)相良侑亮編『伊福部昭の宇宙』音楽之友社、1992年、150頁。

4)本論第2回参照。

5)この差別の存在については、リチャード・シドル『アイヌ通史』(マーク・ウィンチェスター訳)、岩波書店、2021年、が歴史的視点から俯瞰しておりかつ平明である。現在も進行中の差別の実態については岡和田晃、マーク・ウィンチェスター編『アイヌ民族否定論に抗する』河出書房新社、2015年が詳しい。

6)相良、前掲書、150-151頁。

7)相良、前掲書、151頁。

8)相良、前掲書、162-163頁。

9)片山杜秀、CD『伊福部昭の芸術20周年記念BOX』ブックレット、36頁。

10)なお、『シンフォニア・タプカーラ』には1954年稿と1979年改訂稿がある。本稿の歴史的文脈から言えば1954年稿に当たるべきかとも思うが、そのためには本格的な音楽文献学的研究を必要とするため、現段階では1979年改訂稿を使用することを諒とされたい。

11)伊福部作品としては珍しく1オクターヴの中に3つの半音程が含まれる、仮に「旋法x」「旋法y」と名付けた旋法も第1楽章中に存在するが、本論との関係性は薄いと見られたので看過した。

12)伊福部自身がアイヌのタプカーラは4拍目が強く、本作品第3楽章でもそのように弾いてほしいという旨を述べている(伊福部昭、CD『伊福部昭の芸術20周年記念BOX』ブックレット、21頁)。

13)エドワード・W・サイード『故国喪失についての省察1』(大橋洋一、近藤弘幸、和田唯、三原芳秋訳)、みすず書房、2006年、187頁。

使用楽譜:日本作曲家協議会、1981年、手稿総譜。

参考録音:高関健指揮、札幌交響楽団、『伊福部昭の芸術11 踏-生誕100年記念・札幌交響楽団ライヴ』キングレコード、2014年。

動画:芥川也寸志指揮、新交響楽団https://www.youtube.com/watch?v=L9R5dNSB2QU

伊福部昭-独り立てる青鷺 (1)~(7)

(2022/08/15)