特別寄稿|シベリアの記憶からの絵画──四國五郎と香月泰男──|柿木伸之

シベリアの記憶からの絵画

──四國五郎と香月泰男──

Text by 柿木伸之 (Nobuyuki Kakigi)

写真提供:練馬区立美術館(香月泰男展)

占領下の広島で、詩人の峠三吉らとともに街角に「辻詩」を掲げて平和を呼びかける運動を牽引し、1970年代半ばには「市民による原爆の絵」を集める活動にも力を尽くした四國五郎の戦後の画業の原点の一つに、アジア太平洋戦争の末期に徴兵されて中国東北部の戦線へ送られ、日本の無条件降伏後にシベリアに抑留された経験がある。四國は強制労働の合間に、仲間と壁新聞や紙芝居を作る活動に取り組んでいた。反戦と反核のメッセージに絵を添え、言わばゲリラ的に街頭に貼り出す「辻詩」の制作は、シベリアでの活動の延長線上にあったと、後にこの詩画人は述懐している。

被爆の爪痕を残す遺構が街の開発のなかで失われようとしていることを憂えて四國が描いた《被爆遺跡が消える》(1990年)では、戦死した兵士が原子爆弾の犠牲者とともに空から現在を見つめているが、このことも彼の応召から1948年の復員までの経験を抜きにしては理解できないだろう。四國は、戦場での死と原爆による死を、戦争──被爆するまでの広島はその一大拠点、軍都だった──という視点から結びつけながら、復興する広島を見つめていたにちがいない。このことを広島県廿日市市で開催されていた展覧会「四國五郎 平和へのメッセージ」を観てあらためて省みた。

核兵器禁止条約の発効(2021年1月22日)を記念した「平和美術展」としてはつかいち美術ギャラリーで開かれた(2021年9月10日〜10月17日)四國五郎展は、「シベリアからヒロシマへ」とも題されていたが、その会場には戦後の作品に加え、彼が抑留中に付けていた「豆日記」が展示されていた。この小さなメモ帳には、極寒の収容所での苛酷な生活が線描を交えながら克明に記されている。この日記を彼は、軍靴に隠して持ち帰ったという。ソヴィエト・ロシアの兵士に見つかれば、スパイ罪に問われかねなかった。四國は、命がけで抑留の記憶を携えて、原爆で壊滅した広島に帰還したのだ。

その過程で、郷里への帰還を果たせなかった兵士の面影が、この詩画人の脳裏に焼きつけられたのではないだろうか。そして、彼が「平和のために」絵筆を執る際に浮かび上がるその記憶の像は、基本的には視覚的な性格の強いものだったように見える。先に挙げた作品に現われる兵士の姿も明瞭な具象性を示している。1990年代後半に彼はシベリアの収容所跡を訪れているが、その様子を描いた作品は、死者の視点を暗示する俯瞰的な構図の下、現在のその場所の風景を描き、そのなかに彼を含む訪問団とともに、そこで命を落とした兵士の姿を、明確な人体像で描き込んでいる。

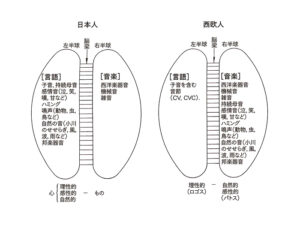

同じくシベリア抑留を経験し、戦後その記憶を「シベリア・シリーズ」に描き続けた香月泰男は、「豆日記」の線画を含む視覚的な像で抑留生活を記憶した四國五郎とは異なり、触覚的に収容所での経験を想起しているように見える。例えば《北へ西へ》(1959年)では、行き先が告げられることなく奉天を発った列車に詰め込まれた、おそらくは画家を含む虜囚の顔は、彫刻的な立体性において抽象性を帯びることで、不安と焦燥を凝縮させている。黒を基調とした独特の画面に、とりわけ徹底的につやを消した黒のなかから、画家は、苦悩を刻まれた顔を削り出そうとしているように見える。

同じくシベリア抑留を経験し、戦後その記憶を「シベリア・シリーズ」に描き続けた香月泰男は、「豆日記」の線画を含む視覚的な像で抑留生活を記憶した四國五郎とは異なり、触覚的に収容所での経験を想起しているように見える。例えば《北へ西へ》(1959年)では、行き先が告げられることなく奉天を発った列車に詰め込まれた、おそらくは画家を含む虜囚の顔は、彫刻的な立体性において抽象性を帯びることで、不安と焦燥を凝縮させている。黒を基調とした独特の画面に、とりわけ徹底的につやを消した黒のなかから、画家は、苦悩を刻まれた顔を削り出そうとしているように見える。

香月がそのようにして記憶を手で摑もうとした背景には、一方では収容所の仲間たちの肖像を素描していたスケッチ帳を警備の兵士に奪われてしまったこともあるだろう。とはいえ、それによって仲間の顔が忘れられることはなかった。先に挙げた《北へ西へ》でも、あるいは《アムール》(1962年)のように同じく群像を描いた作品においても、一人ひとりの顔貌は異なっている。とりわけ後者を見ていると、アムール川を越えることがもたらす決定的な断絶に、列島のさまざまな場所から駆り出されてきた者たちが直面する際の動揺と絶望が、いくつもの方向から迫ってくる。

これらをはじめとする「シベリア・シリーズ」の作品が制作順に展示された、香月泰男の生誕110年を記念する回顧展(練馬区立美術館/会期:2022年2月6日〜3月27日)を観ることができた。その展示に添えられた解説によると、草原に獣の骨片が散乱する様子から想を得て描かれた《ホロンバイル》(1960年)は、着想を立体作品に造形してから制作されたという。香月は、心象風景にもとづく画面の構成をも手で摑もうとしていたのだ。それにもとづく絵画からは、かろうじて角のある動物の骨が散らばる様子がうかがえるが、その陰鬱な抽象性と平面性は、人間の死体の血の染みも連想させる。

香月の画業を通観する今回の展示をたどると、彼が「シベリア・シリーズ」を手がけるようになる以前から、対象を摑むために彫刻を行なっていたことも判る。徴兵された1943年に描かれた《運ぶ女》については、その女性の木彫像が残されていた。画家自身、素描を、事物を触覚をつうじて知る方法と考えていたようだが、「シベリア・シリーズ」では、それが心象としての対象を削り出すことへ向けて試みられていたのだ。緑青の地から浮かび上がる「運ぶ女」の顔は、逆光のなか、内へ引きこもるように表情を押し殺しているようにも見え、そのことが画面の静けさを強めていると思われる。

「シベリア・シリーズ」を見た後で《運ぶ女》を見ると、背負うことを強いられた重荷と一体となった囚人を描く《運ぶ人》(1960年)をも予感させる。この作品は、労苦の刻まれた顔が浮かび上がるよう、正面像に近いかたちで描かれているが、そこに至る過程で画家は、あたかもヒトコブラクダのように、「運ぶ人」を横から描いた素描も残している。このことも香月が、記憶のなかの人間の生きざまを、触覚的な立体性において捉えようとしていたことを示していよう。こうして触覚的にシベリアでの経験を想起するなかで、過去はより直接的に画家の肉体に回帰していたのではないだろうか。

認識と結びついた視覚とは異なり、触覚において過去は出来事として回帰する。極限状況を潜り抜けた香月の身体には、おそらく予期せぬ仕方でシベリアの体験が、内側からまざまざと甦っていたと思われる。その強度に拮抗するために、また想起されるのが過去そのものではなく、その記憶であることを受け止めるために、独特の抽象性を帯び、色彩の削ぎ落とされた画面を構成したり、表情を剝き出しにすることのない顔を造形したのかもしれない。その顔貌が、画家が1950年代半ばに渡欧して見た中世ヨーロッパの宗教的な彫像の影響の下で形成されたことも、展示は伝えていた。

もしかすると、《涅槃》(1960年)のように直接に宗教的な主題で描くことも、画家自身のなかに整理されないまま湧き上がる記憶を昇華させる一つの回路だったのかもしれない。しかし、死んだ仲間の遺骸の上に哀悼する顔が浮かび上がるその画面を前にすると、わが身の明日の運命と重ねた恐怖とないまぜになった哀しみが、今ここで一つひとつの顔貌から発せられているものとして、ひしひしと迫ってくる。それと同時に、こうした作品において香月が、過去に、いや死者たちの側に身を置いて描くことによって、画面に独特の幻想性が付け加わっていることにも気づかされる。

その点が顕著に表われている作品として、《青の太陽》(1969年)を挙げておきたい。これはシベリアの蟻の巣穴の奥から昼の、そして星が輝く青空を見た様子を描いたものと自作の解説で画家は述べているが、その空を、蟻のように殺された死者の眼窩の奥から見たものと考えることもできよう。この作品で空は、鮮やかな薄青で表現されている。こうして画面を色彩に開くなかで、画家が新たな境地を切り開きつつあったことを示しつつ締めくくられる今回の香月泰男展は、その独特の画面が、同じくシベリア抑留を体験した四國五郎とは異なる、触覚的な方法にもとづくことを示していた。

他方で今回の展示をつうじて、香月の作品が現在の状況の下で思考を喚起する力を放っていることにも気づかされた。例えば、監視窓から虜囚を見張る兵士の顔を描いた《囚》(1965年)は、監視兵のほうが独房に閉じこめられているように見えてならない。監視室の壁には、ソヴィエト連邦を象徴する鎌と鎚が描かれている。最初期の《門・石垣》(1940年)と共通する構図を示すこの作品は、全体的な仕組みに搦め捕られた者の虚ろな顔貌を示しているのではないだろうか。今まさに続いている戦争のなかで、この戦うことを強いられた顔にどのように向き合うのかと絵は問いかけている。

(2022/3/15)

【展覧会ウェブサイト】

https://www.hatsukaichi-csa.net/galleryevent/heiwaten_shikokugoro/

https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202110291635493767

————————————————

柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)

二十世紀のドイツ語圏を中心に哲学と美学を研究する傍ら芸術批評も手がける。上智大学文学部哲学科助手、広島市立大学国際学部教授を経て、現在西南学院大学国際文化学部教授。著書に『断絶からの歴史──ベンヤミンの歴史哲学』(月曜社、2021年)、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』(岩波新書、2019年)、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳としての言語、想起からの歴史』(平凡社、2014年)などがある。訳書に『細川俊夫 音楽を語る──静寂と音響、影と光』(アルテスパブリッシング、2016年)などがある。