カデンツァ|音楽の未来って (8)現代音楽界隈の話|丘山万里子

音楽の未来って (8)現代音楽界隈の話〜ヒエラルキー?

“Where does Music come from? What is Music? Where is Music going?”

“ D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?”

(8)Does composer belong the lowest class of contemporary music society in Japan?

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

先日、とあるコンサートでのこと。

ソーシャルディスタンス隣席の作曲家と思しき若者が、そのまた隣の友人に「作曲家ってヒエラルキーの一番下なんだよね。」と自嘲するのを小耳に挟み、驚いた。

宮仕えであったクラシック音楽が一般市民へ、作曲家のステータスも確立の近現代と思っていたが、時代は逆行しているのか?古くは黛敏郎TV時代などを経て、現代作曲家はそれなり啓蒙的高位置にいるのではないか。作曲家が学長だったり文化施設館長だったりも珍しくないし。

同時代者であれば、演奏家は等しく作曲家にその意図するところを質し、演奏指導を拝し、その目指すところを実現しようと努力するのだから、どう考えても演奏家の上に立つ。特に大作曲家と若造であれば、そうなろう。逆に若造作曲家と演奏家(大演奏家は少なかろう)の場合は、対等もしくは協業の仲間に近い感じでは、と思われる。

ヒエラルキーの最下層とは、どこからの印象・意識であるのか。

と、私の頭はこんがらかった。

私が批評を書き始めたのは80年代に近く、今の大御所、ヴェテランたちが活発な創作をしている最中で、現代音楽の公演数も多かった。評論デビューが『“東洋への回帰”をめぐって』(『音楽現代』1976)であったから、当然、日本の現代作品を聴き続けた。欧米前衛その他は研究、紹介してくれる方々が多いゆえお任せし、何よりその東洋とは何か、を自国作品の中で考えたく、勉強したいことは山ほどある。

にしても『音楽芸術』誌(1946~1998)が消えて以降、現代音楽のメディアでの露出が減ったことは確かだ。バブル崩壊のち、クラシック界全体の衰退とともに現代作品の音楽祭なども激減、今や社会の一隅にひっそり生息する「界隈」(と言うらしい)ではあろうが、コロナ禍にあっても比較的元気に見えるのは、小キャパライブ会場少人数での活動であるからダメージも少なく、集う面々の変わらぬ情熱も大きい。この「変わらぬ情熱」がポイントで、面子がほぼ同じ、あるいは似たり寄ったりであるのは、だからこそ「変わらぬ」ことを大いに支え、だからこそ「変われない」も含むわけだ。

音楽が不要不急かは不明だが、全般にクラシカルな形式などもなく多種多様の音やモノや形が動き回り、大多数ふつうの音楽愛好家にはなんだかわからん、の現代作品など、さらにさらに不要不急と思えるが、集う面々の中に時折混じってみると、いや、今こそ「大いなる新しき問い」として現代音楽はクローズアップされねばならない、と感じないでもない。と言うより、そういう「問い」を探しに出かける、というのが私の動機だ(現代作品に限らないが)。

したがって、あれこれやってみました、これどう?面白くない?とかいう類には全く反応できず、そうそう、こういうの二昔前(いやもっと)もそうだったよね、と、80年代末あたりの「界隈」を思い出すのだ。オケをバックにテーブル上のネジ巻き人形のネジ巻いたり、弓で擦ったりなどに奮戦するギタリストに、だからなんなの(奏者でなく作者に、だ)、としらけた頃(当時はそういう言葉を使った)のこととか。ただ、聴衆も黙っておらず、すごいブーイングを浴びせたりもしたのだ。

私はレニングラード(1988/当時の名称)でケージ作品に聴衆が飽き飽きし、席を立ち、やっと終わると盛大にブーブー言い、その中を彼が満足げに舞台に上がるのを見て、これが健全な(両者に)あり方だろうと思ったが、近頃そういうシーンは見かけない。仲良しお友達サークルか、と思うくらい。

いや、そういう中にだって「問い」はあろうし、何を見つけるかはこちらの問題なので、だからなんなの、と思う時はおとなしく引っ込むだけの話、と考えるようにはなったが。

それでも、いつまでもあちらの既知名曲ばかりを使いまわしていないで、もう少し同時代もしくは先達日本作曲家の仕事ぶりに興味を持ちたいものだ、と私は専門領域がそこであるゆえ、はげしく思う。日本の現代といえば、未だに武満徹、細川俊夫、今時は藤倉大を顔にしているのも金太郎飴。

本誌に『五線紙のパンセ』コーナーを設置、一人3回連載で寄稿をお願いしたのは、そういう意図があってのことだ。どこかで誰かが何かをしている。それを知り、足を運んでもらうためのきっかけになれば。Web媒体であれば海外発信力もあり、海外からのアクセスも増加中、どこかで誰かの目に触れている実感はある。WARP(国立国会図書館インターネット資料収集保存)に収蔵されるゆえ、後世に記録として作曲家群像が残る。直に「自作を語り」たい人もいるだろう、存分に、好きにお書きください、が趣旨で、大家はすでに発信の「場」もあろうから、中堅若手新鋭に依頼している。

5年続ければ見えてくるものもある(音も聴いている)。

作曲界の閉鎖性(派閥や権力構造)にストレスたまる若い世代の声も聞こえたし、アカデミズム反アカデミズムの図式に、どこの世界も変わらんなあ、と思った。

コンクールも、オケのポストも、大学ポストも出来レースという話を聞きもするが、その手のことは日本では驚くに当たらない。世の中すべてがそうではないか。弟子が師匠になり、その弟子がまた師匠となりを繰り返すうち、なんとなく景色が変わる、というのが世間一般なのであろう。革命児なんてそうそう出るものではない。風通しをわずかでもよくするにはどうしたら良いのか、と一応考え続けている。

私は、作曲家は作品で語れ、それが作曲家の仕事だろう、という依怙地な考えの持ち主だが、それでもこの5年のそれぞれの語りには誠実に耳を傾け、多くの示唆と学びを得ている。

作曲家には「俺の書いた通りに弾け!」という専制君主タイプAと、「こう書いたけど好きにしてね」という自由選択タイプBがある。

A型が「俺の作品をめちゃくちゃにしやがって!」と激怒するのを何度か私は耳にしたことがあるが、このタイプは批評にも「わかっとらん、何を聴いておるか!」と怒る。耳が悪いとか、勉強が足らん、とか。

B型は「なるほど、それもいいかも」と軽く驚いたりする。批判評にも「いろいろあらあな」と苦笑で流す。

創作者は、あたかも自分が作品の全権の「創造主」であるように振る舞うことが多い。ざっくり言ってベートーヴェン以降の芸術的自我増大肥大化と音楽の民主化(大衆化)、さらに2つの世界大戦後の欧米前衛が「これまでのお約束」を破棄、新たな「お約束」を構築、流布させるに必要だったのは、当然、新たな哲学(があるとは思えないが)、科学技術、方法論の学習だ。従来の音楽素養では理解不能の「新しさ」を享受するには、その筋の専門知識と習熟が必須となる。

こうして、作曲家はいよいよ君臨する...はずだが。

私は批評を書くにあたり、作曲家が音で作品を書くように、批評家も批評という作品を言葉で書いている、とはっきり思っている(私の批評に限る)。

同じ表現行為であって、作曲家の意図の「正しい理解」(そんなものがどこにあるのか、必要なのか)を述べようと努力する気は全くない。どんな場合も、本来、人は自分が理解したいようにしか理解しない。私が述べ得るのは私の理解だけだ。人には分際、分限がある。みんな違うからこそ、多様な理解可能性があるのだし、「あなたはそう思うのね」というそれぞれの理解の触れ合い、すり合わせこそ貧しい自分を拡張、分際、分限を限りなく超えてゆく豊かさを生む。そんなことは表現行為に関わる者なら基本認識だ。作曲家が音をもって表現するように、私は言葉をもって、自分が感受した「何か」を表現するだけで、それがたまたま批評という形式であり、作曲家が作曲家であるように、私は批評家であるだけで、お互い、それ以上でも以下でもなかろう。

音楽に限らず、作品から感受した何かについてひたすら書きたい欲望を持つ、それは作曲家が、あるいは演奏家が音に持つ欲望と全く変わりない、そういう生き物であるだけなのだ。

理解者でも、支持者でも、支援者でも、仲間でもない。

すべての表現行為に必須の、厳然たる「他者」、それだけだ。創造における自己内部の批評性も含め、常に「他者」を保有せねば、表現行為は成り立たない(「人間存在」が外部を要するのは普遍原理だ)。

表現者がそれぞれの領域のそれぞれの立ち方で立つにあたり、共有しうるたった一つの基盤は、「美しさ」への渇望しかないと私は思う。

聴取見聞(聴衆観衆)も含むあらゆる表現(創り手受け手双方向ベクトル)の依って立つところは「美」に触れたい、という欲望のほかあるまい。

そして「美」とは常に「思惟への扉」、「これは何?」という問いかけの向こうに宿る。一瞬にして忘我に至る美もあれば、痛くて辛く刺さる美もある。昏くて怖い迷いの美、一撃粉砕される美もある。謎めいているのが一番魅力的で、いつまでも後をひく。今を共に生きる同時代人であればなおのこと、これは何?と問い、追いかけ、知りたい。だから私は現代作品に足を運ぶ。

そうして「美」とは常に、語り得ないものだ。

決して届かぬその無力を知り、なお語ろう(創ろう)と夢見る力だけが、あらゆる表現行為を生む。

話を戻す。

音楽は楽譜だけでは無いも同然、演奏されて初めて「創作」となる。

ヒエラルキーの最下位とは、そういうことかもしれないな、と思い当たる(批評は「創作」あっての「創作」ゆえ、さらに下?)。

けれど、特にコロナ以降、若手演奏家に「日本の現代作品こそ弾きたい、弾かねば」という意識が高まっているのを私はあちこちで強く感じる。

どんどん委嘱し、新作に挑戦する彼らは、実に頼もしい。

御大たちの輝いた時期には時代の潤沢があり、スポンサーも支援者もいた。今、そんなものは望むべくもない。

弾くから委嘱料なしで、という話を耳にすれば、やはり最下位か、とも思うが、ゼロより何かが形になって生まれたほうが良くはないか。好意・善意の搾取、やりがい搾取など世間で言われるその形、本誌もまた原稿料なしでの寄稿依頼であれば、忸怩たるものがある。

一方で、それが一番健全な姿のような気もする。

欲しい人が欲しい人と力を合わせ、欲しいものを創る。

つましく、楽しい。

払った時間と労力に、人はどんな「対価」「報酬」を求めて生きているのだろうか。

けれど、そういう、地べたを這うような現実に、好きなことしてるんだから、頑張ってね、と高みの見物もおかしいのだ。

戦後経済至上主義で積み上がった巨大なシステムを改変するのは難しく、時間もかかる(戦争は、これを一気にチャラにする歴史的必然装置なのかもしれない、と自分で言ってゾッとする)。人もお金も簡単には動かない。ならば、自分たちの力の及ぶ範囲内で、ちょっとずつ積み上げてゆく努力をするほかなかろう。

それはそうだが、同時に、既存の構造にあぐらをかき、維持しようとする特権者に、物言う人も居なければならない。私は上述のごとき欲望に駆られるただの批評家だが、「美」とは、の背後に常にそれを視る力をも養いたいと思っている。自分の手にも頭にも余ることばかりではあるが。

たぶん、内からコツコツ突っつく人、外からコツコツ突っつく人、その両方が合わさって小さな穴が開き(啐啄[そったく])、そのように時代はわずかずつ動いてゆくのだろう。

それが私たち一人一人、誰もが持つ多様な「生きるという表現行為」ではないか。あんぱんの顔が全部違うパン屋さんも、タッタカ打ち込むスーパーのレジ係も、路上交通整理のおじちゃんもだ(近くのスーパーの踊る笑顔交通整理人には毎度、惚れ惚れする)。

この5年『五線紙のパンセ』を読み続け、音を聴いてきて、少しずつだが、変化の兆しを私は感じる。若い世代はA型的気負いもなく、軽やかに種々領域を往還する。ただ、正直言って、軽すぎて、整いすぎて、流れ去ってしまう感が強く、これはこれで、だからなんなの、演奏家の腕や頑張りだけに頼っちゃいかんでしょ、と苦言を呈したくなる作品が多い。東西冷戦時代もベルリンの壁も知らぬデジタル世代、AIにどんどん取って代わられる未来世界に、彼らがどんな夢を描くのか私は知りたいが「これはなんだ、謎だ…」になかなか出会えない。

でも、私は私の分限をつっつき、広げてくれる音を探しに、可能な限り行くつもり。あくまで「他者」として。

ヒエラルキー?

先日、新聞に発表された文化庁(権威の権化)の芸術選奨、「音楽」「大衆芸能」との間に「教養」「娯楽」の厳然たるヒエラルキーがあるのは一目瞭然だろう。

いくらでも、どの世界にでもある様々なヒエラルキーを取っ払うのは、君たちの仕事(表現)しかない。

まずは、自分の表現とは何か、を自問することではないか。

そそり立つ壁はどこにでも、誰にでもある。

つっつく音が聞こえれば、つっつき返す力も生まれる。

私はそういう耳でありたい。

ちょっとずつの針穴から風を通す言葉でありたい。

追記)

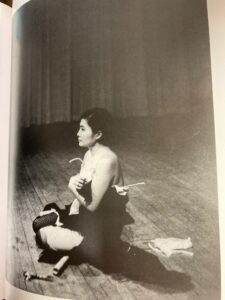

写真は『YES YOKO ONO』展カタログ2004@東京都現代美術館から筆者撮影。昨秋から今春にかけて開催の『DOUBLE FANTASY John&Yoko』展は見損なったが、前衛全盛期から彼女が発信した「東洋」は周りに群れた作曲家たちよりはるかに痛切で今も「刺さる」。

(2021/3/15)