緊急特別企画|「北欧新調性主義」名曲・名盤紹介―宗教声楽作品を中心に|齋藤俊夫

「北欧新調性主義」名曲・名盤紹介―宗教声楽作品を中心に

An introduction of “Neo-Tonalitism in North Europe” masterpieces and good CDs ―mainly Sacred Choral pieces

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

〈初めに〉

タイトルの「北欧新調性主義」とはなんぞや?と思われた読者がほとんどであろう。実際、筆者もこの単語が活字として書かれているものに出会ったことがない。つまり、もしかするとこの記事がこの単語を初めて使った論稿なのかもしれないのである。

しかし、この「北欧新調性主義」という単語は筆者の造語ではない(欧文は完全に筆者による造語だが)。この単語をここで使用するに至ったエピソードを簡単に述べておきたい。

もう20年ほど前の大学時代、筆者と畏友がお互いの家にCDを持ち込んで酒を酌み交わしながら聴くという会を半定期的に開いていた。合唱を主ジャンルとする畏友に教えられたのが今回紹介するペルト、ラウタヴァーラ、ヴァスクス、そしてトゥールなどであった。

時代は下ってここ10年以内、他の友人と音楽談義になり、上記の作曲家たちに話が及んだ時、友人の口から出た単語こそが「北欧新調性主義」だったのである。この単語により、筆者がそれまで聴いていたこれらの作家・作品群が1つの「主義」を持った集合として捉えられたのであった。

だが、である。この「北欧新調性主義」なる単語、その後どこでも出会ったことがないまま今に至るのだ。友人が虚言を吐くとは思えないが、「新ロマン主義」という甚だ大雑把な単語こそ見ること多けれど、「新調性主義」となるとほぼ全く目にすることがない。いわんやそこに「北欧」の冠詞が付くことなど。

実際、権威ある音楽史書、Richard Taruskin “MUSIC in the Late Twentieth”, Oxford University Press, 2010. の索引を見ても、新ロマン主義の単語すらなく、また今回挙げる作曲家で登場するのはペルトにシュニトケのみ。もちろん「(北欧)新調性主義」なんて言葉はカケラもない。

こうなると本当に「北欧新調性主義」などという単語を使って良いのかどうか危ぶまれるが、よし友人がその言葉の提唱者であり、筆者がそれを広める役を買った、でも良いではないか、今回の名曲・名盤紹介はこの主義の「物的証拠」となるのであり、ここは胸を張ろう、という結論に至って(開き直って)本稿の執筆を決断した。

なお、推薦作品の収録CDはすべて筆者所蔵のものである。

〈ひとまずの定義〉

北欧新調性主義:地理的には、おおよそスカンジナビア半島から東欧・旧ソ連圏を範囲とする、調性を持ち、かつ「ただ調性があるだけで褒められる」ような安易な音楽とは異なる作曲を旨とする主義。時代的には1970年代から始まり、今に至っている……かどうかは少々断言し難い(このことについては最後に述べる)。

〈音楽の1つの極北〉

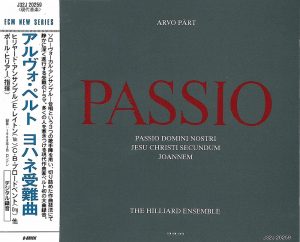

推薦作品1:アルヴォ・ペルト(Arvo Pärt, 1935~ ):『ヨハネ受難曲』(Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem)(1982)

収録CD:『アルヴォ・ペルト ヨハネ受難曲』ヒリヤード・アンサンブル/ポール・ヒリヤー指揮、1988年録音、ECM(発売:ポリドール)、POCJ1976

ペルトはエストニア出身の作曲家。調性音楽と言っても、本作には古典派以来の華美なホモフォニーも、ルネサンス以前から続くポリフォニーの複雑なテクスチュアも存在しない。あるのは、グレゴリオ聖歌あたりまで歴史を遡った、極限まで切り詰められた単旋律の歌である。合唱部分も、通常のホモフォニー音楽とは異なり、単旋律が同時に歌われるだけの単純なものである。されど、この凝縮された歌に宿る緊張感たるや!「ヒーリング・ミュージックの先駆け」などというキャッチフレーズを読んだことがあるが、断じてそんな生易しいものではない。全曲約70分を通じて一分の隙も許さない、音楽の1つの極北を謹聴せよ。

〈調性と無調のあわいに宿る信仰心〉

推薦作品2:アルフレート・シュニトケ(Alfred Schnittke, 1934-1998):『合唱協奏曲』(Concerto for Choir)(1984-85)

収録CD:“Voices of Nature”スウェーデン放送合唱団/トヌ・カリユステ指揮、2000年録音、BIS-CD-1157

推薦作品3:同上:『悔悛詩編』(Psalms of Repentance)(1988)

収録CD:“Psalms of Repentance”スウェーデン放送合唱団/トヌ・カリユステ指揮、1996年録音、ECM1583

シュニトケはドイツ人の母とユダヤ人の父の間に生まれた、ショスタコーヴィチ後のソ連~ロシアを代表する作曲家。

『合唱協奏曲』は2017年9月のスウェーデン放送合唱団来日の際にレビューを書いたが、人の心を掴んでそのまま天まで上昇していくかのような、堂々たる、かつ繊細な、調性の持つ表現力を十全に発揮した無伴奏混声合唱曲。

『悔悛詩編』はともすれば〈きれいな調性音楽〉を期待して聴き始めた人を裏切るかもしれない、半音階的にうねるような低音に始まるが、静かで、そして強い精神性が全編を通じて現れる作品。こちらも無伴奏混声合唱曲。

両作ともに注目すべきは、調性と無調のあわいを成す部分が多々あり、そこに全編が無調であっても、全編が古典機能和声に従っていてもありえない強い表現力が宿っている点である。このようにペルトとは反対に非常に複雑な書法を用いて、シュニトケが自らの信仰心を美しく結晶化した合唱曲2作、どちらも必聴と言えよう。

〈余談〉

「メジャーな」「売れた」作品としてはポーランドのヘンリク・ミコライ・グレツキ(Henryk Mikolaj Górecki, 1933-2010):交響曲第3番『悲歌のシンフォニー』(Symphony No.3, Op.36 “Symphony of Sorrowful Songs”)(1976)という作品がある。作曲年ではペルトやシュニトケの推薦作品に先駆けるものの、これこそ単純な和声と同じ楽想の反復によってヒーリング・ミュージックに堕した作品ではないかと筆者には思われる。よってこれは推薦作品から外しておく。

収録CD:『グレツキ:交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」/コルド』ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団/カジミエシュ・コルド指揮、1993年録音、PHILIPS、PHCP-9239(ベストセラーになったのはロンドン・シンフォニエッタ/デヴィッド・ジンマン指揮の盤であり、1990年代初頭のことである)

〈苦闘の果ての開眼〉

推薦作品4:エイノユハニ・ラウタヴァーラ(Einojuhani Rautavaara, 1928-2016):『ミサ・ア・カペラ』(Missa a cappella)(1970s~2011)

収録CD:“RAUTAVAARA MISSA A CAPPELLA. SACRED CHORAL WORKS”ラトヴィア放送合唱団/シグヴァルド・クラーヴァ指揮、2013年録音、ONDINE、ODE1223-2

フィンランドの作曲家・ラウタヴァーラは、筆者が1990年代後半にCDショップでその名前を知った頃には既に「鳥と天使の作曲家」であったが、諸作品を聴くと、「自分の音楽、自分の居場所」を北欧新調性主義の黎明期、さらにそれ以降も探し続けてきたことがわかる。頑張って前衛音楽をやっても、そこに密かに調性を混ぜてもしっくりこない、自分はどうしたらいいんだ!?という長年の迷走と苦闘の果てに「鳥と天使」という自分の音楽を見出したのであろう。

推薦作品は北欧新調性主義が現れた頃に書き始め、晩年に完成したものであるが、その美しさたるや彼の諸作品の中でも頂点を競うものである。

収録CDには『12音技法によるミサ』(Missa duodecanonica)という1968年の作品や『処女マリアのカンティクム』(Canticum Mariae Virginis)という1978年の作品なども聴くことができる。同時期の管弦楽作品のような迷走と苦闘の跡はあまり聴こえず、これらも確かに美しい声楽曲であるが、推薦作品の揺るぎない「ラウタヴァーラ本心の歌」と比べるとやはりどこかに迷いが感じられるのは筆者だけであろうか。

〈これで良いのだろうか……だが美しすぎる〉

推薦作品5:ペートリス・ヴァスクス(Pēteris Vasks, 1946~ ):『我々に平和を与え給え』(Dona novis pacem)(1996)

収録CD: “VASKS: PATER NOSTER. DONA NOBIS PACEM. MISSA”ラトヴィア放送合唱団/シグヴァルド・クラーヴァ指揮、2007年録音、ONDINE、ODE1106-2

ヴァスクスはラトヴィアの作曲家。彼の音楽は「これぞ典型的な新ロマン主義」と言った作風で拒絶感を抱く人も多かろうが(何を隠そう筆者にもその感はある)、推薦作品を筆頭とする収録CDの諸作品は「それを拒む力を失わせてしまうほどに美しい」のである。これと言った新しい技法的特徴は見出だせないものの、兎にも角にも美しい。弦楽器と混声合唱という伝統的な編成で伝統的な音楽を書いて、ここまでまだ美しい音楽が可能なのか……と、わりと前衛・実験音楽志向の筆者でも躊躇いながらも推薦してしまう名作である。

〈北欧新調性主義の次の世代……のはずだったのだが〉

推薦作品6:エリケ=スヴェン・トゥール(Erkki-Sven Tüür 1959~ ):『レクイエム』(Requiem)(1994)

収録CD:“ERKKI-SVEN TÜÜR CRYSTALLISATIO”タリン室内管弦楽団/エストニア・フィルハーモニック室内合唱団/トゥヌ・カユステ指揮、1994-95年録音、ECM1590

20年代生まれのラウタヴァーラ、30年代生まれのシュニトケとペルト、40年代生まれのヴァスクスを推薦してきたが、本稿最後に50年代生まれのエストニアの作曲家・トゥールの作品を取り上げたい。トゥールは20歳でプログレッシブ・ロック(細かく言うとその中のチェンバー・ロックという様式らしいが筆者にはよくわからない)の“In spe”というバンドを組んだりした後に、大学で学び、大学で教え、劇伴音楽を書き、そしてこのCDがクラシックにおけるデビュー盤である。

本作品はとにかく〈押し出し〉が強い。「映画音楽みたいな現代音楽」と揶揄することは簡単であるが、「こんな押し出しの強い映画音楽を書いたら映画が崩壊する」だろう。前衛音楽ではないが、いわゆる新ロマン主義の安易さもない。ペルトの『ヨハネ受難曲』とは対極的に楽譜の書き込みがとんでもないことになっていると推測されるが、それでも〈レクイエム〉として完成している。

新調性主義の可能性を「示していた」作品として本稿最後を飾るにふさわしい作品だろう。

そう、「示していた」という〈過去形〉を使わざるを得ないのである。〈ひとまずの定義〉で「今に至っている……かどうかは少々断言し難い」と口ごもった所以はここにある。『「ただ調性があるだけで褒められる」ような安易な音楽とは異なる作曲を旨とする』と定義した以上、安易な音楽は「北欧新調性主義」とは異なるものとしたいのだが、今現在では、盛んに活動しているトゥールも、(まだ存命中の)ペルトもヴァスクスも、〈安易な伝統的・ロマン派的作風〉、あるいは、ラウタヴァーラが苦闘し迷走していた時期に似た〈中途半端に現代音楽風の〉音楽に逃げてしまっており、彼らの後の世代にも「これは」と思える作家をまだ筆者は見つけていない。

トゥール以降、北欧新調性主義に何があったのか?所詮一過性の流行に過ぎなかったのか?それとも北欧新調性主義など筆者の空想で実体は無かったのか?答えは今後この地域・歴史の掘り起こしを進め、その後継者・後継作品を発見できるか否かで決することになろう。

(2020/4/15)