細川俊夫 オペラ《松風》|能登原由美

細川俊夫 オペラ《松風》

細川俊夫 オペラ《松風》

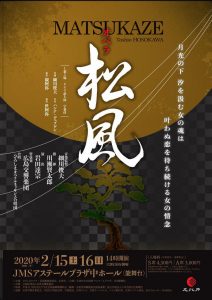

《MATSUKAZE》Toshio HOSOKAWA

2020年2月16日 JMSアステールプラザ中ホール(能舞台)

2020/2/16 JMS Aster Plaza Nō Stage

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

写真提供:ひろしまオペラ・音楽推進委員会

1幕5場 ドイツ語上演 字幕付

作曲/細川俊夫

原作/観阿弥 改作:世阿弥

台本/ハンナ・デュブゲン

音楽監督/細川俊夫

指揮/川瀬賢太郎

演出/岩田達宗

管弦楽/広島交響楽団

合唱/ひろしまオペラルネッサンス合唱団

〈キャスト〉

松風/半田美和子

村雨/藤井美雪

旅の僧/初鹿野剛

須磨の浦人/山岸玲音

新国立劇場開場20周年記念に日本初演され、話題を呼んだ細川俊夫のオペラ《松風》。観阿弥・世阿弥父子による名高い能の曲目を題材にしたものだ。このほど、細川の出身地広島で、新たなプロダクションのもとに上演された。世界各地での上演回数はすでに50回を超えるというが、本公演において初めて能舞台を使用。さらに、演出家、キャスト、スタッフも全て日本人という点もこれまでにないという。実際、2年前の日本初演は、演出と振付で高い評価を受けたサシャ・ヴァルツのほか、主要キャストやスタッフの多くが海外勢。今回の公演について、「ヨーロッパで生まれた能『松風』を主題としたオペラが、初めて本当に日本の舞台の上に帰還する」(プログラム・ノートより)と述べた細川の言葉も当を得ていよう。ただし、言語については、ハンナ・デュブゲンが手がけたドイツ語の台本を使用することから、他公演同様にドイツ語上演(日本語字幕)となった。

さて、この「日本の舞台に帰還する」という点が、本公演の成否を握っていたのではないか。なかでも、能舞台を使ったこと。それにより、西洋のシンメトリックな舞台構造とは異なるアシンメトリーな空間ゆえの、独特の音楽の流れ、時間と意識の流れを生じせしめるものとなった。

オーケストラは舞台の脇正面、すなわち観客席からみると左手に配置。その向こうには、能舞台に欠かせない「橋掛かり」が延びている。神や死者たちだけが渡ることのできるこの橋掛りは、「此岸」を表す舞台と、橋掛かりの入り口にかかる揚幕の奥の「彼岸」の世界を繋ぐ役割を果たしている。能舞台が屋外にあった頃の、「正面は南」という決まり事に従えば、南に座する観客席から見れば橋掛かりが延びる先は西、つまり「西方浄土」になるのだという。

物語の主人公、松風、村雨姉妹が登場するのもこの橋掛かりの向こう、つまり「西方浄土」から。というのも、すでに幽霊となっている彼女たちはこの世の者ではない。死者である彼女たちがいるのはこの西の彼方だ。と同時に、実は彼らが生者であった頃に暮らしていた須磨も、京の都から見れば「西」ということになる。その「西」に住まう彼らの眼差しは、二人の想い人である在原行平のいる京、すなわち東に絶えず注がれているのである。

西から東へと向かう松風と村雨の眼差しのゆくえ。本公演での舞台構造がまさに、我々観客の視覚と聴覚をも、西から東へと向かう流れに導いていた。それは物語に登場する人物たちの意識の流れ、向かう方向であり、我々観る者を彼らの意識へと同化させる役割を果たしていたように思う。

例えば照明。舞台上部に映し出された模様は、雲と大気の流れを表すかのように、西から東へと回る。あるいは音楽。観客席から見ると左手、すなわち西側に配置された管弦楽は東を向いており、その音は絶えず西から東へと流れていく。しかも、松風や村雨の恋慕の情が高まるとともに音楽も高揚し、我々の意識を彼女たち同様に西から東へと向かわせるのである。これには管弦楽(広島交響楽団)も大きな役割を果たしていた。タクトを握った川瀬賢太郎は、メリハリを効かせると同時に響きにも注意を払い、情景や心情の変化にうまく寄り添っていた。

ただし、客席の位置による違いもあろう。筆者のいた席は、舞台に向かってほぼ右端の後方。そのため、管弦楽の音は終始、左側から聞こえてくる一方で、舞台の右手に設置されたホール埋め込み式のスピーカーから聞こえてくる音は、目の前からストレートに聞こえてきた。

この点については、この非対称の舞台構造ゆえのマイナス部分であったと言わざるを得ない。というのも、このスピーカーから聞こえてきたのは、物語の締めくくりに現れる風音や水滴の落ちる音であったが、これらが本作においても非常に重要な要素であるだけに見過ごせないのである。風や水滴はまさに、「松風」と「村雨」を象徴するもの。原作同様このオペラにおいても、行平の幻影を見た松風と村雨がその魂に引かれるように西方浄土へと戻った後、その余韻として舞台上に残される音である。舞台中央に植えられた老松同様、いわば、この地に宿る悲恋の記憶を、我々観客を含めた後世に語り伝えるものでもあるのだが、これらの音はそれまでの管弦楽とのバランスからすると大きく、ましてや音色や響きにも意を払った細川のテクスチュアを考えると、この音響には幾分配慮が足りなかったのではないか。

最後に、登場人物についても少し触れておきたい。松風を歌った半田美和子と、村雨役の藤井美雪は、やはり能を題材にした細川のオペラ《班女》でも起用されている。そのうち半田については、2つの異なるプロダクションを筆者は観た(2つ目については本誌レビューを参照のこと)。いずれの公演でも、やはり想い人を待ち続けるうちに狂気に囚われてしまった主人公を見事に演じた彼女だが、この松風については適役であったようには思われない。というのも、松風の妄執は言葉とともに、音楽や舞によってより露わにされていたが、それらはむしろ雄弁、情熱的で、《班女》のように想像の余地を与えない。これは、透明で芯のある彼女の声質の良さを引き出すというよりは、むしろ管弦楽に押されて影を薄くさせることになってしまった。同様に、その舞についても、行平の狩衣を模した赤い布は目に焼き付いたが、やはりそれ以上の印象は残さなかった。

もちろん、こうした点についてもやはり、この特殊な舞台構造がもたらしたことなのかもしれない。が、そもそも、オペラとは西洋の様式、語法、音素材を使った表現形式である。日本の古典と同じ舞台に回帰することの難しさも露呈させたように思える。

なお、ポスト・パフォーマンス・トークでは、細川のほか、演出を手掛けた岩田達宗が登壇した。岩田によれば、舞台上の松は、広島に実際に生えていた被爆樹を使用したとのこと。また、行平の狩衣となる無数の赤い糸には、此岸と彼岸を結ぶ意味合いがあったという。能舞台という点以外にも本公演ならではの様々な工夫や思い入れがあったようだが、決定的な要素とはならなかったように思う。

(2020/3/15)

Opera in One Act (5 Scenes)

Music:Toshio Hosokawa

Libretto:Hannah Dübgen

Based on MATSUKAZE, a Nō play by Zeami

〈cast〉

Music Director:Toshio Hosokawa

Stage Director:Tatsuji Iwata

Conductor:Kentaro Kawase

Matsukaze:Miwako Handa

Murasame:Miyuki Fujii

Monk:Takeshi Hatsukano

Fisherman:Leon Yamagishi

Orchestra:Hiroshima Symphony Orchestra

Chorus:Hiroshima Opera Renaissance Chorus

Chorus Master:Nozomi Terasawa