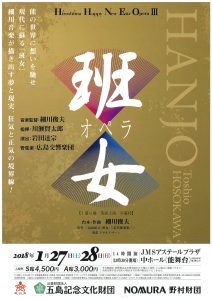

Hiroshima Happy New Ear Opera III 細川俊夫作曲「班女」|能登原由美

Hiroshima Happy New Ear Opera III 細川俊夫作曲 「班女」

Hiroshima Happy New Ear Opera III 細川俊夫作曲 「班女」

2018年1月27日 JMSアステールプラザ中ホール(能舞台)

Reviwed by 能登原由美(Yumi Notohara)

写真提供:ひろしまオペラ・音楽推進委員会

1幕6場 英語上演、字幕付

台本・作曲|細川俊夫

原作|三島由紀夫「班女」(『近代能楽集』より)

英訳|ドナルド・キーン

音楽監督|細川俊夫

指揮|川瀬賢太郎

演出|岩田達宗

管弦楽|広島交響楽団

<キャスト>

花子|半田美和子

実子|福原寿美枝

吉雄|山岸玲音

開演前の客席の喧騒をよそに、舞台上(能舞台)ではすでに実子(福原寿美枝)が自らの世界に沈滞していた。静かにうつむき、ゆっくりと紙を切り刻む。かすかな動きの中で、紙を断ち切る鋏の音だけが小さく鳴り響く。気付く者はあまりいない。いや、当然かもしれない。すでに世の中との繋がりは断ち切られているのだから。

こうして我々は、のっけから舞台の演出の一部に組み込まれていく。狂気に対峙する正気の世界、「現実」の世界の一部として。

題材は、三島由紀夫により現代演劇として翻案された能の演目《班女》。花子(半田美和子)は、かつて恋仲となった男の扇を片手に、毎日駅でその男、吉雄(山岸玲音)を待ち続ける。目の前に見える男の顔が全て「髑髏」に見えるという彼女にとって、もはや「待つこと」そのものが生きることであり、彼女にとっての現実であった。そんな花子を身受けした女流画家、実子にとっては、花子との生活を「続けること」だけが全てだ。そんな折、ついに吉雄が二人の前に現れる。

画家として生きる実子は、一見、現実の社会に順応しているように見える。だが、その内面に棲む狂気は観客の目には明らかだ。吉雄の出現におののき、花子を取られまいとする実子。ひとりごちる声に重ねられるバス・フルートの唸りが、実子の内面に渦巻く怨嗟を突きつけてくる。

いや、実子だけではない。客席、すなわち「現実」の世界から現れたはずの吉雄でさえ、その花子への執着はすでに正気を超えていた。欲望に急き立てられたその声は、舞台に足を踏み入れた途端に一層の狂気を帯び、こちら側、つまり「現実」をなす我々の耳には遠い存在となっていった。

一人だけ橋掛かりから登場する花子。すでにこの世の者ではないかのように。確かにその声は、透き通るような美しさを湛えながらも肉感がない。ただし、吉雄から身を隠すべく実子から出された旅行の提案には呪いの声をあげる。その醜悪な響きに一瞬、かつての情欲の残滓が感じられたが、それもすぐに彼岸の声にかき消されていった。

クライマックスは花子による吉雄の否定。ポスト・トークで細川自身が「美しかった」と讃えた場面である。確かにその瞬間の、息の詰まるような長い間(ま)によって、この音楽のもう一つの主題である時間感覚があらわにされた。もちろんその時間感覚は、花子の存在、すなわち「待つこと」によってすでに提示されてきた。だが、この音楽的瞬間をもって、その時間性が一層くっきりと浮かび上がったと言える。ここまで時間を采配してきた指揮者(川瀬賢太郎)と、それに応えた管弦楽(広島交響楽団)の健闘を讃えたい。

吉雄を否定することで、再び花子の「待つ」世界が動き始める。実子にとっては、花子との生活を「続ける」世界だ。やがて、世の中との繋がりを断絶するかのように、実子はパソコンのコードをハサミで断ち切り、椅子に座る花子を布で覆った。長い眠りにつくかのように。もはや二人の世界は何ものにも邪魔されることのない、永遠の不変を勝ち得たのだろうか。

最後に、本公演に至るこれまでの流れを少しだけ説明しておこう。

Hiroshima Happy New Earは、広島市出身の作曲家、細川俊夫を音楽監督に迎えて2007年から始まった。細川自身の作品のほか、ヨーロッパで活躍する現代作曲家の作品や日本の若手作曲家の作品を取り上げてきた。今回が23回目。また、細川自身のオペラ上演も行い、今公演は、そのオペラ・シリーズの3回目であった。

《班女》はこのシリーズの2度目の登場となる。平田オリザによって演出された前回(2012年)は、オペラ創作に際し細川の念頭にあり続けてきた能の世界を現出させるべく、その所作や動きを取り入れたもので、正気と狂気、夢と現の往還が際立つものであった。今回の岩田演出では、能の様式とは一線を画した分、舞台が一層我々の世界に近づいたように感じたが、裏を返せば、もはや境界もなく混在する正気と狂気の世界がすぐそこにあることを感じさせるものであった。

(2018/2/15)