東京二期会オペラ劇場公演 プッチーニ:《蝶々夫人》|藤堂清

東京二期会オペラ劇場

東京二期会オペラ劇場

プッチーニ:《蝶々夫人》〈日本語および英語字幕付き原語上演〉

ザクセン州立歌劇場(ゼンパーオーパー・ドレスデン)、デンマーク王立歌劇場

およびサンフランシスコ・オペラとの共同制作公演

Tokyo Nikikai Opera Theatre / G.Puccini:MADAMA BUTTERFLY

Co-produced by Tokyo Nikikai Opera Foundation,

Sächsischen Staatsoper (Semperoper Dresden),

Det Kongelige Teater and San Francisco Opera

(Opera in 3 Act in Original Language with Japanese and English supertitles)

2019年10月3日 東京文化会館 大ホール

2019/10/3 Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

Reviewed by 藤堂 清(Kiyoshi Tohdoh)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)撮影:10月2日(ゲネプロ、別キャスト)

<スタッフ> →foreign language

指揮:アンドレア・バッティストーニ

演出:宮本亞門

装置:ボリス・クドルチカ

衣裳:髙田賢三

美粧:柘植伊佐夫

照明:マルク・ハインツ

映像:バルテック・マシス

合唱指揮:河原哲也

演出助手:澤田康子

島田彌六

舞台監督:村田健輔

公演監督:大島幾雄

<キャスト>

蝶々夫人:森谷真理

スズキ:藤井麻美

ケート:成田伊美

ピンカートン:樋口達哉

シャープレス:黒田 博

ゴロー:萩原 潤

ヤマドリ:小林由樹

ボンゾ:志村文彦

神官:香月 健

青年:牧田哲也(全日)

合唱:二期会合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

プッチーニの《蝶々夫人》、東京二期会オペラ劇場による新制作公演、演出は宮本亞門。海外3劇場、ザクセン州立歌劇場、デンマーク王立歌劇場およびサンフランシスコ・オペラとの共同制作、2020年4月のドレスデンでのプレミエに先立ち東京でワールド・プレミエが行われた。装置のボリス・クドルチカ、衣裳の髙田賢三、照明のマルク・ハインツ、映像のバルテック・マシスといった国際的なチームによる舞台は、美しく、安心して見ていられるもの。

演出面で議論となる可能性があるのは宮本亞門が仕掛けた枠組み。

音楽が始まる前の無言劇、ピンカートンは臨終の床に。彼はジュニア・バタフライ(蝶々夫人との息子、以後ジュニアと表記)を呼び寄せ、自身と蝶々夫人との間で起こったことを遺言として伝える。それまで何も知らされず、ケートを母として育てられてきたジュニアだが、現実には成長の間でさまざまな差別を受けてきた。彼はこの後、オペラの舞台を外から見ているかたちで、父と実母の関係を、自分のアイデンティティを認識し、母への共感や同情の念を強めていく。

亞門は、この枠組みを活かすために細かな配慮を加えている。第1幕で蝶々夫人を待つ間に水兵が命令書を持って駈け込んできて近々の出港を暗示。また「本当のアメリカの花嫁」と歌う場面では、シャープレスから渡されたケートの手紙を読み喜びの表情を浮かべる。それなのに、蝶々夫人が登場すると、彼女の前にひざまずき、しがみつき、一瞬で恋に落ちたことを示す、といったように。

第2幕の前にもふたたびベット上のピンカートンとジュニア。ピンカートンが中国との戦いで負傷したことが字幕で示される。これをうけ、第3幕で登場するときには、脚が不自由という設定。ケートはそんな彼を献身的に支え、さらに蝶々夫人の息子を引き取り「自分の子」として育てると約束。彼女がそれを忠実に守ったことは無言劇の中で示される。

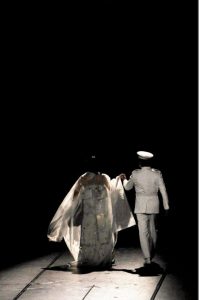

ピンカートンはジュニアに「本当に愛したのは蝶々夫人だった」と遺言の中で伝え、ジュニアが彼にとって大切な存在であったことを教える。蝶々夫人の自死は閉じられた障子が真っ赤にそまることで暗示される。その時、舞台上手にはピンカートンの横たわるベッドが再び置かれる。台本では遠くから「バタフライ、バタフライ」と呼ぶとされているところを、彼のいまわの叫びとして使う。このとき看取っているのはジュニアだけ。蝶々夫人が後方よりあらわれ、結婚式の時と同じ若々しい姿にもどったピンカートンとともに舞台後方へと去っていく。

蝶々夫人の側に立てば「二人の愛が成就した」救いのあるエンディング。ピンカートンも30年(プログラムノートによる)を経て、愛した人と再会を果たす。

だが、月日の重みを加えたことで、それだけではすまないさまざまな問題を考えさせられる演出となった。

ケートの長年にわたるピンカートンやジュニアに対する献身はなんだったのだろう?彼女のこれからの人生を支えるものは何なのだろう?

すべてを知ったジュニアは事実を受け止め、新たなステップを踏み出すことができるだろうか?

ジュニアの世話を頼まれ一緒に海を渡ったスズキは?

時を経ても変わらぬピンカートンの蝶々夫人への愛、それを取り巻く人々、ジュニア・バタフライ、ケート、そしてスズキ、彼らの内面での葛藤やその間の苦闘を短い場面を挿入することで浮かび上がらせた演出。台本に書かれていること、書かれていないことをしっかりと読み込み、起こりえたことを付加し、きっちりとストーリーを組み立てている。さらに、残された人々の「それから」をも考えさせる拡がりを持たせた。

これから行われる海外での上演でもよい評価が期待できるだろう。

ジュニアを演じた牧田哲也、初めのうち、わけがわからずオズオズした傍観者、どこにいたらいいのだろうといった動きから、次第に蝶々夫人へ共感を持つようになり、積極的な関わりをも示すようになる。そういった変化をしっかりと演じていた。

音楽面では、主役二人の頑張りを讃えたい。

第1幕はピンカートンが歌の中心となる部分が多い。樋口達哉がしっかりと厚みのある声、明るい響きで全体をけん引した。演技の面でも、登場時のチャラチャラした雰囲気、水夫との打ち解けた態度、一方で使用人に心づけを渡すときの尊大さなど、動きも表情も細かく、演出全体への理解がうかがえた。

この幕の最後の二重唱は、彼が蝶々さんを本気で愛したことを示すもの。直前の場面で彼女が親類から離縁され孤独な存在となっただけでなく、ピンカートン自身もボンゾの一党に打ち据えられる。星の輝く宇宙の中、愛し合う二人をしっかり印象付ける歌唱であった。

第2幕、第3幕は蝶々夫人が歌う場面が中心。アリア<ある晴れた日>に始まり、シャープレスとの対話、ゴロー、ヤマドリへの拒絶など休む暇なく歌い続ける。6月の《サロメ》に続きタイトルロールに抜擢された森谷真理、かなり強い声を使えるようになってきているし、響きが薄くなることがない。海外でこの役を歌う機会も遠からずあるだろう。

他の役も安定した歌唱であった。なかでもスズキの藤井麻美のムラのない声と控えめな演技に好感を持った。

指揮はバッティストーニ、手兵の東京フィルハーモニー交響楽団を率いてのピット。近年、ともすると熱気はあるが、乱雑と思える演奏の多い彼だが、今回は丁寧に、繊細さを感じさせる音楽であった。そのこと自体は不満ではないが、3年前チョン・ミョンフンが東京フィルの定期公演でこのオペラを指揮したときのようなオーケストラが主役となり場面をつくるといった瞬間が訪れることはなかった。

(2019/11/15)

—————————————

<STAFF>

Conductor:Andrea BATTISTONI

Stage Director:Amon MIYAMOTO

Set Designer:Boris KUDLIČKA

Costume Designer:Kenzo TAKADA

Hair & Make-up Designer:Isao TSUGE

Lighting Designer:Marc HEINZ

Video:Bartek MACIAS

Chorus Master:Tetsuya KAWAHARA

Assistant Stage Directors:Yasuko SAWADA

Miroku SHIMADA

Stage Manager:Kensuke MURATA

Production Director:Ikuo OSHIMA

<CAST>

Madama Butterfly(Cio-Cio San):Mari MORIYA

Suzuki:Asami FUJII

Kate Pinkerton:Yoshimi NARITA

B.F.Pinkerton:Tatsuya HIGUCHI

Sharpless:Hiroshi KURODA

Goro:Jun HAGIWARA

Prince Yamadori:Yoshiki KOBAYASHI

Bonzo:Fumihiko SHIMURA

The Imperial Commissioner:Takeshi KATSUKI

Young Man:Tetsuya MAKITA (Single)

Chorus:Nikikai Chorus Group

Orchestra:Tokyo Philharmonic Orchestra