評論|バルバラはドイツで何を見たか|近藤秀秋

バルバラはドイツで何を見たか

Qu’est-ce que Barbara a ressenti en Allemagne

text by 近藤秀秋(Hideaki Kondo)

Aux heures d’amertume je m’imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?

苦悩に見舞われる時、俺は(俺の身を、俺の心を)サファイヤの球、金属の球として思い描く。俺は沈黙の支配者。丸天井の片隅に、換気孔めいたものが青白く光るのは何ゆえか。(*1)

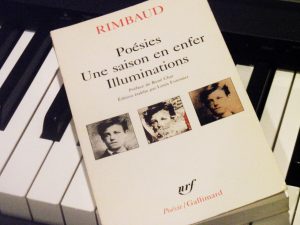

これはフランスの詩人ランボーが書いた最後の詩集の一節。若い頃はランボーの詩が自分の心情をあらわしているようで、貪るように何度も読み返した。若者向けの内容ではあるが、いまも読み返す事がある。大学で第二外国語にフランス語を選択したのも、ランボーの詩を原文のまま読みたかったからだった。

これはフランスの詩人ランボーが書いた最後の詩集の一節。若い頃はランボーの詩が自分の心情をあらわしているようで、貪るように何度も読み返した。若者向けの内容ではあるが、いまも読み返す事がある。大学で第二外国語にフランス語を選択したのも、ランボーの詩を原文のまま読みたかったからだった。

シャンソンのレオ・フェレが、ランボーの詩に音楽をつけて作品化している事を知ったのは、それからしばらく後の事だった(*2)。文学詩に音楽をつけた歌は「シャンソン・リテレール」と呼ばれ、決して珍しいものではないが、これがきっかけとなり、はじめて積極的にシャンソンを聴く気になった。詩、音楽、文学、映画、絵画、舞台…こうしたジャンル間の交流はある時代までのパリ文化の特徴だろう。サティやエリュアールの例を出すまでもなく、ベル・エポック期には既に始まっていたこうした交流は、戦後のシャンソンにも繋がっている。恐らくこの文化交流がシャンソンに幅を持たせた。

若い頃はシャンソンをイヴ・モンタンやエディット・ピアフのようなエンターテイメント性の強い音楽と思っていた。しかしレオ・フェレを切り口に踏み込んでみると、最初に抱いていたイメージとは少し違っていた。むろんその切り口ゆえであったろうが、そうして行きついた先がバルバラだった。感銘を受けた歌手といって真っ先に思い浮かべるのは、マリア・カラスやオッターではなく、私的な心情を告白するように歌った歌手、バラバラとメルセデス・ソーサ(*3)、それにニーナ・シモン(*4)の3人だ。

(*1)ランボーの詩集『Illuminations イリュミナシオン』収録「Enfance 子供時代」の最終部分。ここでは私が翻訳したが、人に薦めるなら一人称が「俺」である小林秀雄訳の一択だ。詩的な表現で解釈が難しいので、興味ある方は一度原文を自分で翻訳してみると良いかも知れない。

(*2)私が聴いた事のあるレオ・フェレのシャンソン・リテレールは、アルバム『Verlaine Et Rimbaud Chantés Par Léo Ferré』(Barclay, 1964) と『Une Saison En Enfer』(EPM Musique, 1991)。前者はヴェルレーヌとランボーの詩が選ばれており、歌曲的。後者はランボーの散文詩集『地獄の季節』全文で、時に朗読、時にレチタティーヴォ調になる。レオ・フェレは他にボードレール詩を扱った作品も残しているが、残念ながら未聴。

(*3)メルセデス・ソーサ Haydée Mercedes Sosa:アルゼンチンのフォルクローレ歌手。フォルクローレといえば「コンドルは飛んでいく」か、クラシック・ギターによる弾き語りと思っていた印象が、彼女の歌で崩された。バルバラ以上に心を揺さぶられた語りだったが、ソーサは詞を自分で書いていないのだから驚きだ。それでもアルゼンチンの軍事政権時代に亡命を余儀なくされたのだから、その歌がどれだけ人に影響を与えたのかは想像に難くない。推薦は『Homenaje A Violeta Parra』(Philips, 1971)、『Mercedes Sosa』(Philips, 1976)、『Serenata Para La Tierra De Uno』(Philips, 1979)。

(*4)ニーナ・シモン Nina Simone:合衆国の女性歌手。ジャズ、ゴスペル、ソウルなど、黒人音楽全般を歌ったが、デビュー作はトリオ編成でのピアノ弾き語りのジャズ・アルバムだった。推薦は『Pastel Blues』(Philips, 1965)、『I Put A Spell On You』(Philips, 1965)。書いていて気づいたが、私が感銘を受けた3人の女性歌手はフランス、アルゼンチン、合衆国とそれぞれ違う地域でアルバムを発表したが、そのすべてがフィリップス録音。国際企業だったフィリップスは、合衆国のマジョリティー以外の歌を世界に伝える役割を果たしていたのかもしれない。

◆社会への憎悪

5月28日、神奈川の川崎市で無差別殺傷事件が起きた。2人が死亡、18人が負傷。加害者は襲撃の直後に自害。わずか十数秒の出来事だったそうだ。加害者は伯父夫婦の家に住んでおり、ながらく就労していなかった。現場近くには多摩川が流れているが、子供のころ少年野球チームに入って河川敷で野球をして遊んだ私には、楽しい思い出の多い場所だ。しかしこの殺傷事件で景色の見え方が変わった。近年これに類似した事件は枚挙にいとまがない。今年の正月には東京の原宿で車を暴走させての無差別殺人が試みられた。昨年は新幹線内で無差別殺人が起きた。

ヨーロッパでも無差別殺人が起きているが、日本とはあらわれ方が若干異なる。テロがその例で、シャンソンを育んだパリで起きたものでいえば、多数の犠牲者を出した2015年のパリ同時多発テロを真っ先に思い出す。

パリ同時多発テロには近年の様々な世相が反映されていたように感じる。当初、私はニュースを通してISの犯行と聞き、漠然と「中東とヨーロッパの宗教戦争」と思っていた。しかし実行犯がイラクやシリアから来たテロリストではなく、ヨーロッパ郊外の町に生まれ育った若者たちである事を知った時から、自分は理解を誤っているのではないかと疑いはじめた。実行犯は移民の子孫で、フランスで生まれ育ったフランス人だった。フランス人であるにもかかわらず、フランスから疎外された者。この時、フランスでテロ犠牲者への黙祷が行なわれたが、郊外の学校では黙祷への拒否が相次いだそうだ。同時多発テロは、一面でフランスの国内問題を反映したものだった。

現在の資本主義グローバリゼーションの中心地域の国内問題を浮き彫りにしたという意味で、パリ同時多発テロは、その10年前に起きたパリ郊外暴動事件に似ている。警官から逃げようとした3人の移民の若者が死傷し、郊外に住む市民の怒りが暴動に発展した。サルコジ大統領は暴動を起こしたものに対し「社会のくずを一掃する」など、差別とも取れる口調での糾弾を繰り返した(*5)。これで暴動はフランス全土に飛び火、非常事態宣言が発令されるまでになった。これらの事件には、ある共通点を持つ。

(*5)AFP(フランス通信社)の報道による。

◆バルバラ:ナチから追われ続けたユダヤ系フランス人

バルバラはユダヤ系フランス人で、1930年のパリに生まれた。幼い頃は貧困そのもので、家に借金取りが来て夜逃げした事もあった。2次大戦が始まると父親は戦争に召集され、家族は離散した。敵国でもありユダヤ人でもあるバルバラは、戦争からもナチからも逃げた。隣人に密告された事もあった。一家がまた一緒に住む事が出来るようになった10歳の時、バルバラは父と関係を持ち、父に恐怖や憎悪の感情を抱くようになった(*6)。

バルバラが音楽の道を歩むのは、パリ解放の後だった。病気で手の腱を切断された事でピアニストへの道を諦め、歌手を目指した。パリ・コンセルヴァトワールで教鞭をとっていた音楽教師の元でレッスンを始め、フォーレ、シューマン、ドビュッシーなどの歌曲を習った。しかし彼女が目指したのはシャンソンだった。

歌手を目指して店で歌うようになるが、短期の出演とオーディションの繰り返しで、店を転々とする日々だった。歌う場所を探してベルギーに渡った事もあった。食えず、宿代がたまり、食事も出来なくなった時には売春しようと街角にも立った。最後には違法で国境を越えてフランスに帰った。

バルバラの書く詞には、こうした体験から来る私的で切実なものが少なくない。バルバラの代表曲のひとつ「黒いワシ L’aigle noir」で歌われる「私に首筋を滑り込ませる」鷲は、恐らくあの体験をした時の父親の影像である(*7)。これも代表曲のひとつである「ナントに雨が降る Nantes」は、その父の亡骸を拾いに行った時の体験。「ムッシュ・ヴィクトール Monsieur Victor」(*8)には、パスポートなしでフランスに逃げ帰る際、彼女を運んでくれた不良への思いが語られている。

むろん私の趣味に過ぎないが、こうした彼女の私的で切実な言葉は、アコースティックで演奏されていた初期のほうが感情として伝わりやすく感じる。音色やアタックに表情をつけにくいシンセサイザーやエレキベースでは、こうした詩に滲んだ、震えるような感情を表現しきれないように感じる。60年代初め、バルバラはオデオンにジャック・ブレルやブラッサンスの作品集を吹き込んでいるが、彼女が名声を得るようになるのは、自作曲を吹き込むようになったフィリップス移籍からだった。フィリップス期最初のアルバム『Barbara chante Barbara』(Philips, 1964) は、「ナントに雨が降る」のほか、「ピエール Pierre」や「死にあこがれて À mourir pour mourir」といった彼女の代表曲がいくつも入っている。そして翌年に発表されたアルバム『Barbara』(Philips, 1965) に、「パリとゲッティンゲン Göttingen」が収録された。ユダヤ系フランス人だった彼女がドイツで書いた歌だ。

むろん私の趣味に過ぎないが、こうした彼女の私的で切実な言葉は、アコースティックで演奏されていた初期のほうが感情として伝わりやすく感じる。音色やアタックに表情をつけにくいシンセサイザーやエレキベースでは、こうした詩に滲んだ、震えるような感情を表現しきれないように感じる。60年代初め、バルバラはオデオンにジャック・ブレルやブラッサンスの作品集を吹き込んでいるが、彼女が名声を得るようになるのは、自作曲を吹き込むようになったフィリップス移籍からだった。フィリップス期最初のアルバム『Barbara chante Barbara』(Philips, 1964) は、「ナントに雨が降る」のほか、「ピエール Pierre」や「死にあこがれて À mourir pour mourir」といった彼女の代表曲がいくつも入っている。そして翌年に発表されたアルバム『Barbara』(Philips, 1965) に、「パリとゲッティンゲン Göttingen」が収録された。ユダヤ系フランス人だった彼女がドイツで書いた歌だ。

(*6)ここに書いたバルバラに関する出来事の多くは、バルバラの自伝『一台の黒いピアノ…未完の回想』(バルバラ著・小沢君江訳、緑風出版、2013年)による。

(*7)アルバム『L’aigle noir』(Philips, 1970)収録。バルバラは自分に覆いかぶさる鷲に、「昔の国に戻りましょう」と語りかける。

(*8)アルバム『Seule』(Philips, 1981)収録。80年代になると、バルバラの音楽はアレンジが初期から様変わりしている。こと表現という視点からは残念な変化だ。

◆社会的亀裂:怨恨の背景

「ワシントンのエスタブリッシュメントやそれに資金を提供する金融やメディアの企業は、ひとつの理由、つまりみずからの保身と富だけのために存在しているのだ。」(*9)

2016年の大統領選でトランプが放ったこの発言に、彼が選出された理由が凝縮されていたように思う。同時にこれは、パリで起きたテロや暴動の説明にもなっている。フランスやドイツで極右政党とされるEN(国民連合、旧国民戦線)やAfD が議席数を伸ばしたのも、ハンガリーやポーランドで極右政党が政権を取ったのも、貧富の差の拡大という社会的亀裂の反動のように見える。

この亀裂はグローバル資本主義の構造から引き起こされている。根本は、経済的グローバリゼーションにおける資本の優位、そしてその力が国民国家を超えるほど強大な点にある。そこには、社会混乱も国家転覆も厭わない投資家の独善的な振る舞いも含まれる。グローバリゼーションによる情報や物流の高速化と関税撤廃などの所作は、投資から投機への移行を促した(*11)。これらは国際的大企業や資本家に利益をもたらす反面、そうでないものには辛い結果を引き起こす。

投機の増大は、銀行や株式会社の経営方針に影響した。まずは銀行から見てみる。投機を繰り返す投資ファンドが10%や15%といった年利を謳うと、時間をかけて確実に回収する従来型の銀行のやり方ではファンドに勝てない。ファンドに勝てないと、預金者は銀行預金を引きあげてそれを投資ファンドに回す。それでは銀行は立ちいかなくなる。結果、銀行も投資ファンドと同じ取引手数料商売にシフトし、従来のような速度感の企業投資をひきあげる。引き上げは中小企業から行われ、貸し剥がしが起き、中小企業や個人事業主が倒れる。

企業も同じ理由でファンドの提示する利回りに引きずられる。だから、仮にその企業が赤字を出さない堅実経営をしていたとしても、それが投機家の希望に追いついていなければ、何らかの手段を取って富を生みに行く事になる。帳簿上で簡単に利益を増す方法は、資産や人件費を削る事である。こうした企業の利益追求に伴う痛みは、企業でも資本家でもなく、労働条件の低下やリストラといった形で労働者が被る事になる。

こうした変化によって、富を生むものの認識が変化する。投機主体となると、重視される対象が労働から資本にシフトする。資本重視である以上、仮に業績があがってもその配当は資本(つまり投資家)にまわされる。その分、利益は労働者には還元されなくなる。現在の資本主義国家の多くで、GDPが上昇しても労働者に景気回復の実感がわかないのは、実際に労働者に富が回っていないためである(*12)。

国家がこの状況に引きずられる。例えば、国の経済を支える大企業が他の国に移転したら、国の経済は成り立たなくなる。結果、国は資本家や大企業を優遇し、それが労働条件や税制面での優遇などの形となってあらわれる。

こうして生まれた低い労働条件や労働収入、あるいはその結果造られた不当に安い商品輸出の事を「ソーシャル・ダンピング」という。ソーシャル・ダンピングが進むということは、持つ者と持たざる者の二極化した社会が形成されるという事である。欧米では、リーマン・ショックやEU危機が相次ぎ、社会的底辺に落ちたものは希望が持てなくなった。フランスの場合、かつて都市化政策を進めた事で、郊外に移民や労働者が集中した。そして激しい経済危機を迎えた時に、政府は大企業や資本家を優先し、かわりに郊外を犠牲にした。だから郊外で暴動が起き、パリが標的となった(*13)。

ところでこの構図は今に始まった事ではない。ナチ台頭を呼び込んだ世界恐慌時のドイツがそうだった。1次大戦後、世界恐慌によって危機に瀕した国民経済の立て直しを巡り、ドイツ政治は揺れた。時の大統領はヒンデンブルグだったが、彼は民衆を犠牲にする事で危機を乗り切ろうとした。これが民衆の反感を買い、反対キャンペーンを張ったナチは民衆の支持を集め、台頭した。

ナチの政治手法は特徴があり、「敵」を想定する事で民意をまとめた。これが現在のポピュリズム警戒に繋がっている。ヒンデンブルグ批判の際はエリートを「敵」と見做し、国際政治では1次大戦でドイツに莫大な戦争賠償金を突きつけた連合国側を「敵」とした。ユダヤを敵と見做した理由も、政治的手法の一環であったという指摘がある。ある特定の民族や敵国を作る事は、今でも国民の意識誘導に使われる手法だが、実際に国民感情が憎しみに変わると、それは悲劇だ。意識的に増幅させられた民族感情が、敵国フランスのユダヤ人であったバルバラを直撃した。

(*9)『ポピュリズム デモクラシーの友と敵』(ミュデ+カルトワッセル著、永井大輔+高山裕一訳、白水社、2018)から引用。

(*10)『メルケルと右傾化するドイツ』(三好範英、光文社新書、2018年)では、AfDを支持した国民の声として、「ナチの悪は否定できないが、歴史問題ではなぜいつもドイツ人が悪者にされねばならないのか」、「ドイツが受け入れた外国人の数が多すぎる」、「既成政治やメディアはエリートによって牛耳られ、我々の声は反映されない」といった発言が紹介されている。

(*11)投資と投機:両者の違いを簡単に言えば、長期で株を保有するか、短期で売買を繰り返すかの違い。私も一応トレーディングできる環境は整えてあるが、音楽の勉強に追われ、証券会社のサイトにはログインすらしておらず、いつも塩漬けである。死ぬ時になって、「俺の人生の半分はPCの前で株価を追っていた」などと思うのはまっぴらごめんだ。

(*12)これは実際の数字にもあらわれている。景気は国内総生産(GDP)で測り、経済成長率はGDPの伸び率で決まる。一方、労働者の景気回復の実感は、GDPに則して言うと、家計の消費を見る。支出から見るとGDPには家計、企業、政府、外国の4つの経済部門があるが、このうちの家計が労働者の景気回復の実感にいちばん近い、という事だ。例えばアベノミクス以降の2012年からの実質経済成長率は年1%台ながらも堅実に成長している。しかし、家計消費がそれに追いつかず、マイナス成長の時期すらある(例えば2014、2015。ちなみに2017年度の実質GDPは2.5%の成長に対し、消費支出は0.0%)。これを言語化すると、経済成長はしているがその富は労働者に回ってきていない、という事になる。

(*13)本論に記した近年ヨーロッパの状況に関しては、先述『メルケルと右傾化するドイツ』のほか、『EU騒乱 テロと右傾化の次に来るもの』(広岡裕児、新潮社、2016)を大いに参考にした。また、現代のポピュリズムに関しては、先述『ポピュリズム デモクラシーの友と敵』のほか、『民主政とポピュリズム』(佐々木毅編著、筑摩選書、2018)を参考にした。ポピュリズムの意味であるが、元来は言葉通り「大衆主義」ぐらいの意味だったのだろうが、現在では転じて「大衆側に立ってエリート層に抵抗する政治運動」、「エリート主義との対立軸を明示する事で大衆を政治誘導する政治運動」あたりの意味を帯び始めている、といった所か。例えば反移民を掲げるRNを「ポピュリスト政党」と呼ぶ、といった具合だ。

◆パリとゲッティンゲン

バルバラ浮上の契機は、キャバレー「レクリューズ」でレギュラーとなった事だった。バルバラの出番は深夜であったため、彼女の最初のレコードは「真夜中の歌手」と名づけられた。デビューした真夜中の歌手は、ある音楽プロデューサーの目に留まり、ドイツの小さな町ゲッティンゲンでの公演をオファーされた。ナチに追われ続けたユダヤ系フランス人のドイツ行きに精神的苦痛が伴わなかったはずがないと思うが、レコードデビューを果たし、小さなキャバレーからの卒業を考えていたバルバラは、グランドピアノの用意を条件に、ゲッティンゲン公演を引き受けた。

しかし、ゲッティンゲンの会場に置かれていたのはアップライトピアノだった。公演を拒否するバルバラに対し、ディレクターはピアノ搬送業者がストに入ったと説明したが、バルバラの意志は変わらなかった。

しかし、ゲッティンゲンの会場に置かれていたのはアップライトピアノだった。公演を拒否するバルバラに対し、ディレクターはピアノ搬送業者がストに入ったと説明したが、バルバラの意志は変わらなかった。

この事態を救ったのは、急きょグランドピアノを提供した老婦人と、そのピアノを会場まで運んだ10人の学生だった。開始時間は大幅に遅れたが、バルバラの歌はゲッティンゲンの人々を感激させた。この反応を見て、ディレクターは8日の追加公演を申し出た。ゲッティンゲンの人々にあたたかく迎え入れられたバルバラは感激し、延長されたドイツ滞在期間中にゲッティンゲンの人々と様々な交流を果たし、滞在中に「パリとゲッティンゲン Göttingen」という曲を書き、公演の最終日に歌った。ユダヤ系フランス人としてナチに追われ続けた人間が、「パリでもゲッティンゲンでも子供たちは同じ」「血と憎しみの時は二度と戻ってこないでほしい」と歌ったのだった(*14)。

ところでバルバラは、ドイツに行く前から負の民族感情を乗り越えていたのだろうか。自伝の中で「ドイツに歌いに行くなど問題外だった」と記している以上(*15)、「パリとゲッティンゲン」の詞にあらわれる友愛の心は、ゲッティンゲンの人々の生きた顔を見て、実際に交流した後の心変わりだろう。話だけで形成された概念と、実際に見聞きしたものの印象が食い違う事はよくある。世界を行き来するタイプのミュージシャンと接すると感じる事だが、様々な文化集団に接する彼らには人種的偏見が少ない。生きた相手の顔を見ているからだと思う。

(*14)「パリとゲッティンゲン」の詩ばかりに注目したが、曲もアレンジも歌も素晴らしい。冒頭、アコーディオンが半音の下降ラインを作るが、これが爆撃機の擬音に聴こえるのは私だけだろうか。

(*15) 『一台の黒いピアノ…未完の回想』139ページより引用。

◆1929‐2019

川崎殺傷事件が起きた時も、パリ同時多発テロが起きた時も、思い出したのはバルバラの歌だった。問題が起きるたびに、それが弱者切り捨て、社会的復讐、民族や社会集団の対立などに導かれていく。

人間が人間社会の中で引き起こしている社会問題は、それぞれに対していくつもの対策が考えられると思うが、現代の悲劇は最良の対策がない事ではなく、最良の対策を講じようとしない事、それが講じられても我々がそれを選ぼうとしない事である。なぜ最良の対策が講じられず、また選ばれないのか。

第1に、事実が知られていない。事実を知らずに正しい対策を導く事は出来ない。報道の自由度が低い日本(*16)では、事実をマスコミに求める事は出来ず、自分で調べるしかない。例えば、私がここに書いた事も、読者にとってそれが事実である保証はない。それが真理化されるのは、社会事象と説明の合致の度合いによる。合致するまでは、自分で調べるしかない。現在の民主主義国家の大きな課題のひとつは、事実が正しく把握されない事にあるのではないか。

第2に、解決策の策定や選択の根本に、共存や博愛といった理念が共有されていない。何らかの具体的な問題に求められるのは、バルバラが歌ったような博愛や共存ではなく、具体的な解決策だ。税制や失業や外交が問題になっている時に、その解決策として「博愛」を持ち出すのは問題の層が違う。しかしその解決策のあり方の根底に共存や博愛がなければ、双方の主張を満たす止揚など、実現どころか試みられる事すらないのではないだろうか。

社会問題の個々をここで論じる気はないが、2次大戦終結から70年余りが経過したいま、社会問題の解決の根底から、共存と博愛の意識が消えているように感じる。長い時間をかけて人間と人間の文化を調べ、本を書いた事がある。そこで、実は現代に宗教戦争は存在していない事を知った。あるのはエゴと経済で、宗教対立や民族感情は利用されているに過ぎない。サルコジが地方を見捨てた時に、共存は考えられただろうか。自決覚悟で実行されたテロの結果、世界は望んだ方向に変わっただろうか。世界金融危機やギリシャ債務危機の際、投機筋が自らの利益のために市場に揺さぶりをかけた時、彼らに自殺していく中小企業の社長の顔は見えていたか。バルバラの歌の根底にあるものを、経済優先の現代は理解できるだろうか。問題の根本は、ここにあるように思える。事実を知る努力をしない事も、エゴによって解決策が導かれない事も、自分と意見を同じにしない別の集団の責任である以上に、等しく相手を理解し、超克しようとしない人間社会自体の責任だ。現在の対応を見るに、人間が共存のシステムに到達しえたとしても、我々自身がそれを選択できるとは思えない。それでは悲しい。

(*16)報道の自由度:Reporters Sans Frontières(国境なき記者団が)が発表している指標。2019年度の日本は67位で、7段階評価の4番目、G7の中では最低である。ちなみに、20年前の2009年は17位、7段階評価の1番目だった。RSFは、日本の報道の自由度が低い理由を「経済的な利益が優先され、多様な報道が次第にしづらくなっている」と説明している。

(2019年7月10日)

———————————————————

近藤秀秋 (Hideaki Kondo)

作曲、ギター/琵琶演奏。越境的なコンテンポラリー作品を中心に手掛ける。他にプロデューサー/ディレクター、録音エンジニア、執筆活動。アーティストとしては自己名義録音 『アジール』(PSF Records)のほか、リーダープロジェクトExperimental improvisers’ association of Japan『avant– garde』などを発表。執筆活動としては、書籍『音楽の原理』(アルテスパブリッシング)など。