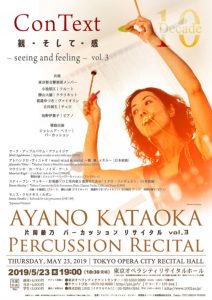

片岡綾乃パーカッションリサイタル vol.3 観・そして・感|齋藤俊夫

片岡綾乃パーカッションリサイタル vol.3 観・そして・感

片岡綾乃パーカッションリサイタル vol.3 観・そして・感

2019年5月23日 東京オペラシティリサイタルホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

写真撮影者:Ayumi Kakamu/写真提供:株式会社1002

〈演奏〉

打楽器:片岡綾乃

打楽器、アシスタント:ジョシュア・ペリー(*)

フルート:小池郁江、クラリネット:勝山大舗、ヴァイオリン:渡邉ゆづき、チェロ:古川展生、ピアノ:坂野伊都子(**)

エレクトロニクス:シルヴァーハーツ(***)

〈曲目〉

マーク・アップルバウム:『アフェイジア』(***)

アレハンドロ・ヴィニャオ:『wood wind & metal ~樹 風 メタル~』(日本初演)(***)

マウリシオ・カーゲル:『ノイズ・アート』(*)(***)

スティーブン・マッキー:打楽器と室内楽5重奏のための『ミクロ・コンチェルト』(日本初演)(**)

ヤニス・クセナキス:『ルボンa,b』

(アンコール)

マーク・アップルバウム:『アフェイジア』方言(dialect)・短縮版(*)

アップルバウム作品のタイトル”aphasia” とは「失語症」のことであり、たしかに舞台上で演奏者は言葉も音も発しないのだが、それなしでも雄弁な「音楽を演じる」作品であった。

アップルバウム作品のタイトル”aphasia” とは「失語症」のことであり、たしかに舞台上で演奏者は言葉も音も発しないのだが、それなしでも雄弁な「音楽を演じる」作品であった。

舞台上で奏者(片岡)は椅子に座り、スピーカーから流れる、人声を電子的に加工した音に合わせてジェスチャーを次々に繰り広げる。水道の蛇口を締めるような音に合わせて空中で何かをつまんで捻じるようなジェスチャーをしたり、音高が下がるのに合わせて腕を振り下ろしたりと、言葉で表すのが難しいが、日本語の擬音語と擬態語の表現を使えば、「キュッ!」という音には「キュッ!」というジェスチャーを、「ぐおおぉぉ..」という音には「ぐおおぉぉ..」というジェスチャーを、といったように音とジェスチャーをシンクロさせて「音楽を演じる」のである。

終盤では英語、ドイツ語などで(他の言語はわからなかった)数をカウントする声が重ね合わされるのに半ば合わせ、半ば合わせず腕をぐるりぐるりと回し、その回転が次第に小さくなっていき、片岡の動きが止まり、されどカウントは続いて「99」に達し……暗転して了。

滅法ユーモラスで楽しいが、「音」と「動き」、あるいは「聴覚」と「視覚」について考えさせられもした。

ヴィニャオ『樹 風 メタル』は主にマリンバが主旋律、電子音響が管弦楽法的に音楽を拡大し伴奏を受け持つ(その逆の部分や各々のソロもある)。マリンバと電子音響、ともに極めて複雑なリズムだがビートに乗っていて、眉に皺寄せて神妙に聴くのではなく、こちらの身体が音楽を求めてしまう、垢抜けた、ジャンル不問の快作であった。

前半最後は、「観」と「感」のぶつかり合いの極北的大作、カーゲルの『ノイズ・アート』である。

前半最後は、「観」と「感」のぶつかり合いの極北的大作、カーゲルの『ノイズ・アート』である。

聴衆がまだ聴く準備に入ってない時点から、舞台右奥でアシスタントのペリーがスネアドラムを腰に吊るしたまま客席に背を向けて何もせずに立ち尽くしている時点で不穏な気配が。

前兆なしに客席後方からカスタネットを思い切り打ち鳴らしつつ舞台に上がり、踊り狂う片岡。無表情のままペリーが片岡からカスタネットを取り上げ、それでも踊り狂い続ける片岡、微動だにしないペリー。ペリーの腰のスネアを叩き狂う片岡、微動だにしないペリー。と思ったらペリーがゆっくりと身をかわし、片岡はスネアではなく虚空を叩き狂う(従って音は出ない)。

……そこから何が起きたかを逐一記述するのは不可能であろう。序盤だけでこれだけの「芸」が演じられたのだ。

基本的に狂っているのは片岡であり、ペリーは無表情のまま片岡の所に次に使う楽器――スネア、バスドラム、シンバルといったスタンダードな楽器だけでなく、鈴(りん)や鈞(きん)や拍子木、ただの紙、鈞に入った米の粒なども含まれる――を淡々と運ぶ。また後半ではおそらく録音された音も再生された。ひたすらナンセンス、無意味の極みのようでいて、異常な求心力に満ちた「演奏・演技」が続けられ、最後は紐の先に板がついた楽器(ブルローラー)をぶん回して風を切る音を出し、その紐がくるくると締まって終曲。

皆目意味はわからないが、とにかく面白い。会場中に異様な熱量が渦巻き、大きな拍手が鳴り響いた。

後半のマッキー『ミクロ・コンチェルト』はヴィニャオ作品にも共通する、都会的なセンスの音楽。点描もクラスターも乱打(全楽器が乱れ狂う部分はアレアトリーによっていたかもしれない)も不協和音も特殊奏法も珍しい打楽器(もしくはガラクタ)も等しくグルーヴし、現代音楽の開拓した技法と音響による「まっとうに楽しい」音楽。カーゲルの不穏な意味不明の後で、この作品は実に心落ち着かせ、音楽の美しさを素直に感じさせてくれた。

後半のマッキー『ミクロ・コンチェルト』はヴィニャオ作品にも共通する、都会的なセンスの音楽。点描もクラスターも乱打(全楽器が乱れ狂う部分はアレアトリーによっていたかもしれない)も不協和音も特殊奏法も珍しい打楽器(もしくはガラクタ)も等しくグルーヴし、現代音楽の開拓した技法と音響による「まっとうに楽しい」音楽。カーゲルの不穏な意味不明の後で、この作品は実に心落ち着かせ、音楽の美しさを素直に感じさせてくれた。

プログラム最後のクセナキス『ルボン』は少ない音数から整然と、論理的に増殖し、複雑化していく打音。その論理と複雑性を前にして、ノリやビートやグルーヴ感などに乗っかってはいられない。前半最後のカーゲルの無意味・不条理と、後半最後のこのクセナキスの完璧な論理性は全く対極にあるが荒ぶる片岡。論理性を保ちつつ荒ぶるという逆説の凄みに圧倒され、終曲まで居住まいを正して凝視・傾聴させられた。見事なり。

プログラム最後のクセナキス『ルボン』は少ない音数から整然と、論理的に増殖し、複雑化していく打音。その論理と複雑性を前にして、ノリやビートやグルーヴ感などに乗っかってはいられない。前半最後のカーゲルの無意味・不条理と、後半最後のこのクセナキスの完璧な論理性は全く対極にあるが荒ぶる片岡。論理性を保ちつつ荒ぶるという逆説の凄みに圧倒され、終曲まで居住まいを正して凝視・傾聴させられた。見事なり。

アンコールではカーゲルで助手として絶妙な演技をしたペリーと2人で『アフェイジア』の「方言(dialect)」(元のジェスチャーを奏者なりにアレンジしたもの)の短縮版を。これはもう2人の至芸に破顔一笑。

深く考えるととても難しくなる作品が並んだが、「観」て、「感」じるとなんとも楽しい現代音楽の演奏会であった。

(2019/6/15)