コンポージアム2017 2017年度武満徹作曲賞本選演奏会|齋藤俊夫

2017年5月28日 東京オペラシティコンサートホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種( Kiyotane Hayashi )

<審査員>

ハインツ・ホリガー

<演奏>

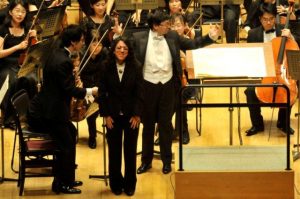

指揮:カチュン・ウォン

東京フィルハーモニー交響楽団

<曲目>

ジフア・タン:『at the still point』

アンナキアーラ・ゲッダ:『NOWHERE』

坂田直樹:『組み合わされた風景』

シュテファン・バイヤー:『私はかつて人肉を口にしたことはない』

作曲家ただ1人が審査員をつとめることにより、個性的な受賞者を輩出してきた武満徹作曲賞、19回目の今回の審査員は先日『スカルダネッリ・ツィクルス』を大成功におえた巨匠ハインツ・ホリガーである。いかなる才能の持ち主が見出されるのか期待して臨んだ。

まずマレーシア出身のジフア・タン。弦楽器を弾くのではなく、文字通り弦を弓で擦ることによりホワイトノイズを発する。どんな楽器をどう奏しているのか目視できなかったが、打楽器パートでも大太鼓などのいくつもの楽器でザワザワとした音を発するなど、オーケストラ全体でホワイトノイズを発し、そこに時折管楽器が単音を差し込む。

作曲者自身の言によれば「音素材――音とノイズの間を行き来する非二元的な連続体として聞こえてくるもの――を連続的あるいは非連続的に展開させ」ることによって「作品全体をとおして、表面的には逆説的と思われるような感覚を繰り返し呼び起こ」そうとするものだったらしいが、筆者にはそのような音とノイズの展開による逆説的な感覚、新しい発見は感じられなかった。

ノイズと楽音が相互に高め合うような音楽的展開を構築する、そのためには大変な音楽的論理構成が必要となろうが、その「論理」が足りない、そう感じられた。

イタリアのアンナキアーラ・ゲッダ。大編成のオーケストラ全体でうねるような音を発してエネルギーをためて、全楽器で「ジャン!」とエネルギーを爆発させる。そしてまたエネルギーをためて、「ジャン!」以下色々あるけどほぼ同様。とでも言える形式はさすがに稚拙すぎるのではないだろうか。

エネルギー充填中の部分は複雑な他声部書法が使われているのだが、東フィルとカチュン・ウォンの演奏がかなりベタ塗りでどこも同じように聴こえてきてしまうのも痛かった。

しかし「ジャン!」をこの1作品だけで何回聴いただろうか。聴かせたい音があり、そのことが聴いていてはっきりとわかる、というのは作家の個性が現れているということでもあろう。

だがそれだけでは音楽として完成しないのだ。

京都出身の坂田直樹の作品が、管楽器の息の音と弦楽器の擦音で始まったときはタン作品と同じではないか?と危ぶんだが、その後特殊奏法を多用しつつもオーケストラ全体の音の満ち干を巧みに構築しているのに感嘆した。

70年代以降の武満徹の音楽を思い出させるような叙情的な響きもあり、大編成のオーケストラが実によく響く。最後はフォルテシモの全奏から次第に音の層が薄くなっていき、弦のハーモニクスと打楽器のザワザワした音(目視確認できず)だけになり、そしてバルトークピチカートの一撃で終わる。音響も構造も正統派な管弦楽作品であり、完成度は今回の演奏会でも抜群であった。

最後はドイツのブラウンシュヴァイク出身のシュテファン・バイヤー。小太鼓のロール、ノコギリをひいているような音(どうやって出したのか目視できず)、余韻を消したピチカート、管楽器の息の音、弦楽器の弦を縦に擦る、弦楽器の胴を叩く、など、延々と噪音が点描的に現れて、そこから音楽的ゲシュタルトが構築されるのをあえて拒否し続ける。

音楽というより反・音楽、あるいは脱・音楽の作品。いつかは「音楽的」になるのだろうと思ったら最後まで楽音が現れることなく、反・音楽、脱・音楽を貫き通した。

このような怪作を堂々と書き得る個性の持ち主が現れたことに心底驚かされた。

筆者の評価としては、1位に推すのはまず坂田であるが、個性においてバイヤーが1位もあり得て、あとの2人は選外であった。ホリガーの審査結果は1位に坂田が選ばれ、タン、ゲッダ、バイヤーは3人とも同率2位となった。順当と言った所であろう。