日本フィルハーモニー交響楽団 第678回 東京定期演奏会|藤原聡

2016年3月4日 サントリーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 林喜代種( Kiyotane Hayashi)

<演奏>

指揮:広上淳一

ピアノ:野田清隆

<曲目>

シューベルト:交響曲第7番 ロ短調 D.759『未完成』

【日本フィル・シリーズ第41作】

尾高惇忠:ピアノ協奏曲(世界初演)

ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 作品67『運命』

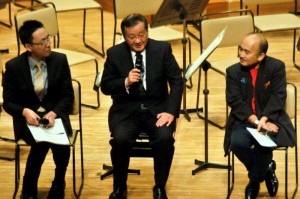

『運命』、『未完成』という堂々たる王道名曲の間に、「日本フィル・シリーズ第41作」として尾高惇忠のピアノ協奏曲(世界初演)が挟まれるという大変に興味深いプログラム。これについては、開演前の広上淳一と尾高惇忠のプレトークで広上が面白いことを言っていた。「現代音楽だけのプログラムだと、〈そちら方面〉のファンの方は来るでしょうが、いわゆる一般のファンの方はなかなか来ない。そこで、今晩のように有名名曲と現代曲を併せてプログラムに乗せれば多くのお客様に聴いてもらえる」(大意)。

尾高作品(及び他の現代作品)だけでコンサートを組むには小ホールまたは中ホールでないと集客はなかなか厳しいと思われるが、当夜の客入りはかなり良い。確か岩城宏之も言っていたような気がする「普通のクラシックファンに〈無理やり〉現代音楽を聴かせる作戦」は成功している、と見る(曲順からして、『運命』と『未完成』だけを聴きたい、という方はこの2曲の間に尾高作品が挟まることにより「帰れない」)。

以下はプログラムの順番通りに進めよう。

最初の『未完成』は大オーケストラを駆使した実にスケールの大きな演奏で、ピリオド的な味付けは全くない。と言ってロマンティックという訳でもなく、造形及び表情はかなり禁欲的である。中でも第2楽章の主部と中間部のコントラストの描き分けの上手さに特に惹かれるものがあった。いわゆる新鮮味はないけれども、その分安心して身を委ねられた演奏というべきだろう。

そして尾高作品。この演奏時間30分を要する大曲は実に面白く、聴き映えがする。作曲者自身がプログラムに「(特殊奏法は)物珍しさとして一時的に人の耳を引きつけこそすれ、音楽自体とは別の次元のものに私には思えます」と書くように、現代のピアノ作品にありがちな内部奏法やプリペアド・ピアノのような特殊奏法は全く登場しない。但し、そのピアノ書法は相当にパーカッシヴかつアグレッシヴである。最初、筆者はそれをバルトークのピアノ協奏曲的だと思っていたが(実際に似た箇所もある)、しばらく聴いて行くとその音色であるとか楽器の使い方に否応なくメシアン、または師匠であったデュティユー、矢代秋雄の影響が感じられる。殊に第1楽章の「主題と展開」、第3楽章の変拍子によるトッカータが素晴らしい。後者は頭ではなく直に「体に」訴えかけてくるフィジカルな要素がたっぷりと注入されている。野田清隆の演奏はもう万全、の一語。楽曲が要請するものだが、ピアノと真正面から「対決」しているかのような激しいアクションもけだし見物(プレトークによれば、当曲は日本フィル委嘱作品ではあるが、その前に作曲者は野田清隆氏のためにピアノ協奏曲を書くつもりだった、という)。

これが美学的に歴史の文脈の中で今後どう位置付けられるのかは分らない。しかし、既存の書法でほぼオーソドックスに書いた曲でも、この時代においても陳腐さや既視感を感じさせることなく(後者は、メシアンやデュティユーの影響を感じる、というだけで、音楽自体は当たり前だが完全に尾高自身のものとなっている)このような見事な作品が生み出される余地があるのだ、と認識させられたのだった。前衛的であれば良いというものでもない(もっとも前衛的、というだけで価値が認められていたのは遥か昔のことであるし、それに今や「前衛」という言葉自体半ば死語だろう)。「今こそ、真に新しい音楽とは…? というテーマを改めて考える時に来ているのだと思います」(尾高惇忠。プログラムより)。

そして休憩を挟んで『運命』(敢えてこの呼称で書く)。これはいささか古い言い方をすれば、まさに「堂々たる横綱相撲」というような正統的な「大演奏」。奇を衒った箇所は本当にない。広上の指揮姿を見ても、この曲に殊更な力感を求めている風情でもなく(冒頭からして力が抜け切っていた)、ありのままに演奏してみよう、という感じ。しかし、ドライな訳ではなく、その表現は必要にして充分。特に筆者が感じ入ったのは終楽章。物理的なテンポは決して速くはない(遅くもないが)。しかし、そのダイナミズムと推進力が秀逸、こう言ってよければ「昔ながらのスタイル」でありながら新鮮な感動を与えられた。極言すれば「スタイル」の問題ではないのだろう。内的必然性があって結果的に取られた外形のスタイルなら意味があるが、そうでなければ本質とは無関係な「戯れ」と化してしまうだろう。

まさに「温故知新」を感じた日。