評論| 西村朗 考・覚書(18) ヘテロフォニー(Ⅴ)『リグ・ヴェーダ』とへテロフォニー

西村朗 考・覚書(18) ヘテロフォニー(Ⅴ)『リグ・ヴェーダ』とへテロフォニー

Notes on Akira Nishimura (18) HETEROPHONY(Ⅴ)” Rigveda”& Heterophony

Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)

『6人の打楽器奏者のためのケチャ』(1979)への言及ですでに触れたが、西村作品にはヒンドゥー教世界・宇宙観の投影が色濃く見られる。ケチャはバリの伝統芸能だが、古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』(ヒンドゥー教の聖典)に基づく舞踊劇の中、ラーマ王子と悪魔との戦闘場面に出てくる。ラーマとはヒンドゥーのヴィシュヌ神の化身であり、西村はその後『ヴィシュヌの瞑想』(1985/オルガンのための)、『ヴィシュヌの瞑想Ⅱ』(1987/オルガン)、『ヴィシュヌの化身』(2001/pf)、『ヴィシュヌの臍』(2010/ピアノと室内オーケストラのための)と、ヴィシュヌを書き継いでおり、ヴィシュヌが好み、なのだ。そう言えば弦楽四重奏曲第4番『ヌルシンハ』(2007)もヴィシュヌの化身の物語。これらヴィシュヌ作品群については、改めて触れよう。

次稿で扱う予定の『太陽の臍』(1989)は、「アジアの観念に見られる大地の臍に対応するもの」1)と語られているが、この「臍(नाभि bīja)」は当時西村が多大な影響を受けた杉浦康平のアジアの宇宙観に負うものと思われ、1982年『アジアの宇宙観展』のカタログに「大地のへそ=ビージャ」として「インドでは、広大に広がる大地には、宇宙的な、サイキック―心霊的―な力を凝集するへそのような拠点があるといいます。宇宙気の凝集する大地のへそ、これをビージャと呼びます。ビージャの存在点を、人々が見抜く。そして、その周辺を結界、荘厳し、聖山の形を模した依代(よりしろ)や神殿を建てる。」2)という杉浦の言葉が記載されている。

その1年後の『タパス(熱)』(ファゴット、打楽器と弦楽のための協奏曲)(1990)はインド最古の聖典『リグ・ヴェーダ』(前1800~1200年頃)の最終期に付録として収められた「タパス(熱力)の歌」(天地開闢の讃歌)を思わせる。なるほど、楽器編成からしてめっぽう熱い作品でエネルギーばんばん、聴いていてわくわくする。

いずれにしても、彼のヘテロフォニーの背後に迫り上がってきたアジアの宇宙観、そのおおもとを『リグ・ヴェーダ』世界から覗いてみる。

ここでざっと、私たちには馴染み薄のインドの宗教文化を整理しておこう。

まず、古代インドにおいてインド人の自覚は「国家概念ではなく宗教観念に他ならない」(そもそも国家という概念は近代のものだが)あるいは「インド人は民族意識より宗教意識が強い」3)という東西碩学の雄、中村元の言葉を念頭におきたい。これは今日にまで引き継がれる重要な感覚であって、人としてのアイデンティティは宗教にある、つまり、存在の根っこには「神」とか「超越者」への畏怖と畏敬がある、ということだ。どの地にあれ、古来、人間はこうした感覚からそれぞれの民間信仰をもち、これに伴う祭祀・儀礼が文化を生み出してきた。音楽の始原もまたそこにある。

メソポタミア、エジプト、インダス、中国の古代文明はほぼ同じ頃の発祥と言われるが、インダス文明の遺品の中に、ヒンドゥー教の諸神、地母神、あるいはシヴァ神の原型が見られ、ヨーガ・禅定(瞑想・精神統一)の像、また男根女陰崇拝の形跡も認められており、その信仰の源泉を前3,000年まで遡ることができる。インドではシヴァ神を一般に「ヨーガの主」と呼ぶことからもインダス文明との関連は明らかとされる。彼ら先住民は農耕社会であったから、共同体の守護神は女神(豊穣多産)であり、蛇神、樹木崇拝も民間に信仰された。4)西村の弦楽四重奏曲第5番『シェーシャ(聖蛇)』(2017)を思い出したい。

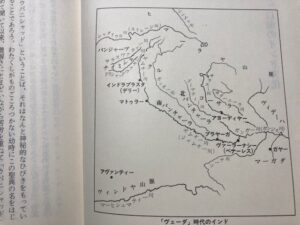

およそ前1500年頃インド北西部にヨーロッパ人と同種の遊牧民アーリア民族が侵攻、先住民を征服・駆逐、牧畜・農耕によってこの地に定住、『リグ・ヴェーダ』を聖典とするバラモン教を成立させた。ここから派生するのがヒンドゥー教で、先住民の民間信仰とバラモン教を混淆させたものだ。したがってヒンドゥーには、アーリア文化と先住民の信仰習俗が混合融和した形で存在しており、今日インドの人口の大多数を占めるものとなっている。

インド・ヨーロッパ語族のくくりを見れば、当時の人々の移動と宗教文化発生・変容の流れを読むことができよう。前2200年頃のセム人、続くアーリア人の移動はそれぞれの神への信仰とその祭祀を各地に産み落とし、雑多な民間宗教が各部族共同体で息づき、そこからやがて「普遍宗教」(一般にキリスト教、イスラム教、仏教とされるが、そこに至る歩みは人間の意識の深化拡大の過程でもある)と呼ばれるものが出てくる。そういう時空の俯瞰図を常に意識していたい。

ともあれ、インド文化の主流は侵攻者アーリア人によって形成されたもので、とりわけカースト(四姓)制度は現在なおインドの揺るがぬ階級社会の基盤となっている。ただ、初期段階ではアーリア人と先住民の2種の区別であり、階級すなわちヴァルナという語が元来「色」を意味し、特に「皮膚の色」を指すことから、皮膚の色の白いアーリア人、色の黒い先住民、という区別がそのまま階級となった。アーリア優位を掲げたナチスほか、今なお日常に撒かれる人種差別あるいは差別そのものを思うなら、人間は元来、自分と「異」なるものへ、常に同じ態度を取り続けてここまで来ていると言えよう。

異種異人の衝突では武力(アーリアは鉄、先住民は青銅器)に勝る勝者が敗者を支配征服するのが習いだが(新大陸発見で壊滅したラテン・アメリカ先住民の場合は西欧人の持ち込んだウィルスも大きい)、カースト制もまたそこから生まれた。最上位バラモン(婆羅門・司祭者)、クシャトリヤ(王族・武士)、ヴァイシャ(庶民/農耕・牧畜・商業)、シュードラ(隷民/被征服民)の4階級で、色黒で鼻の低い先住民は最下位に位置づけられ、かつこれらの職業は世襲とされた。各階級間の通婚は禁じられ、食事も異なる階級との同席は許されない。

現代インドの大都市でも、裏路地に入れば、今なおこうした階級差に生きる人々を見る。筆者、ベナレスへの夜行列車の長旅で、停車駅ごとに小さな箒を手に床に這いつくばり、座席下を掃除する人々に、手を付けなかったランチボックスを渡そうとし、現地の案内人に激しい叱責を受けたこと、こうしたことは彼らの職業であり、それを奪ってはならないと強く諭されたことをありありと思い出す。そうして日本の同行者たちはみかんの皮や小さなゴミをぽいぽいと床に捨てるのであった。

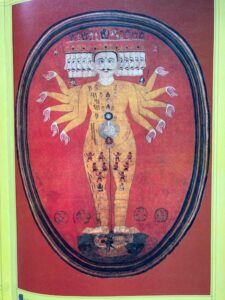

ちなみにカーストの起源については『リグ・ヴェーダ』第10巻の有名な《原人讃歌》(プルシャ・スータク)に描かれている。プルシャ(オウム真理教のバッジを思い出すが)とは原始的巨人のことだが、彼の口はバラモンとなり、両腕は王侯武士、両腿は庶民、両脚から奴隷階級が生まれた、との記述がそれだ。これには「臍」も続くので、ついでにご紹介する。

月は[かれの]思考作用から生じた。太陽は[かれの]目から生じた。[かれの]口からインドラとアグニ(火神)とが(生じた)。[かれの]気息(プラーナ)から風が生じた。臍より天と地の中間の領域が、頭から天が展開した。両足より大地が、聴覚機能から方位が[成立し]、こうして[神々は]世界をつくり出した。5)

西村『太陽の“臍”』との関わりはここではおくが、月、太陽、神、風、天・空(天と地の中間)・地の三界(さんがい)といった宇宙を、古代人は巨大原人の身体にイメージしたのである。

さて、『リグ・ヴェーダ』だが。

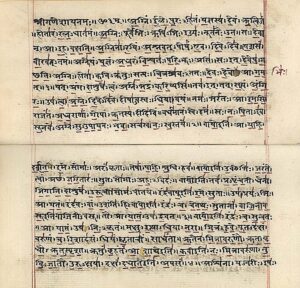

リグは讃歌、ヴェーダは知識の意で、天賦の才能を持った詩人が神の啓示(天啓)を感得して作り出した「天啓聖典」(コーランはムハンマドによる天啓聖典だが、聖書はこれとは異なる)とされるが、内容は神々への讃歌、祭詞、呪詞の集成である。詩人は原則バラモンで、リシ(聖仙)と呼ばれる。各巻それぞれ詩人一族によるもので、『リグ・ヴェーダ』は全10巻、1028篇からなる。松村禎三の『暁の讃歌』(1978)はその第1巻《暁紅の女神ウシャス(ラテン語アウローラ)の讃歌》からのものであることはすでに述べたとおり。松村には『飛天(アプサラス)』(1969)、『アプサラスの庭』(1971)もあるが、この天女もこのヴェーダに描かれている。既述の西村ギター協奏曲『天女散花』(2012)も思い起こしたい。

ヴェーダ世界は多神教で、人々は多数の神々に讃歌を捧げ、献供を行った。儀礼、祭祀はバラモンが司るが、神々へ祈るのは人々の生活の諸問題に絡む種々の願望の達成であり、子供が欲しい、食べ物が欲しい、洪水や疫病を鎮めて、人間の力を超えた自然現象(旱魃、豪雨、台風など)が再び起こらないように、といった非常に現実的なもので、現世利益であった。これら日常の願いの裏にあるのはむろん人間の生老病死の問題だが、生死の深淵にまで抽象思考を深めるのは、『ウパニシャッド』によってである。人は皆、生きる日常からやがて抽象思考・思惟へと歩むのであって、その逆ではない。

神々の数は33とされるが、この数字はシンボリックなもので、天界、虚空、地上、半神、神秘的な力を備えるリシから邪悪・危険な悪魔的なものまで多種多様、のちに興起のヒンドゥー教にも変容しつつ継承されている。西村の好むヴィシュヌ神もその1人で『リグ・ヴェーダ』ではさほど重視されなかったが、ヒンドゥーでは主神となった。

そのヒンドゥー神話世界に入る前に、『リグ・ヴェーダ』に現れる「梵我一如」や「一即多」に触れておく。これらの哲学概念が現れるのは編纂終期だが、その萌芽を宇宙創造に関する讃歌に見ることができる。すなわち、多数の神々がひしめき響き合う雑多渾然世界に、万有の本源としての宇宙の根本原理たる「唯一物」を求める傾向が生まれた、ということだ。既述の《原人讃歌》もここに収められている。

西村の「アジアの宇宙観」、とくに「一即多」を考えるに、ここは押さえておかねばなるまい。

簡単にいえば、大勢の神々と唯一物との関係性で、西村ヘテロフォニーの「音はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である」、具体的には音やリズムのモワレやずれを耳に響かせながらそこを見ておきたいのだ。

中村元は、『リグ・ヴェーダ』における宇宙創造に関する讃歌中(第10巻)最も有名な《宇宙開闢の歌》(中村はこれを「有に非ず、無に非ざるものの讃歌」としている)を本ヴェーダにおける哲学的思索の最高峰とすることに疑義を唱えつつも、その抽象的思索が最も発展した形で示されていると述べている。いわゆる東洋的有無の話が出てくるから、一般人は飛びつきやすいし、西洋の創世記、はたまた古事記ともイメージがだぶるわけで、惹かれるのである。筆者も同様。以下、中村の『ヴェーダの思想』6)に沿って話を進める。

まず、《宇宙開闢の歌》すなわち「有に非ず、無に非ざるものの讃歌」(有無讃歌)の要所(カッコ内の原語は熱だけ残し、省く)をひく。

そのとき無もなかった、有もなかった。空界もなかった、それを覆う天もなかった。なにものが活動したのか、どこに、だれの庇護のもとに。深くして測るべからざる水は存在したのか。

そのとき死もなかった、不死もなかった。夜と昼との標識もなかった。かの唯一なるものは自力により風なく呼吸した。これよりほかになにものも存在しなかった。

宇宙の最初においては暗黒は暗黒に覆われていた。一切宇宙は光明なき水波であった。空虚に覆われ発現しつつあったかの唯一なるものは、熱(tapas)の威力によって出生した。

最初に意欲はかの唯一なるものに現じた。これは思考の第一の種子であった。聖賢たちは熟慮して心に求め、有の連絡を無のうちに発見した。

(中略)

だれが正しく知る者であるか、だれがここに宣言し得る者であるか。この展開はどこから生じ、どこから来たのか。神々は宇宙の展開より後である。しからば展開がどこから起こったのかを、だれが知るであろうか。

この展開はどこから起こったのか。かれは創造したのか、あるいは創造しなかったのか。最高天にあって宇宙を監視する者のみがじつにこれを知っている。あるいはかれもまたこれを知らない。7)

中村はこの讃歌で、宇宙の最初にあったものを「有に非ず、無に非ず」と規定したことの重要性を指摘する。現象としての物体、活動があった、とも言えない、それを後代の「無明」の観念を背負う、とするのだ(「無明」とは仏教用語で真理に暗い、無知のことだが、すでにして広大な無知の認識、規定しないことの深遠悠大を彼らは感知していたのだと筆者は思う)。また、まず水(原水はギリシャのターレスの主張でもある)があり、そこに熱の力が加わり意欲が生じたという点に着目、タパスとは「苦行」の意であるからすでに宗教的苦行が当時の人々に信仰崇拝されていたことを示す、と述べている。ついでに「意欲」はカーマ(性愛の書『カーマ・スートラ』を挙げるまでもなく)であるから愛、性愛、つまりエロスの問題を提示、また、風なくして呼吸しているとの記述がアリストテレスの「動かざる動かし手」としての神の観念を思わせる、との指摘もある。そうして「かの唯一なるもの」という非人格的な純然たる形而上学的原理が世界原因とし立てられているところに、神々を超えたものを見ている。

いずれにしても「絶対に無限定なる究極の原理の中に意欲が生じて、それから現象世界が生起するという形而上学的想定は、その後長く正統バラモンのある種の宇宙発生論の基本となっている。」8)

筆者としては、この「絶対に無限定の唯一なるもの」というところに、遠く遠く「一」のあり方、姿を感じるのだ。そこに西村の「ひとつの命」としての音を思い描くのはさほど突飛ではなかろう。また、苦行と性愛も「一」の両極であり、古代におけるこうした宇宙、世界の一元的把捉はおそらくどの宗教文化も共通であったのではないか。

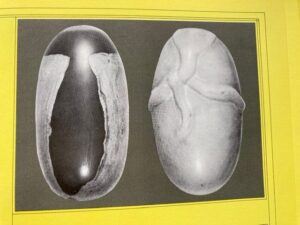

もう一つ、この巻には宇宙創造神話としてさらに重要とされる《黄金の胎児讃歌》(ヒラニヤガルバ讃歌)がある。これもまた、ヒンドゥーひいては西村世界に一つの示唆となろうから、ここにひく。

はじめに黄金の胎児(ヒラニヤガルバ)が現れ出た。生まれると、万有の唯一なる主となった。かれはこの地と天とを安立した。われらが供物を捧げて崇拝すべき神は、だれであろうか?

かれは、生気を与える者であり、力を与える者である。神々はかれの命令を奉ずる。かれの影は、不死であり、また死である。われらが供物を捧げて崇拝すべきその神は、だれであろうか?

(中略)

万有を胎児としてはらみ、火を生みなす広漠たる水が動くとき、そのとき、かれは現れ出た。――神々の唯一の生気であるかれは――。われらが供物を捧げて崇拝すべきその神は、だれであろうか?

(中略)

生類の主(prajāpatiプラジャパティ)よ。これら一切の生まれたものとなって展開したところのものは、あなたにほかならないのです。われらがあなたを祭って得たいと願っているものを、我らに授けてください。われらが富の主となりますように。9)

ここに現れるのは「“宇宙的な卵”から万有が生起したという神話」で、古来の神々を超越した存在を求めている。これは、上述の「有無讃歌」とは異なる思惟で単一神的になっており、後期ヴェーダ『ブラーフマナ』におけるブラフマー(梵天)たる新しい神、のちウパニシャッドでの「ブラフマン」(ब्रह्मन् brahman)へと展開してゆく。

ちなみに「万有を胎児としてはらみ」は、大乗仏教の「如来蔵」の観念に発展するのだが、「蔵」とは母胎・胎児であって、ヒンドゥー教における「胎内宇宙」を思わせる。10) 西村の言う「内部音響」あるいは「母胎音響」――母胎音響は不変の安定した持続音響(ドローン)と変動するパルス(波動リズム)から成っている。持続音響は生体基底音と言えるもので、私の場合は中低音域のG音。そのG音は従者として下方のDを伴っている。GとDが作る完全四度のドローンが胎中深くに響いている。そうした基底音は、注意深く自己観察すれば、誰もが感じ発見し得るものだ――については第14回でご紹介したが、筆者はそれを想起せずにはいられない。あるいは、清水寺の胎内巡りなど、日本各地の寺院に知られる「胎内くぐり」もこの宇宙卵のイメージを引くものではあるまいか(山岳信仰との習合もあるが)。筆者、山梨は甲斐善光寺の戒壇めぐり(胎内巡り)の暗闇を思い出すのであった。連綿とつながる人間の歴史の地層水脈を改めて感じさせられる。

さて、ブラフマンとは「世界に生気をあたえて動かしている聖なる根本原理」「絶対者」であるゆえ、有無混沌原水世界から唯一絶対者がここに浮かび上がってきたことになる。人間とはなんとしても世界を言分け、形而上学的楼閣建設にやみがたい志向を持つらしい。

ところで注目したいのは、ブラフマンがもともとヴェーダの讃歌・祭詞・呪詞、つまり呪術的な言葉を意味したことだ。ヴェーダ4種のうち『アタルヴァ・ヴェーダ』はこの呪術を本領とし、下級階級の風習・信仰を伝えるとされるが、これが後のタントラ教、仏教の真言密教へと流れ込む。マントラ(真言)の不思議な呪力、霊力はまさにこれで、西村の『大悲心陀羅尼』『光のマントラ』(女性合唱とオーケストラのための/1993)など居並ぶマントラ系作品群をここに想起しておきたい。本稿第1回、新薬師寺で「オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」を口の中で転がし、目黒不動で隣の婦人の唱える「ぎゃーてーぎゃーてーはーらーぎゃーてー」に何やら感心した筆者としては、なるほど、と腑に落ちる気もしたのであった。

ブラフマンに次いで触れねばならないのはアートマン((आत्मा ātmā)だがここは簡略に。息・気息・呼吸を意味し、atmosphere、ギリシャ語atmosとつながる語源だが、古代インドでは一切のものに内在する風のようなものと考えられ、「生気・身体」の意味を持つに至る。やがて哲学的概念として「自我・真実の自己・霊魂」となるわけで、「梵我一如」とは、図式的に言えば、宇宙的原理と自我の一致、絶対者と自己の一致、ということになる。これがいわゆる解脱で、そこに至る道として例えばヨーガ(苦行、瞑想)が出てくることになる。また、前稿で触れたインド音楽即興演奏における「梵我一如」もその一つの手立てと言えよう。

もう一つ、『リグ・ヴェーダ』の神々の中で最も人気のあるインドラ(日本の帝釈天)の出生に関する《インドラの出生讃歌》も興味深い。これは一部、対立交唱歌の形をとっているのだ。要するに、母と息子インドラの間で交わされる対話がここに見えるのである。

母は長く体内に彼を宿し、生まれたのち彼を棄てたのだが、それは息子を神々の嫉妬(父も含む)から守るためであった、という話で、むろんインドラは艱難辛苦の放浪の果てに(放浪は苦行、あるいは死と再生を示し、さらには輪廻思想への思惟をも胚胎すると思われる)偉大な神となる。この神話にディレンマとその解消、つまり矛盾と解決の形を見る学者もおり、この種の対立交唱歌は「模擬戦や論戦と同様に、なにものかを刺激・鼓舞して活性化し、発動せしめる意味を持つ」とする。そしてその仲介として「マジカルな力」つまり魔力・幻力を想定するところに、筆者は「変化」(へんげ)というこれまたいかにも古代世界のイマジネーションが大きく翼を広げるのを実感するのである。11)化身(変身)といえば、子供たちの大好きなウルトラマン、さらには今風アバターを思うなら、ヘテロフォニーを「原始的」とする文明観など、巨大原人の息の一吹き、千古からの一陣の風に吹き飛んでしまうようなものであろう。

さて、『リグ・ヴェーダ』の稿の最後に、《蛙(かわず)の歌》という風変わりな讃歌をご紹介する。筆者はこれを見つけた時、まさに西村の「一即多」、ヘテロフォニーだな、と膝を打った。長い暑熱のあと、雨季の到来に一斉に声をあげる蛙たちを歌ったもので、雨乞いの祭祀に用いられたそうだ。

沈黙の戒を守る祈祷者のごとく、1年の間蟄居したるのち、蛙らは今声をあげたり、雨神に誘発せられたる声を。

(中略)

雨季きたりて、水にこがれ・渇けるものどもの上に、雨ふるや、音節ごとに反復しつつ、一つは他の発声するものに近づく。子が父に近づくごとくに。

二匹のうち、一つは他を歓迎す、降雨に際し、彼らが欣喜したるとき、雨に打たれて蛙が跳ね回り、まだらのものが緑のものと声を合するとき。

弟子が師匠の言葉を反復するごとく、彼らのうち、一つが他の言葉を繰り返すとき、彼らのその唱和はすべてさながらに完全に一章をなす(完全に接合したる関節の如く)。声美しき汝らが水上に唱うるところは。

一つは牛の啼き声をたて、他は山羊の啼き声をたつ。彼らのうち、一つはまだらにして、他は緑なり、名を同じくすれど、姿は異なり、彼らは多くのところに鳴きつつ、その声を美しく飾れり。

(後略)12)

筆者が昨年永平寺を訪れたのは初夏で、雨安居(雨季の蟄居)に入る季節だった。その時期用の特別な読経を聴いた感動は今も新しいが、夕暮れの宿を囲む水と緑に蛙声が喧しかった。昔、ゆえあって高尾山の麓に1年独居したが、これまた凄まじい蛙の合唱に埋め尽くされるにぎやかな闇であった。あるいは夜中、鬱蒼たる樹木の間の小道を辿るうち、背にヒヤリとする気配を感じ、すぐさま踵を返したこともつくづく思い出す。あれは、17歳の西村が寂光院からの帰路、古知谷阿弥陀堂への道に、踏み込んだら戻れぬ冥界「生と死の臨界域」を感知した、その心持ちに近いのではないか、と。

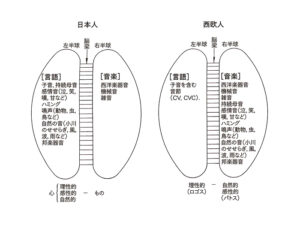

多声でありつつ一声である、モワレやずれ、ドローンはたまたケチャを、さらには変化(形象の異なるものの多様なへんげ力)を、太古の人々が蛙の歌に聴いて(観て)不思議はない。西村にもまたそういう感知があるのではないか。ギリシャの耳にもそのような響きは知覚されたが(前稿)、それをどう受け止めるかの態度が異なるだけなのだ。蛙の歌を輪唱とするかケチャとするか。「異」を「自他」に峻別することと、「異」を「一」と包摂することと。峻別を生む砂漠、包摂を生む森林、それぞれの宗教・文化には人間を取り巻く自然と生存を賭けて向き合う姿形がそのまま示されているように思う。

緑水に属する上記の蛙讃歌には、まさにそれが描かれていまいか。

というわけで、とどのつまり、『リグ・ヴェーダ』にアジアの宇宙観の源泉があること(讃歌を紐とくにつれ、なんだ、ここには人知の全てがあるじゃないか、人間の「進化」など何ほどのものか、と筆者は思った)、それが西村ヘテロフォニーとどのように重なるか、多少は見えてきたように思う。

そうして、『太陽の臍』に宿るヒンドゥー世界を彼の前に可視化し、くっきりと現前させたのは他でもない杉浦康平の一連の図像学であった。もちろん、その前に小泉文夫の民族音楽領域からの豊かな導入があってこそだが、その濃密な極彩色図像との出会いがなければ、『太陽の臍』から始まる西村の「音」によるアジア宇宙の絢爛は拓けなかったろう。

そのめくるめくヒンドゥー世界と西村ヘテロフォニーは次回に。

余談を一つ。

宇宙の初めを「水」とするのは太古から今日まで変わらぬ認識だが、『リグ・ヴェーダ』より遅く、ほぼ前1000~500年に成立の『ブラーフマナ』(祭儀書)には、「水と人」にまつわる興味深い神話がある。人類の始祖マヌが朝手洗いの折、水の中に小魚がいて自分を飼育してくれと願うので手元で大事に育てたところあまりに巨大となったため海に返すことにしたのだが、魚はこの年、洪水が起こるから船を用意しておけ、と言う。予言通りの大洪水に、用意した船に乗ったところ魚が現れ、船を牽引しヒマラヤまで運んでくれた。そこで感謝の祭儀を行ったら女神イダーが現れ、マヌは彼女と結ばれ人類を増殖させた(ちなみにマヌは『マヌ法典』制定者)。

この話、まるで旧約聖書のノアの洪水だ。また、古代メソポタミアの文学作品『ギルガメッシュ叙事詩』(前1300~1200年頃)とも共通することから、先述のセム人の移動のもたらしたものと考える説もある。13)

古代人は等しく脳内で相似の物語を紡いだのか、それとも伝播混淆していったのか。いずれにしても壮大な時空世界図ではある。

ちなみに似たような話が西村朗 CD『ヴィシュヌの化身』の第1曲<マツヤ(魚)>解説文に紹介されているのに気づいた。魚はヴィシュヌの化身で、この作品では他に亀、猪、人獅子、小人、聖者となって現れている。

- CD『西村朗 作品集』西村作品解説

- 『アジアのコスモス+マンダラ』カタログ p.148

- 『インド史 Ⅰ』 中村元選集(決定版)第5巻 春秋社/1997 p.6

- 同上 p.65~69

- 『ウパニシャッドの哲人』 人類の知的遺産2 講談社/1980 p.120,121

- 『ヴェーダの思想』中村元選集 (決定版)第8巻 春秋社/1989 p.426

中村元文献の参照については、後続の学者たちによって出版当時のデータが多少更新されていようと、東西を見渡した揺るぎない見解がそこに示されていることから、筆者はこちらをもっぱら典拠とする。 - 同上 p.426~427

- 同上 p.431

- 同上 p.404~406

- 『アジアのコスモス+マンダラ』 アジアの宇宙観図象カタログ 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社/1982 p.070

- 『ウパニシャッドの哲人』p.94~97

- 『リグ・ヴェーダ讃歌』 辻直四郎訳 岩波文庫 岩波書店/1970 p.325~326

- 『ヴェーダの思想』p.559

◆書籍

『アジアの宇宙観 図像カタログ』 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社/1982

『インド史 Ⅰ 』 中村元選集(決定版)第5巻 春秋社/1997

『ウパニシャッドの哲人』 人類の知的遺産2 講談社/1980

『ヴェーダの思想』中村元選集 (決定版)第8巻 春秋社/1989

『リグ・ヴェーダ讃歌』 辻直四郎訳 岩波文庫 岩波書店/1970

(2022/2/15)