プロムナード|現代音楽への憎しみ―佐村河内守事件再考|齋藤俊夫

現代音楽への憎しみ―佐村河内守事件再考

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

高校3年生時、オーケストラ部を引退後も部室に行って弁当を食べていたのだが、ある時現代音楽のCDを持っていって「一緒に聴こう~」と誘ったら後輩のS君に「先輩!後輩に悪影響与えるのやめてください!」と激しく拒絶され、独り寂しく奥のパート練習室にCDラジカセを持っていって弁当を食べたという経験がある。ちなみにその時のCDは吉松隆の『鳥たちの時代』であった。

この経験から筆者が内面化したことは、それこそ「ゲンダイオンガク」を嫌悪した吉松隆の調性音楽ですら、それを聴く前から拒絶されたということから、〈現代音楽〉は誰のものであっても一様に〈悪い〉ものであると決めつける〈社会〉の目の存在である。この目の存在を内面化して以降現在に至るまで、自分の活動にある種の〈社会〉的後ろめたさを感じるようになったことは歴然たる事実であり、他人に〈現代音楽〉を聴かせるときには「現代音楽だけど聴きますか?」といったお断りを入れるのが筆者の慣例になっている。

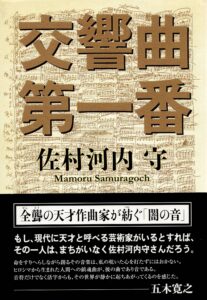

この〈社会〉の目がもはや〈現代音楽への憎しみ〉と化し、社会的一般意志として〈社会〉を駆動しているのを如実に表した事件が――既に約10年前の事件ではあるが――「佐村河内守事件」であろう。Wikipediaで詳細な記録が読める本事件を改めて詳述するのは略するが1)、佐村河内自身の著作に始まり2)、その後の彼の人物像・作品を描いた文章の惹句として、〈不協和音による現代音楽を嫌い、協和音によるロマンチックなクラシック音楽を目指した〉旨が繰り返されることにまず着目すべきであろう。ここに見える〈社会〉の共通認識は〈現代音楽は不協和音による悪いものである〉ということ、〈クラシック音楽は協和音による良いものである〉ということである。この不協和音と協和音の二項対立が既に黴の生えた古い認識であることは例えば本誌『五線紙のパンセ』に登場してきた作曲家たちの音楽を聴けば明白と言えようが、〈社会〉は〈現代音楽〉と〈クラシック音楽〉とは不協和/協和で峻別できて、前者は〈一様に〉〈悪い〉ものだという先入観から脱しようとしない。この先入観には〈何か憎むべき対象が必要〉な〈社会〉の一般意志が反映されている。〈現代音楽〉が悪いから憎むのではなく、〈現代音楽〉は憎むべきだから悪いのであり、その憎むべきものには近づくことすら〈社会〉に対する反抗と見なされるのである。

この〈社会〉の目がもはや〈現代音楽への憎しみ〉と化し、社会的一般意志として〈社会〉を駆動しているのを如実に表した事件が――既に約10年前の事件ではあるが――「佐村河内守事件」であろう。Wikipediaで詳細な記録が読める本事件を改めて詳述するのは略するが1)、佐村河内自身の著作に始まり2)、その後の彼の人物像・作品を描いた文章の惹句として、〈不協和音による現代音楽を嫌い、協和音によるロマンチックなクラシック音楽を目指した〉旨が繰り返されることにまず着目すべきであろう。ここに見える〈社会〉の共通認識は〈現代音楽は不協和音による悪いものである〉ということ、〈クラシック音楽は協和音による良いものである〉ということである。この不協和音と協和音の二項対立が既に黴の生えた古い認識であることは例えば本誌『五線紙のパンセ』に登場してきた作曲家たちの音楽を聴けば明白と言えようが、〈社会〉は〈現代音楽〉と〈クラシック音楽〉とは不協和/協和で峻別できて、前者は〈一様に〉〈悪い〉ものだという先入観から脱しようとしない。この先入観には〈何か憎むべき対象が必要〉な〈社会〉の一般意志が反映されている。〈現代音楽〉が悪いから憎むのではなく、〈現代音楽〉は憎むべきだから悪いのであり、その憎むべきものには近づくことすら〈社会〉に対する反抗と見なされるのである。

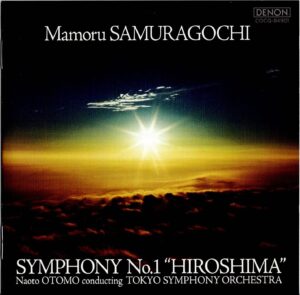

しかし佐村河内は文学者、音楽評論家、音楽学者、作曲家、指揮者と錚々たる文化人・音楽人からのお墨付きを頂いて〈現代社会〉において大成功した。音楽の素人たる文学者はまだ良いとして(佐村河内の自伝に感動する感性は筆者には理解しがたいが)音楽人たちが一斉に佐村河内を褒め称える光景は当時筆者には凄まじいものに見えた。この現象を腑分けしてみると、まず前提となるのはやはり〈社会〉において〈現代音楽〉は〈悪い〉ものであるという先入観である。〈現代音楽〉に侵された楽壇もまた腐敗した〈悪い〉ものであり、その〈現代音楽〉に支配された楽壇内からの〈クラシック音楽〉復活のための良心的プロテスト、内部告発として佐村河内を讃えた音楽人たちの言動は〈社会〉に認められた。佐村河内自身の本格的メジャーデビュー作(といっても実際の作曲は新垣隆であるが)がゲーム『鬼武者』のサウンドトラックであることからも知られる通り、実際には調性音楽の生存領域は減じておらず、さらに世界を席巻する西洋ポピュラー音楽という圧倒的多数の覇権の前には〈現代音楽〉など桁違いの圧倒的少数であるというのに、現代音楽に支配されたアカデミズムという〈悪しき〉幻影に立ち向かう佐村河内守こそが〈社会的なクラシック音楽の聴衆〉が待ち望んでいた現代の楽聖として現れた。〈社会〉的な大衆が求める〈クラシック音楽〉という圧倒的多数派が被害妄想的に圧倒的少数派の〈現代音楽〉を憎むというパラドクスがここにある。

しかし佐村河内は文学者、音楽評論家、音楽学者、作曲家、指揮者と錚々たる文化人・音楽人からのお墨付きを頂いて〈現代社会〉において大成功した。音楽の素人たる文学者はまだ良いとして(佐村河内の自伝に感動する感性は筆者には理解しがたいが)音楽人たちが一斉に佐村河内を褒め称える光景は当時筆者には凄まじいものに見えた。この現象を腑分けしてみると、まず前提となるのはやはり〈社会〉において〈現代音楽〉は〈悪い〉ものであるという先入観である。〈現代音楽〉に侵された楽壇もまた腐敗した〈悪い〉ものであり、その〈現代音楽〉に支配された楽壇内からの〈クラシック音楽〉復活のための良心的プロテスト、内部告発として佐村河内を讃えた音楽人たちの言動は〈社会〉に認められた。佐村河内自身の本格的メジャーデビュー作(といっても実際の作曲は新垣隆であるが)がゲーム『鬼武者』のサウンドトラックであることからも知られる通り、実際には調性音楽の生存領域は減じておらず、さらに世界を席巻する西洋ポピュラー音楽という圧倒的多数の覇権の前には〈現代音楽〉など桁違いの圧倒的少数であるというのに、現代音楽に支配されたアカデミズムという〈悪しき〉幻影に立ち向かう佐村河内守こそが〈社会的なクラシック音楽の聴衆〉が待ち望んでいた現代の楽聖として現れた。〈社会〉的な大衆が求める〈クラシック音楽〉という圧倒的多数派が被害妄想的に圧倒的少数派の〈現代音楽〉を憎むというパラドクスがここにある。

佐村河内のゴーストライター事件の真相が判明した後、彼を褒め称えた文化人たちは笑いものとなったであろうか? 前後で変わらず平然と活動を続ける彼らの姿を見ている筆者にはこの事件で彼らは全くノーダメージだったのではないかと思われるが、さらに言えば、真相発覚後の彼らの滑稽な姿と前後で相も変わらない姿を見た〈社会〉は、彼らをして〈現代音楽〉の腐敗の象徴的存在として捉えたのではないかと推測する。真相発覚前には〈クラシック音楽〉側にいたはずの文化人たちは真相発覚後は一転して〈現代音楽〉側、楽壇側の人間としてそのシーンの喜劇的な惨状を示す者たちとされたのではないか。〈社会〉的に〈悪〉とされるのは常に〈現代音楽〉側でなければならないのだから。

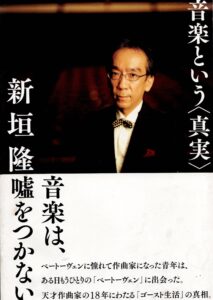

佐村河内のゴーストライターであったという真相が発覚し、「真実の音楽家」という座を譲られた新垣隆、彼について語るのはある種の〈聖域〉に触れるかのような事とは知りつつも、佐村河内事件を語るうえで避けては通れないだろう。特に彼が真相を告白してからの活動については。

先に述べたように文化人たちが真相発覚後〈クラシック音楽〉側から〈現代音楽〉側へと立場を一転させられたように、佐村河内もまた尊ぶべき〈クラシック音楽〉側から蔑まれるべき〈現代音楽〉側へとその立場を一転させられ、その空白となった〈クラシック音楽〉側の真の創作者として新垣が座することとなった。〈クラシック音楽〉側の人間としての自らを〈社会〉に認めさせる〈禊(みそぎ)〉として存在するのが新垣のCDアルバム『交響曲《連祷》―Litany―』DECCA、2016年である。このCDのタイトルともなっている作品『交響曲《連祷》―Litany―』を聴いての筆者の実感は、佐村河内名義で書いていた『交響曲第一番HIROSHIMA』のようなあからさまなクラシックの引用・流用・盗用は聴き取れないが、その音楽性において『交響曲第一番HIROSHIMA』と同工異曲であるというものだ。佐村河内と新垣が〈現代音楽〉らしくない〈クラシック音楽〉像を共有し得て新垣がそれに沿って作曲し大絶賛されたという構図から佐村河内の姿を除いただけで、新垣が〈クラシック音楽〉のような〈社会的に善い〉〈現代音楽〉を書いて〈社会〉に認められたことに変わりはない、そのように筆者には感じられる。

先に述べたように文化人たちが真相発覚後〈クラシック音楽〉側から〈現代音楽〉側へと立場を一転させられたように、佐村河内もまた尊ぶべき〈クラシック音楽〉側から蔑まれるべき〈現代音楽〉側へとその立場を一転させられ、その空白となった〈クラシック音楽〉側の真の創作者として新垣が座することとなった。〈クラシック音楽〉側の人間としての自らを〈社会〉に認めさせる〈禊(みそぎ)〉として存在するのが新垣のCDアルバム『交響曲《連祷》―Litany―』DECCA、2016年である。このCDのタイトルともなっている作品『交響曲《連祷》―Litany―』を聴いての筆者の実感は、佐村河内名義で書いていた『交響曲第一番HIROSHIMA』のようなあからさまなクラシックの引用・流用・盗用は聴き取れないが、その音楽性において『交響曲第一番HIROSHIMA』と同工異曲であるというものだ。佐村河内と新垣が〈現代音楽〉らしくない〈クラシック音楽〉像を共有し得て新垣がそれに沿って作曲し大絶賛されたという構図から佐村河内の姿を除いただけで、新垣が〈クラシック音楽〉のような〈社会的に善い〉〈現代音楽〉を書いて〈社会〉に認められたことに変わりはない、そのように筆者には感じられる。

新垣隆は佐村河内という虚構だけで作られた偶像を排した後に『交響曲第一番HIROSHIMA』の代替物である〈真実〉の〈現代音楽〉にして〈クラシック音楽〉たる〈善い〉音楽、『交響曲《連祷》―Litany―』を〈社会〉に捧げることによって「音楽という真実」を体現した、〈社会〉が求めている〈善い〉作曲家という実体ある偶像となった。佐村河内という虚像があったからこそ〈社会〉に認められた「真実の現代音楽作曲家」、虚像が受け持っていた「真実」を受け継いだ新垣の「真実」とは果たして何物なのだろうか?〈社会〉的に腐敗していると捉えられている〈現代音楽界〉から隔絶した所に位置する〈現代音楽作曲家〉新垣が守った「音楽という真実」とは何物なのだろうか?

新垣隆は佐村河内という虚構だけで作られた偶像を排した後に『交響曲第一番HIROSHIMA』の代替物である〈真実〉の〈現代音楽〉にして〈クラシック音楽〉たる〈善い〉音楽、『交響曲《連祷》―Litany―』を〈社会〉に捧げることによって「音楽という真実」を体現した、〈社会〉が求めている〈善い〉作曲家という実体ある偶像となった。佐村河内という虚像があったからこそ〈社会〉に認められた「真実の現代音楽作曲家」、虚像が受け持っていた「真実」を受け継いだ新垣の「真実」とは果たして何物なのだろうか?〈社会〉的に腐敗していると捉えられている〈現代音楽界〉から隔絶した所に位置する〈現代音楽作曲家〉新垣が守った「音楽という真実」とは何物なのだろうか?

佐村河内守も新垣隆も〈社会〉が望んだ「真実」を映し出した存在だ。前者は苦悩する天才=楽聖の物語、後者は前者の物語を継いでさらにそこに虚像と実像の転覆という勧善懲悪噺を加えた物語、それぞれの物語は何の「真実」なのか? 少なくとも筆者にはそれらを何らの「真実」とも言う事はできない。それらは〈社会〉が持つ〈現代音楽への憎しみ〉から生まれた「まやかし」であり、またこの一連の事件から逆照射される〈現代音楽〉の姿も〈社会〉の欲望に沿った「まやかし」に過ぎないのだ。

1)佐村河内守事件を著したドキュメントとしては以下の文献を参照した。

佐村河内守『交響曲第一番』講談社、2007年(佐村河内守の「自伝」であるが、読むには弱視の少女が佐村河内の死別した弟の霊を見たというエピソードを信じられるほどの近代的理性の欠如を必要とする書籍である)

「インタビュー全聾の作曲家に聞く 我が人生の挑戦 闇の中に見出した小さな光」『致知』致知出版社、2008年11月。

「轟音の彼方に光の音が聞こえる」『女性自身』光文社、2010年8月。

「音楽との対峙に求めるもの」『intoxicate』タワーレコード、2011年8月。

「インタビューいのちの響き 作曲家佐村河内守さん」『やくしん』佼成出版社、2011年10月。

古賀淳也・NHK取材班『魂の旋律―佐村河内守』NHK出版、2013年。(佐村河内全盛期の〈社会〉的立場を最も端的に示している書籍)

野口剛夫「「全聾の天才作曲家」佐村河内守は本物か」『新潮45』新潮社、2013年11月。

片山杜秀「佐村河内守と麻原彰晃」『新潮45』新潮社、2014年3月。

轟響太郎「そら見たことか!佐村河内守はやっぱりインチキだった」『新潮45』新潮社、2014年3月。

神山典士+週刊文春取材班『徹底取材総集編 週刊文春が報じた「佐村河内守事件」』文春e-books、2014年(電子書籍)

神山典士『ペテン師と天才 佐村河内事件の全貌』文藝春秋、2014年。

新垣隆『音楽という〈真実〉』小学館、2015年。

野口剛夫『もてあそばれる「真実」佐村河内事件と音楽界』金曜日、2016年(電子書籍)。

CD『佐村河内守交響曲第1番《HIROSHIMA》』大友直人指揮、東京交響楽団、DENON、2011年、COCQ-84901、ブックレット。

CD『シャコンヌ~佐村河内守弦楽作品集』DENON、2012年、COCQ-84928、ブックレット。

CD『佐村河内守:鎮魂のソナタ|ソン・ヨルム(ピアノ)』DENON、2013年、COCQ-85038~9、ブックレット。

CD『交響曲《連祷》―Litany―|新垣隆』DECCA、2016年、 UCCD-1443、ブックレット。

なお、森達也監督の「ドキュメンタリー映画」『FAKE』2016年、はドキュメンタリーの体裁を取った佐村河内と監督と観客の間での心理サスペンス劇映画と捉えるべきであると筆者は考える。

また、この映画を観る際には下記の記事が必読である。「映画「FAKE」に関する新垣隆所属事務所の見解」https://web.archive.org/web/20180322153808/http://www.takashi-niigaki.com/news/576

2)『[音楽大学に進学しなかったのは]いまの音大の作曲科で学ばされるのは「現代音楽(不協和音を駆使して構築する無調音楽)」だけであり、いったん作曲科に入ったなら、その学校の教師(現代音楽作曲科)に師事しないわけにはいかず、師事した教師の作風からはずれた音楽を書くことは許されず、卒業して「クラシック音楽作曲家(いわゆる調性音楽)」として身を立てることなど認められない時代になってしまったことを悟ったからでした』佐村河内、2007年、67頁。

(2024/6/15)