カデンツァ|一つの旅を終えて〜「祈り」とは|丘山万里子

一つの旅を終えて〜「祈り」とは

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

本号で4年連載の『西村朗考 覚書』を終えた。

道中に、学ぶことは膨大だった。

作品に向き合うごとに次々開く新たな領野、世界。

大学時代から学び続けた東洋思想なぞ、無いよりまし程度でなんの役にもたたない。

自分の貧弱狭小を思い切り知らされる。けれど、新たな興味と知る喜び、考える喜びは何ものにも代え難い。

西村氏とは、「掲載です」「読みました+感想少々」の簡単な文面の通信に終始したが、互いの要所の深いところでの交感を確認でき、それはそれぞれに自分のこれまでを顧み、今を知り、これからの標となったように思う。氏も度ごとの振り返りに、それを伝えてくださった。同時代に生きる作曲家とそういう形で同道できた喜びは、計り知れない。

突然にそれは、絶たれてしまったけれども。

日々、学ぶことは膨大だった。

その一つとしての、「祈り」について。

私は「曼荼羅(マンダラ)」(以下マンダラと表記)というものの深さを知らなかった。

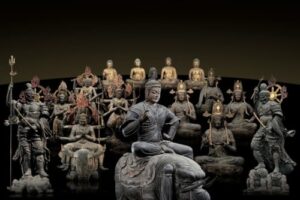

京都東寺は好きな寺院で、有名な立体マンダラ講堂でぼんやりするのが常だが、その意味などたいして考えなかった。

が、西村作品を追ううち、「マンダラ」が「祈り」の一つの究極の形だと思うようになった。

マンダラというとまず「図」が浮かぶし、一頃は癒しの塗り絵とかでちょっとしたブームになった。だが本来のマンダラとは、祈りの場、神との交感の場としての祭壇の「設営」であり、一夜で消えるものだった。

その原型は、紀元前1500年~1000年のインドの聖典『リグ・ヴェーダ』の宗教儀礼における祭壇の設置にまで遡る。屋外もしくは祭主の家近くに祭式のつど設営され、神々降臨の座とともに祭壇には供物、神聖な火が灯された。行祭僧がヴェーダの呪文を唱えつつそれらの供物を火に投じる。これは日本の密教の「護摩」につながるもので、同様の祭式は日本の神道にも見られる。

後世、日本密教での印可(師が弟子を入門させる儀礼)でのマンダラはこんなふう。

師弟2人が1週間かけ、人気のない場所で石や骨のかけらを除去、土地供養をし、弟子の心身清浄儀礼ののち、牛糞を塗って浄められた地面に墨打ちし、マンダラの外枠を地面に描く。ここでのマンダラは、中心の仏たちのいる部分は円で囲んであるものの、全体は四角。これは仏たちが居並ぶ宮殿を地面に写すもので、師弟は色粉、粒によって一晩で描き終えねばならず、出来上がったマンダラ図の前、あるいは中心に弟子を導き、師が印可を与えた。

ここにも古代人の祭儀の原型、その時々の祈願と設営・所作・行為それ自体がマンダラだという考え方が見受けられる。すなわち、「祈りの場」はその都度作られる、という流動性で、それは古代の人々が祈りというものに抱いていた心のありようではないか。

「祈り」を固定化することを、彼らは考えていなかった。そこに、祈りの本質への直覚がある。聖堂、神像などは人の心をたぶらかす装置となりうる。彼らはそれを知っていた。時代を超えて繰り返される宗教戦争は、人間の祈りの可視化・定型化・固定化・不変化・普遍化への止み難い欲望に基づく。

古代人はだが、生成消滅する生きとし生けるもの、森羅万象が発する時々の声に心身を傾け、その都度の祈りを形成、かつ消し去ることで、一つの呼応体験とする。そういう感覚を持っていたのではないか。

筆者が西村作品を音のマンダラと考えるに至ったのは、祈りの原型としての「今この時しかありえない祈りのありよう」というふうに捉えたからだ。

以前(2021年10月@神奈川県立音楽堂)、ブルーノ・ジネールのオペラ『シャルリー~茶色の朝』を見聞、そのトークセッションの際、ジネールが「芸術家とは常に抵抗する者のこと」と語ったことを思う。パネリストのやなぎみわは自身の携わる移動演劇形態について「いつでも店を畳んで逃げられるように」と述べた。

時々の、場所場所に威をふるう権力・大義・正義はうつろうもの。「奢れるもの久しからず」(『平家物語』)の真理は、古代から連綿と続く芸能本来に潜む底力を示す。

室内オペラ『清姫ー水の鱗』解読のため訪れた道成寺に展示された道成寺伝説分布図も教えてくれた。この伝説が東北から沖縄まで各地の伝承と混淆し庶民の芸能として今日に定着しているという事実。時の民はみな、権勢を横目に、このように自分たち自身の物語を生み出し、伝承する力を持っていたのだ。流れ歩く人々の蒔く伝承の種は、様々な形を取りつつその「核心」をも伝える。歴史を継いでゆくそれら伝承説話は、時代の衣装を纏いつつ、そこに諧謔を交えることで時代の闇をもあぶり出す。そういう力を持つ。権力の綴る「正史」でなく民の歌う「民詩」。

民を侮るなかれ。それを伝えるのが「芸」の力。

そうしてそれは流れゆき、可変性を持ち、だから根源的生命を保持し続けることができる「祈り」ででもあるのではないか。

先日、『声なきラガーマン』(東京新聞6/8朝刊)という一枚の写真を見た。明治神宮外苑の再開発計画への問題提起として発表された宇佐美雅弘の作品で、彼は長く『Manda-la』シリーズを撮り続けているという。中心に主人公を置き、マンダラ図のように周囲に人を配置、世界の本質を示そうとするもの。広島被爆者の8月6日朝と現在の再現作、南北分断のギリシャ系とトルコ系住民を集めての大作などがある。今回は再開発に異議があっても声に出せないラガーマンたち130人を集め、早朝の青山通り横断歩道青信号時1分5秒での撮影を5回以上繰り返し、作品にした。中央に主役ラガーマン、左に対話を求める市民たち、右に推奨組のヘルメット集団を配置だが、一見敵対に微妙な滑稽がある。斎藤幸平(東大総合文化研究科准教授)の「本気で変えようとする人が3・5%集まれば、社会は変えられる」という言葉が契機になったという。かつて事務所を構え外苑をよく走った宇佐美のモヤモヤを表現するべく設営されたマンダラ。その本質たる「祈り」が、そんな形でも継がれている、と思った。

私自身は「祈り」という言葉は好まない。

祈るだけならいくらでも誰でもできる。

あなたの幸せを祈る、世界の平和を祈るなどなど。

言葉だけでなく、何事かを実践せねば世界は変わるまい。

祈りに逃げ込む弱さ。

けれど、祈りこそが人としてなしうる最初で最後の行為でもあろう。

祈るほかない、という限界への向き合い方。そこから発するもの。

音楽の根源もまたそこにあるのではないか。

西村氏が最後に遺した作品コンセプト(演奏者へのメモ)より一部を記す。

「これは祈りの音楽である。終始チベットの風と[オン・マニ・パドメ]の心を忘れてはならない。生死は眼前にあり。」

(2024/6/15)