パリ・東京雑感|恋する鬼の神話を継承した『金色夜叉』|松浦茂長

恋する鬼の神話を継承した『金色夜叉』

Curious Admiration of Ogre as a Metaphor of Betrayed Women

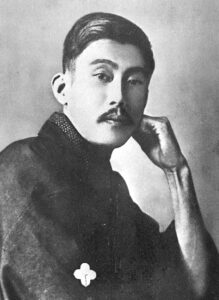

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

入眠の儀式とでも呼ぶのだろうか。若い頃から布団に入ると20分ほど本を読むのが習慣になってしまった。悪い夢を見ないために、日常の現実からなるべく遠い話が良い。たとえば、『千夜一夜物語』『水滸伝』……。江戸川乱歩は面白すぎて眠れなくなるリスク大。吉川英治も鎮静作用より覚醒作用が強いのでやめた。最近うれしかったのが、『金色夜叉』だ。「さあ、今夜はどう展開するのだろう」と、ワクワクしながら床に入り、悲恋物語なのに、ウキウキした気分で眠りに入れた。

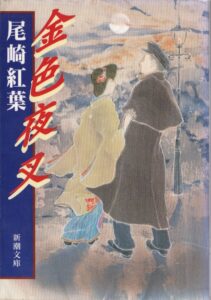

今は読む人まれな『金色夜叉』だが、(僕も100円でキンドルに取り込めるのでなければ読まなかった)、かつては二十数回も映画化されるほどの人気だった。昔の人は、この奇妙な恋愛小説のどこにそれほど惹かれたのだろう?

まず驚かされたのが、主人公貫一の怒りと憎悪の持続力だ。

15歳でみなしごになった貫一は、鴫沢家に引き取られ、ゆくゆくは娘の宮と結婚して鴫沢家を継ぐ約束になっていた。貫一は宮を愛し、宮も貫一を憎からず思っていたが、彼女は自分の美貌の値打ちを自覚し、貫一程度の「類多き学士風情」を夫に持つのではもったいない。「女は色をもて富貴を得べし」――美貌を武器に、はるか上の階層への上昇を狙うべきだと考えはじめた。そこに「芬々と香水の匂いがして、ダイヤモンドの金の指輪をはめて、殿様然たるなり」をした富豪、富山唯継が現われ、宮は貫一を捨ててダイヤモンド紳士と結婚する。

ふられた貫一はどうしたか? 将来が約束されたエリート校を中退し、人の生き血をしぼる高利貸しになる。困窮した借り手を脅して、強引に金を取り戻す。ときには、助っ人を頼んで待ち構えていた客に乱暴され、重傷を負うこともある。繊細な感受性を持つ貫一は、この冷血な仕事のために、「夥しく脳の疲るるとともに心乱れ」、怒り、悲しみ、苦悩する。年を経ても「彼の心は決してこの悪をなすに慣れ」なかった。

なぜ貫一は、世間に憎まれ、わが身をさいなむ仕事を選んだのか?――愛を失った苦しみを忘れるには、魂を別の苦しみによって痛めつけるほかなかったから。宮に裏切られた「失望と恨との一日も忘るる能わざるが為に」、別の強烈な苦悶を自らに課すことによって、愛の苦悶を自分の心から閉め出せると考えたのだ。

しかし、小説の最後まで貫一の「失望と恨」は変わらない。宮が愛のない結婚の不幸と失った愛の大きさに気付き、「唯もう一度貫一さんにお目に掛かって、この気の済むほど謝りさえ致したら、その場でもって私は死にましても本望なのですから」との思いで、貫一に謝罪の手紙を書き続けても、彼は一通も読まずに焼き捨て、恨み続ける。

さて、奇妙なのは、この恨みに凝り固まった冷血漢に対して抱く読者の共感だ。『金色夜叉』があれほど多くの読者を捉えてやまなかったのは、貫一が憐れでならないからだろう。彼の「恨み」には不思議な魅力がある。絶望的マゾヒズムは貫一の愛の苦悶の大きさを物語り、持続する恨みは裏返しされた永遠の愛にほかならない。

さて、奇妙なのは、この恨みに凝り固まった冷血漢に対して抱く読者の共感だ。『金色夜叉』があれほど多くの読者を捉えてやまなかったのは、貫一が憐れでならないからだろう。彼の「恨み」には不思議な魅力がある。絶望的マゾヒズムは貫一の愛の苦悶の大きさを物語り、持続する恨みは裏返しされた永遠の愛にほかならない。

貫一は、宮とのあいだに永遠の愛=愛のイデアを見た。それなのに、宮は「富」を「愛」より上に置くことで、「愛そのもの」を破壊した。宮がどれほど真剣に悔い改め、貫一への変わらぬ愛を告白しても、壊れた「愛そのもの」は取り戻せない。

はらはらしながら『金色夜叉』を読み進むにつれ、これはずいぶん理念性の強いめずらしい小説だと思い始めたが、そんな理屈はともかく、まず自分の心の動きに驚いた。非人間的なやり方で金を稼ぎ、恨みと憎しみにこり固まった貫一が、大好きになるのだ。「いいかげん宮を許してやれば良いのに、なんて意固地な」と呆れながらも、「恨み」から逃れられず七転八倒する貫一に、なにか崇高なものさえ感じた。

『金色夜叉』を愛したおびただしい数の日本人は、持続する「恨み」を通して「愛」の真実を読み取ったに違いない。――考えて見ればずいぶん不思議な心の動きだ。私たちの心がそんな風に動くのは、日本文学の伝統の中に、古くから『金色夜叉』的逆説が受け継がれてきたからではないだろうか?

『平家物語』には、夫に捨てられ鬼になった貴族の娘の話がある。嫉妬に苦しむ女は、貴船神社に七日籠って、「私を生きながら鬼にして下さい。妬ましい女をとり殺すのです。」と祈る。ひどく物騒な願いに対し、神さまは「人を殺してはいけない」などと野暮なことは言わないで、「哀れな女」に大いに同情する。明神様のおかげでめでたく鬼になった女は、妬ましい女を殺しただけでなく、女の親族、自分に冷たい男らまで思いのままに殺しまくる。

一夫多妻、妻問婚時代の女は、多かれ少なかれ嫉妬に苦しんだのだから、鬼になって妬ましい女どもを抹殺するヒロインに、秘かに喝采を送ったに違いない。そんな女性の気持ちを深く理解したのだろう、貴船大明神は、鬼になりたいという女の祈願に対し「誠に申すところ不憫なり」と、同意を与えたのである。

中世の能の中で、鬼になったこの女の「哀れ」が一段と掘り下げられる。能『鉄輪(かなわ)』の主人公は、夫を奪った女の殺害をはかるのではなく、自分の夫に復讐するために鬼になる。ところが、すやすや眠る夫の枕元に立つと、急に懐かしさと恨めしさがこみ上げて、その思いを歌い上げないでいられない。

捨てられて、

捨てられて、思ふ思ひの涙にむせび、人を恨み、

夫をかこち、

ある時は恋しく、

又は恨めしく、

起きても寝ても忘れぬ思ひの、因果は今ぞ白雪の消えなん命は今宵ぞ。いたはしや。

こんなしんみりした追憶にふけったのでは、とても人殺しは出来ない。「消えなん命」と殺意を表わしながら、すぐそのあとに「いたわしや」と、哀切の叫びが続く。この一段、馬場あき子が見事に読み解いている。

捨てられた怨み、離れて生きる恋しさなどを、つくづくとつらね口説いたのち、やっと「白雪の消えなん命は今宵」と急迫して迫りながら、その一瞬、怒濤のような愛がかえって来て、「痛はしや」と、急転して涙をあふれさせざるを得ない。鬼となって生殺与奪の力を得たその両の手を垂れて、女は夫の枕頭にしみじみと泣くのである。その時、殺意を宿した手はふいに抱擁のあたたかさを思いおこし、(鬼を撃退する祈祷の)御幣に在る守護神の責めに怖れをなす以上に、女は混乱するみずからの愛の行方に困じはてたのではなかろうか。(馬場あき子『鬼の研究』)

鬼は恐ろしい悪であったが、最も同情すべき不幸の姿でもあった。不幸が、限界を超えると、人は鬼になる。日本人の心は、鬼の中に底知れぬ悲しみを読み取ってきた。尾崎紅葉は、そのユニークな日本的感受性に訴える<人=鬼>を継承したと考えるのは見当違いだろうか? 貫一は明治30年の鬼なのだ。

しかし、紅葉の鬼は、金を貸した相手に冷血なだけで、女に復讐する気はまったくない。怨みを晴らす具体的目標がないのだから、貫一の怨みは内向し、終りがない。古典的鬼物語は復讐の場面にクライマックスが置かれるが、『金色夜叉』は、長い年月、自分をさいなみ続ける、底知れぬ鬼の悲しみの持続がテーマである。

『金色夜叉』を読んでまっさきに連想したのは『道成寺』だ。失恋して怨むのが『道成寺』は女、『金色夜叉』は男と違いがあるけれど、どちらも、ひたむきな恋が放射する悲愴美を備えている。

能や歌舞伎の人気演目になったうえに、寺でこの物語の絵を掲げて説法する伝統まであった。画家にとっても創造力を刺激する物語なのだろう、小林古径をはじめ多くの画家が描いている。日本人の琴線に触れる、「愛の神話」といっても大袈裟ではない。

『今昔物語』の伝える『道成寺』物語はこうだ。

熊野に参る僧が、牟婁で人の家に泊まる。家の女主人が僧の美しいのを見て、夜中に僧のもとに忍び寄り、求愛する。ところが、僧は「宿願があるので、禁欲しなければならない」と口実を作り、「熊野にお参りした帰りに寄って、あなたのおっしゃるようにしましょう」と、約束する。

女は、僧を恋い焦がれ、いろいろに準備して待つが、僧は女を恐れ、別の道を通って帰ってしまう。僧が逃げたと知った女は、音もなく部屋に籠りまもなく死ぬ。召使いたちが悲しんでいると、部屋から9メートルの毒蛇が出てきて、熊野から帰る道を走っていった。僧は人から「9メートルの大蛇が野山を疾走している」と聞き、道成寺に逃げ込む。寺の僧たちは彼を救うため、鐘を取り下ろし、僧を鐘の中に隠す。

やがて大蛇が門を乗り越えて寺に入り、鐘楼の扉を叩き破り、鐘をぐるぐる巻きにした。僧たちが恐る恐る見ると、毒蛇は両目から血の涙を流し、首を持ち上げて舌なめずりして、元の方向に走り去った。

灼熱した鐘に水をかけて、取り去ってみると僧は焼かれて骨も残らず、わずかの灰があるばかりだった。

文字通り灼熱の恋の炎に焼き尽くされる美しい僧。部厚い青銅の鐘をも溶けよと巻きついた蛇身を燃え上がらせる情念。荒々しい「道成寺」の鐘のシーンに神話的崇高さを感じてしまうのはなぜだろう?

突拍子もない連想に聞こえるかもしれないが、鐘の中の焼死の場面と、「トリスタンとイゾルデ」の最後のシーンを並べてみたくなる。いま息絶えたトリスタンの遺体を凝視するイゾルデの絶唱「世界が息する/巨大な波動のなかに/おぼれ/のみこまれ/意識を喪失する/至高の歓喜」(ワグナー『トリスタンとイゾルデ』)。目の眩むような神秘的愛の賛歌である。

よく言われるように、ヨーロッパの恋愛の根源的神話が『トリスタンとイゾルデ』であり、この神話の影響下に『クレーブの奥方』『谷間の百合』『赤と黒』をはじめとする不倫関係の悲劇的恋愛をめぐる傑作が生まれた。

日本にも『トリスタンとイゾルデ』にくらべられる恋の根源神話があっただろうか?もしあったとしたら、『道成寺』以外に考えられない。

馬場あき子は『道成寺』を論じた後、中世の蛇=鬼についてこう書いている。

<生きながら鬼になる>とは、いわば<愛の正身(むざね)>をみせたことなのである。そして、このように神であり鬼でもある正身の愛をもって、世の秩序に順応した人間の愛に交わることはできないのである。(馬場あき子『鬼の研究』)

<愛の正身>とは愛のイデア、愛そのものと言い変えても良いだろう。それは神的な愛であり、人間世界にそのような愛を持ち込むと相手を焼き殺すことになりかねない。馬場あき子が、「神であり鬼でもある正身の愛」と呼んだように、残酷であり崇高でもある愛。それが日本の愛の根源的神話の指し示すところだ。

『金色夜叉』があれほど多くの人に愛されたのは、神=鬼の愛の神話を、荒々しい資本主義勃興期の物語として、忠実に継承したからだろう。宮が命を削って書いた謝罪の手紙を読まずに焼き捨て続けた貫一の心は、古典的鬼=蛇の冷酷と哀切を受け継いでいる。

貫一への愛と悔恨で憔悴した宮は、遺言のつもりで長い手紙を送る。貫一はなぜか初めてその手紙の封を切る。読み終わっても、長大な巻物のような手紙は貫一の体に絡みつく。

やや慌てたりげに左肩より垂れたるを取りて二つに引き裂きつ。さてその一片を手繰らんとするに、長きこと帯のごとし。好きほどに裂きてはかさね、かさぬれば、皆積みて一冊にもなりぬべし。

かかる間も彼はおのずと思ひに沈みて、その動かす手もたゆく、裂きては一々読むかとも目をこらしつつ。ややありて裂きをはりし後は、あだかもはげしき力作につかれたらんやうに、弱々と身を支へて、長きうなじを垂れたり。

されど久しきにたえずやありけん、にはかに起たんとして、かの文殻のおきたるを取上げ、庭の日陰に歩みいでて、一歩にひとたび裂き、二歩にふたたび裂き、木間に入りては裂き、花壇をめぐりては裂き、留まりては裂き、行きては裂き、裂きて裂きて寸々になしけるを、又引きねぢりては歩み、歩みては引きねぢりしが、はや行くも苦しく、うしろ様にと有るもちのきに寄り添へり。(尾崎紅葉『新続金色夜叉』)

死に行くあわれな宮に一言「愛している」と言ってやりたい心と、もし宮を許せば、「愛」への裏切りを認め、「愛そのもの」を壊すことになると恐れる気持が、貫一の中で激しく闘い、疲れ果てて木により掛かって呆然とする。神であり鬼でもある愛に生きることのかなしさをこれほど生々しく描いた小説が、明治前半の日本では可能だったのだ。

『金色夜叉』は明治30年から38年まで断続的に書き続けられたが、完成できずに紅葉は死んでしまった。遺稿断片を整理した研究者によると、「宮は発狂し離縁される。貫一は心が解けて宮を引き取り、高利貸しもやめる」構想だったそうだ。『道成寺』の結末が、「僧と姫は来世で夫婦となり、さらに法華経の功徳で天界に上げられる」のと同じ道徳的配慮。でも、手紙を裂いては又裂き、引きねじる、あの鬼気迫る場面の後に、どんな結末を書き足すことができただろう?

(2024/05/15)