小人閑居為不善日記 |濱口竜介という「悪」が存在する——《悪は存在しない》と《オッペンハイマー》|noirse

濱口竜介という「悪」が存在する——《悪は存在しない》と《オッペンハイマー》

Text by noirse : Guest

※《悪は存在しない》、《CURE》、《カリスマ》の結末に触れています

1

《悪は存在しない》を見た。《ドライブ・マイ・カー》(2021)でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞した、濱口竜介の新作だ。

《悪は存在しない》を見た。《ドライブ・マイ・カー》(2021)でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞した、濱口竜介の新作だ。

主人公は便利屋の巧で、まだ小さい娘の花と山で暮らしている。巧も地元の住人も、都会からかけ離れた環境で暮らすことに満足していた。そこに東京の企業が乗り込んできて、グランピング場建設の説明会を実施する。コロナ助成金目当ての計画で、ずさんな管理体制に抗議する住人を前に、担当者たちも心を動かす。彼らは地元住人の説得のため、あらためて巧に相談を持ち掛けるが、担当のひとり高橋は山の生活に憧れるようになり、施設の管理人として働くので手を貸してほしいと申し出る。ところがそこで、花が行方不明となり——。

本作はヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。これで濱口は日本では黒澤明以来2人目となる、アカデミー賞と三大映画祭で主要賞を受賞した監督となった。評価された理由には、綿密に組み立てられた演出設計や見る者を飽きさせない脚本技術に加え、いわゆる「衝撃の結末」も大きく寄与していることだろう。山中で危機に晒された花を見つけ、駆け寄ろうとした高橋を巧は捕まえ、首を絞め落としてしまう。花や高橋がどうなったのかは曖昧に、観客に判断を委ねたまま、映画の幕は降りる。

自然には人智の及ばない領域がある。自然が人に危害を加えたとしても、人間社会とは異なるルールが動いているだけで、そこに悪意があるわけではない。濱口監督はそういった考えのもと、タイトルを思い付いたらしい。

自然が悪ではないというのはよく分かるが、人間はどうだろう。環境破壊に繋がる計画を進める立場でありながら山の生活に入り込もうとする高橋は、軽率で信用できないかもしれないが、悪とも言い切れないだろう。

娘を助けず高橋に暴力を振るう巧は、倫理的には責められるだろうし、罪にも問われるかもしれない。だが自然の中で生活する限りはその摂理に従うという彼なりのルールに基いた判断なのだとすると、自然に悪意がないのであらば、同じように悪ではないのかもしれない。そうすると、自然の側に立つ巧を、人間側の都合で一方的に悪と決めつけることも難しい。

それでも実直で面倒見のいい巧が取る意外な行動に観客は戸惑うだろう。うまく整理が付かず、この映画を問題作だとジャッジするかもしれない。けれど判断を観客に任せるオープンエンドは、環境問題を扱った作品としては平凡でもある。

自然は大切だ。けれども自然を破壊しなければ人間は生きていけない。ではどうすればいいのか。SDGsを巡る状況を鑑みても、この問題に簡単な結論などないのは誰でも分かることだ。たとえば環境破壊を扱った《風の谷のナウシカ》や《もののけ姫》、《平成狸合戦ぽんぽこ》などのジブリ作品は、どれも判断を保留する結末を迎える。《悪は存在しない》のような結末は、いわば定石だ。

そもそも高橋のキャラクター付け自体が安易だろう。高橋という信用できない人物が制裁を加えられても、この性格ではしょうがない、巧にも一分の理がある、巧が悪いわけではないと解釈できる余地が生じていて、結果作品の主題がブレてしまっている。本来高橋は、もっと信頼に足る人物にすべきだった。

もし高橋が信用できる人物だったならば、映画の結末はもっと受け止めにくい、よりグレーな領域に突入していただろう。現状の映画は巧に甘くなっており、その点で半端に感じてしまう。

けれども高橋の扱いが半端なのは、制作側からすれば分かり切ったことだったはずだ。では何故高橋はそう描かれてしまったのだろうか。その理由を、濱口竜介という監督の問題として求めることができる。

2

ここで《オッペンハイマー》(2023)を振り返ってみたい。「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーの伝記映画で、監督は《ダークナイト》(2008)や《インターステラー》(2014)のクリストファー・ノーラン。今年度のアカデミー賞で最多7部門に輝くなど高く評価されているが、日本では賛否両論だ。

ここで《オッペンハイマー》(2023)を振り返ってみたい。「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーの伝記映画で、監督は《ダークナイト》(2008)や《インターステラー》(2014)のクリストファー・ノーラン。今年度のアカデミー賞で最多7部門に輝くなど高く評価されているが、日本では賛否両論だ。

批判のひとつに、原爆被害の描写についての意見がある。劇中では広島や長崎での被害を表す映像は一切出てこない。作品はもちろん反原爆の立場を取るが、被害について触れないのならば、その脅威をちゃんと伝えられたとは言いにくい。

そういった意見に対しノーランは、これはあくまでオッペンハイマーの視点で描かれたものであり、彼は現地に赴いたことはないので映像化もしなかったというふうに答えている。どうにも言い訳じみているがそれはいいとして、では被害の実態を映像にする覚悟もないのに、何故ノーランはマンハッタン計画を映画化しようと思ったのだろう。

スピルバーグを参照してみたい。ユダヤ人のスピルバーグがメガホンを取った《シンドラーのリスト》(1993)は、反差別のメッセージを貫いた傑作だとは思うのだが、一方でゾッとするほどの暴力に溢れたバイオレンス映画でもあった。

スピルバーグを参照してみたい。ユダヤ人のスピルバーグがメガホンを取った《シンドラーのリスト》(1993)は、反差別のメッセージを貫いた傑作だとは思うのだが、一方でゾッとするほどの暴力に溢れたバイオレンス映画でもあった。

日課をこなすようにためらいなくユダヤ人を殺して廻る収容所所長のアーモン・ゲート。手違いで収容所に送られてしまったユダヤ人に笑顔で死のメッセージを送る幼い子供。たいした理由もなく突然処刑を宣告されるが、銃の不具合で何度引き金を引いても弾が出ず、そのあいだずっと死を待ち続ける男。バイオレンス作家としてのスピルバーグの才能はファンにはよく知られていて、反戦を謳う《プライベート・ライアン》(1998)やパレスチナ問題を背景にした《ミュンヘン》(2005)などは、真面目なテーマに基づいた作品でありながら、実情は血と暴力に塗れたバイオレンス映画としか言いようがない。

しかし真面目なだけの監督が撮った反戦映画はたいていつまらないと相場が決まっている。戦争や暴力というものは、どれだけ恐ろしいものなのかが伝わって、はじめて恐怖を実感するものだ。スピルバーグは本心から戦争や暴力を嫌っているのだろうが、その才能は暴力を描いたときに最も輝く。

しかしこれはスピルバーグのみの問題ではなく、観客も同じだ。戦争も暴力もご免被りたいが、せっかく映画館に来たのならばきれいごとだけの作品など見たくないし、非日常的な刺激やスリルを味わいたい。そうしたいいかげんさこそ人間らしいものだし、その矛盾を誤魔化さず全力で作品に結実させるから、スピルバーグは優れた監督なのだ。

3

ノーランについても同じことが言えるだろう。《メメント》(2000)や《インセプション》(2010)を見るとノーランが死や破滅に取り憑かれているのは明白で、《ダークナイト》でもバットマンよりヴィランのジョーカーのほうが魅力的に描かれている。

オッペンハイマーもまた破滅に魅入られている。原爆の脅威に関しては誰よりも理解していたし、確率はとても低いものの、核分裂の連鎖反応により世界が破滅する可能性があることも危惧していたが、それでも計画を止めようとはしなかった。戦後、水爆開発に反対したために糾弾されるオッペンハイマーの姿は、《ダークナイト》で迫害され苦悩するバットマンと重なるが、一方で彼は破壊を夢見るジョーカーでもあった。

スピルバーグと同じように、ノーランもまた、オッペンハイマーが生み出した圧倒的な力に惹かれていたはずだ。巨額の予算を自由にできる映画監督で、《メメント》、《ダークナイト》、《ダンケルク》(2017)などで悪やバイオレンスを描いてきたノーランが、史上最大の暴力である原爆を映像化するというのは、理解できる話だ。

けれども原爆というテーマを扱う以上何処かでブレーキをかけなくてはならず、その線引きが広島・長崎で行われたのだろう。本当は「その先」を映像化したいと欲望しつつも果たせなかった、そうした半端さは映画にも表れていて、物語のピークと言えるトリニティ実験のあとも長々と続く聴聞会のシーンは明らかに弛緩していたし、工夫のない正論で終わるラストも腰が引けていて、どうにも抜けの悪い作品というのが正直なところだ。

しかしこれもまたノーランだけの問題ではない。少なくない観客がバイオレンス作家としてのスピルバーグを求めて映画館に向かうのと同じように、原爆には反対しつつも心の何処かで、映画の中くらいは圧倒的な恐怖を味わいたいと期待していた観客が、少数ながらもいたのではないか。

ノーラン作品は過去が鍵になることが多く、基本的に内省的で、《オッペンハイマー》もまた徹底的に内省の映画だ。オッペンハイマーは自らの罪に苛まれ、糾弾に半ば甘んじているフシがある。そして観客もまたオッペンハイマーに同調し、仮に暴力に惹かれたとしてもそれは間違いだったと自省し、免罪符を得たかのような気持ちで映画館を後にする。そして《オッペンハイマー》を批判するのだ。ここには被爆地の実態がない、反省が足りないのだと。

4

《悪は存在しない》と《オッペンハイマー》もまた似ている。《悪は存在しない》の観客の大半は濃淡はあれど都会や街の住人のはずで、日常的に山で水を汲んだり薪を割って生活しているという人は少数だろう。しかし観客は巧の立場となって高橋を裁く。本当は裁かれるべき高橋の側にもかかわらず、だ。

これもまた、環境破壊やエコロジーをテーマにした作品にはよくある光景だ。人間は環境を破壊する側に立つしかないが、たとえばジブリ作品を見るときは、ナウシカやタヌキの側に立ち、自然を破壊する人間を批判視するだろう。しかしそれは責められないし、映画を見ているあいだは自然の側に立ってもらい、少しでも環境問題に関心を持ってなおかつ気持ちよく映画館を出てもらう、そのような錯覚を与えるのが娯楽映画というものだ。

《悪は存在しない》もそのように作られている。いや、自然の側に立つ巧の手を血で汚している分、より計算されている。観客は自分の手が汚れたように感じて、決まりの悪い思いを抱き、《悪は存在しない》を一歩踏み込んだ問題作として評価するだろう。

しかし、前述した通り、巧は都合よく仕立て上げられている。彼も人間であるゆえ、どれだけ自然に寄り添おうとも、人間社会の側に立つ者であるのは変わりない。しかしさも自然の代弁者のように振る舞い、何の罪もない高橋に罰を下すのは、ただの思い上がりだ。にもかかわらず高橋を信頼できない人物として描き、巧を信頼できる人物として演出するとなると、どうしても都合よく設計されていると感じる。

巧とオッペンハイマーは同じだ。どちらも人間を超越した地位に立とうとし、力を振るってもいいと錯覚した者なのだ。「悪は存在しない」という言葉は、オッペンハイマーにこそふさわしいタイトルではなかったろうか。

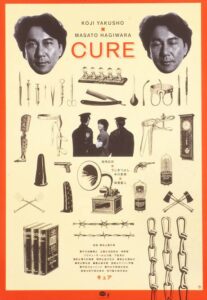

藝大で濱口が師事した、黒沢清という監督がいる。彼の代表作《CURE》(1997)や《カリスマ》(1999)の主人公は、超越的な体験を経て、人間に罰を下す裁定者に変貌する。一種超人思想に近い映画だが、俳優との密なコミュニケーションや、対話や議論をふんだんに用いる濱口映画はそうした超越的な志向とは真反対で、そうした姿勢がかつてないほどリベラルであることを求められる、現在の映画界で評価されるのだろう。師弟の作風は一見似ていないように感じられる。

藝大で濱口が師事した、黒沢清という監督がいる。彼の代表作《CURE》(1997)や《カリスマ》(1999)の主人公は、超越的な体験を経て、人間に罰を下す裁定者に変貌する。一種超人思想に近い映画だが、俳優との密なコミュニケーションや、対話や議論をふんだんに用いる濱口映画はそうした超越的な志向とは真反対で、そうした姿勢がかつてないほどリベラルであることを求められる、現在の映画界で評価されるのだろう。師弟の作風は一見似ていないように感じられる。

しかし《ドライブ・マイ・カー》を振り返ると、加害側になり得る男性性を、主人公の舞台演出家という職業に重ねていたことに気付く。舞台演出家というのは、当然映画監督たる濱口自身をある程度投影しているのだろう。つまり《ドライブ・マイ・カー》は、「優位に立つこと」に自覚的な濱口が、如何にしてその重荷を下ろせるかに腐心する、そういう作品でもあったということだ。

しかし《ドライブ・マイ・カー》を振り返ると、加害側になり得る男性性を、主人公の舞台演出家という職業に重ねていたことに気付く。舞台演出家というのは、当然映画監督たる濱口自身をある程度投影しているのだろう。つまり《ドライブ・マイ・カー》は、「優位に立つこと」に自覚的な濱口が、如何にしてその重荷を下ろせるかに腐心する、そういう作品でもあったということだ。

しかし濱口の本質は、そうした民主主義的な運営にはないのではないか。彼の中には黒沢譲りの超越への憧れがあり、それを直視しないために、必要以上に対話を重視しているのではないか。研ぎ澄まされたショットで構成された《悪は存在しない》の中で、唯一最後の暴力シーンだけ迷いを感じたのだが、それは濱口が自分の中の暴力性を自認できていないしるしではないのか。濱口の中には「悪」は存在していて、それを抑圧しようとする理性との引き裂かれが、作品に緊張感を与えているのではないか。濱口は秘められた大きな力を隠していて、けれどもそれを吐き出すことにためらっているのではないだろうか。

(2024/5/15)

—————————-

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中