五線紙のパンセ|疑わしい音楽(3)|池田拓実

疑わしい音楽(3)

Text by 池田拓実(Takumi Ikeda)

あらゆる事物は何らかの目的を持っている、という目的論によって我々の思考は支配されていると言っても過言ではない。何のために音楽はあるのかなどという問いが事あるごとに持ち出されるのもそのためだろう。

あれこれいじくり回すこと、ティンカリングとは非目的論的な活動である【Resnick & Rosenbaum 2013】。科学実験のように予め設定した計画に従うのではなく、恐らくは子供らがそうするように、まずは明確な目標や目的を持たずに素材をいじくり回し、試行錯誤を重ねる中で、何らかの発見や知見に到達することがティンカリングの要諦であり方法論である。

筆者自身のこれまでの制作や音楽実践を振り返ると、結果の見通しを立てない試行錯誤といった性質のものが複数存在することに気付く。これらの試みについて、筆者はこれまで「音楽の誤用」と呼んできた。言い換えれば音楽に見せかけた別の何か、音楽であるかどうかも疑わしいものを目指すことである。

音楽に見せかけた別の何か、ということで、そこには筆者が実現したい音響や音楽的イメージというものはほとんど存在しないか、あっても副次的要素にとどまる。制作の過程で、然るべき状態に向けて音響を操作、配置するという個々の局面においては、局所的に音響的イメージが働くこともあるが、制作の主たる動機は、音響的イメージの具現化と言うよりは、やはり音を媒介として思考することにある。

音楽の誤用は音楽そのものに対するティンカリングとも言える。音楽とは何なのか、結局のところはよくわからないので、それを分解したり部品を入れ換えてみたりするという具合である。それで何が得られるという確証もない。ただ音楽が何であるのかがわからないということのみが原動力である。

・電力音楽

作曲家の木下正道、チェロ奏者の多井智紀と共に、2011年より筆者が活動する「電力音楽」は電気機器による即興演奏グループである【Ftarri】。元々は現代音楽の分野で活動する三人であるが、「演奏とは何か」を追求した結果、電気機器による即興演奏に辿り着いたという経緯を持つ。三人とも本来は楽器とは見做されない電気機器類を用いて演奏を行う。

私見では、このグループの特徴とは大音量の電子音や即興性ではなく、三人が三人とも「思った通りに音が出せない」という点にある。それは発音のタイミングと出音それ自体についての二つの問題を含む。木下の演奏機材はミキサーによるフィードバック回路とエフェクターが複雑に相互作用しており、セッティングに対する習熟の度合いにもよるだろうが、所望の音色を直ちに正確に呼び出せるというものではなさそうに見える。

多井の演奏機材は自作電気楽器にジャンク基板を組み合わせたものである。剥き出しの端子にワニ口クリップケーブルを接続したりするが、当然ながらその接続は不安定であり、さらにジャンク基板を接続することで、どうすれば音が出るのかすら毎回やってみなければわからないといった様相を呈する。

筆者の演奏機材は一定せず、コンピュータ以外にピエゾピックアップを用いる場合や、コンピュータを使わずテーブルトップギター(エレクトリックギターを机上に置いて演奏する)だけの時もある。演奏用のプログラムもほぼ毎回の如く作り直しており、非効率的極まりない。

木下多井両名と比較すると、筆者の演奏機材はタイミングのコントロールは比較的容易と考えられるが、気を抜くとすぐに他の二人の音に埋没して自分の演奏を見失う。彼らの機材が発するストレートな音に比べて、コンピュータの出音は線が細くなりがちである気がする。こうした状況において、例えば音量等で物理的に対抗するようなことが果たして正しいのか、あるいは何らかの他の方法を検討すべきか、などの試行錯誤が毎回の演奏で求められる。

さらにこのような状況下で、電力音楽は単にそれぞれが演奏するのみならず、アンサンブルの成立を目指すという難題に取り組んでいる。基準となるテンポやリズム等があるわけではないので、筆者は電力音楽におけるアンサンブルを「互いの音をよく聴くこと」とかなり単純化して解釈している。アコースティック楽器による合奏の場合は、当然に音源(楽器)は物理的に分離しており、また個々の楽器の音色の差異は明確であるので、互いの音を聴くことは比較的容易であろうと考える。

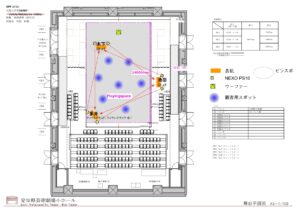

電気機器による合奏の場合は、個々の音色の差異が明確ではない上、同じPAスピーカーから出力することで個々の音ないし演奏の判別が時折困難となる。極端な場合には互いの信号が干渉を起こすこともある。加えて想定した音色やタイミングで音が出ないとなると、事態はさらに深刻さを増す。そのため電力音楽では、PAシステム上で極端な左右定位を行ったり、奏者一人につき1系統としてPAシステムそのものを空間的に分離したりすることもある(例えば愛知県芸術劇場『サウンドパフォーマンス・プラットフォーム2019』)。

とはいえ空間の音響エネルギーが飽和状態に達すると、単に聴くということすら困難に陥る。この場合は聴くことの放棄や、演奏以外の行為への移行という手も考えられなくはない。識閾下に働きかけるような効果によって場の空気に影響を及ぼすということも、条件が整えば可能だろう。improviseの語源を見ると「前もって見ることなく」とあり、予想外の状況にその場で対処するという意味合いを感じる。どのような状況にあっても即興それ自体が不可能になることはない。

・ウォルフの『石』

電力音楽の活動開始に先立つ2009年、作曲家の鈴木悦久と筆者は足立智美企画のコンサート『音楽と集団、クリスチャン・ウォルフ』(アサヒ・アートスクエア)にてクリスチャン・ウォルフ『石』【Wolff 1969】を演奏した。

『石』の楽譜はテキストによる指示であり「石で音を作れ、石から音を引き出せ」で始まる。「様々な大きさ、種類および色(の石)を使って」と続くが、奏法に関する簡単な示唆を除いて、具体的にどのような音響にするとか時間指定などの記述はない。石は楽器と比べると大概どこでも手に入る上に、単に音を出すだけならば練習なしで誰でも演奏できそうである。ただし一つの石から多様な響きを引き出すとか、音楽らしきものを演奏するということになると途端に難問と化す。

筆者の記憶では、鈴木と筆者は『石』の演奏に際して二つの取り決めを行った。一つは相手の演奏に反応せず、独立的に演奏すること。もう一つは、音を出すことを目的としないこと。言い換えれば、石を楽器のように演奏せず、石を使って音を出す以外の行為に終始することである。

二つ目の取り決めは「石で音を作れ」という作曲者の指示にいきなり反するように思える。恐らくは石を楽器として扱うことで、石に既存の楽器のイメージを投影してしまったり、出音の質にとらわれたりすることで、却ってパフォーマンスの可能性が狭まると考えたためである。あるいは「石から音を引き出す」という部分を「石そのものに語らせる」と飛躍した可能性もある。意図的に鳴らした音よりも一連の行為の中で偶発的に鳴る音の方が、石に内在する「本来の」音に近いと言うこともできよう。

実際の演奏で筆者は、大きなものでは25cm程度の大きさになる十数個の石を使って、転がす、積み上げて崩れるに任せる、他の石の上でスピンさせる、空中に投げ上げて受け止める、小石を投げつける、大きさや色の順に並べ替える、などといった行為を行った。鈴木の演奏は、金属的な響きで知られる讃岐岩(サヌカイト)の大きな板状の石片に石を積み重ね、下の石片を持ち上げたり傾けたりする、というようなものだったと思う。だが筆者は自分の演奏に集中していたため、それ以外の記憶は曖昧である。テキストの最後には「何も壊すな」とあるが、演奏開始から早々に筆者の石の一つが割れたと記憶する。

実際に演奏してみると、音を出すという明らかな目的を外した状態で、即興的に行為を継続することは想像以上に難しかった。目的を設定すると目的の範囲内の行為しかできなくなるが、為すべきことが明らかであるので迷いは生じない。逆に目的がない状態とは目隠しをして歩くようなもので、そのこと自体が迷いや不安を引き起こす。

運動競技などと同様に、即興であるからこそ事前の練習は必須と言える。「手札」を幾つか用意しておくという意味もあるし、時に頭の中をリセットするなど、迷いや不安、閉塞感を回避するための心構えを身につけるという意味もある。練習のし過ぎが却って閉塞感を招くこともあり得るが、いずれにせよ全く練習をしないということはない。ここで言う練習とは、演奏家が演奏能力を維持するために日々行う基礎練習とは恐らく性質が異なる。一定時間を満たすことがパフォーマンスであるとすれば、いかにして時間を満たすのかを考える練習とも言える。

ところで前述の二つの取り決めに加えて、筆者が自身に課したこととして、事前に他の演奏者による『石』の録音を聴かない、というものもあった。録音の真似は避けたいが、録音とは別の事をするということもまた録音の影響には違いない。既存の演奏からのあらゆる影響を避ける意図があったが、公演後にとある録音を聴いて、詳細は省くがやはり聴かなくて正解だったと思った記憶がある。

・『テーブルの音楽』

鈴木と筆者による『石』の演奏は、自覚的に非目的論的な演奏だったと言えるが、筆者にとってこの『石』の演奏経験は現在に至るまで決定的な影響を及ぼしている。音楽の誤用はその一つだが、次の例は音楽の誤用の作品化とも言える。

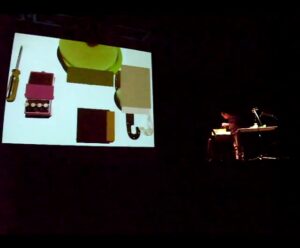

『石』の演奏から間もなく、第4回AACサウンドパフォーマンス道場(愛知県芸術劇場)にて筆者は『テーブルの音楽 Table Music』(2009)を発表した[VIDEO_1]。本作は自作自演のパフォーマンス作品であり、演奏システムは次のようなものである。舞台上に置かれたテーブルにはピエゾピックアップを取り付け、テーブル上の音を捉えるコンデンサーマイクと併せてコンピュータに音声入力する。テーブルの上方からはウェブカメラで俯瞰映像を取得、画像解析によってテーブル上の物の位置、色、大きさを判別する。

演奏者は専らテーブルの上に物を置いたり、積み重ねたり、取り去るなどして演奏を行う。筆者が演奏に用いた物は日用品など、ほぼ全て楽器以外のものだった。テーブルの上に物を置くと接触音が直ちにサンプリングされ、テーブル上の物の位置、色、大きさに応じて変調加工の上、再生される。テーブルの俯瞰映像と画像解析の様子は舞台上のスクリーンに投影される。演奏システムの側では、パフォーマンスとは無関係のスケジュールで場面転換を行い、演目の時間的持続を形成する。

公演に先立つプレゼンテーションにおいて、筆者は本作の意図として、モニターに隠れて何をやっているのかよくわからないと評されがちなラップトップ演奏を可視化することを挙げた。本作は表題に音楽を掲げつつも見られることに重点があり、言わば録音しても意味をなさない作品であった。

本作は『石』の演奏経験からの影響が明らかである。物を置く、積み重ねる、取り去るなどの演奏法は、テーブル上の出来事のみを切り取れば、音を出すという明確な目的を持たない日常的な行為に他ならない。他方、一連の行為から音楽と映像を生成するのはコンピュータを中心とする演奏システムの側である。演奏者は行為に徹し、音楽演奏の部分はコンピュータに全面的に委譲することで、舞台上のパフォーマンスから音楽の演奏という目的を排除することが本作の真の意図であったと言える。このことが理解されないと、わざわざややこしいシステムを拵えてよくわからない音楽らしきものを演奏している、という誤解が生じる。

あくまで内心における出来事ではあるが、実のところ筆者は生成される音楽や映像をほとんど気にかけることなく、テーブル上の一群の物を使って——言語化が困難であるか、完全に無意味と思われる行為も含めて——何が可能なのかを試行し続けた。それらの行為だけを見れば、そこに明らかな意図や目的は見出せない筈である。言わばあからさまに無目的な行為を舞台に乗せることが本作の意図であり、演奏システムはそのための言い訳として付加されたとも言える。つまり本作こそは音楽に見せかけた別の何かであり、音楽の誤用である。

ところで本作はAACサウンドパフォーマンス道場の公募作品だったが、サウンドパフォーマンスとは果たして何だろうか。主催者によれば「音を使ったパフォーミング・アート」「ジャンルの形にとらわれない新しい表現」とされる【AAC】。筆者はサウンドパフォーマンスを、現実の音や音の概念に関する様々な行為と解釈している。この場合、現実の音響が存在せずともよく、過去の出品作の中には実際に想像上の音や音の不在を扱う作品もあったと記憶する。このような挑戦的な企画が、公立の文化施設において2006年から現在まで継続していることは類い稀なことである。

・音楽的手続き

『The Wug』(2018-)は「音楽的手続き」を標榜する不定期のコンサートシリーズである。音楽的手続き(Musical Procedure)とは、いわゆる作曲と即興の二分法に対する第三極として筆者が構想したものである。通常、音楽的手続き作品とは記譜された音楽であるが、指示の一貫性と演奏される音響の恣意性を併せ持つ。実現すべき音楽的イメージが存在しない、または副次的要素にとどまるため、音楽というよりは手続きであるという意図から(手続き的音楽ではなく)音楽的手続きと命名した。

通常の作曲作品では演奏すべき音が記譜されているのに対し、音楽的手続き作品においては演奏の方法や曲の概要など、音楽を形成するための手続き——プログラム、アルゴリズム、仕様書などと言い換えることもできる——が可能な限り簡潔に記され、演奏者はそれらの手続きを書かれた通りに実行する。文章と併せて一連の記号や、不完全な楽譜、動画や音声による指示を与える場合もある。記号等に従って実際にどのような音を演奏するかは演奏者に委ねられる一方で、記号等の解釈に関する規則は厳守される。

例えば後述するCD『Musical Procedure』(2022)[AUDIO]の録音では、ビデオスコア[VIDEO_2]を各自の携帯端末で再生した。各奏者は端末の画面に表示される二種類の記号に従って、明確に区別される二種類の音響を演奏したり、あるいは右から左に流れる図形が基準線を通過するタイミングで短音を演奏したりする。実際にどのような音を演奏するかは演奏者の任意である。言わばそれぞれの記号や図形は変数記号であり、記号の中身は可変的だが、同じ記号が続くところは同じ内容を繰り返すなどの規則に従う。

このような記譜によって異なる分野の音楽家またはパフォーマーとの共演も可能となる。例えば2022年6月のコンサート『The Wug #5』ではダンサーの阿竹花子と、演奏者としての筆者が同じスコア(動画、紙、音声)を用いて各演目のパフォーマンスを行った。この時の演目では、ダンスと音楽の双方に対して同一の言葉と記号で指示を与える、暗譜を行わない、あるいは暗譜ができないような構造を適用する(ダンスにおいては振付を覚えることが基本である)などの設定を行った。ダンスと音楽の共演は何ら珍しいことではないが、本公演ではスコアを介することでより深いレベルでの協働が可能であることを示そうとした。

2021年5月のコンサート『The Wug #2』は水道橋Ftarriにて開催予定であったが、新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言に伴って公演が中止となり、筆者はこの機に全演目の無観客録音を行った。その成果はCD『Musical Procedure』としてFtarri Classicalレーベルより発売された。演奏は遠藤ふみ(ピアノ)、柳沢耕吉(ギター)と筆者(エレクトリック・パーカッション等)の三人による。遠藤と柳沢はジャズや即興音楽を中心に活動する若手の音楽家である。一聴して感じるのは、それぞれの楽譜は筆者の作ではあるが、遠藤と柳沢のそれぞれのソロまたはデュオを聴く時、彼ら自身の音楽として聴こえるということである。

CD『Musical Procedure』のジャケット裏面には各曲の解説が掲載されている。スペースが限られるために各曲70〜150字程度と極めて簡潔な記述ながら、作曲の概要についてはほぼ説明を果たしている。音楽的手続き作品の楽譜は、いずれも可能な限り簡潔な記述を目指しているが、筆者の他の作品の作曲法についても、可能な限り簡潔に説明可能であることを心掛けている。

簡潔に説明可能とは、言い換えれば予め説明したこと以外のことが起こらないということである。これを作品の透明性と呼ぶこともできる。プログラミングによって作曲され、十分な透明性を持つ作品は、十分な時間さえあれば楽譜から元のプログラムを再現できるかも知れない。ならば単に作品を聴くことだけでも、作品の構成法を想像できる可能性がある。

なぜ作品の構成法を知る必要があるのか。作品の鑑賞に際して、手掛かりが全くない状況と比較して、手掛かりが存在する状況の方が心理的負担が少ないことは言うまでもない。音楽とは行為であると言う一方で、作曲とは言わば「音楽的テキスト」の生産である。テキストは読解されることを前提に記述されるものだが、読解のためにはテキストの構造化が必要となる。仮に一切の文法に従わないテキストというもの——恐らく著者本人以外には音声または文字記号の無作為な羅列としか認識できないもの——があるとすれば、それはテキストとして読めも書けもしないのではないか。

筆者が外国語の聴解に取り組んでいると、自身が習得できていない文法規則による文は、何度聴いても全く聴き取れないし、流暢な発話もできないということに気づく。勿論、言語と音楽とは別のものである。しかしながら音楽を構成する「文法」を一切知らないまま、全く未知の音楽を単に聴くことのみによって、その音楽が意図するところの音楽的テキストの中身を読み取ることが聴衆にとって可能であるのかどうかは、極めて疑わしいと考える。例えば筆者にとって自国の伝統音楽の幾つかはほとんど未知の音楽と言うことができる。

当然ながら、目的は音楽の聴取であって、音楽的テキストの聴取ではない、と言うことは可能である。しかしながら初めて接する種類の音楽はそもそも聴き取ることすらできないという疑いがある——もし、そのような音楽など存在しないとするのであれば、それは「あらゆる音楽は既知である」と表明しているだけのことである(この問題については別途詳しく検討する必要を感じるが、本稿ではこれ以上立ち入らない)。特にその音楽を聴くことが一度限りの機会である場合、この疑いは現実的な問題となる。筆者が初めて聴く音楽を楽しむことができるならば、概ねそれは過去における聴取経験ないし何らかの「学習」の賜物であろう。

音楽を聴き、かつ楽しむことができるということは、言わばその人が階段を昇り降りできたり、自転車に乗れたりする、などと同様の現象であろう。身体機能は一切現状のままで、自転車に乗れなかった当時の自分に戻るということはできない。自転車に乗れるということは「学習」の賜物に他ならず、つまり全く当たり前のことではないのだが、日々自転車に乗る人は当たり前に乗れるものと信じて疑わない(また、そうでなければ安心して自転車など乗れない)。

筆者が自作の透明性を意識するのも、これらの理由による。録音がある場合は別として、ほとんどの場合、聴衆が筆者の作品に接するのは初演時の一回限りである。そのため、少なくとも表面上は予め宣言されたことのみが起こると設定することで、一回限りの場においても聴衆が何かを得られるようにしたい。あるいは作品を鑑賞することで自ずと文法が理解されるという状態が筆者の理想である。そのためには文法は簡潔かつ明らかでなければならない。

ところで、コンピュータ音楽家並びに作曲家を自称して気付くのは、筆者自身がどこにも演奏家の身体を持っていないということである。勿論、筆者は即興音楽家とも言えない。コンピュータは身体とは別物であるし、作曲とは言わば他者の身体、演奏家に対してのプログラミングである。古来、優れた作曲家とは同時に優れた演奏家でもあったことは一旦措く。非音楽的とも言える楽譜にも真摯に取り組む演奏家は、間違いなく貴重な存在である。その上で、楽譜をも必要とせず、自らの身体と楽器だけから無限の音楽を引き出す音楽家もまた多く存在する。

物としての楽譜が存在しないからと言って、即興音楽に音楽的テキストが存在しないとは限らない。即興音楽家は毎回徒手空拳で挑んでいるのではなく、自身の語法ないし文法と呼べるものを長年培っているだろう。伝統音楽家の場合は、楽譜や書物よりは師弟関係を通じて楽曲を習得しており、実演は基本的に習得した楽曲に忠実である。伝統音楽の即興性については、時折、楽曲のごく一部を変えて演奏するのであって、全てを無から作り出すという意味での即興演奏では全くないとされる【ベイリー1981】。あくまで筆者の想像では、伝統音楽における楽曲の習得とは、楽曲を構成する文法の習得でもあり、文法の身体化という点では記譜された音楽と同様か、それ以上に徹底的であるかも知れない。

ところで、伝統音楽における音楽的テキストは、言わば口承であるが、書かれたテキストが口承よりも優れているとは必ずしも言えない。『イリアス』『オデュッセイア』は元々口承叙事詩だったが、後にホメロスが書き起こすまでの間に連綿と口承されてきたことで、古代ギリシャ文明の暗黒時代を生き延びたと言える。文明には時折、疫病か戦争か、何らかの理由によって不意に停滞が訪れる。このような時期には支配層等による文字記録が激減し、暗黒時代とも呼ばれる。暗黒時代とはいえ権力が弱体化しただけであり、つまりは未来の研究者にとって「モニターが真っ暗になっている」だけであって、権力が隆盛である時期よりも当時の庶民の暮らしは比較的平穏だったという説もある【スコット2019】。

さて仮に、未知の文法による音楽が聴取不能であるとするならば、あまり認めたくはないが、総じて音楽とはテキストである、あるいは少なくともテキストとしての性質を備えている、ということかも知れない。この場合、聴衆には音楽をテキストとして読み解くという心理的負担がかかる。ただし伝統音楽や即興音楽の場合は、確定されたテキストとしての楽譜の重みからはいくらか自由であり、よって読解に対する心理的負担も軽減されるのかも知れない。

音楽的手続き作品に戻ると、総じてその文法はほとんど一言で説明できるほどに簡潔である。しかしながら、文法に沿って実際に演奏される音楽は、演奏家の技量と創意工夫に多くを負っている。楽譜がコミュニケーションツールであるならば、自分の「声」ばかりではなく相手の「声」も聴こえる方が面白いことは言うまでもない(実は音楽的手続きの成立過程には、さる音楽家からの作曲依頼が関係している。稀代のインプロヴァイザーに対して楽譜を書くということが、当初はどうにも理解できず、後日改めて意図を尋ねたところ「君は楽譜を書く人だから、楽譜を通じて一緒に何かできるでしょう」という言葉を頂いたのだった)。

音楽的手続き作品は「記譜に基づく即興音楽」と言うこともできる。このような手法自体は珍しいものではないが、完全即興ではなく一定の制限をかけることにより、却って演奏家が「動きやすくなる」という利点もあるように思う。このことは人工知能における「フレーム問題」——ある課題の解決において、解決に必要のない無限の可能性をも列挙し検討し始めることで人工知能が機能しなくなる、という思考実験——を想起させて面白いが、現実の課題解決においては使える手段や置かれた環境など、既に様々な制約が存在している。記譜に基づく即興は、さらに可能性を狭めた状況でも、なお様々な試みが可能であることを示唆するものと言える。

・『Unboxing』

阿竹花子、Iannis Zannos(Ionian University視聴覚芸術学部教授)との共作『Unboxing』【Ikeda et al. 2023】[VIDEO_3]は、6軸センサーを装着したダンサーによる屋外パフォーマンス作品であり、2023年の国際会議『音楽表現のための新しいインターフェース』(NIME2023)にて選出された。本作で、阿竹は公共空間でのパフォーマンス、筆者はセンサーシステムの開発及び音響プログラミング、Zannosはセンサー関連のライブラリ開発の他、提案書の作成指導を主に行った。

パフォーマンスには「ダンサーの動きから電子音を生成する」演奏システムを用いる。具体的には以下のような構成である。ダンサーは頭部と両肘に合計3個の6軸センサーを、胸部にはBluetoothポータブルスピーカーを装着する。センサーは装着した部位の姿勢角や加速度を検出し、Wi-Fiを通じてPCに送出、PCが受信したセンサーの情報はSuperColliderで処理され、各種電子音のパラメータに用いられる。生成した電子音はダンサーが装着したBluetoothスピーカーから出力される。

表題の『Unboxing』とは、従来のパフォーマンスの経済的、社会的、政治的、芸術的な制約から逃れることと共に、パフォーマンスを建物(ハコ)から外に出すこと、ブラックボックス化する音楽表現全般に対する疑義、あるいはインターネットミームとしての「開封の儀」——梱包を開けながら自身が購入したものを紹介するという動画投稿のジャンルの一つ——を含意している。蓋を開けてみるまで中身が分からないという意味で、屋外パフォーマンスの予測不能性を指した表現である。

オンラインコンサート部門への参加だったため、筆者らは現地に赴くことはなかったが、NIME2023の開催地はメキシコシティであった【NIME】。奇しくも10年前の2013年、Tambuco Percussion Ensembleによる日本人作曲家レジデンシー・プロジェクトに参加するため、筆者は当地を訪れたことがあった。メキシコシティとTambucoのスタジオがあるハラパ(Xalapa)の両都市に滞在したのだが、いずれの市街でも屋外でのパフォーマンスはごく普通のことであり、特にハラパでは(週末の労働者デモを含めて)上手下手も関係なく、至る所で音楽が演奏されていたことが強く印象に残っている。

車輛が信号待ちのわずかな隙に忽然と現れ、車列の前でジャグリングを披露し、また忽然と去っていく人も見た。こうしたパフォーマンスによって、収入を得ることが主たる目的なのかはわからないが、少なからず異なる動機があるように思う。一方、筆者の居住する東京都に目を転じると、屋外でのパフォーマンスには都の公認を要し、所定の日時と場所で公演を行わなければならないという、かなり異質な様相を呈している。

筆者にとって、音楽へのセンサーの活用については、トロンボーンとエレクトロニクスのための『par fumée』【池田2020】[VIDEO_4]の他、Zannosとの度重なる協働——ギリシャのダンサーから送られてくるセンサー情報を用いた遠隔ライブコーディングセッションなど——の経験が既にあった。自前のセンサーシステムを持ちたいと思った時に、6軸センサーとバッテリーに加えてWi-Fi接続機能を標準装備した製品「M5StickC Plus」の存在を知った。要は一切の電子工作なしにセンサーシステムを構築できる製品であった。これにBluetoothスピーカーとUSB給電によるモバイルWi-Fiルーターを加えると、バッテリー駆動による屋外パフォーマンスシステムが出来上がる。今回のNIMEのテーマは「Frugal Music Innovation」(「倹約的〔またはあり合わせの〕音楽イノベーション」とも訳せようか)であったが、『Unboxing』は市販品を用いて比較的安価かつ容易にシステム構築できることもセールスポイントであった。構築に必要なプログラムと手順はGitHubで公開している【IMUOSC】。

6軸センサー(IMU:慣性計測ユニット)は、センサーに加わる3軸の加速度と、同じく3軸の角速度とを計測することにより、3次元空間における3軸の姿勢角(ピッチ・ロール・ヨー)を取得できる。しかし一つのセンサーの3軸姿勢角の情報を、個別のパラメータとして同時に用いること、言わば異なる機能を持つ3本のフェーダーのように自在にコントロールするということは難しい。実際に装着するとわかるように、現実の身体は姿勢角ごとに可動域が異なる。例えばあり得ない方向に四肢を動かしたり、逆立ちした状態で楽器を演奏したりする、というようなことはできない。また現実の動作では多くの場合、3軸の動きが絡み合っており、例えば1軸のみを独立して動かすには、重力方向に対して完全に垂直または水平などという極めて限られた動作にならざるを得ない。原理的には耳と体でセンサーの振る舞いを覚えるということも考えられるが、言わば一つの楽器の習得に等しいため、本作においては全く現実的でない上に作品の趣旨とも異なる。

プログラムとセンサーデバイスにもそれぞれ問題があり、前者の問題と考えられるものとしては、3軸中1軸だけ、その回転によって3軸全てが反応してしまうという現象があるのだが、これを解決するための知識を筆者は持ち合わせていない。後者の問題としては、例えばセンサーを北に向けてから水平方向に一回転すると、センサーは再び北を向いているにもかかわらず、情報の上では方角がずれているという現象が起こる。さらに回転を繰り返すと誤差が蓄積する。これを補正するには3軸地磁気センサーを含む9軸IMUが必要になるが、M5StickC Plusには搭載されていない。そもそも地磁気センサーは鉄筋等の影響を受けるため、建物内では正確な計測値が得られない。『par fumée』の場合は、場面転換の度にトロンボーン奏者が正面を向いて手元のスイッチを押すことで、音響プログラムの切り替えと方角のリセットとを同時に行っている。

つまり一つのセンサーで3軸姿勢角の三つのパラメータが等しく扱えると考えてはならない。そのため『Unboxing』の演奏プログラムでは、場面ごとに以下のセンサー情報を使用している。

1) 両肘のロール角と頭のピッチ角(3系統)

2) 右肘のロール角及び左肘のロール・ピッチ角(3系統)

3) 両肘のロール・ピッチ角及び頭の全ての姿勢角(7系統)

4) 右肘のロール角、左肘のロール・ピッチ角及び頭のピッチ角(4系統)

ダンサーの本分はダンスである。本作では「ダンサーに音楽を演奏させる」などという考えは排除し、ダンサーの動きから自ずと音楽が立ち上がるべきであると考えた。よって本作の準備段階では稽古場で実際にダンサーに動いてもらいながら、予め準備した演奏プログラムをブラッシュアップするという手順を踏んだ。その成果の一つが上記のセンサー情報の振り分けである。使用するセンサーと姿勢角は振付に従っている(方角を示すヨー角をほとんど用いないのは、観客に対して背を向けて踊るということが通常は起こり得ないためである)。

ダンサーの立場に立って想像すると、一つ一つのセンサーの機能は極力単純化すべきである。通常は一つのセンサーにつき一つ、多くとも二つのパラメータを割り当てる。第3場面のように多数のパラメータを詰め込むのは、結果がいくらか混沌としても構わない場合に限られる。システムの反応が複雑化することで、自身の動作が音に反映されているという実感が得られないと、ダンサーにとってもわざわざセンサーを着けて踊るというモチベーションが損なわれる結果となる。

センサーを頭と両肘に配置したのは阿竹の発案である。これらのような必ずしも自由に動かせない箇所に配置することで、振付の芯に相当するものがセンサー情報に反映されるという判断だったと考える(当然ながら振付はセンサーを主として作られたものではないだろう)。センサーを用いるパフォーマンスでしばしば見られるのは、センサーを手のひらに装着することだが、手のひらの動きの自由度は高く、ともすればダンスとは無関係のごとく動かすことも可能である。ダンスと音楽とを分けて考える場合には、それでも良いのかも知れない。だが筆者らの考えはそのようなものではなかった。

最後に、本作は『音楽表現のための新しいインターフェース』国際会議への出品作であるが、恐らく映像を見れば理解されるように、テクノロジーを使って新しい楽器のようなものを作るという試みにはとどまっていない。本作の審査過程で、提案書とデモ動画を提出した筆者らは、査読者の一人から「IMUを用いたこのような試みは、屋外で行うことを除けば全く目新しいものではなく、むしろNIMEでは出尽くした感がある」「とはいえパフォーマンスを公共空間に持ち出すというアイディアは魅力的であり、より徹底的に開発すべきだ」という指摘を受けた。

『テーブルの音楽』のプレゼンテーションでも述べた記憶があるが、そもそも筆者は「新楽器」の制作には懐疑的である。楽器と名乗るからには、複数のレパートリーを持っているか、少なくとも繰り返しの使用に耐え得るべきだろうが、多くは新楽器そのもののプレゼンテーションで終わってしまう。筆者の関心はそれよりは、身近なテクノロジーを使って何ができるのか、何が起こるのか、などということの方にある。何が起こるのかを観察するには、公共空間に持ち出してみるのが手っ取り早く、初めて見る人にもわかりやすい。

本作は見るからに音楽作品ではないし、純然たるダンス作品とも言い難い。筆者ら自身が撮影者として画面に写り込んでいることにも表れているように、大音量の電子音を伴う公共空間の移動、撮影と編集、音声のミキシング、提案書の作成・提出・採択までの過程を含めて、一連のパフォーマンスであったと捉えている。

あまり表沙汰にはならないながらも、音楽家を含むあらゆるパフォーマーにとって否応なくついて回るのが場所の問題である。場所をめぐる諸問題によって活動そのものが規定されていると言っても過言ではない。公共空間でパフォーマンスを行うことが他国のようには当たり前ではない、そもそも人が集う場としての「広場」が極めて少ない、などということも無関係ではない気がする。本作の制作を通じて場所の問題を改めて認識した次第である。

■結語

思うに、これらの事例に共通することは「行為が音楽を作り出す」ということである。行為から音楽を取り除いても何らの不都合は生じないが、音楽から行為を取り除くことは様々な歪みを生じさせるだろう(第1回『音楽は「聴くもの」か?』参照)。本稿を執筆するにあたり、筆者は特に主題を立てることなく、半ば無計画に、書きたいことについて各部分を記述した——最初はアウトラインを作るなどしたが、この方法は維持することが出来ず断念した——のであったが、振り返ってみると筆者の関心が現実の音や音の概念に関する様々な行為にあったことがわかる。

『石』の演奏について述べたように、明確な目的を持たずに動き続けることは、時に苦行めいている。それでも芸術家や様々な人々が、非目的論的な、あるいはわけのわからない行為に邁進することには、目的論や効率主義に抗するという政治的な意味合いも含むだろう。利益や目的が判然としないもの、無駄なもの、わけのわからないもの、余剰的存在を置いておけない世界に未来はない。

今般の疫病禍の最初期において、音楽活動は「不要不急」と名指しされた。その後、音楽の必要性や価値、存在意義を説く反論が次々に現れたと記憶する。個々の活動の価値や存在意義は言うまでもなく認められるとして、音楽一般の存在意義を説く議論は、約まるところ一種の疑似問題であり、相手の土俵に自ら乗るような「罠」であると当時の筆者は考えた。というのも本来、音楽それ自体が非目的論的な活動であり、かつ必要の有無にかかわらず行われるべきものだからである。

最後に、筆者の活動やそれ以外の場面で関わって下さる皆様、本稿執筆の機会を頂いたメルキュール・デザールの皆様、拙文にお付き合い頂いた読者の皆様への感謝と共に、本稿を閉じようと思う。

—

『AACサウンドパフォーマンス道場とは?』https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/bunjyo/jishyu/dojo/about.html【AAC】

Ftarri Festival 2019『電力音楽』https://www.ftarri.com/festival/2019/weektwo/epm.html【Ftarri】

Takumi Ikeda, Hanako Atake, Iannis Zannos, “Unboxing: Public-Space Performance With Wearable-Sensors And SuperCollider”, 2023 https://www.youtube.com/watch?v=1c7LcC510MU[VIDEO_3]https://github.com/piperauritum/ProgramNotes/blob/main/230531_Unboxing_NIME23_MusicProposal230401.pdf【Ikeda et al. 2023】

IMUOSC https://github.com/piperauritum/IMUOSC【IMUOSC】

The International Conference on New Interfaces for Musical Expression 2023 https://www.nime2023.org【NIME】

Resnick, M., & Rosenbaum, E, “Designing for Tinkerability”, 2013 https://www.media.mit.edu/publications/designing-for-tinkerability/【Resnick & Rosenbaum 2013】

Christian Wolff, “Prose Collection”, 1969-1985 http://frogpeak.org/unbound/wolff/wolff_prose_collection.pdf【Wolff 1969】

池田拓実『par fumée』2020 https://www.youtube.com/watch?v=w8KM8WUods4[VIDEO_4]

プログラムノート https://github.com/piperauritum/ProgramNotes/blob/main/210324_par%20fum%C3%A9e.md【池田2020】

ジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー』立木勝 訳、みすず書房、2019【スコット2019】

デレク・ベイリー『インプロヴィゼーション 即興演奏の彼方へ』竹田賢一 訳、斉藤栄一 訳、木幡和枝 訳、工作舎、1981【ベイリー1981】

池田拓実『Table Music (excerpt)』2011 https://vimeo.com/19090521[VIDEO_1]

池田拓実『Musical Procedure』Ftarri Classical、2022 https://www.ftarri.com/ftarriclassical/663/index-j.html[AUDIO]https://www.youtube.com/watch?v=rHSQA2TA6js[VIDEO_2]

田浦俊春『非目的論的思考とは何か ありたい未来に進むための一つの考え方』2021 https://sentankyo.repo.nii.ac.jp/record/51/files/2_2020_1-9.pdf

—

池田拓実 Takumi Ikeda (1975-)

コンピュータ音楽家。作曲家。主な作曲作品は東京現音計画、実験音楽とシアターのためのアンサンブル、ヴォクスマーナ等の演奏団体、演奏家によって委嘱初演されている。トロンボーンと9軸センサー、バリトンとコンピュータ、ピアノとサウンドトラック、木管二重奏と携帯端末などのエレクトロニクスを伴う作曲作品の他、合唱のための音楽、即興音楽家のための記譜作品等を作曲。Tambuco Percussion Ensembleによる日本人作曲家レジデンシー・プロジェクト(2013)に参加。「映画としての音楽」他、七里圭監督作品の映画音楽の作曲および生演奏付き上映。木下正道・多井智紀と共に「電力音楽」として活動。Ftarriおよび自身のBandcampから複数の作品集、ライブ録音をリリース。作曲補助プログラム「LotusRoot」の開発と公開。第4回AACサウンドパフォーマンス道場優秀賞(2009)。近作にセンサーを装着したダンサーによる屋外パフォーマンス「Unboxing」(阿竹花子、Iannis Zannosとの共作。NIME2023選出)。

公演情報、作品表、ディスコグラフィ、動画リンクなど

https://de-dicto.net/wp/