評論|西村朗 考・覚書(36)西村朗と佐々木幹郎〜受苦と大悲〜合唱連作の道|丘山万里子

西村朗 考・覚書(36)西村朗と佐々木幹郎〜受苦と大悲〜合唱連作の道

Notes on Akira Nishimura (36) Akira Nishimura & Mikiro Sasaki

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

前回詳細に触れた西村合唱作品『大空の粒子』は佐々木幹郎の詩集『蜂蜜採り』(1991)に収録の詩から3篇を選び編んだものだが、この詩集をテキストとして彼は3連作を書いている。『大空の粒子』はその第2作。この3連作には西村独自の物語があると筆者は思う。

ゆえ、ざっと見ておきたい。

第1作の組曲『夏の庭』(2009)は《夏の庭》《感傷》《行き過ぎて》の3篇で、スコアの前書きに佐々木の詩について「人間存在の時空深遠なルーツ、あるいは魂の原光景と、日常ないしは個人的な体験や記憶との不思議な接合や重量感があり、その行間には、乾いた、あるいは湿った神話的世界と、遠くノスタルジックなアジア的風土の地平が広がっているようにも感じられる。」と記している。1)

『洪水』での対話の発言と重なるが、この前書きには同時にこの詩集からの連作の構想も記され、『夏の庭』『大空の粒子』、同年第3作『鳥の国』の一連の流れがあらかじめ想定されていたことを伝える。

ちなみに次作『旅―悲歌が生まれるまで』(2011)初演のおり、佐々木と西村の二人のトークで佐々木は、どの合唱作品の場合も、西村からその選択に関する一切の相談も問い合わせもなく、詩人が「ええ!この組み合わせで!」と驚くような新たな筋が生み出されていると語っている。2)

3連作にはどんな筋、物語があったのか。

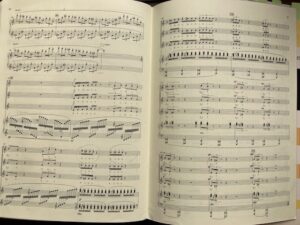

第1作『夏の庭』は二人の出会いからまもなくゆえ、ある意味初々しい。選んだ詩のタイトルからもわかるように、一見、佐々木世界の情感の上澄みのようでもあるが、簡単にテキストと声に触れておく。

第1作『夏の庭』は二人の出会いからまもなくゆえ、ある意味初々しい。選んだ詩のタイトルからもわかるように、一見、佐々木世界の情感の上澄みのようでもあるが、簡単にテキストと声に触れておく。

第1曲《夏の庭》は、母恋歌といっても良いか。第1節Allegro、ピアノのスタッカート序奏からかなり急いた口調で入る。「あれはどこへやったのかね あれだよ あれ」。この母の問いかけは、「あれは」「あれだよ」と繰り返され、どこか焦燥の色を浮かべる。続くModerato、ピアノは美しいアルペッジョの波。柔らかな視線へと移る。

「四方の戸を閉め 光りの届かぬ夏の座敷で 扇風機を音もなく回し 眠る母」。

ここでの「光りの」の優しいリフレインは、第2作『大空の粒子』の冒頭「光りの」のリフレインにつながる。第2節の終句「母の乳房は萎び 池のまわりの雑草は いつの間にか背の高さまで生い茂る」の「母の」のリフレインの穏やかさ。第3節「夏が垂れ下がる〜」の中ほど、「座敷に横たわる白髪の少女は 永遠に背中を向けたまま 思い出は 遠景の風」の「思い出はーーー遠景の風」はp<ffppで強調され、「雨漏りとともに 滲み出してくる 夏の庭」はピアノのアルペッジョにたゆたい密やかな情感が滲む。しばしの沈黙。そこからそっと歌い出される最終節「母よ それがどこにあったのか 今ではもう わからないのです」の「母よ」の切々たる呼びかけから一転、Allegroでの「わからない(p) わからない(pp)」の語り、ヴォカリーズ「ha――」で膨らみ、ff「わからないのです」と想いを振り払い、駆け上るピアノの短いアルペッジョの頂点で高音和音が断ち切るようにカーンと響く。

西村的粘着執拗の一切ない、母のタブロー。跳ねるピアノと声、あるいは優しい旋律のゆらめく、美しい作品である。

彼はこの3年後の2012年、母の死に際し、作曲中だったギター協奏曲『天女散華』後半3、4部を母への葬送鎮魂としたが、「母恋」とは「胎内回帰願望」(母胎音響)とともに男の根底にある愛の究極でもあろう(など一絡げの発言は顰蹙を買おうが)。ちなみにブッダの母の名はマーヤー(まぼろし)で無論、経典を編んだ男たち(僧侶)が名付けたもの。マーヤーはブッダを産んですぐ亡くなったから、「白髪の少女」にはならなかったけれども。

第2曲《感傷》は短い。全編スタッカートでマーチ風。冒頭のピアノについ『雪の降る街を』を想起する。「秋の町には ちらちらと 感傷が落ちていて ひとをふいに傷つける」と歌い出し、「僕は悲しんでなんかいられない 閉ざされた心の中で 小鳥たちが飛んでいるのを見てよ どんな町にも感傷というのは落ちていて 囀るまで 裸体」で終わる。「僕は」は7回、「閉ざされた」は6回繰り返されるが執拗さはない。「落ちて」は6回、「囀るまで」3回と重ねて、最後ppのヴォカリーズ「fu――」(pp<f<pp)のち四分休符、fで「裸体」。この終句「裸体」の読みを西村は「らたい」、佐々木は「はだか」と意見が分かれたそうだ。前述のトークで、西村は合唱団員に「らたい」がいい人はそっち、「はだか」がいい人はそっちで歌ってください、と笑いをとっている(どっちでもいい、というのは彼らしいと筆者は思うが)。リズムの小気味よい作品だが、最後の「裸体」の落とし方がいかにも西村。

第2曲《感傷》は短い。全編スタッカートでマーチ風。冒頭のピアノについ『雪の降る街を』を想起する。「秋の町には ちらちらと 感傷が落ちていて ひとをふいに傷つける」と歌い出し、「僕は悲しんでなんかいられない 閉ざされた心の中で 小鳥たちが飛んでいるのを見てよ どんな町にも感傷というのは落ちていて 囀るまで 裸体」で終わる。「僕は」は7回、「閉ざされた」は6回繰り返されるが執拗さはない。「落ちて」は6回、「囀るまで」3回と重ねて、最後ppのヴォカリーズ「fu――」(pp<f<pp)のち四分休符、fで「裸体」。この終句「裸体」の読みを西村は「らたい」、佐々木は「はだか」と意見が分かれたそうだ。前述のトークで、西村は合唱団員に「らたい」がいい人はそっち、「はだか」がいい人はそっちで歌ってください、と笑いをとっている(どっちでもいい、というのは彼らしいと筆者は思うが)。リズムの小気味よい作品だが、最後の「裸体」の落とし方がいかにも西村。

なお、中盤に「感傷はときどき 鉄のスプーンになって 黙って木のテーブルに載っていたりする」という詩句がある。これは《大空の粒子》の「男たちの 畑の中で光る鉄の匙」に照応することを指摘しておく。

第3曲《行き過ぎて》は「降りしきる雪の下で 塩の袋を運ぶ わたしは一頭の雄牛になりたい 乾いた高山の崖を 背骨を軋ませて歩く 真冬の雌牛にもなりたい」から開始。情景は《大空の粒子》の山、谷、道、人に繋がる。音の表情は一転、厳しい。ヒマラヤの道を喘ぎゆく佐々木の姿が浮かぶ。この曲は眼を射るほどに透明な緊張に満ちたピアノ序奏3連符同形上下行とアルペッジョから始まり、ピアノが要所要所でシーンを変化させる。かなり長いソロ部分などもあり、大きな役割を果たす。詩の行間があまりに濃密ゆえ、ピアノがそこで心理的な息継ぎをさせ、言葉をさらに浮き立たせる仕掛けだろう。どこ、と拾うのは難しいが、前半のクライマックス「さやさやと雪が揺れている向こうに 凍りついた岸辺を見る」での声「さやさや」の不気味ときたら(ピアノは下降アルペッジョで短いソロがつく)。

第3曲《行き過ぎて》は「降りしきる雪の下で 塩の袋を運ぶ わたしは一頭の雄牛になりたい 乾いた高山の崖を 背骨を軋ませて歩く 真冬の雌牛にもなりたい」から開始。情景は《大空の粒子》の山、谷、道、人に繋がる。音の表情は一転、厳しい。ヒマラヤの道を喘ぎゆく佐々木の姿が浮かぶ。この曲は眼を射るほどに透明な緊張に満ちたピアノ序奏3連符同形上下行とアルペッジョから始まり、ピアノが要所要所でシーンを変化させる。かなり長いソロ部分などもあり、大きな役割を果たす。詩の行間があまりに濃密ゆえ、ピアノがそこで心理的な息継ぎをさせ、言葉をさらに浮き立たせる仕掛けだろう。どこ、と拾うのは難しいが、前半のクライマックス「さやさやと雪が揺れている向こうに 凍りついた岸辺を見る」での声「さやさや」の不気味ときたら(ピアノは下降アルペッジョで短いソロがつく)。

次いで終句までを、長いがそのまま引用する。

「道の果てにはいつも 濃紺の湖 賑やかな朝露があふれて 空に響く蹄の音

七つの胃袋で反芻しながら 角のある亡霊が 岸辺で 草の亡霊を食べている 溺れること

そこで息絶えること 亡霊を食べ過ぎた重みで 角とともに沈むこと 太古の地層が垂直にそそり立つ山に 背をすりつけながら なおも 下顎を動かして 風の亡霊を食べる

七つの迷路を行き過ぎて 道の果てで 骨灰(こつばい)となって 谷の空から 塩の匂いの染み込んだ雪が降ってくる」

西村の感受する「人間存在の時空深遠なルーツ、あるいは魂の原光景と、日常ないしは個人的な体験や記憶との不思議な接合や重量感」が現れていよう。

筆者には、まず「濃紺」がデモ隊の切り口の「真っ青」に重なる(『大空の粒子』の第2曲《火を飼う》にも「群青色の生」がある)。角のある亡霊が草の亡霊を食べるシーンの前に置かれるピアノのオクターブ3連符とその上を上下行する5,6連符、続く和音連打は、この詩が湛える不安へと聞き手を引き摺り込む。

「溺れること」「息絶えること」「沈むこと」の韻は『大空の粒子』の「生きものの光は ここで生まれ ここで死に絶える」に、「風の亡霊を食べる」は同上《火を飼う》の「風を食べて 燃えるものは回転している」に照応する。いずれも「風の」「風を」の連呼があり、風の亡霊はピアノのアルペッジョの上で揺らぐが、《火を飼う》は(ff)で畳み掛ける。そうして最後「降ってくる」が「降って」を7連呼、最後に(fff)「雪が」、ピアノ高音重層和音連打(pp)のち「降ってくる」。《大空の粒子》も「空から落ちて」「落ちてくる」と全く同じパターンで閉じている。

「溺れること」「息絶えること」「沈むこと」の韻は『大空の粒子』の「生きものの光は ここで生まれ ここで死に絶える」に、「風の亡霊を食べる」は同上《火を飼う》の「風を食べて 燃えるものは回転している」に照応する。いずれも「風の」「風を」の連呼があり、風の亡霊はピアノのアルペッジョの上で揺らぐが、《火を飼う》は(ff)で畳み掛ける。そうして最後「降ってくる」が「降って」を7連呼、最後に(fff)「雪が」、ピアノ高音重層和音連打(pp)のち「降ってくる」。《大空の粒子》も「空から落ちて」「落ちてくる」と全く同じパターンで閉じている。

すなわち、第1,2曲では佐々木の詩魂を撫でる手つきであったのが、第3曲でぐいとそれを自分に引き寄せる指が伸びる、それが第2作『大空の粒子』を予見させるのだ。

こう追いかければ、第3作『鳥の国』が見えてこよう。

だがその前に、『夏の庭』『大空の粒子』までの筋をみたい。

と言うのも、筆者、この詩集の最後《眠りの森で―後書きに代えて》の一文にひどく惹かれたからだ。全文を引用したいが、抜粋とする。3)

その日の朝は、蓮のことなど考えもしなかった。

一日中、人間の足の形をした水の袋を引きずりながら歩いているようなものだった。(中略)山道は暑かった。両足の水袋はいくらでも水を要求する。しかし、水筒はもはや空っぽだった。

ガラーンゴローンと銅の鈴の音を響かせながら、隣国からやって来た驢馬の隊商が、何組も通り過ぎる。遠く、近く、眠気を誘う音だ。驢馬たちは背中に荷を載せている。岩塩と米だ。どの驢馬の背中も肉が破れ、穴が開いていた。その上に蝿がまとわりついている。

(宿泊地に着くと、荷を解かれた驢馬たちは砂場で横になる。黙って身悶えしながら、いつまでも背中を地面にこすりつける。破れた肉のまわりに砂がこびりつき、傷口が塞がるとやおら立ち上がって、道端で丸い眼をして瞑想をはじめる。(後略)

詩人は崖にもたれたままいつの間にか眠る。

ふと見上げると山道に山羊の頭蓋骨がいくつも転がる。

「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」

ささやく声があった

小石の上を風が転がり

道端に積み上げられた石には

蛇の文字が書かれていた(後略)

「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」

(蓮の花の中で 入口を閉じよ 神々に生まれ変わる 入口を閉じよ

阿修羅への 人間への 獣への 幽霊への 地獄への 入口を閉じよ 蓮の花の中で)

(後略)

ここに在る佐々木の眼。過酷な登山にあっての人と驢馬のありよう。筆者はそこに、この詩人のすべてが宿っていると思った。おそらく、西村もそう読んだのではないか。

ヒマラヤの山道を行く。佐々木は言葉で、西村は声で。

それはどんな道か。

ちなみに「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」とはチベット仏教徒による観音菩薩のマントラ(真言)。『大悲心陀羅尼』から『清姫―水の鱗』、さらに『紫苑物語』への二人の道が、すでにここにある。

さて連作、第3作『鳥の国』だ。

第1曲《鳥の国》は以下。

第1曲《鳥の国》は以下。

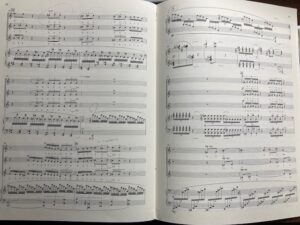

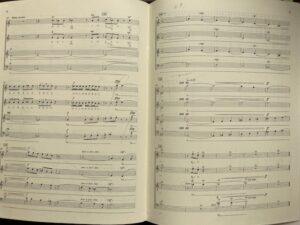

「死んだときには と その人は言った ハゲワシに食べられるのはいいけど 他の鳥は嫌だね ハゲワシは神の使いだよ (骨を砕いて 石の上に鳥を呼ぶ) 川に流されるのも嫌だ(肉を切って 水の中に転がす) わたしは魚に食べられたくない 鳥も魚も人間が捕って食べるから 人間に食べられるのが一番嫌だね」。かなり早いテンポで語られるこの第1節も含め、前編ほぼ同音型ヘテロフォニーで声を揃えて語りに近い。同句畳み掛けは「人間が捕って 食べるから」の「食べる」で、19回。西村の、言葉を追い込んでゆく荒い息づかいが空恐ろしいほど。「誰も来ない石のあいだで眠りたいよ 穴を掘ってもらって トオーイ トオーイところへ(そのときだけソプラノの声で) 入れてもらうんだ」。「トオーイ」は女声で5回、次いで男声が「トオーイ トオーイところへ」。これまで見た詩と声の読解から、詩句が繰り返される部分、「ha―」などのヴォカリーズ、あるいはさらさら通り過ぎる、などの構造はほぼ察しがつくので中略。最終節は(祈りのように)の指示で静かに歌われる。「石のあいだに横たわって 一きれずつ 神に食べられてから もう一度戻って来なさい 青い川の水となって」。柔らかなハーモニーに包まれて閉じられる。ほっと一息、とも言えないが。

第2曲《山の時計》は男声が一貫して「ho ho ho」と足取りを刻み、その上で女声が詠う(詠む、に近い)。「昨日 水晶の国に向かおうとして 靴の紐を結んだ男は 明日 下半身を紐で縛って 少女のように藁の上で寝ている [時間]は後からやってくる 淋しさには大きさがないから」。「ho ho ho」の男声が実に印象的。この曲で注目すべきは次節「坂に向かって歩く男は 目の前に 白塗りの骸骨を見ている 杖をついた老人の姿だ それを人生だと言うな あのときは 山に舞い降りる鳥を 一筆で 描いていた 心臓の鼓動が草のように衰弱して [時間]が めくれた 死はどんどん遠ざかる」。ここは男声が早口で詠い女声はほとんど悲鳴に思える「ha――」の波を繰り返す。「時間が」で一斉にドンと足を踏み鳴らし、(ff)「めくれた」と全員で叫び一呼吸。そこから(pp)で女声「a――」、男声「ho――」のヴォカリーズ。再びドドンと右左で足踏み(ff)、女声「死は どんどん遠ざかる」。下で男声が低音で口笛、次第にピッチをあげよとの指示がある。フェルマータのち、(fff!)「Si」(するどく)。異様だ。

第2曲《山の時計》は男声が一貫して「ho ho ho」と足取りを刻み、その上で女声が詠う(詠む、に近い)。「昨日 水晶の国に向かおうとして 靴の紐を結んだ男は 明日 下半身を紐で縛って 少女のように藁の上で寝ている [時間]は後からやってくる 淋しさには大きさがないから」。「ho ho ho」の男声が実に印象的。この曲で注目すべきは次節「坂に向かって歩く男は 目の前に 白塗りの骸骨を見ている 杖をついた老人の姿だ それを人生だと言うな あのときは 山に舞い降りる鳥を 一筆で 描いていた 心臓の鼓動が草のように衰弱して [時間]が めくれた 死はどんどん遠ざかる」。ここは男声が早口で詠い女声はほとんど悲鳴に思える「ha――」の波を繰り返す。「時間が」で一斉にドンと足を踏み鳴らし、(ff)「めくれた」と全員で叫び一呼吸。そこから(pp)で女声「a――」、男声「ho――」のヴォカリーズ。再びドドンと右左で足踏み(ff)、女声「死は どんどん遠ざかる」。下で男声が低音で口笛、次第にピッチをあげよとの指示がある。フェルマータのち、(fff!)「Si」(するどく)。異様だ。

ここで思い出したい。合唱第1作『汨羅の淵より』での口笛、「Si」の耳障りな発声を。オペラ『絵師』でも「 Si」は要所に使われた。そうして最終節終尾、「熱い息を吹きかけて [時間]は 炸裂する 花」。「時間は」は早口で執拗に14回。で、花、炸裂。まさに西村音霊、炸裂と言おうか。

第3曲《川の幻》は男声の持続音の上を女声がうにゃうにゃ細かく動くヴォカリーズ「a」「ha」で開始。詩句は全体に観念性を帯びる。女声が「一人はもう一人の頭を剃り 頭を剃られる人は 頭を剃る人の髭を剃り 二人は河岸にいた」。ヴォカリーズの漣が不安を掻き立てる。岸辺に置かれた杖先には縛られた鶏。「菩提樹の木の根元 割れた鏡の中に 血が飛んでいる 無意味に意味を重ね 意味に無意味を盛りつけ 剃刀で剃る」は「剃る」がアクセント、ここで一区切り。一呼吸のち第2節、男声falsetに静かに女声が「過去はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」。優しいのか怖いのか不明の音調。亡霊が呟いているようで、もはやどっぷり西村世界だ。この節は「川の中を 竹籠に載せられた人間の死骸が一つ流れ 子供たちが 砂に埋もれた賽銭をさがしている その歓声の影となり その影の中に 猿は潜った」で終わる。「影となり」「影の中に」(f〜mf~mp~pp~ppp~pppp~ppppp)の畳み掛けが最後の登攀、筋肉の痙攣だ。男女ヴォカリーズが無色ハーモニー(ヘテロフォニー)で流れ、終句「未来はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」を迎える。光のようであり、そうでないようであり。不可思議な、冷えた昂揚が尾を曳いて消える。「青い川」に引き入れられるように。

第3曲《川の幻》は男声の持続音の上を女声がうにゃうにゃ細かく動くヴォカリーズ「a」「ha」で開始。詩句は全体に観念性を帯びる。女声が「一人はもう一人の頭を剃り 頭を剃られる人は 頭を剃る人の髭を剃り 二人は河岸にいた」。ヴォカリーズの漣が不安を掻き立てる。岸辺に置かれた杖先には縛られた鶏。「菩提樹の木の根元 割れた鏡の中に 血が飛んでいる 無意味に意味を重ね 意味に無意味を盛りつけ 剃刀で剃る」は「剃る」がアクセント、ここで一区切り。一呼吸のち第2節、男声falsetに静かに女声が「過去はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」。優しいのか怖いのか不明の音調。亡霊が呟いているようで、もはやどっぷり西村世界だ。この節は「川の中を 竹籠に載せられた人間の死骸が一つ流れ 子供たちが 砂に埋もれた賽銭をさがしている その歓声の影となり その影の中に 猿は潜った」で終わる。「影となり」「影の中に」(f〜mf~mp~pp~ppp~pppp~ppppp)の畳み掛けが最後の登攀、筋肉の痙攣だ。男女ヴォカリーズが無色ハーモニー(ヘテロフォニー)で流れ、終句「未来はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」を迎える。光のようであり、そうでないようであり。不可思議な、冷えた昂揚が尾を曳いて消える。「青い川」に引き入れられるように。

『鳥の国』にあるのは鳥葬《鳥の国》と水葬《川の幻》だ。

西村は佐々木の詩句に関し「詩で鳥葬される。読葬される。」さらに「声の産卵」とも言っている。

葬礼すなわち「死者を見送る、とは....」と、佐々木はエッセイ集『旅に溺れる』(1993)で西チベットのカイラス山の麓の岩山に登った時のことを記している。4) そこから引こう。鳥葬とはチベット仏教徒の最高の葬礼法で、死体をハゲワシに啄ませるもの。「空葬」「天葬」ともいう。ハゲワシは死者の魂を天に最も近く運ぶと信じられている。聖なる場たる鳥葬場で(よそ者は立ち入り禁止)、啄みやすいようナイフで細片化、骨は吹きっさらしに残される。ナイフはそのまま放置され、石を積み上げ作られた囲いには死者の衣服や靴などが投げ込まれている。その光景を佐々木は「静寂のかたまり」と言う。岩の上にはマントラが大文字で書かれ、処理場の岩場の周囲は小石を積み上げた石塔が無造作に造られ、日本の賽の河原のようであったと述べる。筆者は寺山修司『田園に死す』(1965)のわが『家族の歴史《恐山和讃》』の「さいの河原の物語」の一節をありありと思い浮かべた。さらに彼の長編抒情詩『地獄変』(1970)をも。

水葬(《川の幻》)もやはり魚が食べやすいよう細片化されて河に投げ込まれる。ところどころに河に向かって突き出した石の突堤があり、そこで葬礼を行う。

火葬は薪となる木が少ないので金持ちしかできない。骨と灰はその場に放置され、風の運ぶままとされる。これについてはネパールのカトマンズでのヒンドゥー教の葬礼に触れている。西村のベナレスでの体験に等しい。

土葬は犯罪人か疫病者で高山の一角の村の共同地だが、誰がどこに葬られたかは分からないようになっているそうだ。

西村が《川の幻》に幻視したのは1994年ベナレスでのガートであろう。「水に落ちた灰はどうなるのか。」『光の雅歌』の《インテルメッツォ ある体験》で日没のガンジスに彼はそう想いを巡らす。このシーンには、本連載の最終景で戻ることにしたい。

『蜂蜜採り』からの3連作は、母恋から発ち、川の幻に至る。最後の「未来はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」をどう読むか。どう歌うか。

筆者は佐々木、西村両者のこの道行に、チベット仏教での五体投地を思う。五体すなわち両手・両膝・額を地面に投げ出し伏す礼拝法で、筆者はこれを東大寺の修二会( TV映像)で見て、胸を突かれた 5)。

筆者は佐々木、西村両者のこの道行に、チベット仏教での五体投地を思う。五体すなわち両手・両膝・額を地面に投げ出し伏す礼拝法で、筆者はこれを東大寺の修二会( TV映像)で見て、胸を突かれた 5)。

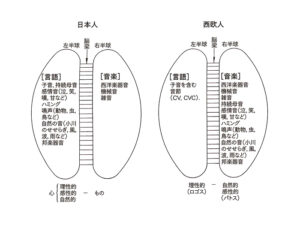

この礼拝法は聖なるものへの絶対的帰依の表明とされるが、別段筆者は、佐々木の詩の道、西村の声の道が宗教的絶対者への帰依である、と言っているわけではない。両者にあるのはとどのつまり言葉の本源(言語の前姿たる原言)、声の本源(原声)への道である、それが彼らの帰依の行為を支えると考えるのだ(筆者が西村を音の始原に立つ「音の原人」と呼んだように)。

帰依の先を言霊、声霊と言えばこれまでの論脈からわかりやすかろうが、安易な言い換えはここでは控える。

ただ、西村における同句の繰り返しは礼拝でのマントラ(真言)とも言え、佐々木の詩句からそれを見出してゆく彼の嗅覚、触覚、直覚は、やはり佐々木の言語感覚と西村の音声感覚が共にその領域に属しているからと思える。

マンダラが本来、遂行の後には跡形なく消える祈願の設営行為であったように、この五体投地という振る舞いのもつ全身性、その本来の意味もまた宗教・文化を超えた何かを伝えるのではないか、とだけ言っておきたい。

3連作は「未来はこのように 包帯を巻いた姿で わたしの目の前にあった」で閉じられる。この詩句にある減衰と膨張p<f、最後の「あった」に付けられたvery longの指示。

西村はこの『鳥の国』スコアの前置きでこう書いている。

「この組曲『鳥の国』のテキストとした三つの詩は、詩集『蜂蜜採り』の中でも、とりわけ感銘深い名作であり、三つの詩の「鳥の国」「山」「川」は人間の輪廻の接合点、すなわち生と死と再生の臨界域に存在している。」

筆者は現時点で、佐々木と西村の道行に輪廻を見ようとは思わない。また西村が至る所で自分の関心を「死」であると語り、とりわけ『蓮華化生』(1997)以降の器楽作品をしきりに「ゾーン」や「メメント・モリ」(死を思え)などの言葉で語るのを目にしつつも、なるほどそうか、と諾い得るものを未だ見いだしてはいない。それは、これから、にかかるのだろう。

ただ、久々取り出した『寺山修司全詩歌句』の最初のページに、彼の写真と共に掲載されている自筆文に目が止まった。

ぼくは不完全な死体として生まれ

何十年もかけて

完全な死体になるのである

そのときにはできるだけ新しい靴下をはいていることにしよう

零を発見した

古代インドのことでも思いうかべて

「完全」なものなど存在しないのさ

詩歌に見る、精神の系譜。

佐々木も西村もそこにいる。

「産卵」とは、こういうことではないか。

* * *

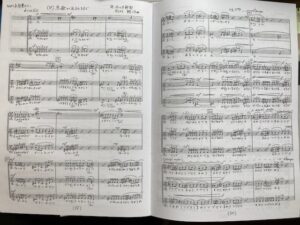

佐々木の詩をテキストとした作品は2011年『旅―悲歌が生まれるまで』(2004年詩集『悲歌が生まれるまで』)と続く。このうち『旅』は『旅あるいは同行者』の3連詩《山》《道》《木》をテキストに、『悲歌が生まれるまで』は単独作品とした。中では3連詩中の2曲目《道》が印象深い。短い詩に、西村にしては珍しいというべきか、抒情の沁んだ美しい声のハーモニーが揺らぐ。『寂光哀歌』(1992)に近い。全体はほぼ弱声で、語句の畳み掛けに追われもしない。終句「夕暮れは 夜に向けて 裸の道だけを残して わたしはあえぎながら 生きている道 死んでいる道の 匂いを嗅ぐ」に筆者はやはり五体投地の姿を見てしまう。喘ぎと静謐の混淆。

『悲歌が生まれるまで』は「悲しみのようなものが襲ってくる夜は」が詩全体の通奏低音だがやはり厳しく張り詰めた声がつまっていて、息苦しい。

詩句にあるちょっとした陥穽、穿孔、存在の裂け目のようなところを西村は抉り出す。佐々木のテキストと出会い、西村のそうした嗜好が全開となり、抑えが効かない。西村が佐々木の詩句にどんなふうにおどりかかったか、どのようにかぶりつき、しゃぶったか、獲物を狙う獣のような生理、これら一連の作品にはそれがありありと見える、聴こえる。歌う方は大変だろうと思う。が、どこかに必ず、わずかなオアシスを置く、幻の。合唱隊はそのオアシスの一滴を求め、声の道を歩く….。

詩句にあるちょっとした陥穽、穿孔、存在の裂け目のようなところを西村は抉り出す。佐々木のテキストと出会い、西村のそうした嗜好が全開となり、抑えが効かない。西村が佐々木の詩句にどんなふうにおどりかかったか、どのようにかぶりつき、しゃぶったか、獲物を狙う獣のような生理、これら一連の作品にはそれがありありと見える、聴こえる。歌う方は大変だろうと思う。が、どこかに必ず、わずかなオアシスを置く、幻の。合唱隊はそのオアシスの一滴を求め、声の道を歩く….。

西村の声楽作品の出立は遅い。器楽をまず設営した。

声楽曲は1997年から2015年(現況の作品目録による)までわずか5曲、合唱作品は『汨羅の淵より』(1978)から開始だが第2作『まぼろしの薔薇』まで6年の間があく。佐々木との遭遇に打ち震えるようなこれらの作品群は、本来、「声の人」(と筆者は考える)である西村がようやく自らの「我の井戸」からその地下水を存分に汲み出す釣瓶を手にした、釣瓶たるその人が来た、嬉しや同時代の同胞が、というこらえきれない声の噴出に他ならないと筆者には見える。前述のトークでも初っ端から、兄弟みたいでしょう、と笑い、同時代の詩人とのコラボレーションの喜びを語っている。だからこそ、室内オペラ(あるいは合唱オペラ)への扉が一気に開いてゆくのだ。佐々木には西村の欲してきた何もかもがあった。そういっても過言ではあるまい。

* * *

2011年3月の東日本大震災にあたり、佐々木はその9月に津軽三味線の二代目高橋竹山(1955~)と被災地の釜石、大船渡、陸前高田の町々を回る旅に出る。津軽三味線の演奏と民謡、詩の朗読と津軽三味線伴奏のライブをし、終わった後に会場に残る様々な人々の被災当日の話やその後の話を聞く。「想像を絶する体験を、誰もが持っていた。修羅場をくぐり抜けてきた語りのことばの強さ。聴く人がいるときに始まる物語。それを聴き届け、その声を編むことによって、新しい津軽三味線の「口説き節」(語り物)を作りたい。それがわたしたちの願いであり、民謡と語りをめぐる、東北への旅の始まりだった。」6)

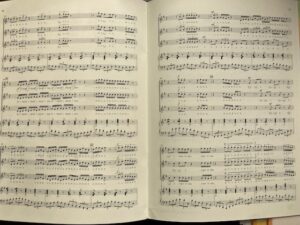

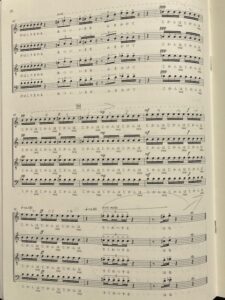

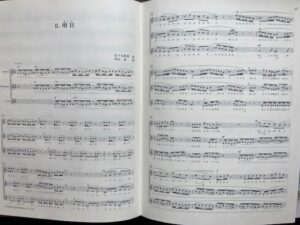

詳細は省くが、そこから生まれた作品が『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(2012/無伴奏女声合唱曲)である。テキストは詩集『明日』(2012)の結尾の連作《鎮魂歌》《明日》2篇と2011年4月の読売新聞紙上に掲載の『風のなかの挨拶』。宇都宮中央女子高校合唱部の委嘱だがその実力のほどを知る西村の筆に容赦はない。ここでは、スコアの一部を示すのみとする。

《鎮魂歌》はスコア西村解説によれば、全く特異な鎮魂であり、「はげしく揺れたその時」に生まれた絶唱で、詩魂の錯乱があり、自分もまたいちじるしく冷静さを欠いている、と述べている。波状に寄せる声のトレモロの連なりを見るだに、その音景が想像できよう。最終節「ゆるしてほしい わたしたちが この大地を抱擁し 接吻することを」の(pp)の透明なハーモニーが(f)へと響きの帯を広げるさまは胸に滲みいる。

《明日》は「明日」という句の繰り返しがリズミックに全編を走るが、その「明日」を取り除くならば、多様な想念のまだら模様の戦慄がある、との言。ケチャを思わせるが、軽快というより不安の旋回・疾走に近い。

最後の《風のなかの挨拶》は喜びと慰めの慈愛に満ちた、「旋律的かつ叙情的な曲趣」を目指したそうで、中盤の「猫 尾を立てて歩き 挨拶する あなたに」の導入部分に「ミャオ」の猫鳴き声を入れるあたり、他作とは異なる雰囲気をもつ(佐々木も西村も愛猫家)。もっとも、愛らしい鳴き声とは言い難い。最終句「芽ぶくときの やさしさ すべて」ののち、「a」(ppp)のヴォカリーズが、その優しさを次第に逞しさへと膨らませ、(ff)で全編を閉じると、高空に明日の輝きが湧き上がる。

本作作曲のおり、西村は佐々木との私的やり取りの中で「共感疲労」という言葉を彼から聞く。それを「仏教にいう”大悲心”(同情同苦し慈愛の献身をなす心)の響きを熱く感じた。この三つの詩魂はすなわちまさに”大悲(マハー・カルナー)”であると言ってあやまりではなかろう。」と述べている。なるほど、ここには確かに慈愛というより同苦の声がある。女声合唱のとりわけ高音の澄明な圧力に、それを聴き取ることができようか。

筆者は佐々木の詩に「受苦」を見たが、西村の「大悲」をこの作品に重ねるのはさほど突飛でもあるまい。それが、この二人を繋ぐ、実は最も深い地下水脈のように思う。

「死」とか「バルド」(チベットの『死者の書』にある中有の信仰:「魂」は、頭頂から抜け出て「バルド=中有」の状態に入りこのバルドをいかに正しく過ごすかが、死者の解脱や次の転生に大きな影響を与えると考える)といった死生観を論ずる以前に、自ずと浸潤してくる何かの力、あるいは働き、いや、情動のようなもの。地底深く、それは「受苦」「大悲」にその始源を汲む…..。

「人間存在の時空深遠なルーツ、あるいは魂の原光景、日常ないしは個人的な体験や記憶との不思議な接合や重量感、その行間には、乾いた、あるいは湿った神話的世界と、遠くノスタルジックなアジア的風土の地平」は一つの見え方だが、「受苦・大悲」も、もう一つの見え方として提起しておきたい。もちろん、その背後には人の生死、宗教・芸術がある。

なお、佐々木詩による合唱作品は『うめきうたみっつ』(2013/無伴奏混声合唱のための)があり、それが最後の合唱作品となった。これについては『清姫―水の鱗』ののちに触れたい。

佐々木、西村は『清姫―水の鱗』制作のため、和歌山の道成寺を訪ねる旅に出る。連れ合いのいる旅、楽しそうだ。その地で蛇に変化した清姫に「水の鱗」という言葉が付け加えられる。この、「水の鱗」とは?

* * *

付記しておく。

『汨羅の淵より』は1978年合唱第1作だが、ここに西村の合唱作品の原点があることは度々言及してきた。この初演時には高橋悠治『三里塚』も歌われている。プログラムでは高橋が「三里塚12年のたたかいは,ひとがともに生きるかたちをもとめ,そこから発せられることばをさがすひとびとのよりどころとなった. それらのことばをあつめ,歌として,ふたたびたたかいのなかにひろめるのは時代にたいする音楽家のつとめ」と記している。全6曲は以下だが当日は(1)(2)(3)のみ。

(1)「ひゃくしょうはくさ」(♪きけ 土の声を 忘れるな 土のたましいを …)

(2)「ぼくらのがっこう」(♪ぼくらは少年行動隊…)

(3)「よねの歌」(♪ななつのときにこもりに出されて…)

(4)「かおるの歌」(♪ひとつの星が燃え尽きて 五月の闇に…)

(5)「機動隊かんがえろ」(♪機動隊がやって来た 装甲車にのって…)

(6)「人民はかならず勝利する」(♪人民の旗管制塔にひるがえり銃声はもえさかる野火をつらぬく人民の大義はかならず勝利する穴を掘り鉄塔を建てたたかいに備えよう…)

これを聴いた柴田南雄は以下の文を残している。

「東京混声合唱団(田中信昭指揮)は現代合唱音楽の創造の母体の感のあるプロ合唱団で,前衛的な書法の難曲をこれまでに数限りなくこなして来た. 当夜の「三里塚」に先立つ水野修孝「幻」と西村朗「泪羅の淵より」も例外ではなかった. そうした場に,この合唱団にとって,少なくとも譜面づらの上からは練習の必要のまったくない,初見でやすやすと合ってしまうような曲を敢えて歌わせたのはこの上なく痛烈に効果的であった」

「今日の作曲家のあいだに,それ自体が目的である作曲や,たんに音楽会で演奏されるための作品を新しい意匠で作曲することへの空しさが,だんだんと拡がりつつあることは否定できない. この非音楽的な季節に,何のためにクラシック音楽などやるのか. 音楽のために音楽をやれたのは19世紀,少なくとも20世紀前半までではないのか. 今や作曲を,音楽を何のためにやるのか,を彼らは考える」(赤旗海賊版)

この1978年は佐々木の友の死から11年後だが、佐々木は死の翌1968年に三里塚闘争と米軍の王子野戦病院の反対闘争に参加、王子の路上で逮捕され投獄されている。7) 高橋悠治(1938~)は佐々木らより10歳年長、西村はそのほぼ中間に位置するが、当時の学生運動については、結局は暴力、知らんわい、と片づけた。どちらもそれぞれの真であろうが、『洪水』での佐々木との対談で語られる友の死を、西村はどのように聴いたのだろうか。震災後の佐々木の「共感疲労」を熱く感じたところでの「大悲」とは。「受苦」「同苦」あるいは「共苦」「大悲」。

そう簡単に重ねられるものではない、とやはり思う。

*本稿執筆にあたり、クール・ジョワイエ合唱団、また合唱団体栗友会より貴重な資料のご提供をいただきました。

御礼申し上げます。

註)

- 『夏の庭』全音楽譜出版社 2010 前書き

- 『創立40周年クール・ジョワイエ演奏会〜男声合唱による西村朗作品集〜』CDより

- 『続・佐々木幹郎詩集』 p.101~103

- 『旅に溺れる』p.92~103

- Youtube:

映画『ラサへの歩き方~祈りの2400km』予告編

https://www.youtube.com/watch?v=F7REtRzg3hA

チベット・霊峰カイラスへの巡礼

https://www.youtube.com/watch?v=qft4SZvUUUY

東大寺修二会 初夜(「六時の行法」の内、初夜〜初夜の悔過作法〜五体投地)アーカイブ映像

https://www.youtube.com/watch?v=L467Dmz0d_o - 『東北を聴く』p.1,2

- 『佐々木幹郎詩集』p.136

参考資料)

◆書籍

『洪水1号』洪水企画 編集・発行人:池田康 2007 年12月

『洪水6号』同上 2010年7月

『佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫 76 1982

『続・佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫139 1996

『地球観光 深川・ミシガン・ネパール』佐々木幹郎著 五柳書院 1990

『旅に溺れる』佐々木幹郎著 岩波書店 2010

『悲歌が生まれるまで』 佐々木幹郎著 思潮社 2004

『明日』佐々木幹郎著 思潮社 2012

『東北を聴く』佐々木幹郎著 岩波新書1473 2014

『かつて10・8 羽田闘争があった』(10・8山崎博昭プロジェクト編)合同フォレスト 2017

『寺山修司 全詩歌句』思潮社 1986

◆楽譜

『夏の庭』西村朗 佐々木幹郎詩 全音楽譜出版社 2010

『大空の粒子』同上 2010

『鳥の国』同上 2011

『旅―悲歌が生まれるまで』西村朗夫人の許可を得てクール・ジョワイエより提供の複製

『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』全音楽譜出版社 2022

◆ CD

『佐々木幹郎と西村朗の世界』

藤井宏樹/樹の会 合唱音楽の夕べvol.6 日本アコースティックレコーズNARC-2147

『創立40周年クール・ジョワイエ演奏会〜男声合唱による西村朗作品集〜』CD Giovanni GVCS 31201/2

『逝く夏の歌〜西村朗女声合唱作品集〜』 企画/吉岡訓子 制作/栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 UCJC-02

◆Youtube:

『佐々木幹郎と西村朗の世界』

藤井宏樹/樹の会 • アルバム

『大空の粒子』『鳥の国』『清姫』

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mhUXJLVhNdhlOzEJXwsnW-phBNc4AtnTQ

(2023/12/15)