カデンツァ|ヒロシマ―戦争と人間―|丘山万里子

ヒロシマ―戦争と人間―

Text by 丘山万里子( Mariko Okayama)

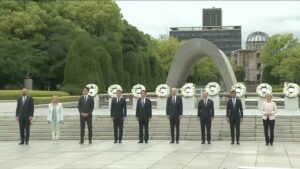

広島サミットはゼレンスキーの登場ですっかり霞んだ。

広島での開催については色々思惑があろう。

各国首脳がずらり並んでの原爆慰霊碑献花に、2016年当時のオバマ大統領の広島訪問を思い出す。プラハで「核兵器を使用したことのある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任があります。」と核なき世界を目指すことへの責任を宣言した米国大統領の来訪に私は新しい風を感じたものだが、その後、世界がそのように進むことはなかった。

各国首脳がずらり並んでの原爆慰霊碑献花に、2016年当時のオバマ大統領の広島訪問を思い出す。プラハで「核兵器を使用したことのある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任があります。」と核なき世界を目指すことへの責任を宣言した米国大統領の来訪に私は新しい風を感じたものだが、その後、世界がそのように進むことはなかった。

世界各地で起きているさまざまな流血闘争はウクライナとロシアと同様の痛苦をその地の人々に与えているが、日々各国に伝えられるのは全世界を巻き込む核の脅威を抱えるウクライナとロシアの戦争だ。

何を、どれくらい自分事として受け止めるかは人それぞれだが、人間には戦争することが好きな人、したくてたまらない人が必ず居て、それは止めようのないものなのだろう。大小は異なれ、人間の歴史がそれを物語る。

かつて「ショー・ザ・フラッグ(旗を見せろ)」と米国に言われ、イラクへの自衛隊派遣を決めた当時の首相小泉純一郎は、TV番組で「あなたの子供が戦争に行けと言われたらどうしますか」と問われ「そういう質問は次元が低い」と一蹴した。質問者は子供のいる母親だったが、「人ごとではない」というその気持ちと、「次元が低い」との間にある無限の乖離は埋めようのないものなのだろうか。

昔、ウィーンに住んだ時、ちょうど湾岸戦争が始まり、当地居住の日本人たちがこぞって日本が派兵しないのを怒り羞恥するのに(金しか出さない、肩身が狭い、だから日本はダメだ)ひどく驚いた。世界に誇る平和憲法の意味を知らないのか。誰とも戦争しません、とは、簡単に守れるようなものではなく、人間としてのあるべき姿、ありたい姿の一つの象徴であり希望なのだ。

どの時代にも戦争したい人はいる。それを押し留めようとする、人類の大事な叡智の結晶がこの平和憲法にある。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」1

時代遅れと言われようが、絵空事、非現実的であろうが、人はこうした至高の灯火を決して手放してはならないと私は思う。誰かが掲げていなければならないフラッグは、これだ。

広島で岸田首相も含め各国の首脳は何を見て、何を感じたのか。オバマの原爆資料館滞在はわずか10分、今回は40分で、資料館をそれなりに見聞したことが強調されたが、原爆がなんだったかを彼らが本当に身にしみて考えたとは思えない。彼らが一致したウクライナ支援の声明を手にゼレンスキーは戦火の自国へ戻った。

彼の広島でのスピーチをいくつか拾う。

「私は、戦争によって歴史の石(人影の石)に影を残すのみになってしまったかもしれない国からここに参りました。ですが、わが国の英雄的な人々は、戦争そのものを“影”にするために歴史を巻き戻そうとしています。

私は、世界に戦争はあるべきではないと思っております。」

「広島は今、復興を遂げています。私たちはがれきと化してしまったすべての街、ロシアの攻撃による被害を受けていない家が1軒もなくなってしまったすべての村が復興を遂げることを夢みています。」

「1986年のチョルノービリ原子力発電所の事故を生き抜かざるを得なかった私たち、ウクライナが申し上げております。

私たちの土地の一部は、いまだに立ち入り禁止区域のままです。想像してみてください。ロシアはその地域で攻勢をかけたのです。ソ連時代に放射能で汚染されたものを埋めた森の中に、ざんごうを掘っていたのです。

ロシアによるこのような悪行、愚行が放置されれば、世界は間違いなく破滅するでしょう。同じような戦争を起こそうとするほかの犯罪者が現れるのは時間の問題です。」

彼はこの戦いを人類の最後の戦争にしたい、そのためにも武器と経済の支援を、と30時間の滞在中、各国首脳と面談し訴えた。パワーゲーム以外の道を探る知恵を絞るのがこれら首脳陣の責であろうに、バイデンは直ちに武器支援を表明しゼレンスキーを喜ばせ、日本もまた支援を約束した。

彼はこの戦いを人類の最後の戦争にしたい、そのためにも武器と経済の支援を、と30時間の滞在中、各国首脳と面談し訴えた。パワーゲーム以外の道を探る知恵を絞るのがこれら首脳陣の責であろうに、バイデンは直ちに武器支援を表明しゼレンスキーを喜ばせ、日本もまた支援を約束した。

一方、ゼレンスキーは資料館では子供らの悲惨な写真に、自国の子らも今こうした状況にある、なぜ人間はこんな恐ろしいことができるのか、と漏らしたという。

なぜ、できるのか。

私もわからない。

アウシュヴィッツ、ダッハウ、広島に行っても、瀋陽九一八歴史博物館(満州での日本軍の残虐行為の展示館)に行ってもわからない。

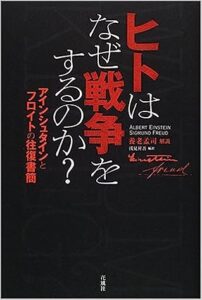

『ヒトはなぜ戦争をするのか』2は、アインシュタインとフロイトの往復書簡である。1932年国際連盟からの依頼で、今の文明で最重要と思える事柄についての意見交換にアインシュタインが選んだテーマと相手がこれ。二人ともユダヤ系で、アインシュタインはこの頃まだポツダム近郊に、フロイトはウィーンに居た。

アインシュタインは問う。

「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」

彼はいまだに平和が訪れていないことを、人間の心自体に問題がある、平和への努力に抗う種々の力が働いていると述べる。そうしてその悪しき力として、第一に「権力欲」を挙げる。

国家を主導する地位の者たちは自分の権限が制限されることを恐れる。

この権力欲を後押しするグループ、金銭的な利益を追求、戦争の折に武器を売り、大儲けしようとする人たち、これらは数は多くないが、強固な意志をもつ。

だが、なぜ少数者が夥しい数の国民を動かし、自分の欲望の手先にすることが可能なのか。

学校やマスコミ、宗教的組織すら手中に収め、駆使して大多数を操るから。

だが、そのように煽られて、自分の身を犠牲にするようなことがなぜ起こりうるか。

アインシュタインの結論はこうだ。

「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が!」

そうして、問う。

「人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか?」

また、「教養のない人」より「知識人」が大衆操作による暗示にかかりやすく、彼らは生の現実を自分の目と耳で捉えない、紙の上の文字を頼りに複雑に練り上げられた現実を安直に捉えるからだ、とも言っている。

フロイトの答えは(こちらはかなり長いので簡略に)。

まず、権力欲について。

「権力と暴力は密接に結びついているのです。権力からはすぐに暴力が出てきて、暴力からはすぐに権力が出てくるのです。」

人と人との利害の対立においては、原始時代も人間は暴力で決着をつけた。腕力から武器へ、社会の発展とともに暴力は「法」(権利)へと変化したが、それを守るには共同体の結束、一体感が必要となる。けれども現実社会はバラバラな能力とバラバラな力を持つ人間たちが住むから、権利は非平等な力関係を映し出すものになり、法律は支配者たちによって作り出され、支配者に都合の良いものになってゆく。したがって、結局のところ、「法の支配」は「暴力による支配」に取って代わられてしまう。

全世界の人々が一つの共同体として結束、一体感を持つのは難しい。統一できるような「権威」が見つからないから、法による支配を支えるには今でも暴力が不可欠、と彼は述べる。

さらに、憎悪に駆られ、相手を殲滅しようとする欲求については、人間の衝動には二種類あるとする。一つは保持し統一しようとする衝動。これを彼はプラトンの「愛」(エロス)に準いエロス的衝動とする。もう一つは、破壊し殺害しようとする衝動。これは攻撃本能破壊本能である。

つまり、愛と憎しみ、引力と斥力。そうしてこの両者は、愛の衝動(対象を手に入れるためには奪取衝動が必要)でもある。愛は「生」への衝動、破壊は「死」への衝動にもなる。破壊への衝動は内面化されると生命体に悪影響を及ぼすから、外部へ向かう方が生物としては自然なこととし、

「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」

と、うめく。

そうして、

「私たち(平和主義者)は、なぜ戦争に強い憤りを覚えるのか?――(中略)戦争は自然世界の掟に即しており、生物学的なレベルでは健全なものと言え、現実には避けがたいものなのですから!」

と自身に問いかける。答えは、文化の発展により、人間の心身が変化したからで、知性が衝動をコントロール、さらに攻撃本能を内に向けることにより、

「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる!」

と、なんとも楽天的な知性・文化文明第一主義で締めくくっている(ここで彼は文化より文明という言葉を好む人もいるが、と但し書きしているが、文明が適切と私は思う)。

ちなみにアインシュタインはその後、米国へ逃れ、1939年には核兵器の話を聞き、ルーズベルト大統領にドイツより先に開発するよう促す手紙を出した。1945年、広島・長崎への原爆投下を聞き後悔、以後、核兵器反対の発言を繰り返し、廃絶の宣言に著名して死去(1955)。

フロイトはナチスに追われ1938年ロンドンに亡命、翌年癌で死去。

世界の知性二人の書簡に養老孟司が簡単な解説をしている。

世界の知性二人の書簡に養老孟司が簡単な解説をしている。

彼は、暴力に代わるものは西欧では「権力」であり「法」と考えられるが、日本では「世間という規制」で、従って世間が許せば戦争も十分起こりうる、とする。平和憲法の謳う平和主義も世界に評価されないのは「日本という世間」の約束事で普遍的な原理でもなんでもないからだ、と。なるほど、ウィーンの日本人たちは「その地の世間」に居るから平和憲法など目もくれないのか。

また、こうも言う。

「人の攻撃性が生得的であろうとなかろうと、人が見ている世界はしょせんはヴァーチュアルである。どの個人の世界であれ、その人の脳が世界をとらえているというしかないのだから、それで当然であろう。それならヴァーチュアル世界で戦争をすればいい。攻撃性をそこで満足させればいいのである。それが、いまでは悪くいわれるのがふつうの、テレビ・ゲームの世界ではないか。」

したがって、武器の進化は、戦争のヴァーチュアル化の歴史だった。手作りの武器で相手を殺すのは容易ではない。相手への感情が優先するから、ひょっとして途中でもうやめた、にならないとも限らないが、相手がもはや見えずミサイルで、となれば、「つまり抽象化すればするほど、残虐なことが“ふつうの人”に可能になる」。戦争は「よりヴァーチュアルになった、それを私は進歩と呼ぶ」。

文明(文化)の進歩が戦争をなくす、というフロイトの主張を、ヴァーチュアル戦争で遊ぶ人間が増えれば攻撃本能もそこで充足し、リアル戦争は回避できる、と言い換えることもできようか。

ドローンで攻撃が可能になり、抽象化も極まったのだから。

養老は戦争を土建といい、立派な戦争を顧みて感激するのは立派な建物を見て讃えるのと同じで、「こんな馬鹿なものを作って」というのが平和主義者だという。

養老の結びはこうだ。

「政治家や官僚があの建物を造ったというなら、お前が大工もやっていたとは知らなかった、と一言いえばいいのである。それを言わない一般市民は、戦争責任がある。個人的“異見”を承知で言わせてもらえば、戦争とは一般市民のそうした感覚が背後にあって起こるのである。」

彼も焼夷弾の下で防空壕にこもった人で、戦争はヴァーチュアルではなかった。

* * *

今年の5月、私は三善晃の音楽をたて続けに浴びた。

その一つ、都響の反戦三部作は2020年山田和樹の指揮で演奏予定で、私はその解説を書いた。それが延期されての上演で、内容も少し手直しした。この公演に私は原爆の図丸木美術館の学芸員岡村幸宣さんと、丸木俊の姪の絵本作家丸木ひさ子さんをお誘いした。ひさ子さんは東松山の美術館の脇の家で暮らしているが、演奏会など初めて、とのことだった。

戦争をテーマにした作品なので、耳に心地よい音楽ではなく、辛かったら退席なさってかまいませんから、とあらかじめ私は伝えておいた。岡村さんは世界中、『原爆の図』のメッセージを抱え飛び回っている方なのでたぶん問題ないけれど。でも、こういう音楽を耳にしたことはないのでは、とは思った。

『レクイエム』の冒頭、「誰がドブ鼠のようにかくれたいか!」とステージ後方にずらり並んだ合唱団が叫んだ時、ひさ子さんは身を乗り出した。それからずっと吸い寄せられるように、どんな響きが、声があがろうと、眼前の音景から目を離すことなく、集中しておられた。岡村さんもまた。

私もまたこの三部作を一度に生で聴くのは初めてだった。

そうして驚いた。どの作品にも、苦悶酷烈の叫びと音響の間からふと浮かび出る美しい旋律があることに。これまで聴いた実演からも、CDからも聴き取ることのなかった三善の「うた」が、そこにあるではないか。

私は、本当に撃たれた。三善は身悶えしながら、けれどこんなにも優しい、美しい「うた」を歌っていたんだ。それはもちろん合唱であったり、オーケストラであったりチェロのソロ部分だったりした(若い首席奏者伊東裕。頼むぞ若者、という三善の、山田の、オーケストラの、合唱の、全ての人々の声を私は聴いた。そうして彼は渾身の魂を込めた美しいうたを歌った。それはなんと心強いものだったろう)。

『詩篇』のⅧ「おわりのないおわり・波の墓」での合唱、静寂に差す「ゆれあっている ゆられあっている」の歌声のかすかな光に、私は涙が滲んだが、前席の女性もまたハンカチを取り出すのであった。

終演後、メンバーがはけて誰もいない舞台に、いつまでも続くスタンディング・オベーション。

こんな演奏会があったろうか。

去り難く、私は岡村さんとひさ子さんとともに立ちつくし、この二人に聴いてもらってよかった、と心から思った。彼らもまた、そう言ってくれた。

『原爆の図』と重なるもの。日本には、こういう作曲家が居た。

私は、あれこれ感想を言い合ったりするのを好まないので、アフタートークにも出ず、お礼を言い合って別れたが、翌日のメールでひさ子さんは、『レクイエム』の入りがすごかった、と伝えてくれた。オーケストラを聴くのは初めてだが、重厚で調和がとれ、『詩篇』は曲が美しく、『響紋』は子供の合唱が綺麗だった、そんな貧しい言葉でしかいえない自分が残念だと。

いや、この言葉が全てを語っている。

この演奏会で、私は知った。

パリから帰国の飛行機で見た羽田が真っ黒、墨絵の世界に見えたとき「まだ白骨が生々しくその辺に散らばっていて、それを拾い集めて僕なりの墓を建て、銘を刻んで墓守になる」と思った、それは三善の音楽を貫く烈しい決意と宿命の自覚だったのだと。

そうして、晩年の対話の中で「『レクイエム』からの墓碑に生きている人がみんなそこに来てくれるか、と思ったら、そんなこと知らないよ、と」と笑った氏の声がよみがえる。

西欧の近代とかなんとか、そんな抽象思考から抜けられないでいた私は、氏の言葉を綴りながら、どこか掴みきれずにいた。そうじゃない。そんなことはどうでもいい。

この人は、「戦争と人間」という普遍の命題を自分事として一途にただ一途に引き受け続けた、そういう作曲家だったのだと。

私は対話の中で「いつまで戦争にこだわるんだ、ヒューマニスティックな顔で、平和だ、愛だ、希望だ、生命だ、祈りだなんだ、もういいよ。だからなんなのさ」という声にどう応えるか、問うた。

氏は「タマネギと同じで一枚剥がしてもまた違う同心円、人間は本来そういう同心円的な一つのタマネギ」と言ったが、正直私にはよくわからなかった。今もこの喩えはよくわからない。でも、剥いて剥いて、ずっと涙を流し続ける、そんなことかもしれないと思う。

とにかく、養老のいうヴァーチュアルな戦争ではないリアル戦争の体験者として、その時代の子として、彼は作曲家としての責任を全うしたのだ。

そのことが、異様に私をつんざいた。みんな、そんなこと知らないよ、と墓碑に目もくれないけれど、僕はその墓守をずっとする。

それがどういう生き方だったか、その夜の音が語ってくれた。

山田和樹が引き出した三善の「うた」、途切れ途切れに浮かぶ、でも決して消えないその「うた」の清らかさ、浄らかさ。山田を、この夜の全ての人々の全力を、心から讃えたい。

私たちはパンデミックという日常を体験した。誰もが、死の恐怖を自分事と感じた。

ウクライナ南部のダムの決壊を、双方が相手の仕業と非難し、フェイクではないですよね、とTVは確かめつつその映像を流し続ける。ヴァーチュアルな加工世界と現実とが、もはや判別できない時代に私たちは来てしまった。

だが、三善晃が守ったものを音にしてくれる人がいる限り、その音を立ち尽くして聴く人がいる限り、その音と人々について語る人がいる限り、一つのタマネギは一つのタマネギであり続ける。

先般亡くなった大江健三郎はその『ヒロシマ・ノート』3のエピローグにこう記している。

「おそらくは広島こそが、僕のいちばん基本的な、いちばん硬いヤスリなのだ。広島を、そのように根本的な思想の表現とみなすことにおいて、僕は自分が日本人の小説家であることを確認したいのである。」

三善の最後の合唱作品は『その日―August 6』だ。

おそらく三善もまた、そのような作曲家であったのではないか。

大江のエピローグからもう一つ。長いが引用する。

「放射能によって細胞を破壊され、それが遺伝子を左右するとき、明日の人類は、すでに人間でない、何か異様なものでありうるはずである。それこそが、最も暗黒な、最も恐ろしい世界の終焉の光景ではないか。そして広島で二十年前におこなわれたのは、現実に、われわれの文明が、もう人類と呼ぶことのできないまでに血と細胞の荒廃した種族によってしか継承されない、真の世界の終焉の最初の兆候であるかもしれないところの、絶対的な恐怖にみちた大殺戮だったのである。広島の暗闇にひそむ、最も恐ろしい巨大なものとは、すなわちその可能性にほかならないであろう。僕は原爆資料館でオオイヌノフグリやハコベの葉を見て心底脅かされたことをもまた、五年前に初めて広島を訪れた時の文章に書いた。原爆後の広島の土に芽生えた、あの愛らしい二種の越年生草木にもたらされた、じつに本質的な破壊の印象は、いまもなお僕を圧迫する。あのように荒廃したものを、十分に回復させることは、もう決してできない。もし人間の血と細胞があのように荒廃するなら、それはすなわち世界の終焉だろう。」

フクシマを経験した日本の政治家や官僚が、広島サミットで発信すべきことはなんだったのか。

フクシマを経験した日本の政治家や官僚が、広島サミットで発信すべきことはなんだったのか。

原発再稼働に走り、防衛費を増大させる彼らが、何を考えているか。物言わぬ私たちに、早晩そのツケが回ってくること、それを負わされるこれからの人々のことを、今、私たち一人ひとりが強く自覚し、どんな小さなことでも、自分に可能な何ごとかを為して行かねばならないのではないか。

- 『日本国憲法』 童話屋 2001年

- 『ヒトはなぜ戦争をするのか?』 アルバート・アインシュタイン ジグムント・フロイト、養老孟司解説、浅見昇吾編訳 花風社2000年

- 『ヒロシマ・ノート』 大江健三郎著 岩波新書F27 1965年第1刷

関連評:東京都交響楽団第975回定期演奏会Aシリーズ【三善晃生誕90年/没後10年記念:反戦三部作】|齋藤俊夫

(2023/6/15)