イギリス探訪記|(6)音楽の力?:ロンドンのヘンデル|能登原由美

イギリス探訪記|(6)音楽の力?:ロンドンのヘンデル|能登原由美

Another Side of Britain (6) Power of Music?: Handel in London

Text & Photos by 能登原由美(Yumi Notohara)

今年も毎年恒例の「ロンドン・ヘンデル・フェスティバル」が開催された。誕生日にあたる2月23日(ユリウス暦)から3月半ばまでの約3週間、彼の活動場所の一つであったハノーヴァー・スクエアの聖ジョージ教会を中心に、オペラの上演やコンサート、あるいは声楽コンクールなど様々なイベントが開催されるものだ。私が参加した初日のコンサートと作曲家ゆかりの地を歩く2回のガイド・ツアーは、いずれも完売(ただし、ツアーの初回については何らかの理由で急遽、中止になる)。ドイツ人ながら20代で渡英したのちに帰化、オペラの隆盛をもたらしたばかりか、オラトリオの創作によって合唱音楽の伝統を確固たるものにしたこの作曲家については、イギリスでは今なお絶大な人気があるようだ。

開幕初日に見たのは《アレクサンダーの饗宴 HWV 75》。1736年に作曲された直後には仲間内で試演会も行われたようだが、一般聴衆に披露されたのはコヴェント・ガーデン、つまり、現在ロイヤル・オペラの本拠地となっている英国オペラ界の殿堂であった。ただし、ヘンデルの当初の拠点はクィーンズ・シアター(アン女王の崩御後、ジョージ1世の即位とともにキングズ・シアターに改称、現在はハー・マジェスティーズ劇場の名で知られる場所)。ヘンデルはここで数々のヒット作を手がけて一世を風靡するも、ライバル団体との争いやイタリア・オペラ流行の翳りなどから、出来てまもないこの新しい劇場に新天地を求め拠点を移していたのである。と同時に、本格的なオラトリオ創作へと舵を切り始めていた時期でもあった。レチタティーヴォとアリア、合唱をもとにした2部からなる作品だが、当時の一般的なオペラ形式である3幕の長さに合わせるように、2つの協奏曲、すなわち《ハープ、リュート、リリコードのための協奏曲 HWV 294》と《オルガン協奏曲ト短調 HWV 289》、さらに《合奏協奏曲ハ長調 HWV 318》を入れた形での初演であった。この日の演奏も、当時の形を踏襲する形で行われた。

英語によるテクストは、18世紀英国を代表する詩人ジョン・ドライデンの頌歌をヘンデルの友人ハミルトンがアレンジ。古代ギリシャ時代の覇者として知られるアレクサンダー大王が、詩人ティモテウスの奏でる音楽によって心を動かされるというものだ。副題にもあるように、「音楽の力 Power of Music」を謳ったその内容は、多様に色合いを変える音楽と人々の情動に迫るもので、さまざまな楽の音(ね)や響きを捉える聴覚にも意識が傾けられている。数多の戦争に勝利し、大規模な東方遠征を成し遂げた冷酷な君主を讃えながらも、その剛力を上回る音の神秘が主題といえるだろう。

音楽と感情の抜き差しならない関係性を主題とする古代の物語。この日は、歌い手の微に入り細を穿った表現が実に見事であった。とりわけ、ソプラノを歌ったルーシー・クロウ(Lucy Crowe)の歌唱は、バロックならではのヴィブラートを生かしながらさまざまな声色で演じ分けており圧巻。独唱者は教会内陣にある説教壇から歌うスタイルであったが、それだけにまるで民衆に語りかける説教者そのものであった。テノールのジョシュア・エリコット(Joshua Ellicott)、バスのジョナサン・リーマル(Jonathan Lemalu)の声による演技も見ものであったが、彼女の名演にはかなわない。また、ピリオド楽器による演奏もテクストに真実味を与えていくもので、大いに興をそそった。演奏は、フェスティバルの音楽監督を務めるローレンス・カミングス(Laurence Cummings)指揮によるロンドン・ヘンデル・オーケストラ。

それにしても、この「音楽の力」という言葉は非常に危うい。確かに、このドライデンの言葉を待つまでもなく、我々はしばしばそれにより目の前の現実世界から引き離されたり、あるいは逆に逃避を求めてその魔力に身を委ねたりする。実際、人間の感情へと作用するその不思議な性質については、古代ギリシャ時代から現在に至るまでさまざまなところで論じられてきた。あるいは、善きにしろ悪しきにしろ、古今東西、それを利用する行為も数多く目撃されてきた。今さらその抗いがたい力を否定することなど出来ないだろう。

一方で、感覚的側面ばかりかより実利的な面においても「音楽の力」を示す事実が、やはりヘンデルの活動から見えてくる。すなわち、この作曲家の代名詞とも言えるあの名作、オラトリオ《メサイア》ゆかりの地となる捨子養育院での慈善活動である。1750年5月1日、ロンドンにおいて〈ハレルヤ〉の響きはこの施設のチャペル内で高らかに鳴り響き、以後、1759年のその死まで毎年ここで歌われるとともに、作品は遺贈される。それにより、設立されてまもないイギリス初の孤児院の存続と発展に大きく寄与することになったのである。

もちろん、背景には作曲家側の自作をめぐる駆け引きがあったことは間違いない。というのも、今でこそ至るところで演奏される《メサイア》だが、1742年のダブリン初演が大成功を収めたのに対し、ロンドンでの初演は評価が芳しくなく、その後は上演自体が滞っていた。キリストの降誕と受難を題材にした「敬虔な」作品を、劇場という「卑俗な」場で演奏することへの批判が後を絶たなかったためだ。そこで思いついたのが、慢性的な財政難に苦しんでいた捨子養育院のチャペルであったというわけである。

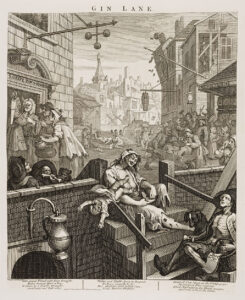

実は、当時のロンドンでは、王侯貴族ら上流階級の社交場となった華やかなオペラ座界隈の裏で、飢えと病気、アルコール中毒や犯罪などに苦しむ貧民街が社会問題となっていた。最大の犠牲者は子どもたち。衛生事情も悪く医療設備もままならないなか、18世紀初頭の5歳未満の子供の死亡率は75%、救貧院となると90%に上ったという。そればかりか、捨てられていく幼児の数も年に1000人にも上ったと記録される。社会風刺の版画でも知られ、のちに触れる画家ウィリアム・ホガースの《ジン横丁》には、貧しさから身売りし酒浸りになった女性と、その胸元からこぼれ落ちる幼児の姿が描かれている。これは決して誇張などではなく、実際の光景もこれに近いものであっただろう。

海運業者として10年以上にわたりアメリカに滞在、その後1704年に帰国したトマス・コラムは、母国の首都の劣悪な状況に驚き、社会から見捨てられた子どもたちを収容して生活と教育の場を与える施設の設立を発案する。もちろん簡単ではない。20年にも及んだ奔走の末、ついに1739年に捨子養育院の開設にこぎつけたのであった。ただし、継続的に資金を要するその運営にはその後も困難が続く。美術界に影響力を持っていたホガースが参与し、絵画の寄贈やアート・ギャラリー(英国最初の公開画廊)として活用することでなんとか持ち堪えていたが、それでも厳しい財政事情は変わらないままだったのである。

こうしたなか、すでに当代随一の大作曲家となっていたヘンデルが、支援の輪に加わることになった。まずは1749年、未完のままとなっていた礼拝堂建設のために演奏会を開催する。王族も列席したコンサートの聴衆は1000名にものぼり、大きな収益となった。さらにその翌年、作曲家にとっても念願だった《メサイア》の再演が、完成したばかりのチャペルで実現するのである。指揮は作曲者本人。やはり寄付によって設置されたオルガンも使用された。そればかりか、定員超過でチケットを入手できなかった人々のために、2週間後には追加公演も行われたという。以後、ヘンデルは養育院の理事になるとともに、9年後に亡くなるまで本作を毎年演奏。この恒例行事はその死後も続き、遺言によって寄贈された楽譜とともに、施設の運営と拡大に大きく貢献したのである。

もちろん、一方的な「善意」というわけではない。ホガースやヘンデルらにとっては作品発表の場でもあり、来場した王侯貴族ら富裕層から新たな創作依頼を受ける絶好の場所ともなっていたのであろう。それなりの「見返り」を期待してのことであったことは間違いない。けれども、そうした各自の「思惑」により、かろうじて生を繋いだ子どもたちが大勢いたことも紛れもない事実である。何よりも、一度は社会から見捨てられた命が、美術や音楽の虜となり財布の紐を緩める人々を通して息を吹き返していく。これも音楽の偉大な「魔力」の一つといえるのではないか。

このように、美術や音楽の力を借りながら運営されていったこの捨子養育院は、その後200年余りにわたって子どもたちに救いの手を差し伸べ続け、1954年に閉院した。現在は門構えだけを残し、その広大な敷地は大きな公園になっている。その様子を見ようと現地に行ってみた。驚いたことに、門のところには「子ども連れ以外は立ち入り禁止」の標識がかかっていた。そればかりか、そばには警備員がおり、ちょうど私の目の前で2名の年配女性が入ろうとすると注意を受けていた。周辺には、青少年育成施設や児童関連の研究所などが並ぶ。創設者のコラムが掲げた志が今なお受け継がれ、この界隈一体が徹底して子どもの未来のために捧げられていることがよく伝わってきた。それだけに、もしあの時ヘンデルがいなければ、あるいは彼の偉大な作品《メサイア》がなければどうなっていたのだろうか。音楽に携わる身だけに「ひいき目」と見なされるかもしれないが、やはりその「力」を信じずにはいられないのである。

(注)執筆にあたり、下記の文献を参照した。

・Foundling Museum ed., Handel the Philanthropist, (The Foundling Museum, c2009)

・Donald Burrows, Handel, 2nd edition, (Oxford University Press, 2012)

・Carole Howell, The Foundling Museum: An Illustrated Guide (The Foundling Museum, 2014)

・Jane Glover, Handel in London: The Making of a Genius (Macmillan, 2018)

(2023/4/15)