プロムナード|「安心して仕事を頼める若手」は存在するのか|田中 里奈

「安心して仕事を頼める若手」は存在するのか

Text by 田中里奈 (Rina Tanaka)

「若手」と呼ばれるようになってから久しい。研究も批評も、活動年数から見ても実年齢的にも「若い」人があまり参入してこない界隈だ。なので、新人バイトのなかなか入ってこない(または、入ってきても定着しづらい)職場よろしく、「新しい人が次に来るまではずっと新人」の状態が続くのかしらと思っていた。だがここ数年、どうやらそういう問題ではないようだ、と認識を徐々に改めつつある。

「若手」とか「新人」とか、一口に言ってもさまざまである。本当にぴちぴちの新人が出てくることはあまりない。どこかでコツコツ活動していて、それが何かのきっかけで誰かの目に留まって初めて、「若手」とか「新人」とか言われるようになる。だから、仕事がバンバン来るような「若手」は、すでにある程度の実績をどこかで積んでいることが多い。ある界隈ではそこそこベテランだけど、場所が変われば「新人」扱いということもある。

そういう人は、これまでの活動を通じて人的ネットワークを張っているので、仕事の依頼先を探している時に、名前をぽつぽつ聞くようになる。知る人ぞ知る新人と違って、名前を挙げた時に「えっ、誰?」という反応をもらうことは少なく、「おっ、○○さんか」と言われるようになる。そう考えると、私がここで話している人たちに対して、「新人」とか「若手」とかの呼称を使うことに語弊があって、むしろ「メジャーデビューした人」と言い換えるべきなのかもしれない。メジャーデビュー後、仕事のオファーがどっと増える「新人」アーティストのごとく。ただし、研究や批評の界隈において何が「メジャー」なのかという点には、一考の余地があるが。

* * *

すでに実績があって、安心して仕事を任せられる、メジャーデビュー済みの「若手」にどうしたらなれるのだろうか。仕事がなかなか回って来なくて、諸々に応募しても梨の礫の状態から、いつも同じ座組みで回っている「メジャー」な界隈にずかずかと入っていってひっくり返したいという、悪い思い付きを実現することは、はたして可能なのだろうか。

現実的に考えると、そもそもメジャーな界隈に入っていく方法自体がそう多くない。新人賞を獲るという正攻法らしきものがあったが、主要文芸誌の中で唯一、新人評論賞(2014年までは新人賞評論部門)を持っていた『群像』が、2021年12月をもって同賞を休止したのは記憶に新しい。演劇で言えば、日本における唯一の演劇評論家の全国組織である国際演劇評論家協会(AICT)日本センター主催のシアターアーツ賞がまだあって、若手の育ちにくい演劇評界隈への数少ない入口として、かろうじて機能してはいるが…。

|

筆者の関わっている演劇研究も、なかなかしんどい。日本国内のメジャーなプラットフォームである日本演劇学会には、いわゆる新人賞が無い。その代わり(といってはなんだが)、世界規模の演劇研究者が集う国際演劇学会のほうには、若手研究者向けの論文賞がある。「賞を獲って何が変わるのか」と言われると、「絶対こう変わる」と言い切れるほどの効力があるのかは疑わしいが、獲得前よりも人の目に留まりやすくなることはたしかだろう。あと、賞という言葉に弱い人はいる。ただし、賞の存在を嫌う人も、いる。

* * *

「メジャー」なコミュニティが自閉している、という前提に立って考えると、外から参入しようとする人を見極めて招き入れられる立場――フィールドワークで言うところの「ゲートキーパー」――はますます重要となる。

ただし、ここで言う「ゲートキーパー」は、『ヒルビリー・エレジー』(2016、邦訳2017)に描かれている社会関係資本のあり方に近い。同書では、アメリカで保守的な貧困白人層の多く住まうヒルビリー出身で、イェール大学のロースクールに進学した著者のJ・D・ヴァンスが、所属機関のネームバリューというお墨付きのおかげで就職活動をトントン拍子に進めるという話が出てくる(このようにまとめると非常に語弊があるので、未読の方はぜひ読んでみてほしい)。こう書くと、社会関係資本とは単に人脈やコネの言い換えじゃないか、と思ってしまうのだが、重要なのは、ヴァンスが実体験に基づいて次のように説明している箇所だ。

ただし、ここで言う「ゲートキーパー」は、『ヒルビリー・エレジー』(2016、邦訳2017)に描かれている社会関係資本のあり方に近い。同書では、アメリカで保守的な貧困白人層の多く住まうヒルビリー出身で、イェール大学のロースクールに進学した著者のJ・D・ヴァンスが、所属機関のネームバリューというお墨付きのおかげで就職活動をトントン拍子に進めるという話が出てくる(このようにまとめると非常に語弊があるので、未読の方はぜひ読んでみてほしい)。こう書くと、社会関係資本とは単に人脈やコネの言い換えじゃないか、と思ってしまうのだが、重要なのは、ヴァンスが実体験に基づいて次のように説明している箇所だ。

社会関係資本とは、友人が知り合いを紹介してくれることや、誰かが昔の上司に履歴書を手渡してくれることだけをさすのではない。むしろ、周囲の友人や、同僚や、メンター(指導者)などから、どれほど多くのことを学べる環境に自分がいるかを測る指標だといえる。(1)

この考え方は、ピエール・ブルデューの提唱した社会関係資本の概念というよりも、むしろジェームズ・コールマンやロバート・パットナムの言うところのそれに近い。ここで社会学の諸説に深入りすることは避けるが、ヴァンスに倣って身近な例に即して、次のように言い換えてみる。就活で便宜を図ってくれる知り合いの存在はたしかに重要だが、履歴書の書き方や、採用面接に何を着ていけばいいのかという、その社会で暗黙のルールを知る術を持っているかどうか、そして、それを実践することができるかを含めて、社会関係資本なのだ、と。

この話、筆者にはめちゃくちゃわかる。筆者は、初めて参加した学会に何を着ていけばいいのかわからず、Yahoo!知恵袋で調べて黒スーツを着ていったら悪目立ちしたことがある(どんな学会だったかは、私が翌日からジーパンにTシャツで参加したことから察してください)。ほかにも、就活中に履歴書をとりあえず送りまくっていたら、そのうち短期契約することになった雇用主から怒涛の修正指示が来て、「えっ、そんな風に書くの!?」と驚いたこともある(自分のあまりの世間知らずっぷりにショックを受け、その後しばらく引きずった)。

毎度、痛い目を見ないとわからない筆者が、本稿でエラそうに何かを言えた立場にはいないし、ここでそうすることを目指してもいない。ただ、ここでやらかしエピソードを踏まえて筆者が言いたかったのは、各コミュニティの中で形成された社会における暗黙のルールは――それがヴァンスの言う「エリート」か、あるいは非常に特殊なコミュニティであるかにかかわらず――その社会に固有のものだ、ということだ。そのため、ゲートキーパーとうまくつながれず、「ルールを知る術を有している」というスタートラインにすら立つことが困難な場合、メジャーデビューへの道のりが、一気にハードモードからインフェルノモードに早変わりする。

* * *

じゃあ、メジャーデビューしたら順風満帆なのだろうか? 別の界隈から参入してきたにせよ、その業界の下から這い上がってきたにせよ、閉じたコミュニティの内で通用している価値基準で評価された人や、コミュニティ内のルールを弁えている人でないと、コミュニティの中にそもそも入れてもらえないし、入っても長くいられない。言い換えれば、暗黙のルールを弁えつつ、ここぞという時にはズバッと声を上げることのできる人が「期待の新人」だ、ということになる。

そういう若手に対して、「どんどん意見を言って、場を盛り上げてほしい」という無茶ぶりが飛んでくることがよくある。私は、厚顔無恥であることにかけては一定の自信があるが、たしかに、どんなに藪から棒に発言しても、ていねいに耳を傾けてくれる人はいる。だが、その一方で、自分から言いにくいことを若手の口から言わせようとしたり、そもそも自浄的な雰囲気を単に装いたいためだけに、若手に意見を言うだけ言わせたりするようなコミュニティも、残念ながら存在する。本来シニアが負うべきだった責任を若手に押し付ける、あるいは、発言権以外を(例えば、決定権への影響力を)若手に持たせない。だって、あなたは社会関係資本のおかげで参入してこられたんだから、社会関係資本の再生産にもちろん寄与してくれるよね、といった感じだろうか。

メジャーな界隈にずかずかと入っていってひっくり返す、という夢物語は、社会関係資本の再生産でその界隈が成り立っている限り、もはや不可能だ。よしんば、ずかずか入っていって暴れられたとしても、その行いは再生産され続ける構造のガス抜きに一役買うほどの価値しかない。ニコニコした重鎮が、「それは君たち若手の仕事です」と一笑に付す。その帰り道で、「いやあ、若手は元気でいいねえ!」と朗らかにネタにされる。一蹴、という形容がこれほど妥当な場面もそう無いだろう。

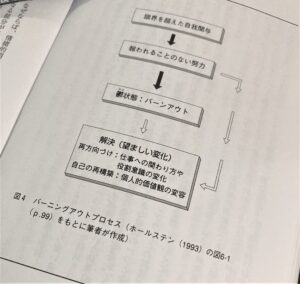

こう書くと、〈かわいそうな若手〉と〈既得権益をむさぼるベテラン〉という二項対立図式に現状を曲解したくなる。そうやってベテランに罪を着せることができたのならば、もっとずっと気楽だっただろう。救われないのは、コミュニティの内部にいる者の中に現状を変えようと試みた先駆者が、報われることのない努力(2)をし続けた結果、徐々に燃え尽きていき、現在に至っているというケースが少なからずある、ということだ。体制を再生産して現状を作り出しているのが、コミュニティに属するすべての人であるからには、その責任も、所属する一人ひとりが背負わねばならない。にもかかわらず、その責任を負うという行為自体が曇っている。

* * *

本来、若手の育成は、現状を変えることなくフレッシュ感だけを出せる安牌な人の養成と、必ずしもイコールではなかったはずだ、と筆者は思う。でも、そんな具合で万事が回り続けているように見える。だとすれば、この業界におけるしんどさはまだまだ無くならないだろう。しかも、ごく限られた「期待の新人」たちの背後には、期待されていない数多の新人たちがいる。彼らは、メジャーなコミュニティの内側からは不可視の存在でしかない。

もはや、「いつも同じメンツで仕事を回すのは良くないから、若手に仕事を回そう」という次元に、我々はいない。安心して仕事を任せられる期待の新人たちにどんどん仕事を回していると、彼らはオーバーワークでどんどん潰れていく。ごく少数のスーパーマンだけが生き残り、彼らが適者生存の法則を後輩に伝えていき、構造は再生産され続ける。少数の中で限られたパイを回すことで成り立っている閉じられたコミュニティであれば、自足の未来があるということだろうか。そんな、ユートピアなんだかディストピアなんだかわからない環境では、首まで土の中に埋まったモアイ像の気分になりそうだ。

「散歩」を意味するプロムナードの枠なのに埋没オチという、散歩とは程遠い結びとなってしまった。でも、「散歩」の語源は、たしか効き目が強すぎて常時歩いていないとやばい漢方薬から来ていたはずなので(3)、散歩という、現状から一歩退いて、周辺を歩き回るという療法を要する状況についてつらつら書いたコラムもアリかもしれない。

自分自身であることや、自分自身を売り込むことを強いられることほど、惨めなものはない(そうしなければ生きていけないのであればなおさらだ)。文化や、文化に対する分析が価値を持つのは、それが自分自身からの逃走を可能にする限りのことだ(4)――マーク・フィッシャーの発言(括弧内は引用者)に即して言えば、今以上に批評が価値を持つ時代は無かっただろう。もっと悪くなるのか、ここが底なのかはわからないが。

(1) James David Vance, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, Harper, 2016(『ヒルビリー・エレジー:アメリカの繁栄から取り残された白人たち』、関根光宏・山田文訳、2017年、光文社)。引用は光文社未来ライブラリー版(2022)の368頁より。

(2) 「報われることのない努力」が「バーンアウト」(いわゆる燃え尽き症候群)を生むというL・ホールステンの言説を参照(久保真人『バーンアウトの心理学』サイエンス社、2004年、45頁)。

(3) 『世説新語』や『諸病原候論』などに記載のある寒石散(または五石散)のことか。

(4) Mark Fisher, Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, John Hunt Publishing Ltd., 2014(『わが人生の幽霊たち – うつ病、憑在論、失われた未来』五井健太郎訳、ele-king books、2019年)。引用部は訳書53頁を参照しつつ、漢字表記を引用者が一部編纂している。

(2023/2/15)