パリ・東京雑感|「かかりつけ医」をこばみ続ける日本|松浦茂長

「かかりつけ医」をこばみ続ける日本

Difficulties in introducing the primary care doctor in Japan

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

Photos by 日本記者クラブ(Japan National Press Club)&松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

サッチャーさんが首相になったばかりの1979年、ロンドンのBBC出向になった。家が決まったら何をおいても「かかりつけ医」を決めろと聞いていたので、お隣さんに近所の医者の評判を聞き、バーンズ先生という名前を登録した(手続きは郵便局!)。3日後に小学1年の息子が高熱を出したけれど、「かかりつけ医」が決まっているから安心。即刻、往診してくれて、「念のため」小児病院に入院させてくれた。病院も親切だった。息子は英語が一言もしゃべれないので、家族の付き添いを認め、一人部屋にママのベッドまで用意してくれて、入院費はタダ(バーンズ先生の往診はもちろんタダ)。着任早々、かの有名なナショナル・ヘルスの凄さを体験させられた次第だ。

十数年前、尾身茂氏がWHOで活躍していた頃、記者会見で家庭医(かかりつけ医)の役割について触れたので、会見の後、「なぜ日本にはかかりつけ医の制度ができないのですか?」と聞いてみたら「医師会が反対するからです」という答えだった。半世紀前から、日本でも何度か「家庭医」・「かかりつけ医」の制度化が浮上しては消えてきたのである。

去年もまた「かかりつけ医」法制化が財務省の審議会から提言され、医師会が防戦。いつものパターンではあるけれど、秋から7回のシリーズで日本記者クラブがこのテーマの会見を企画したくらいだから、今度こそ「かかりつけ医」らしきものが、日本でも形ばかりにせよちょっとだけ取り入れられる気配が出てきたのだろう。

今までと違うのは、コロナの苦い経験だ。「熱が出たらかかりつけ医に相談しなさい」と言われるけれど、「かかりつけ医なんていない」、「いつも診てもらっている医者に電話したら断られた」など、不安を抱え「家でじっとしているしかなかった」という患者が続出。「発熱外来難民」とか「ワクチン難民」とか、情けない事態を避けるためにはどうすれば良いか?

――そのためにこそ「かかりつけ医」が役に立つ。ふだんから「私が頼りにするのは先生だけです」と、一人の医者に責任を持ってもらえば、いざというとき見捨てはしないだろう、という理屈である。

30-40年前は東京でも、わが家から歩いて5分以内に5軒の開業医がいて、往診もしてくれたし、夜中でも診てくれた。ましてうちは隣が医者だったので、家族ぐるみのお付き合い。診療拒否なんて想像できない。当時はことさらに「かかりつけ医」制度なんて持ち出さなくても、日本人の多くは「家庭医」・「かかりつけ医」の世話になっていたのではないか。

フランスは今もこんな昔風の家庭医が健在で、(フランスの医者の半分は専門を持たない一般医)、体と心のよろず相談相手になってくれる。パリで町の医者にかかると、診察は最低15分、初診だと30分くらい。夫婦そろって風邪をこじらし、熱も高かったのでかかりつけのジュヌ先生に電話したら、午後の診察の前に往診してくれた。頼りがいある「かかりつけ医」のありがたさ、ジュヌ先生の顔を見ただけでずいぶん気持が楽になるものだ。

フランスの医者は大概上品で教養豊かだが、金持ちではない。一人に30分もかけたうえに往診もするからそんなに稼げるはずがない。ふつうのアパルトマンで開業しているのだが、たいていエレベーターがない。年取った患者が3階4階まで登るのはつらいだろうに、なぜ医者はエレベーター付きのアパートを選ばないのか? 多分家賃の高いアパートを借りる経済力がないのだろう。助手を雇う余裕はないから、診察中にも携帯が鳴って予約を受け付けたり、訴えに答えたり。

もちろんレントゲンの機械なんて備えていない。血液検査、MRI、エコグラフィーなど検査の類は、処方箋を書いてもらって、検査専門のラボラトリーに行く。いちいちラボに予約して出かけるのは面倒だけれど、MRIやレントゲンの医師はなぜか非常に優秀で、画像を見せながらどこが悪いか、どうやって治療するかを分かりやすく説明してくれる。レントゲンの大きな写真は、自分でかかえて帰り、あらためて医者に見せに行かなければならない。手間がかかるけれど、専門医にまわされたとき、また同じ部位の検査をやりなおす無駄が避けられるし、手元に何年分もの医学データがたまるので、いやでも自分の健康管理に気を使うようになる。

たいていの体のトラブルは「かかりつけ医」が治してくれる。包丁で指を切っちゃった、目が赤くて痛い、鼻が詰まる……外科や眼科や耳鼻科を探し回る必要はない。(専門医はなかなか予約がとれない)。

もちろん専門医に回すのも「かかりつけ医」の大事な仕事だ。足がヘンな風に痛んだとき、「かかりつけ医」に行ったら、超音波検査の処方箋を書いてくれた。日本で整形外科に診てもらったときはレントゲン検査だったので、原因が分からずじまいだったのだが、超音波(エコー)で診ると、神経鞘の中に腫瘍が出来ているのが分かり、手術という段取りになった。「かかりつけ医」は、入口でどんな検査をすべきか、どの専門医にかかれば良いかの仕分けをしてくれるから、患者が見当違いの専門医を尋ねまわって費やす時間と医療費の無駄をなくせる。患者にとっても健保組合にとってもありがたい仕組みである。

「家庭医」・「かかりつけ医」養成を実践している日本プライマリ・ケア連合学会理事長の草場鉄周氏によると、40年前は医師の修行をしながら、幅広く患者を診なければならなかったから、家庭医の役割を果たせる医者が育った。ところが専門が高く評価される時代になり、医師のあり方が変わってきたのだそうだ。

日本の病院がどこでも最新鋭の医療機械を備えているのも、専門尊重の風潮と関係ありそうだ。慶応大学の印南一路教授によると、海外ではレントゲンすらない診療所があるのに、日本の診療所・病院は重装備。外国ではMRIなど県にひとつとか、ヨーロッパ全体のMRIを合わせても日本より少ないくらいだけれど、日本の病院は無理してもMRIを備える。そうしないと、「MRIもないのに、どうやって診断するんですか?」と医者に敬遠される。患者も来てくれない。そんな事情があるらしい。逆に立派な機械を備えさえすれば、立派な病院と信じてもらえるのかも……

かつて東京近郊のある婦人科専門の病院で、受診した女性たちが何の疾病もないのに子宮や卵巣を摘出されたという事件があった。病院は利益を上げるために病人をつくり出して、全く無用の医療行為を行っていたのである。被害に遭った女性たちの多くは「最新の立派な医療器具が備えられている」という理由でその病院を選んだのだという。(波平恵美子『いのちの文化人類学』)

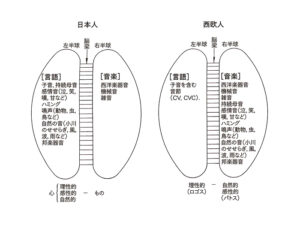

どうやら、「かかりつけ医」制度をこばむ土壌が、日本人の心の中にいつの間にか積み上がってしまったらしい。それは草場氏の言葉を借りれば、「専門医や高度な検査、大病院を選択したがる志向」であり、家庭医・「かかりつけ医」の「総合的に患者を診ること」はその対極にある。日本人の専門医・最新器具崇拝メンタリティが、プライマリ・ケアの導入を難しくしているということらしい。草場氏はこう警告する。

現在の医療体制は、高度先進医療の土台にあるべき「プライマリ・ケア」が脆弱であり、ある意味、もろい砂上の楼閣のようなものです。(日本プライマリ・ケア連合会理事長、草場鉄周氏)

でも、正直なところ、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、精神科、外科等々、予約もなしにいつでも診てもらえる日本のフリー・アクセス医療は実に便利だ。同じ内科でも、胃が痛ければA先生、痔の治療は断然T先生と、症状に応じて選ぶのも自由だ。(フランスだと「かかりつけ医」の診療費は保険で7割戻るのに対し、「かかりつけ」以外の一般医にかかると、3割しか戻らない)。しかし、あまりに手軽で便利なので、「ハシゴ受診」「コンビニ受診」「重複投薬」が起こり、お年寄りが7種類10種類の薬を飲みふらふらに、という危険もある。

印南教授は、プライマリ・ケアと日本的フリー・アクセス医療とは相容れないと断言する。

プライマリ・ケアの提供する医療は、たまたま患者さんがそこに来てくれたので、その場で診て診断しますという医療ではなく、総合的、継続的、全人的な医療です。責任を持って診るということなので、フリー・アクセスとは相容れない面が当然出てくる。あちこちの医師にかかっておきながら、それを患者は何も言わない。そっちにかかって、そっちでこの薬をもらっている。でも先生のところに来てまた薬をもらって行く。情報が全然共有されない。(パリで外科治療を受けたとき、外科医は逐一「かかりつけ医」に報告を送っていた)。そういう中で医者に責任を持てといっても、これは無理です。医者とすれば、全責任を負うのだったら、医療にかかわる全体を把握しなければならない。出来れば家族も含めてですよ。訪問して家の中も見なければなりません。(慶応大学、印南一路教授)

臓器を治療する医者ではなく、それぞれの人生を持ち、愛憎こもごもの人間関係を持つ一人の「ひと」を全人的に治療する医者。そのような医者を医療の中心に置くには、いまの手軽さ・便利さをある程度犠牲にしなければならないのかもしれない。

「全人的医療」という言葉を聞くと、パリで一般医をしているフロンさんを思い出す。彼の経験によると、「人間は、まだ心にかかることが残っている間は死なない」。その実例として3人の患者の物語を聞かせてくれた。

一人目の男性患者は病状からして今日死ぬに違いないと判断できたので、ベッドのまわりに家族親族に集まってもらい、シャンペンをあけてお別れをさせた。ところが全員が息をひそめてその瞬間を待ちうけているのに、兆候が現れない。そこでフロンさんが患者に近づくと、「まだ来ていない者がいる」と強い失望を表した。患者の娘に「家族の中でまだ誰か来ていない方はいらっしゃいませんか」と聞いたところ「いいえ。全員そろっています」と言う。もう一度患者の所に戻り「足りない人はいないと娘さんがおっしゃっていますよ」と伝えると、「いや違う。来なかったのがいる」とはっきり否定し、実は弟がいること、そして弟と家族は30年間全く交渉のないことを語った。フロンさんとしては何とか絶交状態の弟と患者を対面させたいが、家族はとりあってくれない。仕方なく、患者から弟の電話番号を聞き出し電話すると、運よく本人が出て、「すぐ飛行機で行きます」と約束してくれた。弟は約束通り翌日の午後病院に駆けつけ、30年ぶりの対面を果たすと、患者は安らかな表情に変わりすぐ亡くなった。

二人目は女性患者で、容態が急に悪化したと連絡があったので往診に行くと、「孫の生まれる日に死ぬわけに行かない」と訴えた。その日に孫の出産が予定されていたのだ。フロンさんの目にはどうしても今日中に亡くなるとしか見えなかったが、患者ははっきりした口調で「明日またね」と挨拶し、実際その日は亡くならなかった。孫の方は予定通りその日に生まれたので、翌朝写真をインターネットで送ってもらい、患者に見せに行った。彼女は写真を見るために体を起こし、孫の顔を見ると、そのまま横になって息絶えた。

三人目の肺がんの男性患者は余命数日と診断されたあと、9ヶ月生きた。ある日、フロンさんは5時に往診すると約束したのに、大勢の病人を診なくてはならず、着いたのが8時半になってしまった。患者はいつもと様子が違い、ベッドから出て椅子に座りいらだって、「5時に来ると言ったのに、いま何時だと思っているのか」となじる。「あなたにはゆっくり時間を割きたかったので最後に回しました。もう患者はいないから、心行くまで話を聞かせてください」と弁解するとすこし機嫌をなおし、「娘が私を安楽死させるよう頼んだだろう」と言い出した。彼女が父親を安楽死させたいと願ったのは本当だが、なぜ患者がそれに感づいたのかフロンさんには不可解だった。

あいまいな気休めはききそうもないのでフロンさんは「安楽死は私の信念に反します。たとえ依頼されても従いません」と話すと、ぱっと表情が明るくなり、「今週は眠れない。苦しい気持ちがする」と訴えた。間違いなく『死の苦悶』である。そう伝えるわけにも行かないから、「それでは私のために祈ってください。医者はとても忙しいから」と頼んだ。苦しむ人は課題を与えられると幾分気持ちが楽になるものだから、「祈り」という仕事を頼んだのだそうだ。

翌日彼は亡くなった。娘に殺されるのが心配で、9ヶ月間死ねなかったのに、その心配がなくなると即座に死ぬ。安楽死を求めた娘は逆に父の命を延ばしてやったことになる。

まるで映画のシーンのようなフロンさんの物語。こんなドラマもフランスならよくあることに思えてくる。医療と死のあり方は、その国の文化の反映なのだ。

ある社会で行われている治療行為をつぶさに観察すれば、その社会の人々の技術の性質やその水準が明らかになる。医療は、人間の生命そしてその社会の価値の全体系とかかわることも意味する。従って、新しい医療を受け入れることは、何らかの形で、その社会の価値体系が変化する可能性を示す。(波平恵美子『いのちの文化人類学』)

技術偏重の臓器治療医療は、経済の歯車としての人間を反映するのだろうし、人間を全体として癒やそうとする「かかりつけ医」医療は、個の人格を大切にする社会にふさわしい。「かかりつけ医」が今回も議論だけで消えてしまうかどうかは、日本社会の変化を占うためにも見過ごすわけには行かない。

(2023/02/15)